派遣から業務委託へ移行するには?メリット・注意点・進め方を解説

目次

人材派遣を活用する業務が長期化してきた場合、業務委託への切り替えも選択肢のひとつです。近年は、派遣期間の制約やコスト最適化の観点から、業務委託を検討する企業が増えています。

しかし、「派遣で続けるべきか、委託に切り替えるべきか判断できない」「偽装請負のリスクが心配」「進め方がよくわからない」などの理由で、判断を先送りし続けてしまうケースも少なくありません。

業務委託にはメリットがありますが、すべての業務に適しているわけではありません。この記事では、人材派遣から業務委託へ移行する際の判断基準・注意点を中心に解説します。

派遣契約から業務委託への切り替えについてのご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。豊富なノウハウから最適なご提案をいたします。

人材派遣から業務委託に切り替えるメリット

人材派遣は「指揮命令下で業務を行う」契約ですが、業務委託は「成果物の納品や業務遂行を請け負う」契約です。切り替えを検討するにあたっては、この違いをよく踏まえておく必要があります。

人材派遣と業務委託の違いをさらに詳しく知るための関連記事

アウトソーシングと人材派遣の違い│それぞれに適した活用シーンを知る

また、業務委託には、成果物の納品を目的とする請負契約と、作業や役務提供を目的とする準委任契約があります。準委任契約では、成果の保証が絶対ではない一方、一定期間の対応の依頼ができるため、システム運用やコールセンター、採用代行などで多く取り入れられています。

人材派遣から業務委託へ切り替えるメリットは、主に以下の3点です。

- 派遣法の制限を受けないため、長期的な業務継続が可能

- 管理負担を減らし、コア業務に集中できる

- チーム単位で業務を任せる体制にシフトできる

派遣法の制限を受けないため、長期的な業務継続が可能

派遣契約には、「同一の事業所では派遣社員を受け入れられるのは3年まで」「同一の派遣社員を組織単位で受け入れられるのは3年まで」という、派遣法で定められた期間制限があります。

そのため、対象業務が長期化すると、派遣社員の入れ替えや受け入れ体制の変更が必要になり、現場に負担がかかります。業務委託なら、こうした制約を受けず、長期的な運用が可能です。

管理負担を減らし、現場の工数を削減できる

人材派遣は、派遣社員への業務指示や進捗管理、教育、勤怠管理を自社で行う必要がありますが、業務委託では業務の進め方や人員管理を委託先が担うため、現場の管理工数を大きく削減できます。

また、対象業務に対する専門的スキルや知識のあるベンダーへ委託を行えば、品質・スピードの向上も期待できます。

チーム単位で業務を任せる体制にシフトできる

派遣契約は「労働力を確保する」契約であり、契約期間や勤務時間を柔軟に決められます。ただし、対応できる人材確保の前提となる条件を途中で大きく変更するのは難しく、業務量の急な増減などには対応しにくいという課題があります。

一方、業務委託であれば、受託側が安定した業務遂行を目的にチームで体制を組むため、業務の属人化や業務ストップのリスクが軽減され、繁閑の変動など突発的に発生する事象にも柔軟に対応しやすいというメリットがあります。

事務系アウトソーシングサービスのご案内

事務系業務に特化したアウトソーシングサービスのご案内です。

サービスの特長や導入事例を交えながら、委託可能な業務の内容や期待できる効果についてご紹介します。

委託への切り替え判断の第一歩は「業務の棚卸し」

人材派遣で対応しているすべての業務が業務委託に適しているわけではありません。業務の棚卸しにより、その判断のカギが見つかります。

棚卸しの目的は、「委託先に丸投げできる状態をつくる」ことではなく、委託できる業務かどうかを見極めることにあります。

次の観点で業務内容を整理するといいでしょう。

- 業務の目的や範囲、成果の基準が明確か

- 手順や例外対応を洗い出し、外部に伝えられる状態にできそうか

- 業務フローや役割分担を明文化し、継続運用できる内容か

これにより、「委託で任せられる業務」と「人材派遣での運用が現実的な業務」を見分けやすくなります。特に「指示ベースで回している業務」は、委託より人材派遣での運用を続けるほうがリスクもコストも低く、合理的な場合が多いです。

人材派遣での運用が適している業務の特徴

- 社員の指示を受けながら臨機応変に対応する必要がある

- 業務遂行上の優先度や指示内容が頻繁に変わる

- ノウハウの習得や社内調整が必要で、外部に任せにくい

コスト削減を目指すなら、社外設備利用も視野に

また、実施場所が必ずしも自社オフィス内である必要がない場合、ベンダーが所有するオペレーションセンターなどの活用で、コストを抑えられるケースもあります。実施場所の選択肢も含めて業務の棚卸しを進めると、品質とコストのバランスがとれた施策を見出しやすくなります。

委託切り替え時のチェックポイント

委託契約では業務の進め方が委託先の裁量に委ねられます。そのため、対象範囲や成果基準をあいまいにしたまま契約すると、後から追加コストや再調整が必要になるケースがあります。業務委託への移行を本格的に検討する際は、次のポイントを確認してください。

- 委託する業務の内容は明確か

- 成果物・納期・品質などの定義はできているか

- 進捗管理とコミュニケーションを行う体制が整えられるか

- 機密情報の漏えいリスク対策に備えられるか

- 委託先の実績・対応力を確認したか

- 予算は適切か

委託する業務の内容は明確か

「どこまでを任せるのか」が曖昧なままでは、契約後に「これもやってくれると思っていた」などの齟齬が生じます。まずは、業務の範囲を整理し、委託する業務と自社で担う業務を明文化しましょう。

成果物・納期・品質などの定義はできているか

業務委託の評価のベースは、何時間かかったかという「所要時間」ではなく、決められた業務を遂行できたかという「成果」にあります。

成果物の範囲や納品スケジュール、対応スピードやエラー率などの品質基準などを事前に定義し、契約書に記載しておきましょう。

進捗管理とコミュニケーションを行う体制が整えられるか

業務委託では労務管理や業務指示は発生しませんが、だからといってベンダーに任せたまま丸投げの状態にしておくと、納期遅延や認識の齟齬が起きやすくなります。

定例報告の頻度(例:月次、週次の報告)や、緊急時の連絡方法をあらかじめ決めておき、契約時に合意しておきましょう。ベンダーへの業務指示はできませんが改善のフィードバックは可能です。業務相談の窓口担当者を置くなど、良好なコミュニケーションがとれるようにしておくと安心です。

機密情報の漏えいリスク対策に備えられるか

業務委託では、自社外で業務が遂行されるケースもあり、情報管理の難易度が高まります。NDA(機密保持契約)の締結に加え、アクセス制限やセキュリティ教育の実施状況など、自社と委託先の双方で適切な対策が取られているか確認しましょう。

また、委託先の信頼性を判断するうえでは、セキュリティポリシーの有無、プライバシーマークやISMS認証取得状況なども参考になります 。

委託先の実績・対応力を確認したか

業務の品質を確保するには、委託先の得意分野や過去の実績を確認しましょう。さらに、実績だけでなく、以下の観点で体制を確認しておくと安心です。

- 運用マニュアルや品質管理プロセス、SLA(サービスレベル合意書)などのドキュメント類が整備されているか

- トラブルや納期遅延時の対応ルールの有無

- ベンダー設備利用を想定している場合は、BCP(事業継続計画)があり、障害や災害時も業務継続できる体制か

予算は適切か

業務委託は、管理や品質保証を含むため、人材派遣利用時より高額になるケースがあります。標準的な相場を参考にしつつ、想定外の要件変更があった場合の追加費用についても確認しておくと安心です。

初めて委託する場合は、複数ベンダーに相見積もりを取り、条件や対応力を比較すると、市場価格をもとにした必要なコスト額の参考にもなります。

また、プロジェクトの進行にも予期しない事態や追加の要件が発生する可能性があるので、予算は一定の割合を予備費として確保しておくことをおすすめします。

事務系アウトソーシングサービスのご案内

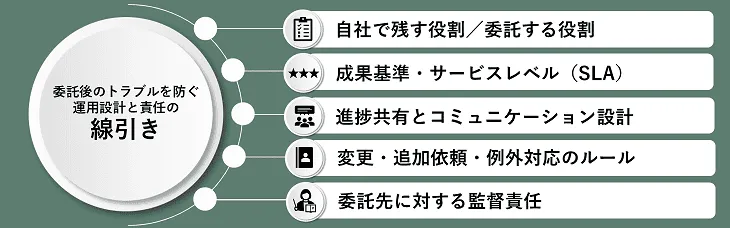

委託後のトラブルを防ぐ運用設計と責任の線引き

委託に切り替えた後、最も問題になりやすいのは「誰が何をどこまで管理するか」が曖昧なまま進めてしまうケースです。

人材派遣では日々の業務指示でコントロールできますが、業務委託で同じことをすると「偽装請負」という違法行為に該当します。委託先の裁量を尊重しながら、成果や品質を確認できる仕組みづくりが重要です。

自社で残す役割/委託する役割

業務の現状分析や改善提案を含めた委託前段階から対応できるベンダーもありますが、最終的に「どこまで任せるか」は発注側で判断する必要があります。

内部承認や最終品質の確認、企業のポリシーやリスク許容度に直結する法令対応は、自社で担うべき範囲として明示しましょう。これを曖昧にすると、委託後の責任所在が不明確になり、トラブルや品質低下のリスクが高まります。

成果基準・サービスレベル(SLA)

業務委託は指示ではなく「結果」で管理します。納期、対応時間、エラー率、報告指標など、定量的な目標をSLAとして合意することが基本です。

基準があいまいなまま契約すると、再作業や追加費用の要因になります。多くのベンダーはSLAのテンプレートを持っているので、それをベースに調整するとスムーズです。

進捗共有とコミュニケーション設計

日次報告は、実質的な指示命令と見なされる恐れがあり、偽装請負リスクを高めます。業務特性に応じて、週次レポート、月次レビュー、例外時の即時報告など、目的に沿った報告頻度を決めておくと適切な管理が可能です。

変更・追加依頼・例外対応のルール

契約外業務や仕様変更への対応をあらかじめ定めておかないと、コストや納期をめぐるトラブルが起きやすくなります。「事前合意で有償対応」「一定時間までは無償」「軽微変更の定義」などを文書にし、契約書でその文書を参照する形で明記しておくと安心です。

委託先に対する監督責任

発注側は、委託先を指揮することはできませんが、法令遵守・情報管理・再委託ルールなどについて一定の監督責任を負います。特に個人情報を扱う業務では、個人情報保護法により、委託先への監督義務が課されています。具体的には以下の対応を実施しましょう。

- データの返還や消去の確認を契約に明記し、定期的に実施

- 再委託の有無を確認し、許可なく再委託していないかチェック

- 再委託先を含めた管理体制やセキュリティルールの遵守を確認

派遣契約から業務委託への切り替えについてのご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。豊富なノウハウから最適なご提案をいたします。

切り替え時に生じやすい誤解とその対策

派遣から業務委託への切り替え時は、「この対応は大丈夫?」「これまでと相手の働き方が違いすぎて不安」といった声が出やすいものです。委託への移行にあたって現場からよく出る疑問や誤解について、考え方や対応のヒントをまとめました。

「現場で話しかけたら偽装請負になるのでは?」

声をかけただけで偽装請負になるわけではありません。問題になるのは、委託先に対して作業指示や優先順位、勤務時間などを発注側が直接決めてしまう場合です。

| OK | 成果物の受領確認、進捗報告の受領 |

| NGに近い | 「今日はこの作業を優先して」「この時間までここにいて」など、指揮命令にあたる行為 |

現場で、コミュニケーションを取るために話しかけることは必要です。それが指揮命令でなければ何ら問題にはなりません。指示ではなく「合意ベースで調整する」こと、契約で成果や報告方法を明確にしておくことが重要です。

「時々しか会社に来ないけど大丈夫なの?」

人材派遣は勤務時間で管理しますが、業務委託は成果やサービスレベルで管理します。そのため、常にオフィスにいなくても、契約どおり成果が出ていれば問題ありません。

ただし、窓口対応やリアルタイムの問い合わせ対応など、対応時間が定められている業務は別です。こうした業務は、SLAで対応時間帯を明記し、契約時に合意しておく必要があります。

「本当に成果管理だけで業務がまわるのか?」

成果物で完結する業務なら成果管理だけ問題ありませんが、日常的な問い合わせや運用を伴う準委任契約での業務は、サービスレベルで管理するのが一般的です。

対応時間、稼働時間帯、エラー率など、業務特性に合わせて指標を設計しましょう。

「委託に移行する際に注意すべき社内対応は?」

派遣から業務委託へ移行した直後、周囲がこれまで同様に声をかけたり指示をしてしまいがちです。

形式だけ委託、実態は派遣となる「偽装請負」を避けるため、周囲の認識も切り替えるために、事前に社内説明会などを実施するとスムーズです。

まとめ

業務委託は、外部の専門性を活用できる点で人材派遣と似ていますが、契約形態や管理の考え方は大きく異なります。業務委託では、指揮命令ではなく「契約に基づく成果管理」が基本となるため、契約範囲があいまいなまま進めると、品質や請求額の認識の相違によるトラブルの原因になります。

とはいえ、「契約時にすべてを事細かに決めておかないと委託できない」というわけではありません。重要なのは、業務範囲・成果物・変更手続きの方針を明文化しておくことです。これにより、想定外の要件が出ても、あらかじめ決めたルールに沿って柔軟に対応ができます。

業務委託を検討する際は、派遣との違いや注意点を理解したうえで、契約設計や委託先の選定を丁寧に行うことが大切です。メリットだけでなく移行時の課題も把握しておくことで、自社に合った形を見極めやすくなります。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次