中途採用者が定着しないのはなぜ?定着率を向上させるポイント

目次

新卒採用で注目されがちな「定着問題」ですが、中途採用でも同様の課題を抱える企業は少なくありません。

人材が定着せずに早期離職が続く背景には、いくつかの共通する要因があります。

本記事では、中途採用が定着しない主な理由と、定着率を高めるための具体策を解説します。

中途採用者が定着しない主な理由

中途採用者は新卒社員と比べて、入社後の適応可否を があります。まずは、「給与や待遇」「業務内容」「職場文化」という3つの観点から、定着を阻む代表的な要因を説明します。

給与や待遇に対する期待とギャップ

中途採用者は、入社を決めるにあたって、求人票や面接で提示された条件を参考に、企業の雰囲気や将来性なども含めた総合的な判断を行います。しかし、業務内容や就業条件が求人票やオファーレターと実態が異なっていた、または誤解されてしまっていた場合、認識のズレが生じ、入社後に以下のようなギャップが生じやすくなります。

- 残業を強要される雰囲気や社風があり、想定より残業がある

- 在宅勤務と聞いていたが、使えない

- 給与体系や賞与条件が事前の説明と異なっている

- パフォーマンス次第で昇進できると聞いていたが、実際はそうではない

- 休暇を取得しづらい雰囲気がある

こうした条件面のズレは、不信感やモチベーション低下を招く要因となります。

求人情報と実態の業務のギャップ

前職で培ったスキルや専門性を活かせる環境を求めて転職する求職者も多くいます。その場合、求人情報と実際の業務内容に食い違いがあると、早期離職につながるリスクが高まります。

- 専門的な知識やスキルを活かせると思ったが、雑務や単純作業ばかり任される

- 希望する業務を任されず、スキルアップ、キャリア形成の道筋が見えない

- 求人票に記載があった業務内容の一部しか任せてもらえない

- 業務範囲が広く、業務量が想定より多きため負担があり対応が困難

このミスマッチが起こる原因は、いくつか考えられます。

- 採用担当者と受け入れ部門の認識が違っていた

- 採用が思うように進まないので、拡大解釈して伝えてしまい、誤解させた

- 伝えていたが候補者の認識に問題があった、期待が大きすぎた

こうしたズレは関係者を消耗させるだけでなく、企業の評判にも影響してきます。

カルチャーマッチしなかった

早期離職に至る背景には、組織文化や人間関係の不一致という原因もあります。

以下は、カルチャーギャップが起こりやすい代表的な違いの一例です。

評価や意思決定の基準の違い

- 結果を出せば年次や経験に関係なく昇進、スピード感重視で即断即決が求められる

- 勤続年数や社歴を重視、関係者への根回しや合意形成に時間をかける

組織風土や社内コミュニケーション文化の違い

- 役職や年齢に関係なく意見交換が活発、チャットで気軽に経営層にも意見が届く

- 上司の許可なく動けない、提案も正式な稟議を経ないと進まない

評価やフィードバックの方法の違い

- KPIや売上目標の達成度が評価の大半、結果が出なければ評価が下がる

- 目標達成よりもチームワークや協調性を重視、努力や家庭を丁寧に評価

中途採用者は、自ら新しい環境で働くことを選んだとはいえ、前職との文化的な違いが大きいと、適応に時間がかかることもあります。そのため、採用段階で組織の価値観や働き方に関する情報を具体的に開示し、入社前に期待とのギャップを埋めておくことが重要です。

その他、上司のフィードバックの方法が否定的でモチベーションが上がらない、入社後のメンター制度がなく近くに相談役がいないなどの状況もカルチャーの不一致につながる要因です。

その結果、入社後に孤独感や不安感を抱き、相談相手がいないまま業務を進めて負担が増すケースもあります。

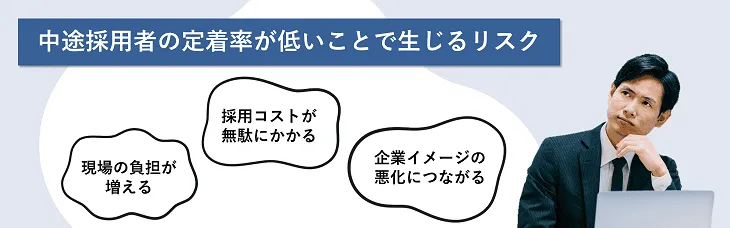

中途採用者の定着率が低いことで生じるリスク

中途採用者が早期離職によるリスクを具体的に解説します。

現場の負担が増える

定着率の低下は、現場で働く既存社員に大きな負担をもたらします。人手不足が慢性化すると、既存社員の担当業務が増え、残業時間が延びやすくなります。その結果、一部の社員に仕事が偏り、業務の属人化が進み、疲弊し離職に至るリスクも高まります。

また、早期離職が繰り返されれば、採用するごとに新人教育をやり直すことになり、繰り返される研修で採用担当者も疲弊し、モチベーションが下がってしまいます。このような状態が続くと離職者がさらに増える可能性が高まります。

定着率が低下すると、業務効率が悪化し、社員の離職、またはモチベーションが低下を招きます。こうなるとチームの業績が低下するため、早めの対策が欠かせません。

採用コストが無駄にかかる

中途採用者が早期に離職してしまうと、採用コストは「損失」となります。本来であれば入社後に業務へ慣れ、成果を上げて会社に利益をもたらすはずの段階に至る前に辞めてしまうからです。

結果として、求人広告・面接・選考にかかる工数や、入社後の研修費用などの採用コストがすべて無駄になります。さらに、こうした早期離職が繰り返されれば「採用しては辞める」の悪循環に陥り、採用コストは膨らみ続けます。

採用担当者や教育担当者が選考・教育に費やした時間も無駄になり、採用に関わる人材の精神的疲労や組織全体の生産性低下を招く要因となります。

企業イメージの悪化につながる

中途採用者の離職が続くことで、転職市場において「すぐ辞める会社」という企業イメージがついてしまいます。実際、働いた人の体験談や口コミサイトでの低評価は、求職者の応募意欲にマイナスに働き、採用活動全体に悪影響を及ぼします。さらに社内でも、「この会社では長く働けない」という空気が広がり、既存社員の士気が低下します。

こうした負のイメージは広まりやすく、一度損なわれた企業イメージを回復するには多大な時間と労力が必要です。企業の持続的な成長のためにも、定着率の向上は外部・内部双方からの信頼を守る重要な取り組みといえます。

中途採用の定着率を向上させるポイント

中途採用者の定着率を高めるためには、入社前から入社後までのプロセス全体を見直す必要があります。ここでは、入社前の準備と入社後のフォローに分けて、具体的な取り組み例を紹介します。

入社前にできる早期離職の対応策

入社後のギャップを減らし、長期的に活躍できる環境を築くためには、入社前の採用段階で早期離職に繋がっている原因の特定やミスマッチを防ぐための対策が必要です。

退職者や社員向けのアンケート実施

離職の背景を正確に把握する方法としては、感覚や推測ではなく、事実やデータに基づく原因分析が欠かせません。退職者へのアンケートやヒアリングで、退職理由や入社前後のギャップ、職場環境に関する不満や改善点を具体的に収集します。

併せて、現職メンバーや管理職へのアンケートやヒアリングを実施し、業務負荷、人間関係、評価制度などの課題を洗い出します。こうした多面的な原因の抽出が、同じ失敗を繰り返すことなく、定着率向上につながる改善策を講じやすくなります。

求人内容・就業環境の見直し

求人票に記載している業務内容と実態の乖離をなくすためには、人事部門と配属先の部門が密に連携することが重要です。また、既存社員の残業時間やリモートワーク取得状況、評価制度などの就業条件も実態を確認し、具体的に求人票に明記します。これにより、入社後のギャップを最小限に抑え、中途採用者の定着に繋げることができます。

確認のポイント

- 実際の担当業務を求人票に記載している内容が一致しているか

- 求めるスキル・経験と実務レベルが合っているか

- 残業が発生する原因や頻度

- リモートワークやフレックス制などの制度は実際に使えるのか

- 昇進や昇給のタイミング、キャリアパスに齟齬はないか

チームとの相性のミスマッチ防止

配属予定の部門と中途採用者との相性も、定着率を高めるうえで重要な要素です。そのため、面接段階で伝えるべき情報や相性を確認できる質問を、配属先の部門とあらかじめ整理・共有しておく必要があります。特に、職場環境や求める人物像についての確認は、チームとの相性のミスマッチを防ぎやすくなります。

確認のポイント

- 部署内の雰囲気、コミュニケーションの取り方

- 意思決定のプロセスや仕事の進め方

- チームの構成や上司のマネジメントスタイル

- どういった人材が活躍し、マッチしているのか

- 入社後の教育体制、フォロー体制の仕組みがあるのか

入社後にできる定着率向上の対応策

経験者だからといって、配属先任せにせず、組織としてフォロー体制を仕組み化し、定期的なコミュニケーションを通じて不安や課題を早期に把握・解消することが重要です。

ここからは具体的な施策について解説します。

メンター制度の導入

中途採用者の入社後のフォローは属人的にせず、組織として仕組み化することが重要です。その一例がメンター制度の導入です。メンターとは、配属先の上司とは別に、日常的な相談や助言を行う先輩社員のことを指します。業務の進め方や社内ルール、職場での人間関係の築き方、キャリア形成の方向性など、幅広いテーマで相談やアドバイスを受けられる存在です。

特に年次の近い先輩をメンターとして任命すると、立場や経験が近いため話しやすく、日々の疑問や不安を気軽に解消できます。孤立感は早期離職につながる大きな要因ですが、こうしたフォロー体制によって不安や孤立感を大きく軽減できます。また、定期的な振り返りや情報共有の場を設けることで心理的安全性が高まり、長く働き続けられる環境づくりにつながります。

一定期間、人事面談を定期的に行う

入社後の適応状況を把握し、不安を早期に解消するためには、人事部門による定期面談の計画的な実施が効果的です。現場の上司やメンターによる日常的なフォローも重要ですが、人事が面談を行うことで、より中立的な立場から状況を確認できます。

特に中途入社の場合 、多くの企業でこの時期の離職が目立ちます。この期間は月1回など頻度を多めに設定し、業務の進め方や人間関係、制度やルールの運用状況について率直に話せる機会を設けます。目的は「評価」ではなく、「不安の解消」や「職場適応の確認」に置くことで、中途採用者の安心感を高め、定着率の向上にも直結します。

管理職からのヒアリング

人事部門のヒアリングに加え、現場でマネジメントする管理職からの定期的なヒアリングも欠かせません。日々の業務の中で社員から直接話を聞き、変化や兆しを早い段階で把握できるため、必要に応じてすぐに環境を整える対応ができます。また、部内の人間関係を日常的に把握している上司は、指導役となるメンターや先輩社員に対しても、適切なフォローや助言を行いやすい立場です。さらに、本人の話と実際の状況にズレがないかも確認できるため、より的確な判断が可能です。

そのため、担当業務の調整やサポート体制の強化など、現場で即時に実行できる改善も多くあります。人事部門との情報連携により、配置や育成方針の見直し、長期的な働き方の調整にもつなげられます。管理職によるヒアリングは、人事面談と併せて行うことで、より迅速な対応が可能になります。

採用ミスマッチで悩む企業に選ばれている紹介予定派遣

紹介予定派遣の仕組みや活用メリット、直接雇用までの流れをまとめた解説資料です。採用のミスマッチ防止や、採用手法の見直しを検討している企業様におすすめの内容です。

お見積もりを希望の場合はこちらよりお問い合わせください。

<この資料でわかること>

・ 紹介予定派遣の基本的な仕組み

・ 活用するメリットと注意点

・ 正社員化までの流れと実務ポイント

まとめ

中途採用者の早期離職は、採用・教育コストの損失や現場負担の増加、企業イメージの低下など、多方面に渡って悪影響を及ぼします。定着率を高めるためには、人事部門が採用前の段階から情報を正確かつ具体的に把握し、業務内容や組織文化とのミスマッチを防ぐことが不可欠です。

入社後は、メンター制度や定期面談、管理職からのヒアリングなどを通じて不安や課題を早期に解消し、安心して成長できる環境を整えることも求められます。採用から定着までの一連の流れをしっかり仕組み化し、中途採用者が長期的に活躍できる組織づくりの実現につなげましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次