斡旋(あっせん)とは?企業が利用するメリット、デメリット

目次

突然「あっせん通知」が届いた場合、「何か重大なトラブルなのか?」「訴訟になるのか?」と不安になることも多いかもしれません。しかし実は、「あっせん」は訴訟とは違い、もっと柔軟でスピーディな解決を目指す制度です。

労働者と企業の間でトラブルが起きた場合、「あっせん」を利用することで早期に円満な解決を図ることができます。ただし、「あっせん」についてはまだまだ訴訟のように浸透していないため、企業にとっては「参加して大丈夫なのか?」「社内でどう説明すればいいのか?」と戸惑うケースも少なくありません。そこで、この記事では「あっせん」とはなにか、使用者が利用するメリット・デメリット等について解説します。

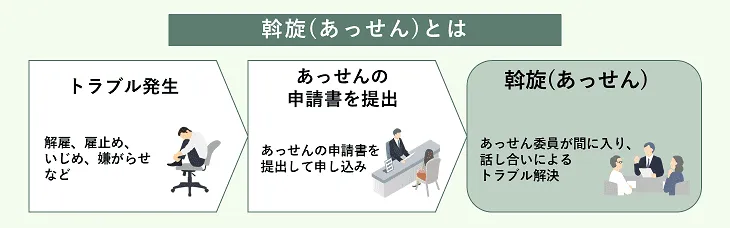

斡旋(あっせん)とは

あっせんとは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた制度です。訴訟とは異なり、白黒はつけず当事者双方の話し合いで歩み寄ることによって、早期に紛争を円満に解決することを目的としています。また、国が運用しているので無料で利用できます。調停や訴訟とは異なり、何回も開いて時間がかかるものではなく原則として1回で終わります。

公的なあっせん制度には、大きく分けて労働局が運用するものと、労働委員会が運用するものの2種類があります。本記事では、労働局によるあっせん制度を中心に解説します(詳細は後述の「公的なあっせん制度の主な種類」の章をご参照ください)。

特徴と基本的な流れ

あっせんは、労働者と企業の労働問題に関するトラブルについて、あっせん委員とよばれる学識経験者が間に入り、話し合いによるトラブル解決を援助する制度です。第三者が関与することで、当事者だけの話し合いに比べ、より適切な解決が期待できます。

あっせんによって合意した場合は、和解契約となり、当事者に債務を履行する義務が生じます。なお、企業は労働者があっせんの申請をしたことを知って、それを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

あっせん制度を利用するには、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーにあっせんの申請書を提出して申し込みます。申し込みが受け付けられると、労働者と使用者の双方にあっせん開始通知が送られて、あっせんへの参加、不参加の意思を確認します。参加は強制ではないため、参加しない選択もできます。

当事者双方があっせんへの参加を表明した場合は、あっせんの期日が決められて労働局内等の場所が指定されます。そして、指定された期日に指定された場所に出かけ、あっせんが始まります。

あっせんの対象となる紛争

労働者と企業のトラブルと言っても、全てがあっせんの対象となるわけではありません。

あっせんの対象となる範囲は、以下の様な労働条件その他労働関係に関することです。

- 労働条件に関する紛争・・・解雇、雇止め、労働条件の不利益変更など

- 職場環境に関する紛争・・・いじめ・嫌がらせなど

- 損害賠償をめぐる紛争・・・退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損など

- 労働契約に関する紛争・・・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など

以下のような紛争は対象外となります。

- 募集・採用に関する紛争

- 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争

- 他の法律において紛争解決援助制度が設けられている紛争や、裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争

- 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

など

あっせんと労働審判の違い

労働審判は裁判所で行う制度で、裁判所が関与し最終的に判断を下す点が特徴です。これに対し、あっせんは話し合いによる合意を目指すもので、まとまらなければそこで終了します。どちらも非公開で早期解決を目指しますが、手続の性質・結論の有無・費用に大きな違いがあります。

| 労働審判 | 裁判所が判断、費用は訴訟額によって決定(+弁護士費用の可能性) |

| あっせん | 合意できなければ終了、無料で利用可能 |

労働審判の流れ

労働審判は、次のような流れで進みます。

- 申立人が申立書を裁判所に提出

- 労働審判官が期日を指定し、相手方が答弁書や証拠書類を提出

- 労働審判委員会による審理(原則3回以内)

- 和解(調停)の勧め

- 調停が成立した場合:その時点で解決

- 調停が成立しない場合:労働審判委員会が労働審判(結論)を出す

- 労働審判に不服がある場合は、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てのうえ、訴訟へ移行

つまり、労働審判はスピード重視で解決を促しつつ、最終的には裁判所の判断にまで進めることができる制度です。これに対して、あっせんは話し合いベースの柔らかい仕組みであり、合意できなければそこで終わってしまいます。

あっせんと訴訟の違い

訴訟は、裁判所が当事者双方の主張や証拠をもとに審理を行います。途中で和解が成立することもありますが、基本的には裁判官による法的な判断(判決)が下されます。

一方、あっせんは、当事者双方があっせん案の提示を求めた場合などに第三者(あっせん委員)が提示する「あっせん案」をもとに、当事者同士が合意を目指す制度で、あっせん委員は「あっせん案」を提示しますが、最終判断を下すことはしません。「あっせん案」を受け入れるか否かは自由です。

また、あっせんは原則1回の手続きで完了しますが、訴訟は複数回の審理を経て、1年近くかかることもあります。

| 訴訟 | 裁判所が判断、費用手数料や郵便切手代(数千円程度)(+弁護士費用の可能性) *訴訟費用は原則として敗訴側が負担、弁護士費用は各自が負担します。手数料は請求額によって異なり、100万円の請求では、訴状に貼る収入印紙(=手数料)は1万円と定められています。これは一律の料率ではなく、訴額に応じた定額表(手数料額早見表)に基づいて計算されます。 |

| あっせん | 合意できなければ終了、無料で利用可能 |

訴訟の流れ

訴訟は、次のような流れで進みます。

- 原告が訴状を裁判所に提出

- 裁判所が訴状を被告に送達し、答弁書の提出を求める

- 第1回口頭弁論期日(公開)

- 証拠提出・主張の整理(複数回の期日)

- 裁判所による和解の勧め(適宜)

- 和解が成立した場合:訴訟終了

- 和解不成立の場合:裁判官による判決の言い渡し(法的判断)

- 判決に対して不服がある場合は、控訴により地方裁判所→控訴審は高等裁判所、簡易裁判所→控訴審は地方裁判所へ移行(さらに上級審へ移行する可能性あり)

訴訟は、法的な主張と証拠に基づいて裁判所が判断を下す正式な手続きであり、時間をかけて慎重に事実認定と法的評価が行われる制度です。これに対して、あっせんは「双方の歩み寄りによる解決」を目指しますが、合意に至らなければ制度上それ以上の対応はありません。

労働審判や訴訟に発展する可能性もある

あっせんによる話し合いがうまく進まず、あっせん委員による「あっせん案」に合意できない場合、問題が解決できずに労働審判や訴訟に発展する可能性があります。特に企業に労働法違反があるときや、労働者の不満が解消されない時など紛争が長期化・複雑化するリスクもあります。

そのため、あっせんを拒否するかどうかは、後の対応に大きく影響する判断となります。安易に拒否するのではなく、訴訟等に進んだ場合に企業側の主張が認められる見通しがあるかどうかを含め、慎重に検討することが重要です。

| 項目 | あっせん | 労働審判 | 訴訟 |

| 実施機関 | 都道府県労働局など | 裁判所(地方裁判所) | 裁判所(地方裁判所) |

| 手続きの流れ | 話し合いによる合意を目指す | 審判委員会が審理し、調停・審判で解決 | 裁判官が審理し、判決で決着 |

| 審理の構成 | あっせん委員(中立の第三者) | 裁判官1名+労使各1名の審判員 | 裁判官のみ |

| 法的拘束力 | 合意すれば契約として有効 | 審判により裁判所が判断を下す | 判決により法的拘束力が生じる |

| 費用 | 無料 | 約3万5千円+弁護士費用(任意) | 手数料+切手代+弁護士費用(任意) |

| 公開・非公開 | 非公開 | 非公開 | 原則公開(ただし非公開もあり) |

| 解決までの期間 | 比較的短期間(1回程度) | 原則3回以内の期日で審理 | 長期化する傾向(半年~1年半程度) |

| 申立てできる人 | 原則労働者(使用者は不可) | 労働者・使用者の双方が申立て可能 | 労働者・使用者の双方が申立て可能 |

| 不成立の場合 | 合意できなければ終了 | 異議申立てで訴訟に移行 | 判決により決着(控訴も可能) |

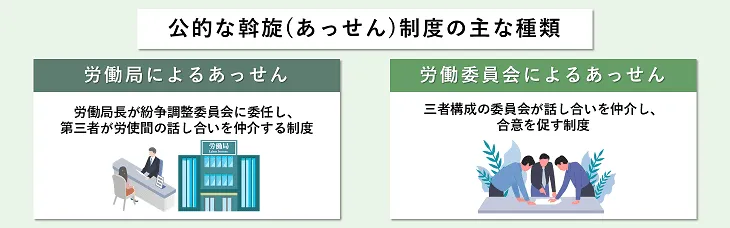

公的な斡旋(あっせん)制度の主な種類

公的なあっせん制度として利用されているのが、労働局によるあっせんと労働委員会によるあっせんです。個別労働紛争については、労働局によるあっせんが全国で3866件(「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)に対し、労働委員会によるあっせんは多くの都道府県で1桁台にとどまっており、労働局の制度が圧倒的に多く利用されています。

労働局によるあっせん

労働局のあっせんは「厚生労働省」の地方機関である都道府県の労働局が行い、あっせんの申請が提出されると労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任します。

労働委員会によるあっせん

労働委員会によるあっせんを個別労働紛争のあっせん制度といい、各都道府県に設置されています。労働者や使用者からの申請により労働問題に詳しいあっせん員が円満な解決に向けての話し合いを手助けする制度です。各都道府県には「都道府県労働委員会」が、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられています。労働委員会というと労働組合を思い浮かべるかもしれませんが、個別労働関係紛争のあっせんも行っています。

労働委員会は公益委員、使用者委員、労働者委員の三者による委員会です。労働局のあっせんでは、申請後に通知が送付されるのみですが、労働委員会の場合は、申請を受けると相手方に直接出向いて案内を行います。あっせんですので、労働委員会の3者が円満な話し合いに向けて手伝い、「あっせん案」を示して合意を促します。ただし、関係者の人数が多くなる分、日程調整に時間がかかることもあります。

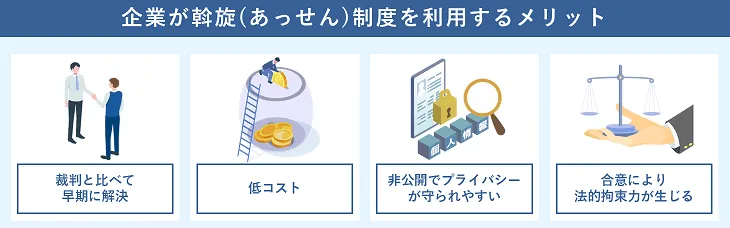

企業が斡旋(あっせん)制度を利用するメリット

企業があっせん制度を利用すると以下のようなメリットがあります。

裁判と比べて早期に解決を図ることができる

労働トラブルで裁判となった場合、解決には時間がかかります。あっせんは、1回の期日で終了し、申請してからの処理期間もおおむね2カ月と迅速です。

低コストで利用できる

あっせんは、法律に基づいて国が運営している制度のため無料で利用できます。ただし、弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。

非公開でプライバシーが守られやすい

裁判は、公開で行われますが、あっせんは非公開です。そのためプライバシーが守られ、第三者に紛争の内容を知られる心配がありません。

合意により法的拘束力が生じる

あっせんの話し合いによって労働者と使用者の間で合意が成立すると、民法上の和解契約となります。したがって、合意内容には法的拘束力が生じ、義務を履行しなければなりません。万一履行しないと、裁判になった場合他方にとって有利なものとなってしまいます。

あっせん制度を利用するデメリット

あっせん制度はメリットがありますが、同時にデメリットもあります。

強制力が弱く不成立のまま長期化するリスクがある

あっせんは、労働者と企業の話し合いにより解決を目指す制度です。それぞれが主張を通すのではなく、お互いに譲歩し、妥協点を探らなければなりません。話し合いには、あっせん委員が助言をしてくれますが、合意ができなければあっせん不成立になります。

また、あっせん委員から、あっせん案が出されるケースもありますが、互いに合意できなければ解決できません。あっせんが不成立になるとそれで終了となります。あっせんで解決できなければ、裁判等に進みトラブルが長期化してしまうリスクがあります。

手続きに負担がかかる

あっせんの手続きは、申請書を作成して、都道府県労働局環境・均等部(室)や総合労働相談センターに提出します。関係資料があれば申請書に添付します。申請書だけでも、手続きはできますが、関係資料は事実を証明するためにも必要ですので、何を資料とすべきか相談をしてから手続きをすることをおすすめします。また、申請後に申請書の内容について労働局から電話等による聞き取りが行われる場合もありますので、きちんと答えられる用意をしておきましょう。

あっせんに関するよくあるご質問

Q1:あっせんでは、どちらの言い分が正しいのかを判断をしますか?

A1:いいえ。あっせんは、当事者双方の話し合いによる合意によって紛争の解決を目指すので、どちらの言い分が正しいかの判断はしません。

Q2:法律違反を指摘されますか?

A2:あっせん委員は、中立の立場で話し合いを進めていきます。話し合いの中で、法律に違反しているかどうかの助言はあるかもしれませんが、違反に対しての指摘、指導などはありません。

Q3:あっせんの申出にはどのような資料を持っていけばよいですか?

A3:紛争についての説明に役立つ資料があれば用意します。労働契約書、就業規則、給与明細等は準備をしておくとよいでしょう。

Q4:弁護士は必要ですか?

A4:いいえ。必ずしも必要ではありません。あっせんは、当事者の話し合いによって解決を図る制度ですので、様々な助言はあっせん委員が行います。

Q5:あっせん案とは、どのようなものですか?

A5:労働者と使用者がそれぞれの主張を確認した後にあっせん委員が双方に譲歩をうながして合意できるところを探します。そして、合意できる目途が立った時点で内容を文章にします。この文章があっせん案です。あっせん案は、互いに合意を確認して作成しますが、よく考えてやはり合意できないと思えばあっせん案を受け入れなくても構いません。

あっせんへの参加、あっせん案への合意の判断

あっせんに参加するか、しないかは自由です。不参加だからといってペナルティがあるわけではありません。ここでは、労働者があっせんを申し立て、使用者に通知が届いた際の対応について、2つのポイントを解説します。

ひとつは、あっせんに応じるかどうかです。あっせんへの参加は強制ではありませんが、話し合いの場であるため、早期に解決できれば企業にとっても有益です。参加して話し合うことで、労働者の不満が解消され、訴訟等への発展を防げる可能性があります。したがって、安易に不参加とするのは避けるべきでしょう。

もうひとつは、あっせん案に合意するかどうかです。あっせん委員が提示したあっせん案に合意するか否かは、使用者の自由です。参加したけれど、話し合いがうまくいかず合意にならないケースも出てくるでしょう。

あっせんに不参加の場合も、参加したけれど合意に至らなかった場合も、労働者側は解決を図るために、労働審判や訴訟に進む可能性が高くなります。これらは企業にとって時間や費用の負担がかかるため、経営にも影響が出るかもしれません。安易に不参加を決めるのではなく、先を見通したり、専門家に相談したりするなど、慎重な判断が求められます。

まとめ

労働者と企業の労働トラブルを解決する手段はいくつかあります。その中で、あっせん制度は無料で迅速に結果が得られる点で使いやすい方法といえます。双方が譲歩しながら話し合うため、裁判のように白黒をつけることに終始せず、円満な解決につながりやすいのも特徴です。もっとも、あっせんにもデメリットは存在します。したがって、労働トラブルが発生した場合には、あっせん・労働審判・裁判といった各制度の特徴を理解したうえで、状況に応じて最適な手段を選択することが重要です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次