新卒社員研修のカリキュラムはどう設計する?中途採用との違いと導入ポイント

目次

はじめての新卒採用スタートガイドブックをダウンロードする >>

新卒採用を成功させるためには、入社後の研修設計が極めて重要です。特に近年では、「早期離職を防ぎ、社員の定着を図る」ことが人事担当者にとって重要なテーマとなっています。そして、その鍵を握るのは「入社直後の研修」です。

適切なカリキュラムの構築は、新入社員が企業文化をスムーズに理解し、必要なビジネスマナーやビジネススキルを着実に身につけ、職場に適応していくための大きな助けになります。

本記事では、新卒社員研修を設計する上でのポイントや、現場で活用できる導入の工夫について、詳しく解説します。

人材育成だけじゃない、新卒研修がもたらす「つながり」の力

新卒社員研修は、企業の将来を支える人材を育て、定着率や生産性の向上には欠かせない取り組みです。社会人経験のない新卒社員に対して、マナーや企業文化、業務の進め方を丁寧に伝え、入社直後の不安や戸惑いを軽減し、スムーズな業務への適応をサポートします。

また、研修は「リアルなつながり」や「対話の場」を提供する貴重な機会でもあります。同期同士のつながりは、同じ立場の仲間としての安心感や精神的な支えとなり、入社初期の不安を軽減します。こうした人間関係が、早期離職の防止や安定した就業の継続にもつながります。

研修は一見コストに見えるかもしれませんが、戦略的な設計によって、人材の確保や定着、企業の競争力強化につながります。

新卒社員研修の目的は「狙いを明確にし、現場で活きる学びを届けること」

新卒社員研修の基本的な目的は、新入社員が職場に馴染み、安心して業務に取り組めるよう支援することです。その上で、研修内容と事業や組織の課題をしっかり紐づけることで、現場で活きる実効性の高いプログラムになります。

また、求める人材像やコンピテンシーモデルから逆算し、明確なゴールを設計することで、「何のための研修か」が受講者にも伝わりやすくなります。特に社会に出て初めて研修を受ける新卒社員には、礼儀や仕事の進め方などの基礎づくりを通じて、不安を取り除き、現場に安心して送り出せる状態にすることも大切です。

なお、「例年どおりだから」と過去の内容を繰り返すだけでは、現場の変化や組織課題とズレが生じ、形骸化する恐れがあります。毎年、自社の現状や人材戦略にあわせて柔軟に見直す姿勢が欠かせません。

研修プログラム例

新卒社員向け研修では、一般的に以下のようなプログラムが実施されます。

- 入社前フォロー研修

入社前フォロー研修は、社会人としての心構えを整え、企業への帰属意識を高めるために行います。同期がいる場合は、つながりを築く機会になり、入社後の安心感や定着にもつながります。

- オリエンテーション

企業の歴史や理念、社内ルール、職場環境について学び、新入社員が組織への適応を促進します。

- ビジネスマナー・コンプライアンス研修

ビジネス社会で求められる基本的なマナーやルール、法律や倫理に関する知識を学ぶ研修です。社会人としての自覚を促すとともに、現場でトラブルや誤解を招かないための基礎づくりを目的としています。

- 基礎スキル研修

業務に必要なOAスキルやその他の基礎的な業務能力を身につけるための研修です。

- OJTとメンター制度

実務を通して業務を学ぶOJTに加えて、先輩社員がメンターとなって新入社員のメンタル面も含めて伴走・支援します。

- フォローアップ研修

入社後数カ月が経過した段階で、研修の成果を確認・復習する機会を設けます。

現場で感じた課題を早期に把握し、不安の解消や改善を促すことで、離職防止にもつながります。

また、配属先が分散している場合には、久しぶりに同期と集まり、互いの成長や経験を共有し合える貴重な機会にもなります。

中途採用研修との違い

| 項目 | 新卒社員 | 中途社員 |

| 前提 | 育成が前提 | 即戦力が前提 |

| 研修の目的 | 基礎力・マインド形成 | 業務理解・早期成果 |

| ゴール | 社会人としての土台づくり | 環境適応と成果創出 |

| カリキュラム | 段階的・長期的 | 短期集中・実務的 |

新卒社員研修と中途採用社員研修では、基本的な考え方や目的が異なります。それぞれの特性を理解すると、より適切な研修設計が可能になります。

入社動機・キャリア前提の差

新卒社員は、企業が段階的に育成することを前提に採用されます。そのため、企業文化の浸透や長期的なキャリア形成を見据えた研修が重視されます。

一方、中途採用は即戦力としての活躍が期待されており、企業が求めるスキルや専門性に即した、短期間で成果を出すことを目的とした研修が中心となります。

研修ゴールの置き方

新卒社員

ビジネスマナーや基本的な業務スキルの習得、企業文化・価値観の理解に加え、チームの一員としての意識の醸成が重要です。

社会人としての土台を築き、職場に適応していく中で、早期に貢献意識を持って行動できる状態を目指します。また、PDCAなどの基本的な仕事の進め方にも触れ、将来的な自律的行動の基礎を固める設計が求められます。

中途採用

仕事の進め方やビジネススキルはすでに一定レベルで身についていることが多く、研修では主に、自社特有の業務プロセスや文化への理解と適応が求められます。

即戦力としての活躍が前提であるため、これまでの経験やスキルを自社の業務に結びつけ、新たな環境で早期に成果を上げられる状態へ導くことがゴールです。

カリキュラム設計

新卒社員

新卒社員向けの研修カリキュラムは、ビジネスマナーや基本的な業務スキルの習得から始まり、OJTを通じた実務研修、さらに現場での問題や悩みの解消、定着を促すフォローアップ研修を組み合わせて設計されるのが一般的です。

特に新卒の場合は、社会人経験がないため、段階的に学べる“ゆとりある設計”が求められます。業務スキルだけでなく、チームビルディングや同期との関係性構築を目的としたワークの導入も効果的です。

また、事前課題や事後課題を組み込むと学習内容の定着が高まるため、設計段階でゴールと連動させておくのが望ましいといえます。企業によっては、数カ月にわたる長期的なカリキュラムを組み、段階的に自律と成果創出へつなげていくケースも見られます。

中途採用

一方で中途採用社員のカリキュラムは、入社直後のガイダンスを経て、必要に応じた業務特化型の研修を短期間で提供する形式が中心です。

すでに社会人経験がある前提で、基本的なマナーやビジネススキルは最小限の確認に留め、すぐに業務に活かせる内容に重点を置くのが一般的です。配属後も、職種や役職に応じたスキルアップ研修の段階的な実施で、早期戦力化と定着の両立を図ります。

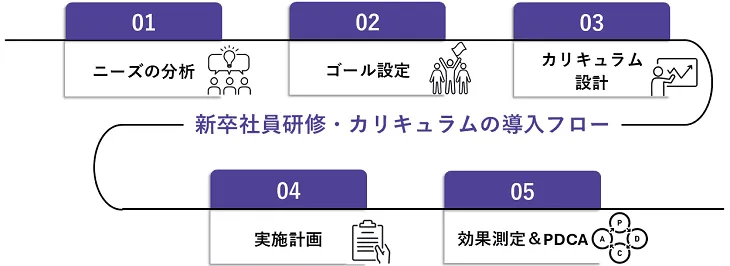

新卒社員研修・カリキュラムの導入フロー

新卒社員研修を導入する際は、次のようなフローで進めると効率的です。段階ごとの目的を明確にしながら進めると、研修効果を高められます。

ニーズの分析

- 現場ニーズを把握する

- ギャップの可視化・言語化する

- ヒアリングで実態を知る

効果的な研修づくりには、まず「現場のニーズを正しく捉えること」が欠かせません。配属後に求められる人物像や行動、過去に起きた課題、新人がつまずきやすいポイントを事前に整理しておくことで、研修の実効性が高まります。

特に新卒社員は、社会人としての前提知識や基本的なビジネススキルがない状態からスタートするため、さまざまなギャップが生じやすくなります。中途採用社員のように業務経験を前提とする設計では不十分です。

そのため、「どこでつまずくのか」「何が未経験なのか」を言語化し、想定される課題を可視化することが、現場配属後のミスマッチを防ぐカギになります。

初期段階では、現場の管理職や社員へのヒアリングやアンケートを通じて、必要とされる役割や行動、過去のつまずきポイントを収集・共有しましょう。こうした情報をもとに、現場とのつながりを意識した実効性のあるカリキュラムに落とし込むことが大切です。

ゴール設定

- ゴールの明確化する

- スキルだけでなく役割も見据える

- 評価・振り返りとも連動させる

研修を効果的にするためには、「研修終了時にどうなっていてほしいか」の具体的な設定が最も重要です。目指すゴールが明確であれば、研修全体の設計方針がぶれず、内容や進行に一貫性を持たせることができます。

ゴールは、スキルや知識の習得にとどまらず、行動面での変化やチーム内での役割認識など、現場での実践を見据えた設計がポイントです。また、育成の到達点の可視化により、現場との連携や、研修後の評価・振り返りにも活用しやすくなります。

特にOJTやフォローアップと連動させると、現場での安定的な就業や自律性の向上にもつながります。なお、設定したゴールは研修の冒頭で受講者にも共有しておくと、学ぶ目的や目指す姿が明確になり、受講者の納得感や主体性を高める効果が期待できます。

カリキュラム設計

- 目的とゴールに基づいた全体設計を意識

- 対面とオンラインの特性を活かす

- アウトプットや振り返りの機会を設ける

カリキュラム設計は、「目的やゴールに基づいて全体を設計すること」が基本です。必修項目と選択項目を整理し、それぞれがどのような役割を持ち、どのように連動するかを意識して構成すると、学びの効果が高まります。

参加者同士の交流や意見交換を促すグループワークやディスカッションは対面で開催し、個々が自分のペースで知識を吸収する講義形式や反復学習ではオンラインを利用など、対面とオンライン、それぞれの特性を活かした設計も重要です。

なお、オンラインでは、ZoomやMicrosoft Teamsなどの「ブレイクアウトルーム機能」を活用し、小グループでの意見交換や対話を促すことが可能です。ファシリテーターの配置や、明確なテーマ設定で、単なる雑談にとどまらない、目的に沿った深い対話を実現できます。聴くだけに終わらず、アウトプットの機会を意図的に設けると、知識の定着につながります。

さらに、研修全体の時間配分にも余裕を持たせ、詰め込みすぎを避けましょう。内省や振り返りの時間を設け、学習内容の定着を促せます。また、セッション同士のつながりを意識し、一連の流れとして理解できる構成にすることで、受講者の納得感や理解度もより高まります。

実施計画

- 無理なく学べる構成と実行可能な計画の両立

- 講師・日程・ツールを初期段階で具体化

- 体験型プログラムや進捗管理で行動変容を促す

研修を効果的に運営するには、「受講者が無理なく学び、行動変容につながる構成」と「実行可能な計画」の両方が欠かせません。そのため、必修・選択項目を踏まえたうえで、対面とオンラインを適切に組み合わせ、スケジュールや運営体制を具体化していくことが大切です。

併せて、講師の選定や日程調整、受講管理ツールの活用も初期段階から計画に盛り込むことで、良い運営が可能になります。

受講管理には、出欠や課題提出、理解度テストの結果を可視化できるツールを活用するのがよいでしょう。受講者一人ひとりの進捗を把握しやすくなり、適切なタイミングでのフォローがしやすくなります。

また、講義中心になりすぎないよう、質問の時間を設けたり、オンラインであればチャット機能を活用したやり取りを取り入れると、受講者の集中力と主体性を引き出すことができます。1単元が長くなりすぎないよう、こまめに休憩を入れてリフレッシュできるような配慮も忘れてはいけません。

さらに、ディスカッションやロールプレイング、教育ゲームなど体験的に学べるプログラムを組み込むと、理解の定着や行動変容を促しやすくなります。

こうした工夫を取り入れながら、受講者の習熟度や負担感に配慮し、無理なく段階的に学べる流れをつくることが、実施計画における最大のポイントです。

効果測定&PDCA

- 研修後の変化を多角的に検証する

- 定量・定性データを両面から収集する

- 実務との接続性を意識して改善を回す

研修は実施して終わりではなく、効果測定とPDCAによる継続的な質の向上が重要です。受講者の理解や行動変容が実際に現場でどう活かされているかを検証し、次回以降の設計に活かすことで、実践的な研修へと進化していきます。

効果測定では、アンケートによる受講者の反応や気づきといった定性的な情報に加え、行動変容・定着率・業務への反映度などの定量的なデータもあわせて確認します。数字だけでなく感想やコメントも拾うことで、表に出にくい課題や改善ポイントを見つけやすくなります。

こうした多角的なフィードバックをもとに、カリキュラムの構成や進行方法、内容の粒度などを見直すと、より実態にフィットした研修へと磨き上げていくことができます。

効果測定は「結果を確認するため」ではなく、「現場で本当に役立っているか」を検証するプロセスです。単なる振り返りではなく、実務との接続性を高める重要な一手としの取り組みが、研修の価値を大きく高めます。

設計のポイント

- 人事部門が研修設計・運営を主導し、一括管理する

- 必要に応じて、外部講師や研修会社の活用を検討

- 現場と連携し、実務に即した内容にする

新卒研修を成功させるには、人事部門が主導して全体を設計・運営することがカギです。現場に任せきりにすると準備や進行にばらつきが出やすく、研修の質や効果に影響が出る可能性があります。

特に講師選びは重要です。経験の浅い担当者では対応が難しいことも多く、伝えたい内容がうまく伝わらず、効果が半減してしまう恐れもあります。必要であれば、外部のプロ講師やファシリテーターの協力を得ることも、効果的な選択肢です。

また、現場は日々の業務で忙しいため、研修のスケジュール調整や会場準備、講師の手配、効果測定などの実務は、人事がまとめて対応する体制が望まれます。業務負荷が大きい場合には、研修運営に強い外部の研修会社への委託で、トラブルの回避やスムーズな進行につながるケースも多くあります。

加えて、受講者への案内、準備物の連絡、資料作成、出欠管理などの細かな業務も、一括管理により属人化を防げるため、ノウハウの蓄積や効率的な運営体制の構築がしやすくなります。

ただし、人事だけで完結させるのではなく、現場とのすり合わせも忘れずに行うことが大切です。現場の声の反映で、実務とのズレを防ぎ、配属後の定着やパフォーマンス向上にもつながります。

新卒社員研修の設計・実施にお困りなら、ぜひご相談ください

マンパワーグループでは、新卒研修プログラムの立案から運営サポートまで、ニーズにあわせた支援を行っています。新卒研修のカリキュラム策定から外部講師・ファシリテーターの手配、効果測定の仕組みづくりまで、新卒研修づくりをお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

研修は、ゴール設定から設計・実施・振り返りまでの丁寧な実施が、社員の成長と組織の活性化につながります。成果を左右するのは、現場との連携や運営体制の工夫です。

新卒社員研修は、企業にとって将来への大切な投資です。目的を明確にし、効果的な設計で、長く活躍できる人材を育てましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次