採用担当者の言い分、現場の言い分、ギャップを放置したままですか?

目次

「現場が協力的でない」「採用の基準が曖昧」「人事の説明が伝わっていない」など、採用担当部門と現場の間のズレが生じてしまうケースは、どの企業でも起こり得る事象です。

また、ズレが生じていることを認識していながらも、「お互い忙しい」「改善の糸口が見えない」などの理由で、すれ違いを解消しないまま採用活動を続けてしまうケースも多いのではないでしょうか。採用担当部門と現場の間のズレは、結果としてミスマッチや早期離職を引き起こし、採用活動そのものが疲弊してしまうことにもつながります。

本記事では、採用担当者と現場の間に起こる典型的なすれ違いを整理したうえで、現実的な改善策について解説します。

採用担当者と現場とのコミュニケーション不足で起こること

採用担当者と現場のコミュニケーション不足は、採用活動だけではなく、さまざまな問題を引き起こします。これを解決するには、双方が定期的に情報を共有し、相互理解を深めていくことが必要です。まずは、具体的にどのような問題が起こり得るのかを整理してみましょう。

選考基準の相違による採用活動の停滞

採用担当者と現場とのコミュニケーション不足によって起きる大きな問題の一つが、選考基準の相違による採用活動の停滞です。

たとえば、採用担当者と現場で評価軸の認識がズレた状態で書類選考や面接を進めた場合、求める人材像がブレたり、面接官の判断にばらつきが生じるといった現象が発生します。その結果、採用までの意思決定が遅れ、内定を出すまでに時間がかかり、優秀な候補者を逃してしまうといったロスも生じやすくなります。

さらに、面接段階で現場と採用担当者の質問内容や評価観点にギャップがあると、候補者に対する印象や合否判断が一致せず、絞りきれないため、複数回の再確認や追加面談が必要になる場合もあります。こうしたやり直しや迷いは、選考フロー全体に無駄な工数を発生させ、採用スピードの低下につながります。

選考プロセス全体(書類選考・面接・内定)においてブレなく運用することで、不要な時間や本来採用できたであろう人材の採用機会損失、無駄な工数の頻発などの問題の回避ができます。

新入社員の育成不足による早期離職

採用段階での基準のズレや情報共有の不足があると、現場とのミスマッチが生じ、配属された人材が実務にうまく適応できないという事態が起こり得ます。特に、仕事内容や求められるスキル・役割への理解が不十分なまま採用された場合、業務に馴染むまでに時間がかかり、その間に既存社員のサポート負担が増加します。結果として、チーム全体の業務効率が低下するリスクも高まります。

また、ミスマッチによって配属された新入社員自身も、環境や業務にうまく馴染めず、ストレスや不安を抱えやすくなります。業務への自信や意欲を失い、結果的に早期離職に至るケースも少なくありません。そうなれば、採用や育成に投じたリソースが無駄になるだけでなく、採用活動そのものへの信頼性にも影響します。

さらに、本人だけでなく、指導を担う社員にもストレスやモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。

これらを未然に防ぐためには、採用担当者と現場が初期段階から密に連携し、業務内容や育成体制、リソース状況を正確に共有したうえで、採用後の定着・活躍までを見据えた設計を行うことが重要です。

採用効率の低下

採用担当者と現場の間で「求める人物像」や「選考基準」のすり合わせが不十分なまま採用活動を進めてしまうと、プロセスが非効率になり、結果として採用が長期化するリスクが高まります。

特に、初期段階で作成される求人票にズレがあると、その後の選考全体に影響が及びます。具体的には、まず現場のニーズと一致しない応募者が集まりやすくなります。その中から、採用担当者が「比較的条件に合っている」と判断して書類選考を通過させても、現場面接で「求める人材像と異なる」と判断され、不採用になるケースが繰り返されます。

さらに、一次面接で人事が通過させても、二次面接で現場がNGを出す流れが常態化し、選考の歩留まりが悪化するとともに、採用の工数や調整負担も増えていきます。結果として、「現場の求める人材が集まらない」選考が繰り返され、人事・現場双方の疲弊を招く事態に陥ります。

このような悪循環が続く背景には、求人票作成の段階でのすり合わせ不足や、ミスマッチが起きたときに、その要因を、両者で検討し、十分に共有できていないという問題があります。その結果、認識のズレが解消されないまま、形式的に採用活動を続けてしまうことで、同じ問題が繰り返されてしまうのです。

この構造を断ち切るためには、採用初期の段階から現場と採用担当が具体的な認識のすり合わせを行い、求人票に盛り込む訴求ポイントや必須条件を明確にすることが重要です。入口を整えることで、応募者の質が安定し、選考プロセス全体のスピードと精度の向上につながります。

採用担当者と現場担当者のすれ違いを解消するツール

現場はどこで「すれ違っている」のか?

採用担当者も現場も、「良い人材を採用したい」という目的は同じです。それでもなぜ、「採用担当と現場のあいだで意見が食い違い、選考が滞る」「入社後に期待とのギャップが露呈する」などのすれ違いが起きてしまうのでしょうか。ここでは採用担当者と現場がすれ違ってしまう主な理由を整理し、具体的に解説していきます。

求める人物像が違う

採用担当と現場で「求める人物像」が共有されていないと、求人票や募集広告、PR文の文言にブレが生じます。その結果、ターゲット外からの応募や人材紹介会社からのミスマッチ推薦が増加し、書類選考・辞退連絡などの対応工数だけが膨らむという悪循環に陥ります。

一方で、求人広告費はかさむのに採用にはつながらず、一人あたりの採用単価(CPA)は悪化。選考の初期段階で本来のターゲットではない応募が多くなるため、ターゲット層へのアプローチが後手に回るというリスクもあります。

こうしたズレを防ぐには、採用担当と現場、必要に応じて経営層も巻き込みながら、ペルソナ(求める人物像)を明確に再設計し、広告文や紹介ブリーフィングまで一貫して反映させることが重要です。特に売り手市場においては、「理想像」ではなく「採用可能性のある人物像」をすり合わせる姿勢が欠かせません。

採用基準が違う

採用担当者と現場が求める基準にギャップがあると、現場担当者による面接以降で歩留まりが急落し、再選考や追加面接など関係者の工数が爆発的に増加します。

さらに応募者側からは、

- 「求人票で聞いていた内容と面接官の説明が違う」

- 「面接官が興味を示さず形式的に質問を終えた」

- 「求人内容とは関係なさそうな質問が突然飛んできて、困惑した」

といった不満が生まれ、候補者体験(CX)が悪化。口コミサイトやSNSでのネガティブ投稿→応募母集団の縮小という負の連鎖も招きかねません。

評価項目を具体的に言語化し、数値化・共通化した基準を運用すれば、「担当者ごとに判断が違う」問題を解消し、採用ロスを最小化できます。

業務内容や責任範囲が違う

採用担当者が、現場の業務内容や責任範囲を十分に把握しないまま採用判断を進めてしまうと、入社後に「話が違う」といった不満につながるリスクがあります。

採用活動において、採用担当者と現場担当者では、評価軸や目的に違いがあります。

採用担当者は、採用市況や母集団形成の難易度を踏まえ、自社の条件に合った人材をいかに確保するかという視点で動いています。ゴールは「入社させること」であり、組織全体の人員配置や職種ごとの採用人数などを考慮した、マクロな視点で採用活動に臨みます。

一方で、現場担当者は、自部署の業務を遂行できる即戦力を求めています。

教育にかかる工数や既存メンバーとの相性、チームの目標達成(たとえば営業部門であれば予算達成)を重視し、実務レベルで応募者を評価します。関心は「入社後に活躍できるか」にあります。

このように、採用担当者は「入社までの責任」、現場担当者は「入社後の定着・育成の責任」を担っており、評価軸や目的が異なるため、コミュニケーションのすれ違いが生じやすくなります。

採用の初期段階から人事と現場が連携し、こうした業務内容や責任範囲の違いを共有したうえで、採用活動の軸を一致させておくことが、ミスマッチの防止につながります。

採用担当者と現場担当者のすれ違いを解消するツール

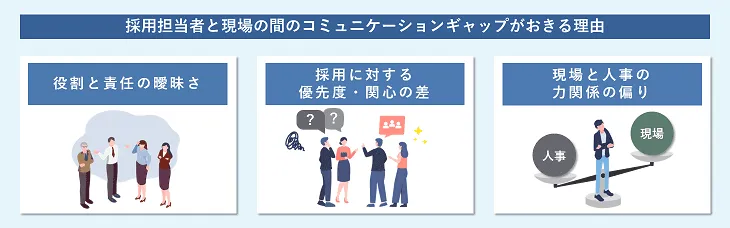

採用担当者と現場の間のコミュニケーションギャップがおきる理由

採用担当者と現場とのコミュニケーションギャップは、どのように発生し、なぜギャップが埋めにくくなっているのかを理解することが、問題解決の第一歩となります。ここでは、コミュニケーションギャップが生じる主な原因を具体的に解説します。

役割と責任の曖昧さ

人材を採用する際、採用担当者と現場担当者の間で、プロセスに対する意識や責任範囲の違いから、採用から育成までがうまく接続されないケースが少なくありません。

その要因の一つが、「誰がどこまで採用・育成の責任を担うのか」という役割分担が明確になっていないことにあります。

たとえば、現場担当者は理想的な即戦力人材を求めがちですが、採用担当者は人材マーケットの状況や母集団形成の現実を踏まえたうえで、条件を緩和して募集を行うなどの役割を担っています。こうした立場や視点の違いをすり合わせないまま選考に入ると、採用担当者が行う一次面接では合格しても、現場担当者が行う二次面接では、完璧さを求め不合格となる事態が繰り返されることになります。

また、現場側が「採用の責任は人事にある」と捉え、採用プロセスへの関わりが限定的になる一方で、採用担当者は「入社後の定着・育成は現場の仕事」と認識し、サポートや情報連携を現場任せにしてしまうこともあります。こうした認識のズレにより、採用から育成までの間で、重要な情報の引き継ぎが不十分なまま進んでしまうケースも少なくありません。

さらに、「どのような人物を採用するのか」といった要件定義は、本来、受け入れる現場の責任であるにもかかわらず、それが曖昧なまま選考が進み、評価や合否の判断だけを現場が担っている構図も、採用の失敗を招く要因の一つです。

こうしたズレや分断を防ぐためには、現場がまず要件定義をしっかりと行い、採用担当者と丁寧に連携しながら、選考プロセス全体を一体的に設計・運用する体制を構築することが不可欠です。

採用に対する優先度・関心の差

採用活動において、人事部門と現場担当者では割けるリソースやエネルギーに大きな違いがあります。人事部門にとって採用活動は主業務であり、必要なリソースを投入し、採用活動に専念できる環境にあります。一方、現場担当者は日常の業務に追われており、採用活動はあくまでも通常業務の合間に行う副次的な位置づけと考え、採用に対する関心や優先度がどうしても低くなりがちです。

入社後、実際に業務を一緒に行う現場担当者が採用に関しては人事任せの傾向が強いと、採用活動の認識にズレが生じ、本当に現場が求める人材を適切に採用することが難しくなる場合があります。

現場と人事の力関係の偏り

大きな権限を握る現場部門と、発言力が乏しい人事部門――この力関係の非対称が続くと、採用活動は容易に停滞します。現場は「即戦力でなければ採る意味がない」「給与はこの水準で」と自部門の要望を最優先し、人事側の市場感や母集団形成の知見に耳を貸しません。

自分たちの要求が通らないのであれば「面接に出ない」「合否を返さない」と暗黙の抵抗を示すことさえあり、プロセスは現場主導で進むものの実質的にはストップ&ゴーを繰り返します。結果として求人広告は出ているのに書類選考が進まず、候補者は「応募しても音沙汰なし」という負の体験を積み重ねて離脱していきます。

一方、人事部門は採用目標の達成をコミットするポジションにありながら、実際には「現場がOKを出さない限り前に進めない」「話を聞いてもらえない」という構造を盾に強い責任を負わずに済んでしまう場合があります。日々の労務対応や教育研修など他業務に追われ、現場とのギャップを把握していても「忙しいから後で調整しよう」と優先度を下げがちです。こうして放置されたままの温度差は、面接実施数の低迷や内定承諾率の悪化となって数字に表れ、採用活動全体の生産性を著しく下げていきます。

つまり、強い現場と遠慮がちな人事の力学が固定化すると、「要件は高いが採用責任は曖昧」というねじれが発生し、誰も採用成果に真正面から責任を負わない状態が生まれます。採用遅延による機会損失や、候補者体験の劣化から来る企業ブランド毀損は、最終的に現場・人事双方の業務負荷として跳ね返ってくるため、この力関係の偏りを早期に是正しなければ、採用活動は立ち行かなくなるでしょう。

採用担当者と現場の連携をスムーズにする具体的施策

採用担当者と現場社員の連携をスムーズにするためのポイントを具体的に説明します。現場とのすれ違いを防ぐには、以下の対策を実施することが効果的です。

採用基準についてすり合わせるミーティングを設ける

採用基準や育成についてのすり合わせは、フォーマットへの入力だけに頼らず、採用から育成までのプロセス全体を意識して行うことが重要です。少なくとも以下の3つのタイミングで採用担当者と現場担当者が直接話し合う場を設けましょう。

1.求人を出す前(募集前)

採用活動は「まず求人票を作ること」から始まると思われがちですが、その前段階でどれだけ丁寧に話し合いを行えるかが、その後の成否を大きく左右します。

まずは、「どのような人物を求めているのか」を明確にし、採用担当者と現場担当者の間で共通認識を持つことが重要です。人物像の解像度が低いまま進めると、求人票の表現や選考基準にブレが生じ、本来のターゲットから外れた応募が増えたり、選考の途中で停滞するリスクが高まります。

あわせて、「そのポジションに求められるスキルや経験は何か」「どの程度の即戦力を期待するか」「未経験でも育成可能か」といった観点を具体的に検討します。市場の状況と現場の期待にはギャップが生じやすいため、現実的な条件をすり合わせておくと、マーケットとのズレを防ぐことができます。

また、可能であればこの段階で「入社後にどのように育成していくか」といった育成計画まで見据えておくと良いでしょう。採用要件と育成方針がリンクしていれば、選考基準にも一貫性が生まれます。「完璧なスキルは求めないが、3カ月後にはこれができていればOK」などといったラインを明確にできれば、採用判断も分かりやすくなります。加えて、応募者にも入社後のサポートを伝えることができます。

募集前の準備こそが、採用活動全体の土台です。ここで丁寧なすり合わせができているかどうかが、後の精度とスピードを大きく左右します。

2.選考途中~最終選考前

選考の進捗状況や候補者に対する評価を採用担当者と現場が共有し、お互いの視点や意見を確認します。もともと考えていた要件定義とのマッチ度を採用担当者、現場の担当者、双方の視点で本当に採用すべき人材かどうかを慎重に検討します。

3.採用決定後〜入社前(入社準備)

採用された人材についての評価ポイントや特性、面接で把握した情報を採用担当者と現場とで共有し、入社後の具体的な導入内容を最終確認します。入社後に円滑に業務に馴染めるようなサポート体制を整えます。

また、採用管理システム(ATS)やチャットツールなどを活用して常時リアルタイムで情報を共有しておくと、採用プロセス全体の認識のズレを防ぎ、採用から入社までをシームレスにつなげることができます。

採用市況の現状について知ってもらい、意識づけを強化する

採用担当者が感じている昨今の採用の厳しい状況を、現場担当者に十分理解してもらうことが必要です。採用市場を踏まえ「絶対に譲れない条件」と「譲歩可能な条件」を事前に整理し、現場と人事が共有しておきましょう。こうして現実的に譲れる範囲を明確化すれば、採用基準の柔軟な調整が可能になり、採用の成功率を高められます。

双方が採用市場の厳しさを十分認識したうえで、採用に対する現場の関心を高め、積極的な協力を引き出しましょう。

面接評価シートを標準化する

面接評価シートの活用により、面接官による評価のズレや主観的な判断を防ぎ、公平かつ客観的な選考を行うことができます。評価シートを作成する際には、現場の意見も反映させながら、以下のような点を意識して設計します。これにより、評価のばらつきを抑えつつ、現場が実際に求めるスキルや人物像に合致した採用判断を実現しやすくなります。

1. 評価項目を具体的な行動レベルで整理する

評価の項目は、「リーダーシップ」などの抽象的な印象でとどめず、業務の中で求められる具体的な行動レベルで表現することが大切です。これにより、評価する側の主観に左右されにくくなり、共通の視点で判断しやすくなります。また、採用後に求める行動が明確になることで、基準の共有や選考の一貫性にもつながります。

2. 求めるスキルを業務と結びつけて明確にする

必要とされるスキルは単に名称を挙げるだけではなく、実務上どのような場面で必要になるのか、どの程度の習熟度が求められるのかを明確にしておきましょう。現場とのすり合わせを通じて、採用時点での期待値を具体化することがポイントです。

3. 段階的な評価基準を設定し、合否の判断に活かす

「基準を満たしているかどうか」を一律で見るのではなく、レベル感に応じた段階を設けて評価できるようにします。点数化や評価記号を活用することで、評価の可視化が進み、比較や採用決定の判断材料、また、条件の緩和が必要な場合は柔軟に対応するための指標にもなります。

4. 評価項目に対応する質問例を設ける

評価したいポイントごとに、それに対応する質問をあらかじめ用意しておくと、面接中の聞き漏れや観点のズレを防ぎやすくなります。現場からの意見を取り入れた質問例があることで、面接官の経験に関わらず、一定の質を保った面接運営が可能になります。

5. 評価対象を絞り、重みづけを意識する

すべての項目を同じ重みで扱うのではなく、重要度に応じて項目の数や評価配分を調整することで、より柔軟かつ実態に即した評価が行えます。必要以上に多くの項目を設定すると、かえって面接が表面的になるリスクが生じます。

6. 結果を蓄積・共有し、選考の振り返りに活かす

記録した評価は、その場の判断に留まらず、複数の候補者の比較や、面接官同士の評価のズレを把握する材料として活用します。継続的に評価内容を振り返ることで、面接の精度そのものの改善にもつながります。

採用活動を可視化し、ギャップを確認する

採用プロセスを見える化し、どこで課題が生じているのかを把握することも重要です。

たとえば、選考の各段階(書類選考・一次面接・最終面接など)において、次のステップに進んだ候補者の割合を「歩留まり」と呼びます。この歩留まり率を確認することで、どの段階で候補者が離脱しているのか、選考に偏りがないか、現場との評価にズレがないかといった傾向をつかめます。

歩留まりの情報は人事部門だけでなく、現場にとっても重要な指標です。たとえば、現場が求める人物像や評価基準が原因で選考が停滞している可能性や、面接の進め方が候補者にとって適切でないケースなどが可視化されるため、現場側の条件の譲歩部分に気づくきっかけにもなります。

こうした可視化には、前述のミーティングや採用管理システムの活用が有効です。進捗状況や歩留まりデータを現場と共有し、事実ベースでギャップを確認することで、「なんとなく採用がうまくいかない」という感覚を解消し、具体的な改善策につなげられます。採用活動のボトルネックを早期に見つけ出し、選考精度や連携の質を高めるための手がかりとして活用しましょう。

定期的に振り返りをする

採用活動が完了した後は、採用した人材が現場でどのように活躍しているかを定期的に確認し、その結果を採用活動にフィードバックすることが重要です。たとえば、配属後のパフォーマンスや定着状況、上司・同僚からのフィードバックをもとに、採用基準や面接プロセスが適切だったかを見直します。

この振り返りには、現場との連携が欠かせません。人事部門だけで評価を行うのではなく、現場の視点を取り入れることで、実際の業務との適合度や育成上の気づきが見えてきます。こうした「採用活動レビュー」や「採用の質」に関する評価を継続的に行うと、次回以降の選考の精度が高まり、組織にフィットする人材の採用につながります。

現場とのすれ違いを防ぐポイント

採用を「人事の仕事」、配属後を「現場の責任」と分けて考えると、ミスマッチや定着の難しさにつながります。採用活動を組織全体で成功させるには、採用担当者と現場が視点をそろえ、互いに当事者意識を持って関わることが大切です。

選考前後の段階で情報を共有し、目的や要件のすり合わせを定期的に見直すことが必要です。現場も採用初期から「自分たちの役割」として関与すれば、連携の質が大きく変わります。

採用は“未来の組織”をつくる行為です。人事と現場が一体となって、改善と協働を続ける体制が重要です。

採用担当者と現場担当者のすれ違いを解消するツール

まとめ

採用担当者と現場のコミュニケーション不足は、採用のミスマッチや早期離職、業務効率の低下など、企業にとってさまざまな損失をもたらします。その原因の多くは、人物像やスキルに関する認識のズレ、採用責任の曖昧さ、関心度やリソース配分の違いなど、日々の業務の中で見えにくい「すれ違い」にあります。

これらの問題を解消するためには、採用プロセスを「人事と現場が共同でつくるもの」として再設計し、定期的なミーティングを通じて認識のすり合わせを行うことが重要です。また、採用管理システムの活用や評価シートの標準化により、選考の可視化と判断の一貫性を高め、採用後の育成や定着につながる流れを構築できます。

採用担当者と現場が互いに歩み寄り、目的と情報を共有し合うことで、採用の精度は確実に高まります。まずは、一つひとつの接点を丁寧に見直すことからはじめましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次