労働基準監督署の役割とは?立ち入り調査(臨検)の流れも解説

目次

労働基準監督署は、36協定や就業規則の届出先であり、企業の人事労務担当者にとって身近な存在です。また、労働基準監督署によって行われる立ち入り調査についても関心が高い方も多いでしょう。

立ち入り調査で法令違反などの問題点が指摘されると、是正勧告や指導が行われ、書類送検や企業名公表など予期せぬ事態に発展する可能性があります。

この記事では、企業として適切に対応するために、この記事では労働基準監督署の役割や立ち入り調査の流れ、対応のポイントなどについて解説します。

労働基準監督署とは

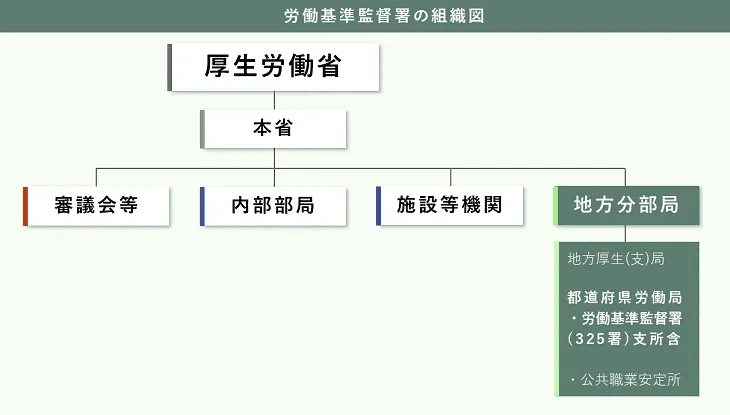

労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、それぞれ管轄地域をもった労働基準監督署が全国に設置されています。労働基準監督署の上部組織として都道府県に1ヶ所ずつ設置されているのが都道府県労働局であり、さらにこれらを統括するのが厚生労働省です。

労働基準監督署の役割

労働基準監督署の主な役割は、労働基準法やその他関連法規の遵守を監督・指導することです。各労働基準監督署には、「監督課(方面)」「安全衛生課」「労災課」「業務課」が組織されています。

具体的な業務内容

| 監督課(方面) | 36協定や就業規則など労働基準法関係の届出受理、相談、指導監督などを行う |

| 安全衛生課 | 機械や設備の設置に関する届出の受理や審査、職場の安全および健康の確保に関する技術的な指導を行う |

| 労災課 | 仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う |

| 業務課 | 会計処理などを行う |

労働基準法の遵守状況の監視

労働基準監督署の監督課(方面)では、事業所が労働時間、賃金、年次有給休暇などの労働基準法及びその他関連法令を守って事業を行っているかを監督し、守られていない場合には必要な指導を行います。

具体的には、労働基準監督官が帳簿や書類のチェック、事業主や担当者への聞き取り調査を行い、法令に違反していないかを確認します。労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)については、後述で詳しく説明します。

労働基準法に違反している企業に対する是正指導

調査の結果、事業所が労働基準法などに違反する行為を行ったことが認められた場合には、是正勧告を受けることになります。是正勧告とは、労働基準法などの違反がある場合に行われる行政指導のことで、具体的には是正勧告書や指導票が交付されます。

労働基準法などに照らして、法違反があれば是正勧告書が交付され、法違反には至らないが、改善が必要な場合には指導票が交付されます。交付された事業所は、指定された期日までに違反の状態を解消し、労働基準監督署に是正報告書を提出しなければなりません。

労働基準監督署の是正勧告は、行政手続法に基づく行政指導のため強制力はないですが、悪質と判断された場合等、司法処分に発展する可能性もあります。そのため、是正勧告を受けた場合には、指導に従って労働条件の改善など是正措置を行う必要があります。

また、調査や監督指導を行う労働基準監督官には、強制的に事業場に立ち入り調査する権限(臨検)と特別司法警察職員としての権限が付与されています。

特別司法警察職員としての権限とは、事業主が度重なる指導に従わない場合や、重大な労働災害の原因が法違反である場合など、重大かつ悪質なケースにおいて、逮捕や送検することができる権限です。

職場の安全衛生の確保

安全衛生については、安全衛生課が主に担当します。安全衛生課では、労働安全衛生法及びその他関連法令に基づいて、労働者の安全と健康を確保するための措置が講じられているかの確認や事業所への指導を行います。

具体的には、機械設備の検査、建設工事等に関する計画届の審査、健康診断の実施状況の確認、労働者のメンタルヘルスケアのための取り組み状況の確認などが挙げられます。

労働者からの相談への対応

労働基準監督署では、労働基準法など法定労働条件に関する相談や、賃金未払い、長時間労働、解雇予告手当を支払わないなど、勤務先が労働基準法などに違反している事実についての相談、行政指導を求める申告を受け付けます。また、労働者からだけではなく企業からの相談にも対応します。

労働基準監督署の相談窓口と利用方法

労働基準監督署は、電話や来署による相談に応じています。労働基準法など所管する法令や法改正に関する照会や質問も可能です。また労働局の総合労働コーナーが設置されている労働基準監督署もあります。

事業所管轄の労働基準監督署の窓口などへは、相談内容等をあらかじめ取りまとめてから訪問するといいでしょう。

労働紛争の解決支援

民事上の個別労働紛争の解決支援制度では、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーにおいて、労働問題に関する情報提供・個別相談の対応、助言・指導制度及びあっせん制度についての説明を行っています。

なお、助言・指導、あっせんの対象となる紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する下記の事項などについての個別労働紛争となります。

- 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更に関する紛争

- いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

- 退職に伴う研修費用の返還、会社所有物の破損に関する紛争

- 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争

- 募集・採用に関する紛争(※助言・指導の対象ですが、あっせんの対象ではありません。)

など

労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)とは

労働基準監督署の監督官が、労働基準法などの違反の有無を調査するために事業場へ立ち入ることを臨検監督といいます。

この調査は、主に労働基準法に基づく行政上の権限で定期的に、あるいは労働者からの申告などを契機に行われます。前述の通り、労働基準監督官には臨検を実施する権限が付与されているため、これを拒否することはできません。

調査では、機械、設備、帳票などを調査し、関係する労働者の労働条件についての確認が行われます。その結果、法違反が確認された場合、事業主などに是正を指導します。

また、事業場への立ち入り調査だけでなく、事業場に出頭要求書などの通知が送付され、労働基準監督署への出頭を求められるケースもあります。この場合、複数の事業場が一度に調査されることがあります。

通知には、調査の日時と場所、調査事項、持参すべき帳票類が記載されており、このようなケースでは、指示に従って労働基準監督署に出頭します。

立ち入り調査(臨検)の目的

労働基準監督署による立ち入り調査は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法令違反の有無を調査し、企業がこれらの法令を遵守しているかを確認し、必要に応じて改善を指導することを目的としています。

立ち入り調査では、労働関係帳簿のチェックや事業主または担当者への聞き取り調査などを通じて、労働関連の法令に違反していないかを確認します。

なお、労働者派遣法については労働局の需給調整事業部が管轄しており、定期的に派遣元企業(派遣会社)や派遣先を訪問しての指導を行っています。

立ち入り調査(臨検)4つの種類

労働基準監督署の立ち入り調査には、定期監督、申告監督、災害時監督、再監督の4種類があり、それぞれ内容や目的が異なります。それぞれの特徴は、以下のとおりです。

定期監督

年度計画などに基づき、管轄の労働基準監督署が任意に調査対象事業場を選択して調査を行います。

隠ぺいや捏造を防ぐため、原則として予告なしで調査に来ますが、事前に調査日程を連絡してから行う場合もあります。調査の多くはこの定期監督に該当し、最も一般的な調査です。

申告監督

在職中の労働者や退職者から、賃金の未払いや解雇予告手当の不払い等について労働基準監督署に申告があったときに、労働基準監督署がその申告内容の真偽を調査するために行うものです。

申告監督では、申告監督であることを明かさず定期監督と同様に行う場合と、労働者からの申告であることを明かして呼び出し状を出す場合があります。

災害時監督

災害時監督は、労働災害によって死者や重症者が出た場合、または複数人が被災したなど、一定規模以上の労働災害が発生した際に、その原因の究明や再発防止を目的として行われる調査です。

再監督

再監督は、既に是正勧告されている企業に対して行われる再調査です。過去に是正勧告を受け、是正報告書を指定期限までに提出しなかった場合や、是正勧告された違反内容が改善されているかを確認するために行われます。

立ち入り調査(臨検)の流れ

労働基準監督署の調査は、原則として予告なしで行われます。これは予告をすると労働環境の実態を確認できなくなる可能性があるためです。

ただし、実際には、調査日時や準備すべき帳票類などを事前に電話やFAXなどで通知してから調査が実施されるケースが多いようです。

また、前述のように、立ち入り調査を行うまではない場合には、出頭要求書などの通知が送付され、労働条件自主点検表や帳票類を労働基準監督署に持参させたうえで調査が行われることもあります。

立ち入り調査では、労働基準監督官が事業所を訪れ、まず自身の身分を明らかにし、調査の趣旨や目的を説明することから始まります。

調査手順や方法については、調査目的に応じて担当監督官が総合的に判断して行うため、特段決まっているわけではありません。ただし、概ね以下のような流れで調査が行われることが一般的です。

- 労働関係帳簿のチェックおよび勤務実態の確認

- 事業主または担当者からの聞き取り

- 事業場内への立ち入り調査および労働者へのヒアリング

- 口頭での改善指示や指導

労働関係帳簿の確認や聞き取りにより、労働条件、賃金、労働時間、安全衛生などについて、詳細に調査されます。

立ち入り調査(臨検)で調査される主な内容

労働基準監督署による調査内容は、調査の種類によって異なりますが、一般的には以下の項目が含まれます。

- 労働条件

- 労働時間

- 賃金

- 年次有給休暇

- 安全衛生管理

- 健康管理

また、調査内容に応じて、一般的に以下の帳票類が労働基準監督署の立ち入り調査の際に求められます。

【労働基準法関連】

- 組織図

- 就業規則(常時10人以上の労働者を使用している事業場)

- 雇用契約書(労働条件通知書)

- 労働者名簿

- 賃金台帳(賃金明細書等)

- 労働時間の記録(タイムカード、出勤簿、シフト表等)

- 時間外・休日労働に関する協定届

- 変形労働時間制協定届

- 年次有給休暇管理簿

など

【安全衛生関連】

- 組織図

- 健康診断個人票

- 健康診断結果報告(常時50人以上労働者を使用している事業場)

- 安全衛生管理体制の選任、設置記録(対象となる事業場)

- 安全委員会・衛生委員会の設置・運営状況のわかる資料(対象となる事業場)

など

労働基準監督官が確認する主な点

上記帳票類のうち、組織図、労働基準法関連の各帳票について、労働基準監督官が調査時に確認する主なポイントは以下のとおりです。

組織図

調査対象の事業所の組織ごとの業務内容と労働者数、正社員か非正規雇用(パート、アルバイト、有期雇用)か派遣労働者かなどを把握するために確認されます。

就業規則(常時10人以上労働者を使用している事業場)

就業規則や賃金規程が適正に届出され、労働者に周知されているか、また実態に即しているかが確認されます。

雇用契約書(労働条件通知書)

労働者を雇い入れた際に交付しているか、またその記載内容に漏れはないかなどが確認されます。

労働者名簿

労働者名簿は、労働者ごとに作成する義務があります。所定の要件を備えた上で、労働者全員分が作成されているかどうか確認されます。

賃金台帳(賃金明細書等)

半年分とか3カ月分など、監督官より指示された期間分の賃金台帳等を用意することになります。賃金台帳に法定の項目が記載されているか、時間外労働等の賃金が適正に支払われているかなどが確認されます。

労働時間の記録(タイムカード、出勤簿、シフト表等)

労働者の労働時間の把握、時間外労働などの労働時間管理が適正に行われているか、時間外労働に対する割増賃金について適正に計算して支払われているかなどが確認されます。

時間外・休日労働に関する協定届

法定時間外労働、法定休日労働をさせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要があります。この届出が適正に行われているか、協定された範囲で時間外労働、休日労働が行われているかなど確認されます。

変形労働時間制協定届

1年単位の変形労働時間制など、変形労働時間制を採用している事業所について、適正に労使協定が締結されているか、労働基準監督署への届出が要件となっているものについて正しく届出されているか、また実態に即した適正な運用がされているかなどが確認されます。

年次有給休暇管理簿

年次有給休暇の管理状況や取得の状況を確認するために、基準日や付与日数、取得日など、年次有給休暇を管理する帳票(年次有給休暇管理簿など)があるかどうかを確認されます。

派遣先に対しても立ち入り調査(臨検)が行われる

労働者派遣では、その労働者が実際に働く場所が、派遣元の管理が及ばない場所であることが多く、そうした労働者を保護するために、実際に就労の指揮命令を行い、働く場所を管理する派遣先企業が使用者としての責任を負うのが適切であると考えられることから、これを法律上の『特例適用』としています。

そのため、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、男女雇用機会均等法などの一部の事項について、派遣先企業が使用者とみなされ、責任を負うことが定められています。

【派遣先企業が責任を負う主な事項(労働基準法関係)】

- 労働時間、休憩、休日

- 公民権行使の保障

- 労働時間及び休日(年少者)

- 深夜業(年少者)

- 危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)

- 産前産後の時間外、休日、深夜業

- 育児時間

- 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

- その他

派遣先企業では、自社が直接雇用する労働者だけでなく、上記の項目などについて、派遣労働者も労働基準監督署の臨検の対象となる可能性があります。

始業時刻や終業時刻、休憩時間などの労働時間の管理、時間外労働、休日労働の管理について、派遣労働者にも適切に対応する必要があります。

特に、36協定の締結、届出、変形労働時間制の定めや協定締結、届出等については、派遣元の責任ではありますが、その管理と運用は派遣先に求められます。派遣元での協定内容等をきちんと把握し、適正に管理することもポイントとなります。

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

立ち入り調査(臨検)に対する企業の準備と対応方法

これまで、労働基準監督署の調査がどのような手順で行われ、どのような帳票類の提出を求められ、どのような点を確認されるのかについて説明してきました。「ここでは、調査を受ける前に企業として準備しておくべきポイントと対応方法について解説します。

【立ち入り調査でよく指摘されるケース】

- 労働基準法で定められた帳票(法定帳簿、協定届)が整備されていない

- 労働時間が正しく管理できていない

- 適正な賃金や残業代の支払いができていない

- 健康診断及び健康診断後の措置が適正に行われていない。

立ち入り調査でよく指摘されるケースへの準備

労働基準法で定められた帳票(法定帳簿、協定届)が整備されていない

- 法定帳簿(労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、賃金台帳、年次有給休暇管理簿)の作成と法定項目の適正な記載

- 36協定や変形労働時間などの労使協定の締結と届出、有効期間の確認、労働者代表の適正な選出

など

労働時間が正しく管理できていない

- 始業時刻、終業時刻、休憩時間等の労働時間の適正な把握、客観的な記録

- 36協定で協定した範囲内での時間外、休日労働の実施及び管理

- 変形労働時間制の正しい運用

など

適正な賃金や残業代の支払いができていない

- 時間外労働時間(月60時間超え含)、深夜労働時間、休日労働時間の管理

- 正しい残業単価の設定や適正な割増率での割増賃金計算

- 最低賃金の確認

- 管理監督者性の再確認(時間外労働等の適用場外としている場合)

など

健康診断及び健康診断後の措置が適正に行われていない

- 雇入れ時健診、定期健診の適正な実施(対象となるパート社員への実施など)

- 実施後の措置(医師等からの意見聴取など)

- 特定業務従事者(深夜業等)の適正な実施

- 健康診断実施報告書の届出(該当の場合)

など

立ち入り調査時の対応として、調査に対して真摯かつ適切に対応することが重要です。労働基準監督官には立ち入り検査を実施する権限が付与されているので、拒否することはできません。

また、各種データや賃金台帳の改ざん、虚偽の証言、帳票類の隠蔽などは、決して行ってはいけないことは言うまでもありません。

是正勧告を受けてしまった場合

調査の結果、是正勧告を受けてしまった場合には、是正期日までに改善し、報告する必要があります。指導・指示内容に従って早急に対応し、是正報告書を提出することに努めましょう。

また、是正勧告書で示された期日にどうしても間に合わない項目などは、悪質とみなされないためにも、放置することなくその旨を担当監督官に相談し、おおよその是正予定日などを決定するなど対応する意思があることを明確に伝えるようにしましょう。

まとめ

労働基準監督署の役割や立ち入り調査(臨検)について解説しました。立ち入り調査は、労働基準法などの法令が適切に守られているかを確認するために実施され、予告なく行われることもあります。確認される資料も多いため、立ち入り調査があっても慌てないよう、日常的に帳票類の整備と適正な労務管理を心がけましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次