事務アウトソーシングを導入すべき理由と注意点

目次

業務の効率化は、現代の企業にとって大きな課題です。労働人口の減少もさることながら、大規模な自然災害の発生やIT技術の急速な進化など、この予測不可能な現代、限られたリソースで運営をしていくためには、外部サービスの活用が大きな力となります。

特に事務業務においては定型的で反復する作業が多いため、この事務作業の部分を外部委託することによって大きなメリットがもたらされます。ここでは事務業務のアウトソーシングについて、押さえておくべきポイントなど、事例を交えて解説します。

事務作業のアウトソーシングについて

アウトソーシングとは

アウトソーシングとは、外部リソースによる業務の遂行を意味します。

企業の業務は、主に利益に直結するコア業務と、それをサポートするノンコア業務に分けられます。企業戦略として、ノンコア業務についてはアウトソーシングを活用し、社内のリソースをコア業務に集中させる企業も少なくありません。

事務作業の特徴

一般的に事務には、アウトソーシングに向いている業務が多いといわれています。これは、事務の業務内容が煩雑で、手間のかかる定型業務が多いためです。こうした業務については、直接的な企業利益に結び付かない半面、企業を運営していくうえで必要不可欠です。

委託できる業務内容

アウトソーシングには反復作業の多いノンコア業務が適しているといわれています。委託可能な事務の業務内容としては、具体的に以下のようなものがあります。

- 入力作業

- 書類作成

- 書類整理・管理(ファイリング)

- 伝票処理・整理

- 郵便物の仕分け・発送

- 支払い・請求関連

- 経費精算

- 受発注

実際に、企業がアウトソーシングを利用する際は、「労働力の確保」「繁忙期への対応」「社員のコア業務への集中」といった目的で先述した業務をアウトソースすることが多いようです。

事務アウトソーシングを利用するメリット・デメリット

事務業務をアウトソーシングするメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

コスト削減・適正化

社員採用にかかるコスト、教育コスト、さらに派遣やアルバイトの管理コストを抑えることができます。

ニーズに合わせての過不足ない処理

人材管理の必要がなく、繁忙期・閑散期に合わせたサービス利用が可能です。

業務の整理・効率化

委託する時点で業務の整理や見直しを行う必要があるため、不要な業務の廃止やより効率的なフローの再構築など、生産性が上がることも期待できます。

専門スキル

外部の専門性の高いスキルをすぐに活用できるため、人材教育にかかる時間を必要としません。これにより、業務遂行の迅速化が図れるようになります。

コア業務への人員再配置

ノンコア業務をアウトソーサーに任せることで、社内の人材リソースを効率的、効果的に活用できるようになります。

デメリット

セキュリティー強化の必要性

外部へ依頼するセキュリティーリスクを考慮して、物理的に制限したり、契約で制限したりするケースがあります。業務調査の段階で情報の機密具合についてはリスク分析をし、データ処理の内容によっては匿名化やデータ提供の段階付けによる制限を設けるといった必要な対策をとります。

社内にノウハウの蓄積ができない

委託する業務について、社内にノウハウが蓄積されないことで将来的な弊害が生じる場合も考えられます。

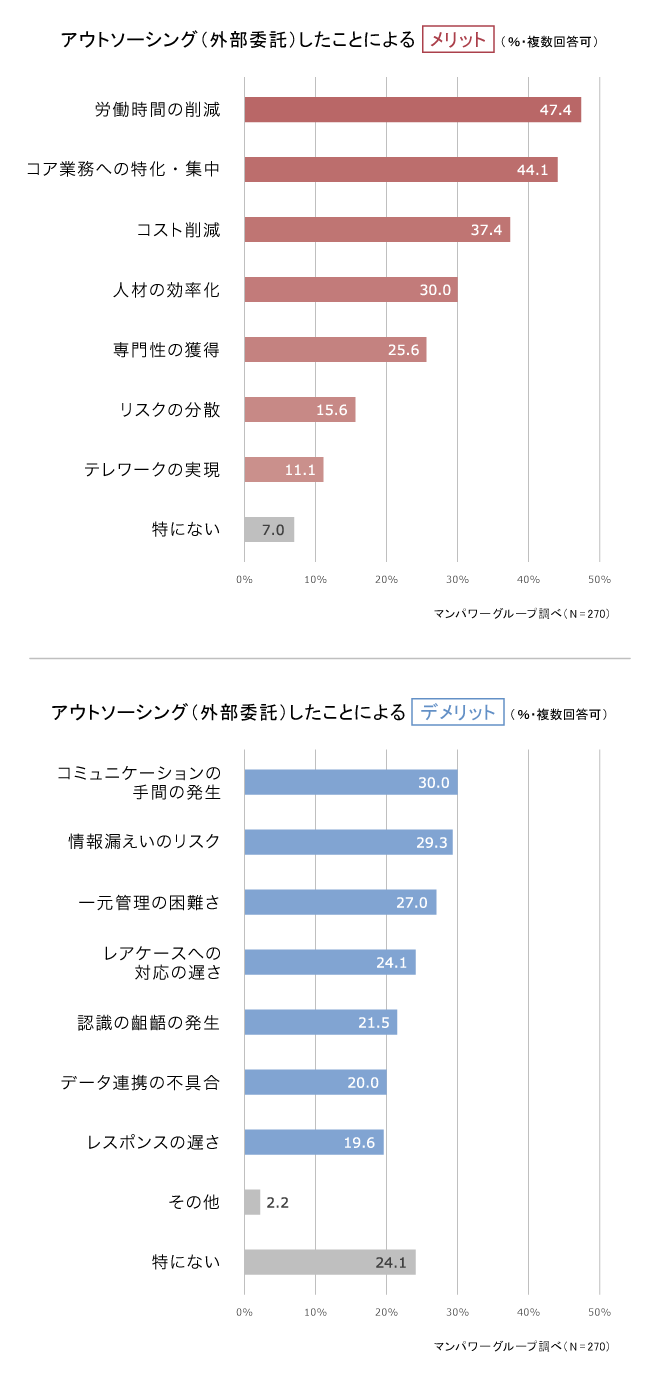

マンパワーグループが2022年1月に企業の人事担当者を担当に実施した調査では、約7割の人事担当者が採用や人事に関わる業務において、アウトソーシングサービスを活用していると回答してます。

実際にアウトソーシングを利用している人事担当者にメリットを聞いてみたところ、「労働時間の削減」が最も多く、全体の5割弱を占めていました。続く「コア業務への特化・集中」、「コスト削減」も全体の4割前後と多く、多くの人事担当者がアウトソーシング活用のメリットを感じているようです。

事務が抱える業務の問題例とアウトソーシングを用いた解決

現代の企業でよく見られる事務業務の問題と、アウトソーシングを用いた解決について解説します。

人手不足によるミスの発生

少子高齢化を背景に、日本全体で労働力不足が深刻化しています。特に中小企業ではその傾向が高く、2013年以降は、すべての業種において人手不足感を訴える企業の増加が見られました。単純に人手が足りていない企業では、事務処理が追い付かずに山積しがちです。こうした状況ではミスが発生しやすく、やがて大きな問題へとつながりかねません。

この問題は、ノンコア業務をアウトソーシングし、社内リソースをコア業務に集中させることによって解決できます。外部の専門性の高いスキルでノンコア業務が遂行されるため、業務品質の向上が期待でき、さらには社員がコア業務に集中できるようになるので、一人ひとりの負担が少なくなり、余裕を持って業務の遂行が可能になります。

季節による業務量の変動で、人材の固定が難しい

業務量が季節によって大きく変動する場合、一定数の人材を事務業務に固定しにくいという悩みもあります。業務量が増えた場合に人員が不足しているとビジネスチャンスを逃しかねませんし、業務に対して人員が多い場合、費用対効果が悪化します。

アウトソーシングであれば、必要な期間に必要なリソースを調達することが可能なため、企業の繁忙期や閑散期にかかわらず、人材不足に陥ったり余剰人員を抱えたりすることなく安定した生産性が発揮できます。

作業レベルに差がある

事務関連の業務では数字の突き合わせや細部の確認、決められた書式での管理など、緻密な作業が求められます。作業レベルによっては、より多くの人員を必要とするものの、想定通りに業務が進まず、コストがかさむ事態も起こり得ます。

各業務をアウトソーサーが持っている専門スキルやノウハウを用いて遂行することによって、業務遂行の迅速化と品質の向上につながります。

事務アウトソーシングを導入する際の注意点

事務業務をアウトソーシングする際に留意したいポイントとして、以下の点が挙げられます。

外注費がかかる

管理工数がアウトソーサー側に移行される分派遣よりも費用があがる場合もあります。費用対効果のバランスを、十分に検討する必要があります。

委託する業務の切り分け

自社の細部にわたる指示命令が不要な業務であること、基本的なパターンに沿って実施可能な定型的作業であることが委託する業務の切り分けの基準となります。慣例的に漫然と行われ続けていた業務内容を体系的に整理し、合理的な視点からの見直しが求められます。

ノウハウが蓄積しない分野の将来性を検討

アウトソーシングは業務効率化の有効手段ですが、社員が携わらない部分のノウハウは社内に残りません。ノウハウが蓄積しない分野については、将来的にも外注し続けるのか、といった長期的な検討も必要です。

セキュリティー体制のチェック

顧客や個人情報に関わるデータの取り扱いについてのルールを社内で十分に検討し、リスク回避を図ります。そのためにも、信頼性の高いアウトソーシング先を選ぶことを重視しなければなりません。

データの取り扱いに関するフローをきちんと定義して適切に処理されているかをチェックする仕組みがあるか、また第三者に再委託する際も、同じルールをきちんと適用させることができているのかといった点について事前に確認し、アウトソーシング事業者を選ぶ条件に加えることが大切です。

事務業務アウトソーシングの導入事例

委託できる業務内容の項でも触れましたが、実際のアウトソーシングは事務局運営や申込受付、受発注・出荷処理、人事事務(採用代行、労務管理等)、総務事務、経理事務(経費精算、伝票入力)など多岐にわたります。企業の事務業務におけるアウトソーシング導入事例をご紹介していきましょう。

日系メーカー

こちらの企業では間接材の支払いに関する業務が月初・月中・月末で大きく変動することが悩みでしたが、オフサイトセンターを活用することにより、業務の繁閑に合わせた人材配置が可能となりました。購買申請確認や請求書入力についての作業経験者も多く、業務品質の早期向上にも貢献しています。

外資メーカー

これまで各部署に派遣スタッフを管理要員として配置していましたが、多数の外部スタッフ雇用によるコストを削減するため、業務体制の見直しを行って間接業務を統一化するセンターを設立しました。部門に分散していた管理業務をアウトソーシングに集約することで効率化が実現し、年間コスト1,000万円軽減に成功。同時に、ひっ迫していたオフィススペース問題の解決にも貢献しています。

導入に先駆けて十分な検討と準備を

事務業務はアウトソーシングしやすい業務が多く、人員の再配置や社員がコア業務へ注力できるといったことに効果を発揮します。品質を保ちつつ、コストやフローを適切にすることで生産性があがり、それが企業としての推進力の増強にもつながります。

一方で、アウトソーシングに適した業務であるかどうかは、慎重な判断が必要です。得たい効果を明確にし、どの業務を依頼すればその効果が得られるかを十分に検討してください。アウトソーサーに相談してみるのもひとつの手です。事業運営を円滑に進めていけるよう、活用方法をしっかりと考える必要があります。

目次

目次