アウトソーシングとは?メリットを引き出す導入ステップを解説

目次

アウトソーシングとは?

アウトソーシング(業務委託)とは、社内業務の一部または全部を、外部の専門企業や社外人材に委託して実行することをいいます。

アウトソーシング導入の背景

- コア業務に集中するためのノンコア業務切り出し

- キャンペーン窓口など、期間限定プロジェクトの対応

- IT開発や採用業務など、社内にない専門スキルを補完

アウトソーシングが活用されている業務例

アウトソーシングは、さまざまな業務で活用されています。

バックオフィス業務

受発注、経理、データ入力、アドミニストレーション業務(管理事務およびサポート業務)、入出庫管理、在庫管理 など

コールセンター・カスタマーサポート

コールセンター、ITヘルプデスク、カスタマーサポート など

受付

オフィスビルでの受付業務、会議室の予約等の管理、来客者への対応 など

採用・人事関連

採用管理事務、面接代行、内定者フォロー/定着支援、社内研修代行 など

営業

新規開拓営業。ルート営業、インサイドセールス(内勤型営業) など

マーケティング

リスティング広告等の運用、メディア運営(サイト管理やコラム記事作成など)、サイト運用 など

商品の製造(OEM)

アパレル製品の製造、精密機器等の製造、食品関連の製造 など

アウトソーシングの種類

アウトソーシングは、委託する業務の内容などによりいくつかの種類に分類されます。

BPO(Business Process Outsourcing)

社内業務の一部または全部を外部の専門会社に一括で委託するものです。

総務や経理などのノンコア業務とされるものや、自社にノウハウがない業務が対象となり、それぞれの専門領域を持った事業者に業務を委託します。

また、広義のBPOのなかでも、よくアウトソーシングされる分野については、さらに細分化された呼称で呼ばれることもあります。

|

ITO |

広義のBPOのうち、IT(情報技術)に関する業務のアウトソーシング。システムの企画、開発、導入、サーバーやネットワークの運用管理、ヘルプデスクなど |

|

RPO |

広義のBPOのうち、採用にまつわる業務のアウトソーシング。ナビサイト操作や説明会運営、面接などの代行のほか、採用計画立案に関するコンサルティングなどが含まれることも |

|

FOS |

製造業における、工場内業務・製造業務のアウトソーシング |

KPO(Knowledge Process Outsourcing)

情報の分析を中心とした知的業務処理を、社外に委託することをいいます。欧米企業を中心に広がっている形態で、さまざまなデータの収集や調査、分析から、その会社の経営判断にかかわる高度な戦略立案や提言を行います。

オフショアアウトソーシング(Offshore Outsourcing)

業務を海外など距離的に離れた地域に委託する手法です。特にIT関連のシステム開発などでよく行われ、人件費が日本より安い国で業務を行うことによるコストダウンを主な目的とします。

ニアショアアウトソーシング(Nearshore Outsourcing)

海外ではなく、国内の地方など比較的近い地域に委託する手法。コストを抑えつつ、言語や時差の課題を軽減できる点がメリットです。

アウトソーシングと人材派遣の違いとは

アウトソーシング

依頼企業は業務そのものを外部に委託します。遂行責任は委託先にあり、依頼企業は指揮命令できません。

人材派遣

依頼企業は派遣会社に人材を派遣してもらいます。派遣された人材への指揮命令は依頼企業が行います。

アウトソーシングと人材派遣の違いについては、「アウトソーシングと人材派遣の違い│それぞれに適した活用シーンを知る」で、さらに詳しく解説しています。

アウトソーシングのメリット

企業がアウトソーシングをする理由は、主に「業務品質と効率の向上」「コスト削減」「人員リソースの最適化」の3点に分類できます。

近年、コストダウンや投資リスクの軽減だけでなく、外部の専門性を活用した経営基盤強化を行う戦略的なアウトソーシングが広がっています。

業務品質と効率の向上

コア業務への集中

社内工数を減らし、コア業務(売り上げ・利益を直接生み出す業務や戦略立案など)に専念できます。

結果として、競争優位の源泉であるコアコンピタンス(他社に真似できない独自の優れた能力)の強化につながります。

専門知識・技術の活用

アウトソーサー(アウトソーシングを受託する企業)は、プロジェクト運営や人員管理のノウハウを持っており、大量の作業を効率的に進める体制構築や、スケジュール管理・品質管理など、社内で一から仕組みを作るよりも効率的に進められます。

経験に基づく高度な知識から、法改正をはじめとするコンプライアンス対応など、専門性の高い領域にも対応できるアウトソーサーもあり、リスクを抑えながら高品質な運営が可能になります。

コスト削減

固定費の変動費化

社員の給与は雇用契約に基づき毎月発生するため、業務量に応じて減らすことはできない固定費としての性質を持っています。一方、アウトソーシングでは、業務量や予算の変動を加味した委託費で、必要な期間だけの契約が可能であり、コストを柔軟に変動費化できます。

投資のリスク抑制

アウトソーシングは、新たな設備の導入を必要としないため、設備導入に伴う初期投資や設備の老朽化リスク(メンテナンスなどにまつわるプロセスやコスト)の抑制が可能です。

人員リソースの最適化

業務の管理工数低減

委託化による業務フローの見直しなどで、業務を単純化できることがあります。これにより、管理負担が軽減されます。

人材不足の解消

若年労働人口の減少による人材不足に対応するため、アウトソーシングを戦略的に活用する企業も増えています。

企業担当者が考えるアウトソーシングのメリットについては、「柔軟な組織づくりをサポートするアウトソーシングとは」で、アンケート調査の結果を用いて詳しく分析しています。

アウトソーシングのデメリット

アウトソーシングは効率化や工数削減に有効ですが、以下の懸念点があります。事前の設計と運用次第で、こうした課題はカバーできます。

- 適正コストの判断が難しい

- ノウハウや状況のブラックボックス化

- セキュリティリスク

適性コストの判断が難しい

委託費が人件費削減分より少なくても、必ずしも効果的とは限りません。品質やセキュリティを担保するために必要な費用も含め、総合的に判断する必要があります。

対策

- 内製シミュレーションは人件費だけでなく関連コストも含める

例:設備維持費、教育コスト、管理工数など - 見積もり取得時は「ミニマム対応」だけでなく、品質・セキュリティを担保した運用バージョンも比較

コストだけでなく、リスク低減や品質維持の観点で総合評価する

ノウハウや状況のブラックボックス化

社内担当者不在のためノウハウが失われる、アウトソースの背景や目的を把握していた関係者が次第にいなくなったなどの理由で、対象業務がブラックボックス化する恐れがあります。

再内製化やベンダー変更も困難になるため、状況把握の手段の確保が必要です。

対策

- 手順書や仕様書を整備し、業務を可視化

- 定例報告会で状況把握

- 委託前に業務プロセスを確立し、管理方法を双方で確認

セキュリティに関するリスク

アウトソーシングでは、個人情報や会計情報、新製品情報などの機密データを外部に預ける必要があります。機密情報が漏洩した場合、基本的には発注元企業が責任を問われます。信頼できるベンダー選定が重要です。

対策

- 委託先のセキュリティ体制を事前確認

- ISO認証やプライバシーマークの有無

- 他社実績や監査報告書の提示

- 情報管理ルールの策定と徹底

- アクセス権限の最小化

- ログ管理・持ち出し制限

- サービスレベルについての合意書(SLA:Service Level Agreement)の締結

- 品質・セキュリティ水準を数値化

- 測定方法や報告頻度を明記

アウトソーシングに向いている業務と向いていない業務

かつてアウトソーシングといえば、システム開発やIT関連の外部委託が中心でした。しかし現在では、人事・総務・経理・事務など、幅広い業務で活用されています。

アウトソーシングに向いている業務

最も適しているのは「定型かつ業務量が多い業務」です。コスト削減や人員の最適化が期待できます。

事務

事務業務は、作業量が多く人員不足になりやすい分野です。アウトソーシングにより、業務停滞を防ぎ、コア業務への集中が可能になります。

- 受付業務(来客対応、電話応対)

- 受発注業務(注文処理、納期管理)

- 事務処理センター(大量データ入力、書類整理)

主なメリット:人員不足時の即戦力確保、処理スピード向上、固定費削減

総務

- メールルーム(郵便物仕分け、配送管理)

- 文書管理(契約書、社内文書の保管・管理)

- ファシリティ管理、防災関連

- 庶務(備品・名刺・車両管理、慶弔対応)

主なメリット:広範な業務を一括委託することによるコスト削減と効率化

人事・採用

マンパワーグループが2022年4月に実施した「人事・採用業務におけるアウトソーシング活用の状況」に関する調査では、以下の順で多く利用されています。

- ストレスチェック

- 給与・賞与計算

- 社会保険手続き

- 社員教育・研修

- 採用

主なメリット:法改正対応のリスク低減、専門知識の活用、採用業務のスピード化

経理

- 記帳業務

- 年末調整

- 売掛金・買掛金管理

- 経費精算

主なメリット:ノンコア業務を外部化し、戦略的な財務分析に集中可能

関連記事

詳しくは「経理業務のアウトソーシングでバックオフィスの在り方が大きく変わる!」もご覧ください。

IT関連

IT業務はニーズが高く、専門人材の確保が難しい分野です。アウトソーシングにより、採用・育成コストを削減できます。

- システム企画・開発(業務効率化を目的とした設計)

- 運用保守(インフラ維持、アプリ更新、機器リプレース)

- セキュリティ対応(サイバー攻撃対策、障害対応)

主なメリット:24時間対応体制の構築、専門知識の即時活用

シェアードサービス

事務・総務・人事・経理などの間接部門を集約し、共通業務を効率化する手法です。アウトソーシングと組み合わせることで、さらにコスト削減と業務標準化が進みます。

- 給与計算や経理処理の集中管理

- 契約書・文書管理の一元化

- 購買・調達業務の統合

主なメリット:重複業務の排除、システム統合による効率化、ガバナンス強化。

関連記事

詳細は、「シェアードサービスとは?BPOとの違いや導入メリット・注意点を解説」で解説しています。

アウトソーシングに向いていない業務

判断の軸は「定型性」と「業務量」です。アウトソーサーの中には、業務の洗い出しや可視化、改善プランの提案なども含めて実施可能な事業者もあるので、相談してみるのもひとつの方法です。

不向きなケース

- 非定型かつ業務量が少ない業務

- 頻繁な判断や指示が必要な業務

検討の余地があるケース

- 定型+業務量少:標準化や自動化で効率化可能

- 非定型+業務量多:プロセス見直しで改善余地あり

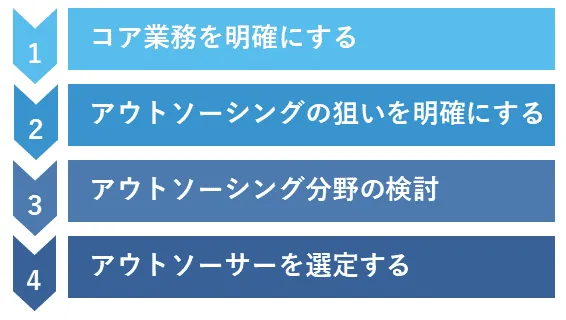

アウトソーシングの導入ステップ

業務をアウトソーシングするか、それともインソース(内製化)で行うかを考える上で、主要な視点としては以下の項目があります。

|

項目 |

社内製化(インソース)を |

アウトソーシングを |

|

独自性・ |

自社独自の専門性が高い |

一般的な業務や独自性が低い |

|

業務の量 |

コア業務、会社の根幹をなす業務 |

ノンコア業務、定型で大量の業務 |

|

長期的 |

長期的見通しが立ち、事業にかかわる業務 |

期間限定や長期的見通しが難しい業務 |

|

コスト |

給与や人材育成、設備投資などの総合的なコストが適切に管理可能 |

目の前のコスト削減だけでなく、総合的なコストを考慮する場合 |

|

コスト増加 |

人件費や設備費などの増加 |

委託費用の増加 |

アウトソーサーの選定に向けた流れを解説します。

1. コア業務を明確にする

コア業務とは、より自社の売上や利益に直結する業務のことです。

コア業務は企業により異なりますが、顧客と折衝する営業機能や商品開発、広告・販売促進機能などが例として挙げられます。アウトソーシングを検討する前に、あらためて一度コア業務を明確にしておくことをおすすめします。

アウトソーシングのメリットのひとつに、周辺業務を委託することで自分たちが強みとするコア業務に集中できる点がありますが、コア業務を具体的にすることで、委託する業務の候補があがり、またアウトソーシング後に人員などの資源をどう再配置すればいいか見えてきます。

関連記事

業務設計・業務効率化の第一歩は、業務の可視化にあります。

どの業務が切り出せるかを考えるにあたっては、一度"業務の棚卸し"を行ってみるのもいいでしょう。

"業務の棚卸し"のハウツーについては「業務の可視化・棚卸しから見えてくる「働き方改革」」で詳しく解説しています。

2. アウトソーシングの狙いを明確にする

アウトソーシングを計画していく際は、はじめにアウトソーシング化する目的を明確にする必要があります。そのためには、担当者が日々感じている問題、部門や会社全体としてみたときに課題と感じることなど、現状課題を言語化し一覧化することが大切です。

明確化された課題を解決することで得たいのは、コストの適正化なのか、従業員をコア業務へ集中することなのか、会社が柔軟に変化できるための組織のスリム化なのかなど、アウトソーシングすることで得たいと考える効果を明確にします。目的が明確になった時点で、アウトソーシングしたいと考える業務を数値化・可視化し、外部リソースを使うことで効果が得られるかを検証します。

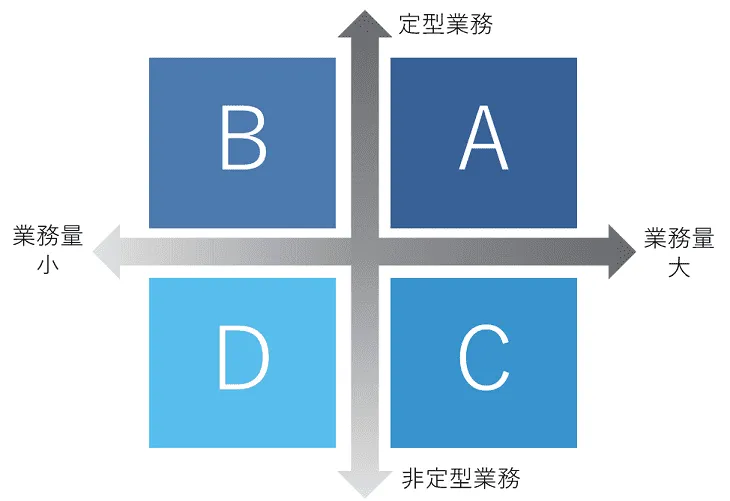

3. アウトソーシング分野の検討

アウトソーシングする分野を検討するには、業務マッピングを用いて業務の特徴を可視化すると検討しやすくなります。

まず、縦軸を定型or非定型、横軸を業務量の大or小として4つのゾーンを用意します。そして、自社の業務を洗いだしてリスト化し、定型業務と非定型業務に分けます。同時にどの程度の工数がかかるかを算出し、業務マッピングに分類していきましょう。

マッピングができたら次にゾーンごとにアウトソーシングで得たい効果を定数評価します。

評価項目の例としては、効率化、標準化、コア業務への集中、コスト削減などがあります。

ゾーンAでは、効率化5点、標準化5点、コア業務への集中5点、コスト削減5点で総合評価20点、ゾーンBでは効率化5点、標準化5点、コア業務への集中3点、コスト削減3点で総合評価16点というようにゾーンごとに評価点数を設定します。評価を定数化することで、どのゾーンのどの業務をアウトソーシングすれば効果が高いかが一目で把握できます。

| ゾーン | 総合的評価 | 効率化 | 標準化 | コア業務への集中 | コスト削減 |

| A | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| B | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |

| C | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| D | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |

「業務が定型か非定型か」「業務量の大小」の2つの軸から分類した各ゾーンの詳細も把握しておくことが重要です。

このようにマッピングして評価を定数化することで、経験や勘に頼らずにアウトソーシング分野を検討することができます。

4. アウトソーサーを選定する

アウトソーシングの委託先をアウトソーサーといいます。アウトソーシングの成否は、アウトソーサーの力によるところが大きいので重要なステップです。

評価のポイントは、アウトソーシングした業務に対応できることを前提とし、実績は十分にあるか、どのようなプロセスで業務を実行してもらえるのか、誰が実行するのか、管理体制はできているか、報告の形態・頻度はどうなっているかなどがあります。

委託費用は安いに越したことはありませんが、費用面だけでアウトソーサーを決めてしまうと、アウトソーシングの本来の狙いを達成できず、かえって費用がかさんでしまったケースもありますので注意しましょう。また、近年特に重要となっている情報セキュリティー体制についてもチェックしておきましょう。

アウトソーシングの活用成功事例

アウトソーシングをうまく経営に取り入れることで、仮に規模が小さくても事業基盤を強化することができます。ここでは、いくつかの活用例を紹介します。

【活用例1】人事・採用業務(保険サービス業)

課題

社歴の中ではじめての新卒採用を行うこととしたが、現状では新卒採用の経験を持つ人材が社内におらず、新卒採用の企画や手法、具体的な進め方などのノウハウが一切ないため、自社単独では新卒採用の実施が難しい状況であった。

アウトソーシングの内容

非常駐(オフサイト)の形態で、以下の採用実務を委託。

- 新卒採用プロセスの構築とスケジュール概要策定

- 人材要件の設定と募集戦略の提案

- 説明会コンテンツの策定と実施時の進行支援

- 面接官指導

- 活動状況の検証と活動詳細の見直し

導入効果

採用プロジェクトのスムーズな立ち上げができ、予定採用数も充足できた。社内で採用ノウハウを得ることができ、次年度以降の自社単独活動が可能になった。

【活用例2】事務業務(外資系メーカー)

課題

各部署に専属のアドミニストレーション担当者が配置され、その多くを派遣社員が担当していたが、ビジネスが拡大しているにもかかわらず、グローバル方針により外部リソース(契約社員、派遣社員)の削減をする必要があった。社員増加に伴ってオフィススペースも逼迫していた。

アウトソーシングの内容

- 間接業務の運用統一のための事務集中センターの設立

- オンサイト(常駐)とオフサイトの組み合わせ運営による効率化

導入効果

各部門に共通する業務の標準化が行われたことで業務効率化が実現された。一部業務をオフサイトセンターへ移行したことで、オフィススペースの問題を解決した。

その後も、業務から例外事項をできるだけ排除することで他部門の同一業務と集約したり、オフサイトへ移行可能なサービスを拡張したりと、引き続き効率化を進めている。

アウトソーシングの戦略的な活用が企業価値を高める

アウトソーシング市場は年々拡大しており、企業のアウトソーシングに対するニーズが堅調に推移することが見込まれています。

経営環境が目まぐるしく変わる昨今、企業が製品やサービスの向上を図るには、自社資源だけでは限界があります。アウトソーシングを上手に活用すれば、自社の資源だけでは困難だった業務品質の向上、業務効率化を早期に実現できます。また、企業戦略において、アウトソーシングは単なるコスト削減の手段ではなく、企業間提携と同様に優先度の高い選択肢の一つとなるでしょう。

まずは、アウトソーシングを検討すること自体が、企業戦略や自社の業務プロセスを見直すきっかけになります。アウトソーシングは、前提として「コア業務とノンコア業務が何であるのか」を社内で仕分けることが必要になり、コア業務をあらためて定義することは、すなわち他社との差別化が明確化されることであり、自社の戦略構築の手掛かりともなり得るものです。

アウトソーシングを戦略的に活用していくことは企業規模の大小にかかわらず、企業価値を高める効果的な手段といえるでしょう。

目次

目次