【IT人材の課題】育成不足が引き起こす5つのリスクとは

目次

ビジネスの競争力を保つため、そして新しいイノベーションを生み出すため、多くの企業がIT人材の確保と育成を重要な課題として捉えています。

しかし、IT人材の獲得競争は今後も続くと予想されており、企業の持続的な競争力を保つための鍵は「育成」にあると言えるでしょう。

IT人材の育成が後手に回ると、企業は競争力の低下や、高い離職率といった多くのリスクに直面します。特に、デジタル化が競争力のポイントとなる現代において、育成が進まない状況は、事業の停滞や業績の悪化を招く危険性も。

この記事では、上記の課題やIT人材の育成に取り組む上での失敗しないポイントを解説していきます。

IT人材の採用難は続く。「育成」が重要

IT人材の採用難は、労働人口不足や若年層の獲得が深刻になる前から続いている問題です。

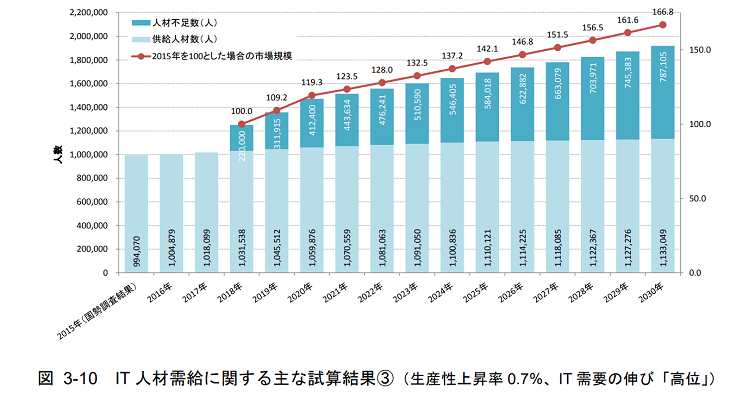

2019年に経済産業省が公開した「IT需給の試算結果」によれば、2030年のIT人材の不足は16万~79万人に達すると見込まれています。

以下は、ITの需要が最も増加するシナリオに基づいたIT人材の不足予測グラフです。IT人材の数はほぼ変わらない中で、需要は急速に増加していることがわかります。

IT人材の育成ができないことでおきる5つの問題

IT人材の不足が長期的に続いた場合、以下のような問題が生じてきます。

- 競争力の低下による業績悪化

- セキュリティリスクの高まり

- キャリアへの不安から社員が離職

- 早期退職が増加

- 「ぶら下がり社員」を生んでしまう恐れ

それぞれ詳しく解説します。

競争力の低下による業績悪化

DXが注目される今、IT人材の能力は単なる「スキルの一つ」としてではなく、企業の核心的な競争力として捉えられています。新技術の導入とその活用によって、企業の市場での立ち位置が大きく左右されるのが理由のひとつです。

具体例

- クラウドへの移行が遅れ、業務の効率が低下し、収益機会の逸失やコスト増加などのリスクが生じる

- 人工知能やビッグデータ解析への取り組み不足により、市場ニーズをより的確に知ることができない

- 消費者の行動変化に対応するための新商品やサービスの開発が遅れる

IT人材の育成は単なる人事戦略の一部ではなく、企業全体の成長戦略としても捉えることができます。

セキュリティリスクの高まり

多くの企業は、顧客情報、取引履歴、業務戦略など、数多くの貴重な情報をデジタル形式で管理・保存しています。「情報」の価値が高まる中で、スパムなどのセキュリティ問題も多発している状況です。

IT人材の育成が滞ってしまうと、最新のリスクに関する情報が取得できず、セキュリティ対策が遅れてしまう、取り入れられないといった事態を引き起こしてしまうことがあります。

情報漏洩やマルウェア攻撃などは、企業に大きな経済的損失を与えるだけではなく、企業のブランドや顧客信頼を失う要因にもなるため、十分な人員を配置しておく必要があるのです。

キャリアへの不安から社員が離職

IT技術は目まぐるしく変わり、エンジニアとしてキャリアを積みたいと思う場合、知識や技術のアップデートを常に図っていく必要がでてきます。

しかし日常の業務に追われ、目の前の仕事をこなすだけになっている場合、意欲的な社員は、自身のスキルが時代の要求に見合っていないと感じ、自分の将来に対する不安を抱き始めます。

この結果、自分のキャリアや成長を真剣に考え、新しい環境やチャンスを求めて退職を検討するケースが増えてくるのです。

早期退職の増加

採用難を乗り越えて、IT人材を獲得したとしても、十分な育成や研修を提供ができていない場合、入社前の期待と実際の業務のギャップが急速に広がってしまいます。

これが新入社員のモチベーション低下や会社への不信感を引き起こし、最悪の場合、早期退職となってしまいます。

企業としても、人材不足に陥ることに加え採用工数やコストなど大きな損失を被ることになります。

「ぶら下がり社員」を生んでしまう恐れ

「ぶら下がり社員」とは、仕事に対する意欲が低く、指示待ちの姿勢となりパフォーマンスを発揮できない社員を指します。育成を行ってこなかった結果、成長意欲を失い、新しいツールや技術の習得にあまり興味がなく、だんだんと組織に貢献することが困難なってきます。

「ぶら下がり社員」が増加すると、意欲的な社員との間にギャップが生じ、職場内に摩擦や不満が起きることも。これがチームのコミュニケーションや協力を阻害し、企業全体の業績や生産性に悪影響を与える可能性が考えられます。

IT人材の育成が進まない理由

多くの企業がIT人材の獲得に苦慮しており、育成の必要性も感じています。しかし、なかなか進まないケースが多いことも事実です。その主な原因を3つあげてみます。

予算が十分にない

研修や教育に必要な予算が確保されない場合、適切な研修プログラムの導入や専門家の招聘が難しくなります。この原因としては、経営層や管理職などの研修の必要性に対する理解不足などがあげられます。

現場に研修を受ける余力がない

ITエンジニアの採用が遅々として進まない場合、欠員の状態で業務を回すことになります。既存社員の負荷が増大し、新しい技術の学習や習得する時間が取れない、部下や後輩の育成に手が回らないといった状況に陥ります。

組織文化の問題

継続的な学習や成長を奨励しない文化は、社員の学びたいという意欲を削ぎやすく、キャリアアップを真剣に考える社員は離職を考えるようになってしまいます。

また、組織が目の前の成果を追求するあまり、長期的な人材育成の重要性が見過ごされることがあります。

学びと挑戦を価値として位置づけ、それを支援する文化の醸成が求められます。

教育できる人材の不足

長期的に育成を行ってこなかった結果、基本的な知識やこれから必須となる知識を含め、体系的に教育ができる社員が不足しているケースもあります。その結果、育成ができないという悪循環が起きるのです。

失敗しないIT人材育成のポイント5つ

IT人材育成を実施するにあたり、気を付けておきたいポイントを5つご紹介します。

- 教育する時間の確保と体制を整える

- 全員一律の研修にしない

- キャリアパスも整備する

- マインドセットの教育も実施

- スキルマップを作成する

- 評価に反映させる

それぞれ解説します。

教育する時間の確保と体制を整える

日々の業務に追われてしまうと、研修や教育がどうしても後回しになりがちです。しかし、研修や学習は時間がかかります。単発で終わらせずに、学んだことを業務に活かすためには継続的に教育を行う必要があります。

社員が十分な時間を確保できる仕組みづくりをしっかり考えて研修プログラムを導入しましょう。

一例

- 研修の受講を必須として周知する

- eラーニングの導入

- 学習状況を成果指標にいれる

自主学習は、学習が形骸化してしまう、全く進んでいないという状況を回避する施策を同時に盛り込むことがポイントです。

育成ができるまでは、人材派遣の活用も視野に

人材不足を補うために、人材派遣などの外部人材を一時的に活用することも有効です。教育のための工数確保を図るために、従業員が行っている業務を即戦力となる派遣社員に担当してもらうなど、業務負荷軽減に特に効果を発揮します。

マンパワーグループは、IT人材不足を解消するために、エンジニアを目指す若年層に基礎学習を提供し派遣する取り組みを行っています。技術と経験は足りないものの、意欲と伸びしろがある人材です。

ご興味のある方は、こちらよりお問い合わせください。

全員一律の研修にしない

IT関連研修だからと、全てのIT関係の社員に受講させるのが得策とは限りません。必要とするスキルや知識はそれぞれ異なります。

もちろん、完全な個別対応は難しいですが、対象者をセグメント化して、それぞれのニーズに応じた研修を導入することで、より効果的な育成が期待できます。

キャリアパスも整備する

ただ研修するのではなく、学んだことを活かせるような長期的なスキルアップの道筋を示すことで、モチベーションの維持に繋がります。

また、キャリアパスがしっかりあり、それをサポートする研修があること自体が、採用活動時のアピールポイントともなり得ます。

キャリアパスについては、「キャリアパスとは?制度の仕組みとメリット・デメリット、導入事例を解説」で詳しく解説しています。

マインドセットの教育も実施

IT人材に求められるスキルは、IT関連の知識だけではなく、円滑に仕事を進める上で必要な柔軟性や問題解決能力、コミュニケーション力などのマインドセットも大切です。

社内だけの研修ではなく、社外講師の招へいや外部の公開型研修への参加など、第三者視点で学べる機会を提供するのも効果的です。

スキルマップを作成する

スキルマップとは、個人や組織内のメンバーが持つスキルや能力を視覚的にマッピング(地図化)することを指します。従業員の現在のスキルや今後習得すべきスキルを明確にすることで、効果的な研修プログラムの実施が可能となります。

また社員自身も自分のスキルが可視化されることで、「この技術を習得したい」といったように意欲を高めることも期待できます。

評価制度と連動させる

評価と教育は連動させることで良い循環が生まれます。スキルを身に着けても活かすことができない、評価されないと感じてしまうと意欲を失ってしまいます。

また、会社が評価することと社員が必要と考えるスキルに齟齬がでないようにしておく必要もあります。

透明性と公正性の確保

評価制度の透明性と公正性は、社員の信頼感と組織へのコミットメントを高めます。評価基準が明確で、公正な方法で適用されることが重要です。

継続的なフィードバックとコミュニケーション

評価を通し継続的なフィードバックの機会として活用することが重要です。

身に着けてほしいこと、どのようなアウトプットを期待しているのか、コミュニケーションを取ることで、社員は必要に応じて調整を行うことができます。

組織の目標との連携

評価制度は組織全体の目標と密接に連携しているべきです。社員個人の目標が組織の大きな目標に貢献するように設定されることが望ましいです。

これに教育を連動させることで、よい循環が生まれます。

IT人材に必要なスキルの代表例

DX・デジタル化を推進するためのIT人材において強化すべきスキルは、ITスキルだけではありません。以下の3つの側面から、アプローチしていく必要があります。

ITスキル

先端IT技術を活用して新規事業を立ち上げたいのか、基幹システムを改修し業務効率を図りたいのかなど、タスクによって必要なITスキルは異なります。まず経営戦略としてデジタル化をはかりたいタスクを打ち出し、そのタスクを遂行するために必要なITスキルを明確にする必要があります。

こういう新規事業の立上げを検討しているので、それに必要なスキルを学んで欲しいというメッセージを出すことで、学んだことが活かせる業務があることを理解でき、従業員の学ぶ意欲を高めることができます。

経済産業省が公開しているiコンピテンシ・ディクショナリ![]() などを活用してみるのも良いかもしれません。

などを活用してみるのも良いかもしれません。

また2020年度に独立行政法人情報処理推進機構がIT人材に対して行った「デジタル時代のスキル変革等に関する調査![]() 」では、先端ITに従事している人材が、今後学びたいスキルの上位は、次になります。

」では、先端ITに従事している人材が、今後学びたいスキルの上位は、次になります。

- AI(Pythonなどのプログラミング言語や、数学・ディープラーニングなどの知識)

- IoT(インターネットとモノを接続するので、ハードウェア・ソフトウェアの知識や、セキュリティなどの幅広い知識)

- データサイエンス(データの抽出・分析、データ連携、データベース構築ができる、SQL・R・Pythoなどの言語や統計学や機械学習理論などの知識)

コミュニケーション能力

IT技術を活かして業務改革を行うには、社内の関連する部門と連携し、協業していく必要があります。また新規事業を立ち上げであれば、外部から情報収集していき、市場ニーズをくみ取ることが重要になります。ステークホルダーとなるユーザーの意見を聞き、調整し、関連する人を巻き込んでタスクを動かすコミュニ―ション力も重要になります。

思考力

組織やビジネスの課題に着目し、その課題のボトルネックを洗い出し、解決策を導き出す論理的思考力が必要です。またIT技術は速いスピードで進化していきます。すでに蓄積されたノウハウだけでなく、先進技術を積極的に取り入れ、柔軟な思考力で新たな解決策や事業を創造する力も必要です。

文章作成力

IT人材には、仕様書作成や要件定義書、設計書など各種文章を作成する力も必要です。システム開発やRPAなどの導入には、これら文章で認識確認することが欠かせません。

IT人材育成の成功事例

事例①(従業員数100名以下の印刷会社)

既存の広告印刷事業の業績が悪化していたので、既存事業を活かしたインターネット情報サイトを立上げることにした。Webデザイナーの新規採用も行ったが、経営者自ら事業化に向けた指揮を行うことで、インターネットの知識のない既存の従業員たちも、自発的に学び、既存の事業の知識を活かしながら新事業に取りくんだ。

情報サイト立上げ後も、情報サイトのブラッシュアップのため、定期的に社内コンペなどを実施。コンペでの提案が成功し、会社に利益をもたらした場合、ボーナスを支給する、提案が実現しなくても社員の責を問わないなどをすることで、新しい事業を成功して行こうという風土が醸成された。現在では、情報サイトは既存事業と同等の売上規模になり、収益率では既存事業を大きく上回る事業となった。

事例②(大手機械メーカー)

新規事業の創出や業務改革のためにDXを推進できる人材確保をしたいが、社外から新たな人材を獲得するには競争が激しいということと、業務改革には社内の知識を有している必要もあるため、社内大学を開講した。

社内大学では、数学などの基礎知識からプログラミング、機械学習やAI応用まで幅広いIT技術の教育を行うとともに、AIやIoTを活用したビジネス創出を担う人材の育成や、AIやIoTの知識を身につけた人材を活かせるマネジメントの教育にも取り組んでいる。

現在ではベンチャー企業と協業し、業務効率化を図るAIシステムの導入や、自社製品から得られるデータを活用した新たなサービスの開発も手掛けている。

事例③(飲食店を展開する地方の中小企業)

観光地にある老舗飲食店がITの導入によって全国的に注目を集めた。

2016年までPOSレジもなければホームページもなかったこの食堂は、社長交代をきっかけに、次々とデジタル化、DX化を進めた。EXCELを使った食券データのデジタル化から始まり、IoT機器の活用、さまざまなデータから翌日の来客予測し実際に約9割の的中率を誇る来客予測AIの独自開発、画像解析サービスを導入して顧客の感情を分析するAIサービスの導入まで次々とIT化を進めていった。その結果、売上・利益率を大幅に向上させ、フードロスの大幅削減にも成功。

当初は急激なIT化に戸惑いがあった従業員もシステム操作やデータ活用の教育を受け熟練したスキルを得て、後輩たちに率先して指導を行うまでに至る。さらに、新型コロナウイルス感染症により休業していた間も、スタッフ自身が講師となって得意分野を教え合う勉強会を開くなどしてより強い企業を作ることに成功している。

まとめ

DX時代に生き残るためには、企業が環境の変化に応じて変化し、既存の従業員も変化できるようにサポートすることが重要です。自社にない知識やスキルを従業員が身につけるためには、今後身につけて欲しい知識やスキルを明確にし、学ぶ環境を提供し、その知識やスキルを活かし成果を出した場合には、適正に評価することが必要です。

慢性的なエンジニア不足の打開へ 若年層中心のエンジニア派遣の活用

マンパワーグループでは、慢性的なエンジニア不足を解決策として、 エンジニアを目指す意欲の高い若年層の育成に取り組んでいます。

IT人材育成プログラムSODATECは、ITエンジニアを目指す若年層に 10日間の研修を提供。希望者はマンパワーグループの正社員となり、お客様先での派遣、またはお客様より受託中の弊社のIT系アウトソーシング業務に従事します。

- マンパワーグループの正社員であるため、派遣期間の制限を受けない

- 吸収力のある若年層が中心

- IT系特化部門エクスペリスのエンジニアリーダが上司となりフォローアップ

エンジニア不足で社員の業務が増大している、残業が多い、 新しい技術習得を指せる余裕がないなどありましたら、ぜひSODATECの活用をご検討ください。

▽SODATECのサービス詳細についてはこちらから

https://www.manpowergroup.jp/client/serve/sodatec/

▽SODATECに関するお問い合わせはこちら

こちらの資料もおすすめです

目次

目次