採用CX(キャンディデイトエクスペリエンス)とは?候補者体験をデザインする

目次

売り手市場となったこの数年、採用CXが採用トレンドとして注目を集めています。採用が厳しい状況であっても優秀な人材を採用できる企業には、ネームバリューや待遇といった条件面での優位性の有無ではない、ある特徴があります。

それは、"採用活動"を通して、応募者に「ここで働きたい」と思わせる魅力を伝えられている、ということです。

ここでは、採用CXが注目される背景と今からでも可能な対応策について解説します。

採用CXとは

採用CX(キャンディデイトエクスペリエンス/Candidate Experience)とは、「応募者体験」という意味で、求職者が企業を認知してから選考を終えるまでの全ての採用プロセスの間で企業と応募者がとるコミュニケーションのことを指します。

採用を通した企業との接点において、候補者の体験をより良くすることを目的とし、採用の可否に関わらず「この会社を受けて良かった」という印象を持ってもらえるよう活動します。

採用のどの段階であろうと、応募者に対して良い経験を持ってもらうことが重要です。採用CXに注目する企業は、採用活動をただの人材獲得のためのものとせず、「自社のファンをつくる場」として捉えています。

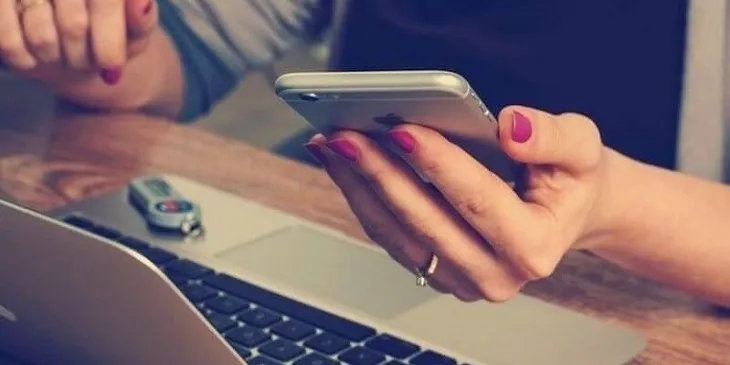

採用CXに取り組むべき3つの理由

採用CXは、今やどの企業も意識すべきことです。その理由は3つあります。

SNS普及による口コミの広がりが企業イメージに直結

SNSの普及などにより個人の情報発信力は、以前より影響力は大きく、且つ瞬時に広がるようになりました。これまで発信者の身近な人だけを通して伝わっていたような情報が、多くの人々に簡単に一瞬で伝わります。

収入や生活に大きな影響を与える採用において、求職者が口コミでしっかり情報を集めることは想像に難くありません。

「転職面接を受けたこの企業は丁寧で社員も親切な人だった」といった個人が受けた感想をSNSに発信すると、リアルな声(口コミ)が価値ある情報として広まっていきます。企業が1人の求職者へとったひとつの対応がSNSによって一気に広がり、良いアクションも悪いアクションも企業の評価に繋がる時代です。

よい印象だけではなく、不採用や辞退となった場合でも悪評を発生させないこともとても重要です。(人事だけに限らず、面接官なども含めた全ての)採用担当者は、まさしく会社の顔なのです。

自社の魅力付けとなる

優秀な人材から自社選んでもらうためには、企業側も求職者へ自社の魅力をアピールする必要があります。人は、大勢の中の一人ではなく自分自身を見てくれた、丁重に扱ってもらえたと感じると、真摯な気持ちで接しようと思うものです。

選考の場だけが企業の印象を決めるわけではありません。採用活動全体を通して、「良い会社だ」と感じてもらえるよう活動することで、魅力を最大限にアピールすることができます。

入社後のミスマッチの防止

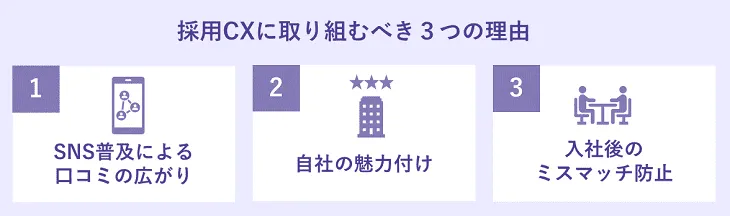

採用CXの改善は、ミスマッチや定着率に関する課題にも効果が期待できます。マンパワーグループが2020年2月に実施した入社前とのギャップを測る調査では、実に5割超の人が、入社前に期待していた内容と入社後の実態とに違いを感じたと回答しています。

回答であげられた「ギャップ」は、プラスの意味のものではなく、期待外れ、こんなはずじゃなかったといったマイナス面の回答が目立ちました。コミュニケーションや情報開示の不足は不満を生みやすく、早期退職を引き起こす大きな要因のひとつです。

採用CXを意識することで、コミュニケーションはおのずと丁寧なものとなり、採用後のミスマッチ防止に効果が期待できます。

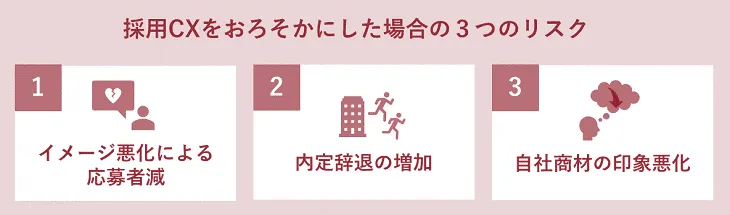

採用CXをおろそかにした場合の3つのリスク

従来の対応だけでこれまで同様に採用が成功するかと言えば、そうとは言い切れません。

イメージ悪化による応募者減

事実と合っているかどうかとは関係なく、情報が広まりやすいのがSNSの特徴。よく思われない口コミが多く出回ってしまう場合、応募者が集まらない、あるいは志望順位を下げられてしまうなどの事態が起こりえます。

「採用担当者の感じが悪い」

「返事がない、遅い」

「とても個人的な質問をされて不愉快だった」

逆に不合格と判断した場合でも、候補者が良い印象を持っていれば、口コミや紹介などで勝手に宣伝されていきます。

人材紹介にも影響が

人材紹介会社などのベンダーを利用した場合でも候補者が体験したことがベンダーに伝わることはよくあります。優秀な人材は、引く手あまたですので人材紹介会社としても自社案件で決定させたいもの。候補者との信頼関係にも関わるため、評判の良い会社を率先して紹介したいと考えるようになります。

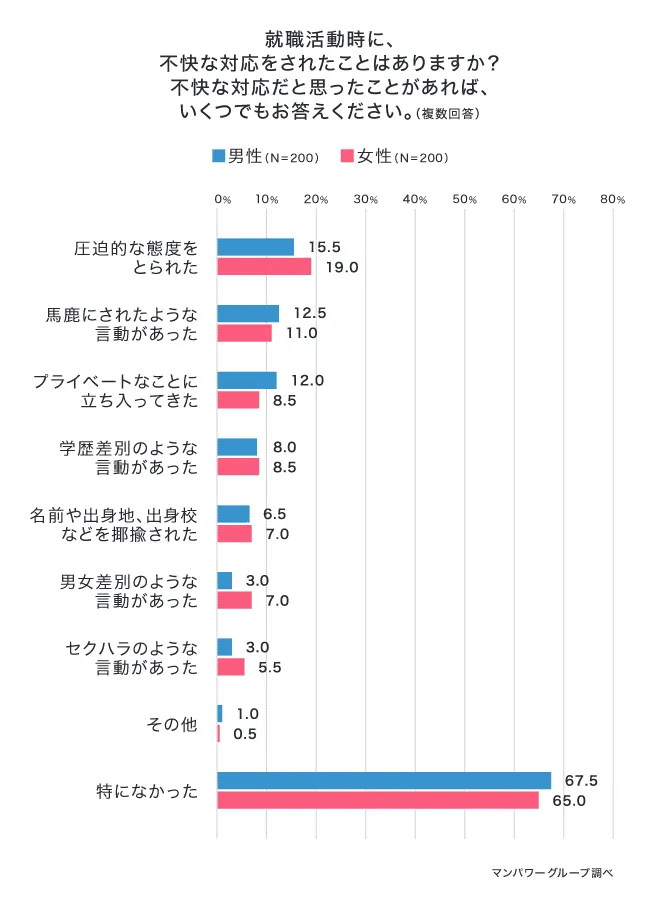

新卒採用で学生が不快に感じたこと

マンパワーグループの調査によると、新卒採用を通して学生が次のような不快な経験をしていました。

調査:就活ハラスメントを受けた人は3割強!学生がハラスメントと感じる行為やその対処方法とは

内定辞退の増加

求職者が就職先を決める要因は、給与や待遇などの条件ではありますが同時に、求職者は「この企業で長く働けるか」も重要視しています。

採用という限られたコミュニケーションの中で決定を行うわけですから、他社と比較された場合、印象が最後のポイントにつながることもあるでしょう。内定者の体験が素晴らしいものであった場合、条件面では多少劣るとしても、企業としての魅力が上回り、選ばれるという可能性もでてきます。

内定辞退の多発は、採用コストの増加を生むだけではなく、ビジネス機会の損失にもつながるため避けたいところです。

自社サービス・製品へのネガティブなイメージ

採用CXは「すべての候補者に良い体験を」というのが本質です。

内定者を出すためには多くの不合格者もでることでしょう。書類選考や一次面接などの初期段階においては、採用基準に届かない応募者も多く含まれてきます。

だからといって、返事を待たせたり、面接等で失礼な態度をとってしまうのはリスクが大きい行動です。

応募者は、自社サービス・製品のカスタマーかもしれないし、数年後には取引先企業の社員になっているかもしれません。

「ジャッジする側」だからという意識で接してしまうと、思わぬ風評を生んでしまう可能性があります。採用担当者は、今や営業・広報的な側面も持ち合わせていることを認識することが大事だと言えます。

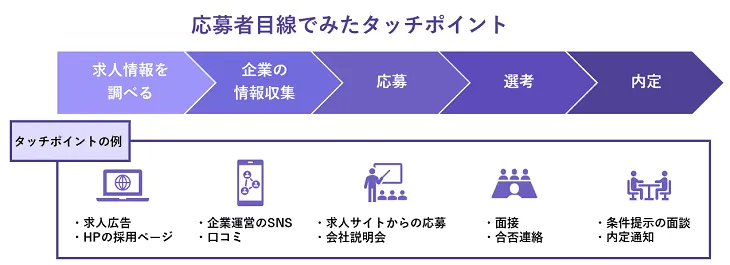

採用CXが発生するタッチポイントとは

採用CXは、企業サイトの採用ページに掲載するメッセージ、採用担当者とのメールや電話でのやりとりなど、入社初日を迎えるまで多くのタッチポイント(接点)で発生します。

ここでは、応募者目線でみたタッチポイントについて解説します。

求人情報を調べる

就活・転職する求職者との最初のタッチポイントは、求人情報になります。ここの特徴は、直接コミュニケーションを取るわけではなく、一方通行または間接的な接点となることです。

つまり、「どんな情報を展開しているのか」ということがポイントになります。

- 提供する情報

- 情報量

- 伝え方(文章だけではなく、写真や動画を含めて)

タッチポイントの一例

- 転職サイトなどの求人広告

- 自社ホームページの採用ページ

- 採用向けの動画

- スカウトメールやDM

- 人材紹介会社やハローワークを経由した仕事紹介

- 知人からの紹介(リファラル採用)

興味がある企業の情報収集

求職者は、求人広告などで発見した企業についての情報収集を開始します。求人サイトや紙面だけでは、どうしても情報が不足してしまうためです。また、企業が発信している情報だけではなく、口コミやニュースなど第三者が発信している情報も収集の範囲となってきます。

ここでもコミュニケーションは一方通行であることが多いです。企業の採用向け情報に限らず、企業全体の情報を調べにいくこと、また自社が発信していない情報も参照にしながら決めていくこととなります。

タッチポイントの一例

- ホームページ(コーポレートサイト)

- 企業が運営しているSNSやメディア

- 口コミ(SNSや就活サイト、個人ブログなど)

- プレスリリース

- セミナー

- 採用に関係ない動画

- 従業員インタビュー

- イベント

応募

応募の段階になると、双方向のコミュニケーションが発生してきますが、メールやツール(求人広告など)上のテキストでのやり取りがメインとなります。

顔を合わせないとは言え、文章やレスポンスの速さなど採用担当者の顔が見えてくる段階です。

タッチポイントの一例

- 求人サイトからの応募

- ダイレクトリクルーティングからの応募

- SNSでの問い合わせ

- 人材紹介会社を経由しての応募

- 自社の採用サイトからの応募

- 社員からの紹介(リファラル採用)

- 会社説明会

選考

対面やオンラインを問わず、リアルなコミュニケーションが始まります。ここでは、話す内容だけではなく言語以外(声のトーンや話し方、見た目やしぐさなど)も印象に関わってきます。

また、社内の雰囲気やオフィス内など採用関係者以外のところも企業のイメージに影響することを知っておいてください。

タッチポイントの一例

- 面接(対面・オンライン)

- 合否連絡

- 会社見学

- 受付の対応

- オフィスの雰囲気

- 社員の雰囲気(挨拶や身だしなみなど)

- 面接官の雰囲気

- 現場とのカジュアルミーティング

内定

内定を出した後は、内定承諾をもらう、内定辞退を防ぐことが重要になってきます。内定後もさまざまなタッチポイントがでてきます。

タッチポイントの一例

- 条件提示の面談

- 内定通知

- 入社手続き

- 社内イベントへの招待

- 現場担当者との懇親会

- 内定者研修

- 各種フォローアップ

それぞれのタッチポイントが持つ性質にあわせた対応内容が、応募者の企業理解・企業イメージ醸成に大きな影響を与えます。応募者辞退の抑制、内定辞退率の低下にも繋がります。

採用CXを成功させるための3つのポイント

採用CXを考える上で、考慮しておきたいポイントを3つご紹介します。

早めのレスポンスを心がける

採用CXの成功のキーとなるポイントは、適切なタイミングでのレスポンスです。レスポンスが遅れると、候補者は不安に感じやすくなります。また、採用意欲が低いと誤解されたり、全体的な企業への印象が悪化するリスクがでてきます。この結果、候補者の入社する意欲が落ちてしまい、同業他社へ関心が移ってしまう可能性があります。

具体的な対応方法としては、合否の連絡は1週間以内に行うなどルールを決めておき、面接時やその他のコンタクトポイントで、合否連絡がいつ頃届くのかを明確に伝えます。

心がけたいこと

- 時間が必要な場合は、その旨を伝えておく

- 上からの態度や冷たい印象を与えない

- 適切な言葉遣いや態度でのコミュニケーション

ネガティブな情報も適切に伝えること

現代の採用活動では、RJP(Realistic Job Preview)が注目されるように透明性と誠実さはキーワードとなっています。ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も適切に伝えることは、採用CX成功のポイントと言えます。

候補者は、できるだけリアルな情報を知りたいと望んでいます。どんな企業にも挑戦や課題は存在します。正直に伝えることで、企業の現状と将来へのビジョンを明確に共有できます。

透明性は、企業の信頼性を高める要素となります。候補者は、企業が困難な情報も公然と話す姿勢を評価し、より深い関係性を築きやすくなります。また、予期しない事実に後から驚くことなく、入社後の期待値と現実のギャップを埋めることが可能です。

心がけたいこと

- 問題点だけを列挙しない

- 解決するための取り組みやビジョンも一緒に伝える

- 伝える順番も配慮する

RJPについては、「採用ミスマッチを防ぐRJPとは|メリットと活用される理由を解説」で詳しく解説しています。

関係者にも採用CXの重要性を理解してもらう

採用CXは関係者全員が採用CXをきちんと理解し、共有していることが重要です。

候補者が企業と接触するタッチポイントを鑑みた場合、関係する部署やメンバー、さらには経営層までが採用CXの重要性を理解し、その価値を共有することが不可欠です。

各関係者がCXを意識し実践することで、一貫性のあるポジティブな経験を候補者に提供することが可能となります。

また、採用担当者だけの努力では伝えきれない、部署の独自性や企業文化、そして社員一人一人の情熱や思いが、関係者全員の協力によって伝えることができます。

今からできる採用CXの改善方法とは

採用CXを良いものにしたい場合、採用担当者は応募者の「味方」というポジションをとることをお勧めします。

まずは、募集ポジションについての職務や責任範囲、選考の流れや面接官の情報などは、応募者に丁寧に伝えることが第一歩です。応募者の中には、緊張してしまい限られた選考期間で100%の力を出せずに終わる人もいます。採用担当者は、準備不足だと応募者を判断するのではなく、応募者がしっかりと準備できるよう必要な情報を提供するのです。

しっかりと前準備が出来れば応募者本人も自信をもって選考に臨めますし、企業側にも自社の情報を深く理解している応募者の選考はスムーズに進められるといったメリットがあります。

具体的には、書類選考の後など面接前のタイミングで、電話やweb面談などで実施するのが良いでしょう。選考が進むにつれ、面接官のフィードバックや、どの段階まで選考が進んでいるかといった情報提供も効果的です。

採用CXの改善チェックポイント

- 面接官は硬い表情でいませんか?適度な笑顔が大切です。

- 社員の社外向けの対応は適切ですか?しっかり目をみて挨拶できているでしょうか?

- 応募者ひとりひとりに適した質問をしていますか?(履歴書や職務経歴書に書いてあることから、より深みのある質問しているか)

- 応募者の質問や要望に適切にこたえていますか?

- 合否連絡などリードタイムを伝えていますか?メールの返信に数日かかっていないでしょうか?「時間の長さ」は、印象にもかかわってきます。

- 候補者にあったコミュニケーションツールを検討してみましょう。

- コミュニケーションツールの選択は、候補者にあったフォローを心がけましょう。

応募者とのコミュニケーションは、今やコア業務と呼べるほど企業や採用活動に与える影響が大きいものです。

採用担当者は忙しく、他の人事業務を兼務されている方もたくさんいらっしゃいます。数多あるタッチポイントのどこから手を付ければいいのか迷ってしまう、ツールをいれるなどの大掛かりな仕組みは予算上難しいなど、採用CXの向上策を考えて行き詰ってしまった場合もあります。

まず必要なのは人事採用の担当者は「応募者の味方、応援する立場」であると決めることです。方針が決まれば、返信メールの書き方やコミュニケーションの頻度、電話でかける言葉、面接で聞くことなど、行動も少なからず変化が現れます。

今一度、応募者とのコミュニケーションのあり方を振り返ってみてはいかがでしょうか。

採用CXの成功はどこを見るか

採用CXが成功したという基準はどこにあるのでしょうか。それは合否に関わらず「この企業を知り、選考に参加できてよかった」と応募者に思ってもらえることです。選考を通過し内定者になったときには、「この企業で働くのだ!」という気持ちが醸成されているでしょうし、選考を通過できなかった場合でも、悪評による企業活動の妨害などが起きる可能性も少ないでしょう。

採用CXを重視した採用活動を行っている企業として知られる企業のひとつがGoogleです。Googleの社内調査によると、Googleを不採用になった応募者のうち「80%」がGoogleを友人に勧めると回答しているとしています。

つまり、採用を通して高まった企業に対する信頼度や好印象が、周囲へ広がることを裏付けています。応募者が得た良い印象がSNSや口コミなどを通して社会に広がり、Googleというブランド力をより高めることに成功していると言えるでしょう。

また、採用CXの影響は、選考期間中だけで終わるものではありません。応募者は「採用候補者」ではなくなった後も「カスタマー」や「クライアント」などのステークホルダーになり得る存在です。

そう考えた場合、現在行っている対応に問題がないか、振り返りチェックすることが大切です。良い印象をもってもらえれば、採用活動時とは違う関係性で再び繋がりを持つこともあり得るでしょう。

逆もまた然りで、応募者の体験が悪いものであった場合、せっかく関心をもって応募してくれた人をヘイター(アンチファン)にしてしまうこともあります。言うまでもありませんが、良くない印象の方が社会に拡散してしまいやすいものです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次