人手不足倒産を回避するために企業がとるべき対策

目次

企業の倒産が増えています。帝国データバンクの2024年度上半期報 ![]() によると、2024年度上半期の企業倒産は4990件で前年同期(4208件)を18.6%上回っており、2024年度は11年ぶりの1万件台を超える見通しです。

によると、2024年度上半期の企業倒産は4990件で前年同期(4208件)を18.6%上回っており、2024年度は11年ぶりの1万件台を超える見通しです。

企業の倒産は「物価高で利益がでない」「資金繰りが悪化した」などの「赤字」だけが原因とは限りません。近年注目されるのは「人手不足」により、仕事があるのに仕事を受けられる体制がないために倒産する「人手不足倒産」が増えてきているのです。

黒字でも起きうるのが人手不足倒産の怖いところ。労働市場の競争激化や働き方の意識改革が進む中、採用や離職防止をつかさどる人事の責任はさらに重くなるのが実情です。

今回は、人手不足倒産の現状と原因を踏まえ、その打開策について解説します。

人手不足倒産の現状

人手不足倒産は現実的にどの程度発生しているかを確認しましょう。

帝国データバンクの人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期)によると、2024年度上半期(4-9月)で163件と、年度として過去最多を大幅に更新した2023年度をさらに上回る、記録的なペースで急増しています。

人手不足倒産は2年連続で過去最多を記録しており、前年度比2.1倍と大幅に増加した2023年度を上回る可能性も想定されるほど事態は深刻です。

コロナ禍以降に表面化した人手不足は、企業経営に深刻な打撃を与えており、企業にとっては対岸の火事とは言えず、身近なリスクになっています。

参照:帝国データバンク|人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期) ![]()

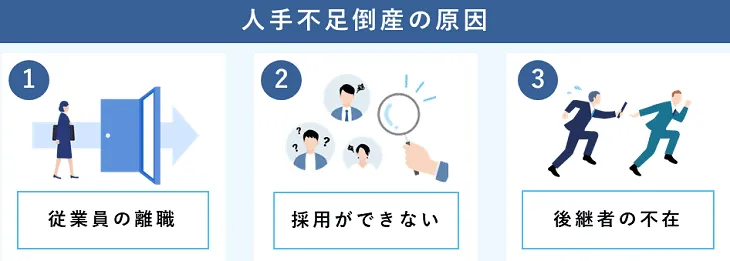

人手不足倒産の原因

なぜ、人手不足倒産に陥るのか。その原因は3つに集約されます。

従業員の離職

従業員の離職は人手不足の大きな原因です。離職には自己都合退職と定年退職の2つのパターンがありますが、どちらのパターンでも従業員が離職したからといって、既存業務量が減るわけではありません。離職しなかった既存の従業員にその業務負荷が割り振られることになり、一人ひとりの業務量が増加します。

前向きに増えた仕事ではなく、誰かの退職のツケが回ってきただけですので、モチベーションも下がりますし、労働時間が増え、ある意味「残ったもの負け」状態になります。

結果、退職ドミノが発生し、優秀な人材の離職が一層進む可能性があります。それに伴い、新規受注への対応はおろか、既存業務を遂行することさえ困難となり、業績の悪化が懸念されます。さらに、離職の加速による悪循環が続くことで、事業の継続が困難になる恐れがあります。

採用ができない

採用が順調に進まない場合、人手不足が解消されず、事業継続が困難となり、最悪の場合、倒産に至る可能性があります。現場では採用活動に対する期待が大きいため、計画通りに進まない場合にはショックも倍増します。

さらに、採用の停滞が続くことで、経営陣や人事部門への不信感が高まり、従業員は会社や職場への希望を失います。モチベーションの低下や離職が加速し、結果として倒産リスクがますます高まります。

また、人員不足や採用難は慢性化してきており、採用するために提示する報酬額も年々高騰が続き、ベースアップも相まって総額人件費の高騰化が起きています。

この人件費の高騰化についていけなければ、採用競争力が低下し、さらに採用が難しくなるという悪循環に陥るだけでなく、既存社員に現在の報酬が市場水準を下回っていることを気付かせてしまいます。

結果、既存社員に同じ仕事ならもっと報酬を貰えるところで働こうと見切られてしまい、人材不足に拍車がかかるのです。

関連記事:中途採用は難しい?人材が見つからない時の対策や成功事例を紹介

後継者の不在

人手というより人材不足により、倒産や廃業する場合もあります。それは、自社を支える経営者や幹部が病気や不慮の事故などで職務遂行が困難になった時に、経営の舵を取り、リーダーシップを発揮して経営を安定させる後継者がいない場合です。

事業承継には数年単位で時間がかります。後継者育成には時間がかかりますし、外部から後継者を引き入れても、顧客や社員に受け入れられ、影響力を発揮するにも時間がかかります。ゆえに、経営のバトンタッチがうまくいかず、結果、廃業や倒産、事業売却に繋がり、会社がなくなるリスクが高まるのです。

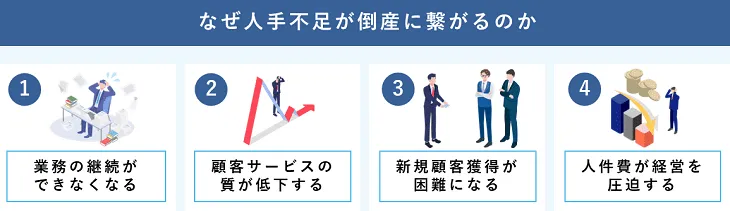

なぜ人手不足が倒産に繋がるのか

なぜ人手不足が倒産に繋がるのか、主な原因4つです。

業務の継続ができなくなる

人手不足を精神論で乗り切るには限界があります。我慢は長くは続かず、いずれ業務が滞ります。結果、仕事の受注そのものを減らすか、断るしかありません。

仕事を断られた顧客は自社の事業継続のために、他社に発注せざるを得なくなり、結果的に売上の減少だけでなく、他社に流れた仕事が戻る可能性もほとんどなくなります。

顧客は自社のビジネスを守るために、信頼できなくなった取引先を切り、より安心できる取引先に依頼する仕事量をシフトしていくからです。取引が減りゼロに近づけば経営が持たなくなるため、倒産は免れなくなります。

顧客サービスの質が低下する

既存の業務量を足りない人手で補うには、物理的な限界があります。意図しない見落としや対応の遅れなど、人手不足によりこれまでのように安定した品質でサービス提供ができない場面が出てくる可能性があります。

顧客は今まで提供されていたサービス品質を当然の期待値としています。期待を下回る対応では満足できないだけでなく、顧客にとっても業績に関わる問題となり得るため、品質の低下は今までの信用・信頼を損なう恐れがあります。結果として競合他社会社に契約を切り替えられてしまうなど、売上の低下に直結し、業績悪化に繋がるのです。

また、サービス品質が低下したという評価は、既存顧客内だけでなく、他所に漏れ広がっていきます。噂が伝わることで、新規顧客だけでなく既存顧客まで失うリスクが高まります。誰しもサービス品質が落ちている会社にリスクを冒してまで依頼したいとは思いません。結果、悪循環に拍車がかかり倒産に近づくのです。

新規顧客獲得が困難になる

既存業務をこなすのも手一杯の状態では、依頼があっても新規顧客の獲得は困難になります。物理的に対応する工数がとれないですし、新たな関係構築が必要な新規顧客との取引は軌道に乗るまで、既存顧客よりも工数や時間がかかるものです。そのため、どれほどの好条件でも新規の依頼は断らざるを得ないケースが増えてしまいます。

結果、既存顧客の取引に依存することによるリスクが高まります。既存顧客しかいなれば、価格交渉など収益に直結する主導権を握られてしまうため、自社に不利な条件でも飲まざるを得なくなります。それに加え、取引停止や縮小といった状況が発生したら、それを補う術もないため、倒産の足音が近づいてくることになります。

人件費が経営を圧迫する

人手不足で既存の業務量を行うとなると、どうしても時間外労働が増えることになります。時間外労働には、労働基準法に定められた割増賃金が適用されるため、同じ業務量でも時間外労働が増えるとその分、人件費があがります。そのため、人件費が利益を圧迫し、経営負担がより一層重くなります。

人手不足倒産を防ぐための対策:短期的アプローチ

現場の我慢には限界があり、人手不足倒産を防ぐためには即効性が期待できる対策を打つ必要があります。即効性がある短期的なアプローチを解説します。

人材サービスを利用する

人材不足を短期間で補うには、人材サービスを活用するのが最も効果的です。

コストはかかりますが、人材紹介会社(転職エージェント)が持つ求職者データベースに登録のある人材から採用することで、自社独自で採用を行うよりも迅速かつ効率的に人材を確保できる可能性が高まります。

特に、転職市場にあまり出てこない専門性の高いキー人材を採用したい場合には、転職活動をしていない潜在層からも候補者を選出する、ヘッドハンティングの活用も有効です。

必ずしも正社員採用にこだわらず、人材派遣の活用で柔軟に対応する方法もあります。現在、派遣者社員も多様な業種に対応していますし、即戦力になるベテラン人材まで幅広い人材層を揃えているのが魅力です。

関連記事:知名度が低い中小企業が採用で成功するための戦略とは?

ITツールを導入し業務を効率化する

ITツールの導入と活用で、業務全体の効率化をはかり、現在の人員でも業務を円滑に回せるようにすることも効果があります。

昨今は、AIなどの技術を用いることで、今まで人手が必要と思われていた業務範囲まで自動化が可能になっています。

今までは10人で行っていた経理業務を1人で対応できるようになる、営業会議前に残業して作成していた会議資料がクリック一つで出力可能になるなど、業務処理のスピードアップだけでなく、必要工数の削減も可能になります。

結果、人手が必要な部署や仕事に人材をアサインできるようになるため、業務量と人員配置の適正配分が可能となります。

業務委託を利用する

業務委託の活用も有効です。業務委託も様々な種類があり、給与計算業務をはじめ、これまで社内で行っていた業務をアウトソースすることで大幅な業務効率化が可能になります。アウトソ―シングにより手が空いた従業員の役割を変更し、手が足りない他の職務を担当してもらうことで人手不足解消にも繋がります。

また、専門性が高く採用が難しい人材や、報酬が高額になる人材が担当する業務についても、業務委託が有効です。例えば、AIエンジニアやコンサルタントなどがわかりやすいでしょう。

業務委託のメリットのひとつは、長い目でみると正社員雇用よりもコストを抑えられる場合が多い点です。たとえば、制度設計など期間限定で発生する業務では、制度構築に必要な期間だけ業務委託すれば、コストを抑えられます。必要な専門性を必要な期間だけ委託することでコストが削減できるのです。

最近は、人材サービス会社が提供する高度人材の業務委託サービスも注目されています。元大手企業の経営者や高度エンジニア、元外資系のコンサルタントなど、テーマに応じた高度人材をマッチングするサービスが盛況です。大手コンサルティング会社などに委託する場合と比較してコストを抑えつつ、高い専門性をもつ人材の確保が可能です。

関連記事:アウトソーシングとは?メリットを引き出す導入ステップを解説

採用コンサルティングや採用代行サービスを利用する

採用力の強化には、採用コンサルティングや採用代行サービスを活用するのも一考です。

採用コンサルティングを受けることで、自社の採用をどう改善すれば効果があがるのか、そのポイントやコツを具体的に取り入れることが可能になります。

自社の採用担当者を採用コンサルティングで指導を受けたレベルまでスキルアップさせるには、時間と工数がかかりコストがあがる場合があるため、並行して採用代行サービスを活用するのも効果的です。

採用代行サービスは、採用に関する業務をアウトソースするため、社員が担当する業務工数を大幅に削減できます。また、採用代行はノウハウがあるその道のプロが実務を担当するため、業務の質や効率が向上し、採用に関わるコストが結果的に削減できることも魅力です。採用に関わる精度やスピードがあがることで適正な人員確保を実現し、人材不足の早期解消に繋がります。

関連記事:採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットと業務例を解説

採用代行とは?そのメリットとデメリット

採用代行は、限られた採用担当者で採用活動を効率化し、規模を拡大する際に利用されるサービスです。

「担当者が不足していて手が回らない」

「採用活動が難航しているが、新しい施策に着手できない」

「現場からのプレッシャーが日に日に増している」

こうした悩みは、採用代行サービスを利用することで解決できる可能性があります。本資料では、採用代行サービスのメリットやデメリット、具体的な支援例について詳しく解説しています。

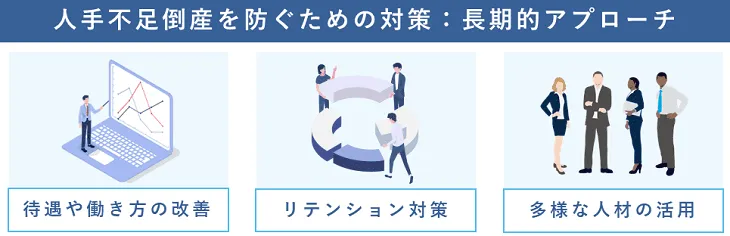

人手不足倒産を防ぐための対策:長期的アプローチ

人手不足倒産を防ぐためには、短期的なアプローチで急場をしのぐだけでは安心できません。一時的な対策は、現状の火消しに過ぎないため、根本的な解決にはつながりません。

慢性的な人手不足を解消し、持続的な人材サイクルを実現させるには、長期的な改善を目的とした施策が重要です。

待遇や働き方の改善

既存の従業員の生産性をあげ、離職を防ぐためには働く環境を整備してあげることが重要です。雇用条件の見直しや処遇の改善を行い、モチベーションをマイナスからゼロに近づけることで不満を減らせます。

さらに、柔軟な働き方を導入して多様な働き方やキャリアを選べるようにすることで安心して仕事に取り込めるようになり、エンゲージメントも高まります。また、待遇や働き方の改善は求職者を惹きつける雇用条件に直結するため、採用による人材確保の改善にも繋がります。

リテンション対策

既存の従業員の離職を減らし、維持できるようにするためのリテンション対策は重要です。待遇改善や福利厚生の充実、ワークライフバランスの改善に繋がる仕組みを導入するだけでなく、きちんと機能させて効果を出すまで時間をかけてやり切ることが重要です。

その結果、雇用の維持だけでなく、長期にわたる業務を通したスキルアップも期待できるため、全社の生産性向上にもつながります。

関連記事:リテンションで人材流出防止│メリットや重要性、施策例を紹介

多様な人材の活用

様々な背景や特性を持つ人材が活躍できる組織づくりも重要です。女性、高齢者、障がい者、外国人労働者など、特定の属性の人々の活躍が阻害されることは避けなければなりません。

多くの人材に長期的に活躍してもらうためには、従業員のニーズに合わせた柔軟な雇用形態や働き方の提供が必要です。このダイバーシティ&インクルージョンの取り組みは、多様な人材を尊重した上で、もっとも効果的かつ効率的なプロセスやルールをみんなで守ることを目指すものです。

結果、労働力の確保のみならず、組織全体のパフォーマンス向上にも繋がっていきます。

関連記事:雇用形態の多様化│企業成長の鍵とするには

まとめ

人手不足倒産の怖いところは、売上が好調でも起こるリスクがあることです。

従業員の離職や採用失敗の本質は、「今の会社や職場に『希望』を感じられないこと」にあります。人は機械ではなく感情を持っています。人を大事に扱うことは、まさに人の持つ能力「人的資本」を価値ある資源として捉える視点から始まります。

人を「タンス預金」や「普通預金」のように扱っていては、人の心は離れていきます。人的資本管理も従業員の成長と活躍を最大化する「アセットマネジメント」化の観点で捉え、多様な人材を活かす、輝かせ、成長させるようにすることが要諦です。

多様な人材が「効率的な仕事ぶり、充実した私生活」を送れるように人事は手腕を発揮していきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次