「ひとり人事」が抱える採用の5つのリスクと対策

目次

「ひとり人事」とは、中小企業やスタートアップの企業などでよくみられる、1名で会社の人事業務全般を担当するケースを指します。

ひとり人事は、採用活動(新卒・中途・アルバイト)、労務管理(勤怠・給与計算・社会保険)、教育・研修、評価・人事制度の整備など、多岐にわたる業務を一手に担わなければなりません。

現在の採用市況は、しっかりとした準備や計画なしに成果を出すのは難しく、採用活動の停滞は、人員不足による業務品質の低下や、ひいては業績の悪化など深刻な影響を及ぼすことも考えられます。

ひとり人事の状態でこうしたリスクを回避するためには、多数の業務を抱えるなかでも採用を後回しにしない仕組みを整え、限られたリソースのなかで継続的に成果を出せる採用体制の構築が重要です。本記事では、ひとり人事における採用の課題とその解決策について解説します。

ひとり人事が抱える採用の5つのリスク

採用以外の人事業務の兼務により、採用に十分な時間をあてられないひとり人事には、様々なリスクが伴います。代表的な5つのリスクについて解説します。

採用戦略がない、立てられない

売り手市場の現在、「誰を・いつまでに・どんな手法で採用するか」という戦略的な観点が採用活動には必要不可欠です。しかし、ひとり人事は、日々の業務に追われ、長期的な採用計画を立てる時間が確保しづらいのが現状です。

採用活動が非効率でその場しのぎになりやすい

採用戦略が明確でないと「とりあえず前回と同じ媒体・原稿で」「急に経営層から依頼され、慌てて求人を出す」など、計画性に欠けた場当たり的な対応が続いてしまいがちです。本来であれば、採用手法の見直しや、企業の魅力を伝えるための時間も確保したいところですが、日々の業務に追われて叶わないことがほとんどです。

また、求人媒体の効果や採用手法の成果の分析は非常に重要ですが、その時間を取れないひとり人事は、採用活動の振り返りや整理によって得られるデータ収集(どの媒体が効果的だったか、どの面接方法が成果に結びついたかなど)もできないため、同じ課題が繰り返し発生し、それに都度対応するという悪循環が生じてしまいます。

候補者からの印象や企業イメージの悪化

採用広報に注力できない状態だと、今の労働市場に合った魅力づけが十分に行えず、むしろ企業の魅力が伝わりにくくなってしまいます。

とはいえ、会社紹介資料、企業ホームページの採用ページ、採用特設サイトなど、採用広報の対応が必要なコンテンツは多岐にわたります。特に、各コンテンツの内容が古いまま更新されなかったり、メッセージに一貫性が欠けていたりすると、候補者が不安を感じて応募をためらう原因になりかねません。

また、応募者対応への遅れや、面接調整の不備、不適切な面接官の対応など「候補者体験」の低下も、企業イメージを損ね、不信感を招きます。その結果、候補者の他社に流れるリスクを高めます。

さらに、こうしたネガティブな印象が口コミやSNSを通じて広がると、一時的な採用難にとどまらず、長期的な人材確保にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

関係者との連携不足で悪循環が加速

時間に余裕がない状況では、社内外の関係者との連携が不十分になりがちです。これが悪循環を引き起こし、採用活動の非効率化を加速させます。

社内での連携不足

社内では、求人要件や待遇のすり合わせ不足、日程調整や結果回収の遅れなどが生じやすくなります。さらに、選考基準の共有が不十分だと、面接官が主観的に判断してしまうリスクも生じます。

特に、経営層はビジョンや戦略に基づいた人材像を、現場担当者は日々の業務で求めるスキルセットを重要視する傾向があります。これらの意見を十分に反映せずに採用活動を進めると、必要なスキルや経験を持った人材が採用基準に合わず、ミスマッチが起こりやすくなります。

社外との連携不足

人材紹介や求人広告などの外部サービスを利用する際、情報連携不足だと求人要件が適切に伝わらず、要件に合った候補者を紹介してもらえない、などの事態を招きます。加えて、面接日程の調整に時間がかかりすぎたり、不合格理由が曖昧だと、外部サービスを提供する企業から敬遠されるリスクが高まります。

精神的・物理的な負荷

ひとり人事は、業務が多岐にわたるため、心身への負担が大きくなりやすいポジションです。採用が進まない状況においても、その原因が一名体制にあるにもかかわらず、担当者の責任とされてしまうこともあります。

また、成果が出にくい環境にあるにも関わらず、周囲に売り手市場への理解がないために「採用が遅い」「優秀な人を採用して」などのプレッシャーをかけられると、心身ともに疲弊し、モチベーションが低下しやすくなります。

最終的には、仕事を続けることへの不安や疲れが募ってしまい、ひとり人事での運用が破綻するリスクが高まります。

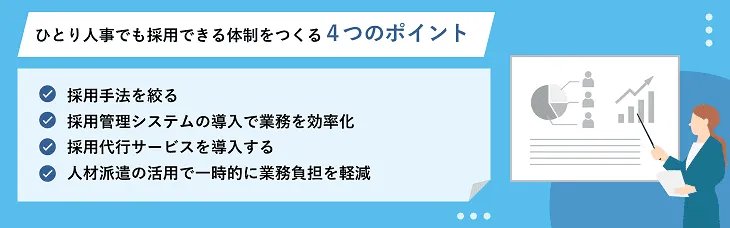

ひとり人事でも採用できる体制をつくる4つのポイント

ここでは、ひとり人事の業務負担を軽減し、より効果的な採用活動ができる体制をつくる4つのポイントをご紹介します。

採用手法を絞る

ひとり人事が限られた時間とリソースの中で採用活動を進めるには、採用手法を絞り込み、効率的に進めることが欠かせません。

例えば、求人広告は多くの企業が手軽に利用する一般的な手法ですが、実はひとり人事にとっては負担が大きい手段です。媒体の選定から原稿の作成・確認、応募者の書類選考、面接日程の調整まで、多岐にわたる業務が発生するため、工数が膨らみやすくなります。

また、最近はダイレクトリクルーティングが注目されており、「とりあえず試してみた」という企業も少なくありません。しかし、実際にはスカウトを送る前の候補者選定に想像以上の時間がかかる、スカウトへの返信率も低いなど、結果的にタイムパフォーマンスの悪い手法になりがちです。

こうした「労力に対する効果が見合わない手法」を見極め、優先度を下げる判断も重要です。

人材紹介サービスはひとり人事に適した手法

人材紹介サービスは、応募受付から書類選考、面接調整、内定後のフォローまでを一貫して任せられるため、業務負担を大きく軽減できます。そのため、ひとり人事にとっては非常に相性の良い採用手法と言えるでしょう。

人材紹介サービスを利用するメリット

- 希望する条件を伝えるだけで、スクリーニングされた人材を紹介してもらえる

- 応募者との面接日程調整の代行が可能

- コンサルタントが企業と候補者の間に入り、内定応諾まで丁寧にサポートしてくれる

- 最新の人材市場の動向や求職者の傾向などの情報を得られ、求人内容や条件の見直しについても相談できる

限られたリソースで成果を出すためには、こうした外部サービスの活用も有効な選択肢のひとつです。

採用管理システムの導入で業務を効率化

ひとり人事では、応募者情報や選考状況の管理が煩雑になりやすく、対応が後手に回ってしまうケースも少なくありません。

特に、大規模な採用や複数ポジションの採用を年間通して行っている企業では、「採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)」の導入が大きな助けとなります。

応募者情報の一元管理、面接日程の自動調整、選考ステータスの可視化など、煩雑な業務を効率よく進めることが可能になります。対応の抜け漏れや遅れも防ぐことができ、ひとりでもスムーズな採用運用が実現しやすくなります。

ただし、欠員補充のみで採用頻度が少ない場合や、年間の採用人数が限られている場合は、導入のメリットが相対的に小さくなることもあります。導入コストや運用負荷とのバランスを踏まえ、慎重に検討することが大切です。

採用代行サービスを導入する

ひとり人事の負担を軽減し、採用活動をスムーズに進める手段として、「採用代行サービス(RPO:Recruitment Process Outsourcing)」の活用も有効です。

特に、新卒採用に初めて取り組む場合や、大規模な採用を行うタイミングでは、求人募集の設計から応募者対応、面接日程の調整、面接代行まで、採用プロセス全体を専門企業に任せることで大きな効果が期待できます。また、採用戦略の立案や現状分析、プロセス改善といったコンサルティング支援も受けられるため、効率的かつ戦略的に採用活動を進めることが可能です。

ただし、委託には一定のコストがかかるため、採用規模が小さい場合やフローがすでに確立されている場合には、費用対効果が見合わないこともあります。

「新卒採用のフロー構築を一から任せたい」「一度に多くの人材を採用したい」といった明確なニーズがあるケースでの利用が特に効果的です。

人材派遣の活用で一時的に業務負担を軽減

期間や業務範囲を定めて、一時的に人材派遣サービスを活用するのも有効でしょう。

例えば、採用業務の繁忙期などに、担当する業務の事務処理や電話対応、データ入力などのノンコア業務を切り出すことで、本来注力すべき業務に集中しやすくなります。

また、より専門性の高い業務を任せたい場合には、「プロフェッショナル派遣」を利用するのも有効です。採用の管理職経験者など、戦略立案から実行までを担える人材を一時的に迎えることも可能です。

派遣サービスのメリット

- ノンコア業務を任せることで、採用業務に注力する時間が確保できる

- 短期間で人材を確保できる

- 必要な期間だけの利用が可能

- プロフェッショナル派遣なら、より広い範囲の採用業務を任せられる

人材派遣のご相談はこちらから

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

「ひとり人事」は、多忙な業務の中で多岐にわたる複雑な課題に対応しなければならないため、数多くのリスクを抱える業務形態です。限られた人的リソースでもリスクを最小限に抑え、効率的に採用活動を進めるには、外部サービスやツールの活用が重要な手段です。

人材不足が続く現在、ひとり人事の体制を取らざるを得ない企業においては、リソースを最大限に活用した効率的で質の高い採用活動を実現するため、速やかな外部サービスの導入検討が求められます。

ひとり人事が抱える採用のリスク

- 過多な業務負担により、採用戦略が欠如する

- 採用活動が非効率となり、企業イメージの低下を招く事態にまでなり得る

- 採用成果を出せず、ひとり人事が心身ともに疲弊する

ひとり人事でも採用できる体制

- 効率の悪い求人広告やダイレクトリクルーティングは避けて、人材紹介サービスを活用する

- 大量の応募者対応の場合は、採用管理システムや採用代行サービスを検討する

- 派遣サービスを利用し、一時的に増員して体制をつくる

こちらの資料もおすすめです

目次

目次