新卒採用を早期化すべきか?メリット・デメリットと企業が取るべき戦略

目次

近年、新卒採用の「早期化」が大きなトレンドとなっています。インターンシップやオープンカンパニーの開催で学生と早期に接点を持ち、選考開始時にはすでに内定出しを意識した動きが進んでいる企業も少なくありません。

本記事では、新卒採用の早期化の背景や現状を整理しながら、企業が取るべき戦略について解説します。

新卒採用の早期化とは

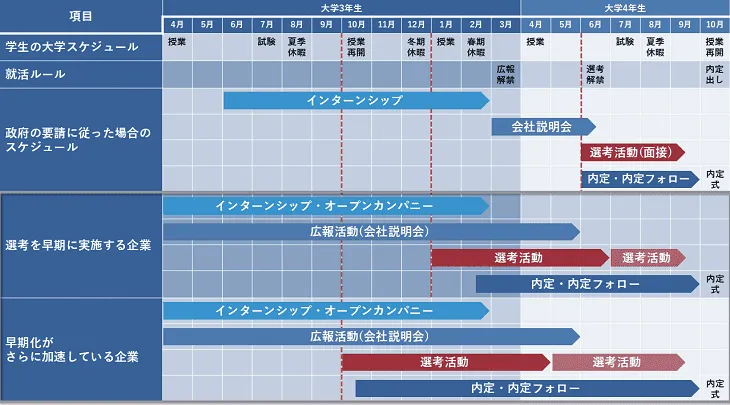

採用の「早期化」とは、広報開始や選考開始が年々前倒しになっている傾向を指します。政府による新卒採用に関する要請 ![]() (採用広報:3月開始、選考:6月開始)は形骸化しつつあり、インターンシップを通じた学生の囲い込みや、選考に向けた接点づくりが主流になっています。

(採用広報:3月開始、選考:6月開始)は形骸化しつつあり、インターンシップを通じた学生の囲い込みや、選考に向けた接点づくりが主流になっています。

2022年6月に三省合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正され、インターンシップの定義が変わり、参加者情報の採用活動への活用が可能となったことも、早期化が起きている要因と考えられます。

現在の新卒採用では、大学3年生の夏から冬にかけてインターンシップを実施し、大学3年生の2月から大学4年生4月にかけて内々定や内定を出すのが一般的です。

一部の企業では、より早い段階から採用プロセスを進める動きも見られます。例えば、大学3年の春にインターンシップや会社説明会で学生と接点を持ち、秋から選考開始、冬には内定出しと内定者フォローを実施するという流れも見られるようになってきました。

新卒採用スケジュールの変化

- 2000年代から2010年代前半までは、多くの企業が大学4年生の春頃に本選考を開始

- 大学3年生のうちに企業と接点を持つ機会は限られていた

- 現在では、大学2年の冬から3年生の早い段階で接点を持ち始めている

- インターンシップ、オープンカンパニー、業界研究イベントなどが接点の機会となっている

- 政府が推奨しているスケジュールにとらわれない動きが広がっている

参照:経済産業省 | 現大学2年生より、インターンシップのあり方が変わります! ![]()

マンパワーグループの新卒採用支援

マンパワーグループでは、新卒採用の事務代行からコンサルティング、内定者フォローなどを提供しています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

新卒採用の早期化が進む背景

新卒採用の早期化は、なぜここまで進んでいるのでしょうか。その背景を探りながら、企業がどのように対応すべきかについて考えてみましょう。

優秀層の囲い込み競争

少子化による学生数の減少が進むなか、企業は採用目標の達成や優秀な人材の確保が年々難しくなっています。これは、大手企業を含む多くの企業が避けられない課題です。

優秀な学生ほど、早期のうちに複数の企業からアプローチを受けており、学生との接点を持つタイミングの重要性は、ますます高まっています。そのため、企業は他社に先んじて学生との接点を確保するため、インターンシップやキャリアイベントなどの時期を前倒しし、早期に関係構築を図る必要に迫られています。

グローバル化と外資系企業の影響

グローバル化の影響で、通年採用やジョブ型雇用など、新たな採用手法が広まりつつあります。これらの採用活動のタイミングや方法に柔軟性を持たせた採用スタイルは、時期を問わず優秀な人材の採用ができ、海外では主流の方法です。

外資系企業やグローバル企業では、大学3年生の早い段階からインターンシップを実施し、そのまま選考・内定へ進むケースも少なくありません。

グローバル人材を確保したい企業では、世界標準に合わせた採用スケジュールを意識し、早期から接点を持つ動きが加速しています。一方で、従来のメンバーシップ型採用の枠組みを維持している企業も多く、国内では採用スケジュールの転換期にあるといえるでしょう。

学生側のキャリア意識の変化

2011年4月に施行された大学設置基準の改正 ![]() でキャリア教育の実施が必須化されるなど、国と教育機関双方のキャリア教育への取り組みが強化されています。

でキャリア教育の実施が必須化されるなど、国と教育機関双方のキャリア教育への取り組みが強化されています。

学生のキャリア意識は多様化しており、「安定志向」だけでなく「成長機会」や「自己実現」を重視する層も増えています。大学1・2年生の段階から、キャリア教育を受ける機会があり、早くからキャリア観を考える機会があることも一因でしょう。

積極的に情報収集やキャリア形成に取り組む学生は、大学2〜3年生になると、企業との接点を求めるようになります。インターンシップや業界研究イベントへの参加が活発化しているのも、このような背景があるためです。

認知度を高めたい企業による取り組みが増加

自社の認知度を高める戦略のために、早期選考を導入する企業も増えています。

B to B企業や地方企業、知名度の低い企業は、学生に知ってもらう機会が限られるため、早期のインターンシップやイベントなど、接点を増やす取り組みを活発化させています。

また、大手企業との競争を回避するため、中小企業が差別化戦略の一環として早期採用を取り入れるケースも増えています。

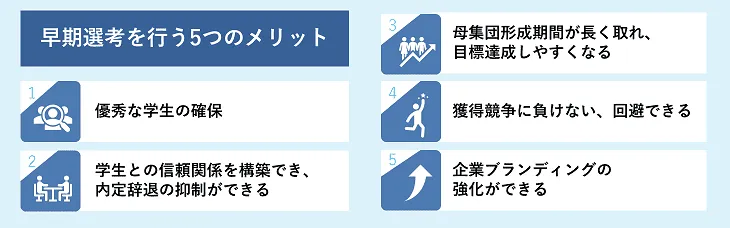

早期選考を行う5つのメリット

多くの場合、早期選考は競争回避のための消極的な選択ではなく、優秀な人材を確保するための積極的な取り組みとして行われており、メリットも十分にあります。

優秀な学生の確保

優秀な学業成績や、主体性やリーダーシップなどの高いポテンシャルを持つ学生は、多くの企業から注目されており、早期に内定を得る傾向があります。自社に関心を持った学生をいち早く囲い込むためにも、採用活動の早期開催は有効な手段です。

マンパワーグループが実施した調査でも、早期選考について以下のような学生の声が寄せられています。

- 就活を早く終わらせて研究に専念できた

- 早いうちから動けるから業界研究を楽しめた

- 今まで知らなかった優良企業に出会える可能性が大きくなり、やりたい仕事・志望する企業を絞ってギリギリまで就活をしなくていい

- 早めの段階から自己分析や本当にしたいことを考えることができた

調査データ:就活時にどう考えていた?「企業の新卒採用早期化」のメリット・デメリットや、企業に応募する際に“給与以外”で重視した点

このように、就職活動に前向きな意識を持つ学生ほど早期から動いており、早期選考の実施は、こうした優秀な人材を確保できる可能性が高まります。

関連記事:優秀な学生の見分け方とは?見極めるための6つのポイントについて解説

学生との信頼関係を構築でき、内定辞退の抑制ができる

就職活動が本格化する前の段階では学生は志望企業が固まっておらず、さまざまな企業を比較検討しています。この時期の丁寧な情報提供や対話は、「自分を大切に考えてくれている企業」という印象を持ってもらいやすく、志望優先度の向上に役立ちます。

施策のポイント

【双方向コミュニケーションの重要性と効果】

- 一方的情報提供ではなく、双方向コミュニケーションを意識する

- 学生の疑問や不安に適切に対応することで強固な関係構築につながる

- 信頼関係により学生が本音を話しやすくなる

- 企業側の学生理解が深まり、早期離職リスクの低減につながる

【具体的な情報提供と場づくり】

- 業務内容・職場雰囲気の具体的情報提供が学生の納得感を高める

- インターンシップや座談会は社員と直接対話できる機会として効果的

- 直接対話の場は心理的つながりを形成し、内定辞退抑制に効果がある

- 若手社員やロールモデルとなる社員など、参加者選定にも配慮する

母集団形成期間が長く取れ、目標達成しやすくなる

母集団形成期間を長く確保すると、選考状況や内定承諾状況を見ながら、採用活動の方向修正ができる余地が生まれます。選考が順調に進まない場合も、会社説明会の追加開催やターゲット層の拡大、採用手法の見直しなどの強化策を学生の就活期間内に打ち出せます。

また、早期内定者が辞退した際も、本選考期間でリカバリーができるため、最終的な採用目標の達成率を高めやすくなります。

獲得競争に負けない、回避できる

競合企業に先んじて採用活動を実施し、他社との比較検討が進んでいない段階から興味を持ってもらえれば、直接的な競争を避けつつ、学生との関係構築で優位に立つことができます。

一方で、動き出しが遅れると、すでに他社と強い関係を築いている学生へのアプローチは難易度が高いため、質の高い母集団形成ができないリスクが高まります。

ただし、多くの企業が早期選考を導入しているなか、単にスピードを重視するだけの差別化では効果は見込めません。ターゲット層の学生が「この企業で働きたい」と感じられるような関係をいち早く構築するための戦略的な視点が求められます。

企業ブランディングの強化ができる

早期選考は、企業ブランディングにも副次的な効果をもたらします。就職活動の初期段階は、企業の印象が形成されやすいため、この時期に接点を持つと、「最初に知った企業」「丁寧に関わってくれた企業」として記憶に残りやすくなります。

また、インターンシップやリクルーター面談などを通じて、「人を大切にする会社」「成長を支援してくれる会社」などの好印象を与えられれば、SNSや口コミを通じて企業の認知が広がる可能性もあります。採用広報だけでは届かなかった層への認知拡大にもつながり、企業ブランドの強化が期待できます。

仮に入社に至らなかった場合でも、好意的な印象を持ち続けてもらえれば、友人や後輩への推薦のほか、将来的な転職先、あるいは取引先や協業相手として良好な関係を築くきっかけになるかもしれません。

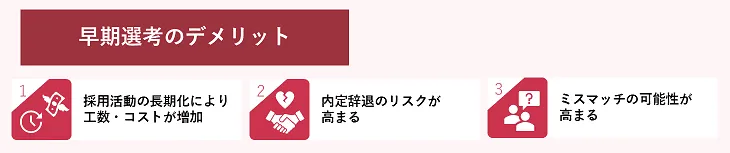

早期選考のデメリット

早期選考にはデメリットが生じるリスクもあります。考慮すべき課題について解説します。

採用活動の長期化により工数・コストが増加

早期選考は採用活動の長期化を招きやすく、コストや工数の増加につながります。母集団形成のための広告費などがかさむほか、内定者フォローや次年度採用の準備が重なるため、人的リソースの確保が不可欠です。

また、インターンシップを導入すると採用フローがさらに複雑化し、少人数採用の企業では、かえって非効率になるリスクも生じます。

早期選考は、単にスケジュールを前倒しすればよいというものではありません。選考を見据えた「学生との関係構築」や「適性の見極め」を意識した設計と運用をしなければ、早期選考のメリットを十分に得ることができません。

内定辞退のリスクが高まる

早期の内定提示は優秀層の囲い込みに有効ですが、一方で内定辞退のリスクが高まります。その背景には、主に2つの要因が挙げられます。

「第一志望ではないけれど、とりあえず内定を確保しておきたい」学生の存在

就職活動初期は自己理解や企業理解が浅いため、早めの内定を「とりあえずの安心材料」として受け取る学生がいます。就職活動を継続していくうちに、他の企業との比較を通して自分に合った企業が見えてきた結果、内定辞退するケースが少なくありません。

周囲の影響や情報過多による気持ちの揺らぎ

就職活動を続ける友人の話や他社の情報などに触れ、「本当にこの会社でよかったのか?」「会社に就職する以外の道もあるのでは」と迷いが生じ、内定辞退してしまうケースもあります。このような感情の揺れは、早期選考で入社までの期間が長期化すると生じやすく、「内定ブルー」と呼ばれています。

関連記事:「内定ブルー」とは? 人事ができる対処法について解説

ミスマッチの可能性が高まる

自己分析や企業研究が不十分な段階で、価値観やキャリア観が固まっていない学生が内定を受けると、その後の志向の変化によって入社後の業務内容や職場の雰囲気にギャップを感じてしまうケースは少なくありません。結果、早期離職に至るリスクが高まります。

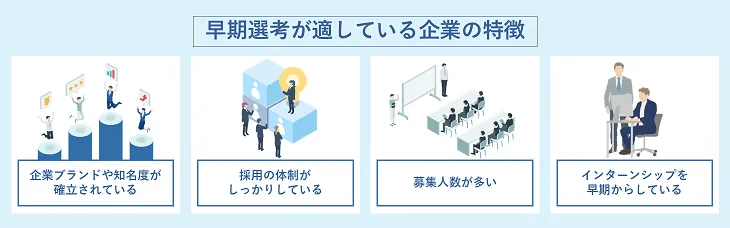

早期選考が適している企業の特徴

新卒採用の早期化がすべての企業にとって最適とは限りません。企業の目的や採用体制によっては、かえって負担になる可能性もあります。ここでは、早期選考のメリットを活かしやすい企業の特徴を紹介します。

企業ブランドや知名度が確立されている企業

知名度やブランド力の高い企業は学生から人気があるため、早期接点を持つことで競合他社より優位に立てます。

優秀な学生を早期に確保できれば質の高い母集団が形成され、採用精度が向上します。また、採用規模の大きい企業では、早期選考で内定者を一定数確保することで、採用目標達成が達成しやすくなるでしょう。

採用の体制がしっかりしている

早期選考は内定後のフォロー期間が長く、計画的かつ丁寧なフォローアップが必要です。また、長期的にさまざまな施策を展開する必要があり、異なる年度の新卒採用と重複するケースも多いため、工数がかかります。

学生との関係づくりを続けていくだけでなく、採用活動全体をうまく回していける体制があるかどうかが早期選考の成功のカギを握ります。

戦略や施策が絵にかいた餅にならず、しっかりと実行できる体制を持っていることは、早期選考導入の条件と言えます。

募集人数が多い

大規模採用を行う企業にとって、早期選考は人材確保を計画的に進められる有効な手段です。辞退者が出た場合のリカバリーや、内定者フォローの強化、選考スケジュールの柔軟な調整がしやすくなり、採用成功率の向上が期待できます。

早期からインターンシップをしている企業

早期からインターンシップを実施している企業は、学生と継続的に接点を持ちやすく、選考前から相互理解を深められる点で大きなアドバンテージがあります。

ただし、インターンシップ後の選考への導線が設計されていなければ、せっかく高まった学生の関心も他社に流れてしまう可能性があります。そのため、学生の興味が高まったタイミングでスムーズに選考へつなげられるよう、選考への導線を含めたプログラム設計が、成功の重要なポイントです。

インターンシップ・オープンカンパニー支援サービス資料をダウンロードする >>

早期選考の導入に慎重になるべき企業

早期選考の導入には多くのメリットがある一方で、必ずしもすべての企業に適しているわけではありません。導入には一定の準備や条件が必要で、慎重に検討すべきケースもあります。以下に、早期選考の導入を慎重に考えるべき企業の特徴を挙げます。

企業の知名度が低い、ブランド力が弱い企業

就職活動の初期段階では、学生はどうしても知名度の高い企業を優先して情報収集する傾向があります。そのため、認知度が低い企業が早期選考を行っても、十分な母集団を形成できない可能性があります。

また、内定を出しても「とりあえずの保険」として受け止められ、最終的に辞退されてしまうリスクも考慮する必要があります。

関連記事:中小企業の新卒採用を成功させるには?大手企業との差別化を徹底解説

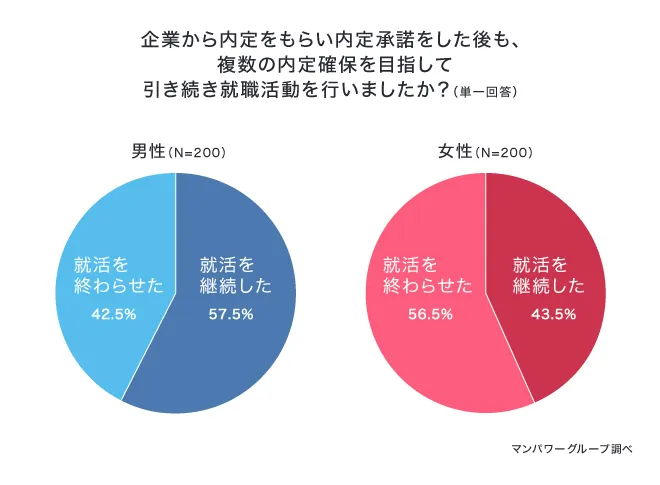

採用人数が少ない

採用予定数が少ない企業では、たった1人の内定辞退でも採用計画に大きな影響が出るため、限られた人員や予算をどう使うかを慎重に考える必要があります。

早期選考で目標人数を早く確保できたとしても、その後の採用活動やフォローが不十分だと、内定辞退があった時の立て直しが難しくなってしまいます。

また、内定をもらっても就活を続ける学生は多いので、志望度をしっかり確認せずに早々と内定を出すと、後で取り返しのつかない事態になりかねません。こうしたリスクを考えると、早期選考の導入は慎重に検討したほうがよいでしょう。

実際、マンパワーグループの調査でも、約半数の学生が内定承諾後も就職活動を継続しているという結果が出ています。

調査データ:就活生の約半数が内定承諾後の就職活動を継続。内定承諾後も就活を継続したリアルな理由とは?

採用リソースが十分でない企業

採用リソースが限られている企業では、早期選考が形だけの運用になってしまいがちです。施策を立てても十分な実行ができず、フォローアップや学生対応が後手に回り、かえって学生の印象を悪化させてしまうリスクがあります。

やっつけ仕事のような対応は、信頼関係を築くどころか内定辞退や企業イメージの低下を招く恐れがあります。早期選考を導入する際は、自社の状況を客観的に見て、実行体制や対応品質が担保できるかどうかを慎重に検討してください。

採用方針が確立していない企業(計画未整備)

明確な採用方針や評価基準がない企業では、早期選考を導入してもうまく機能しません。評価な方針や基準による採用活動は、学生の適性を見極められず、ミスマッチや早期離職のリスクが高まります。

また、自社の強みやアピールポイントが整理されていないと、内定を出しても学生の心に響かず内定辞退に至るリスクや、そもそも選考に学生が集まらない可能性もあります。

早期に動くからこそ、評価基準や訴求ポイントを明確にした、計画的かつ戦略的な選考設計が必要です。

マンパワーグループの新卒採用支援

マンパワーグループでは、新卒採用の事務代行からコンサルティング、内定者フォローなどを提供しています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

採用代行を活用した効果的な早期選考の実現

人材不足や知名度などの制約を抱える企業にとって、早期選考の導入はハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、採用代行サービスを活用することで、限られたリソースでも効果的な早期選考を実現できます。

採用代行で解決できる早期選考の課題

- 人員不足の解消

採用担当者が少なくても、採用代行チームが必要な人員を十分に配置し、母集団形成から選考、内定者フォローまでを支援。社内リソースを最小限に抑えながらも、採用活動を広げることが可能になります。 - 複数年度の採用活動の並行運用

次年度の採用計画立案と内定者フォローが時期的に重複する場合でも、採用代行ベンダーと戦略的に業務を分担することで効率的な並行運用が可能になります。繁忙期の業務集中を解消し、各フェーズに適切なリソースを配分できるため、質を落とすことなく複数年度の採用活動を同時進行できます。 - 専門性の補完

知名度が低い企業でも、インターンシップ設計や早期選考の専門的ノウハウを持つ採用代行ベンダーのノウハウを得ることで、自社に適したプランを提案してもらえます。業界特性や企業規模に合わせた差別化戦略の立案から実行までのサポートにより、知名度に頼らない採用活動が可能になります。 - コスト効率の向上

自社で採用体制を通年で強化するよりも、繁忙期や専門性が必要な局面だけ採用代行サービスを利用することで、採用コストの最適化が図れます。固定費を抑えながら、必要なタイミングで専門的サポートを得られるため、中小企業でも費用対効果の高い採用活動を実現できます。

新卒採用をニーズに合わせて支援

新卒採用の計画から新卒研修支援まで、新卒採用をご要望に合わせて支援するサービスを提供しております。初めて新卒採用をしたい、カバーしてほしい業務がある、など様々なニーズで利用いただいております。

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

新卒採用の早期化は、優秀な人材との早期接点の確保や関係構築、ブランディング強化など多くのメリットがありますが、同時にコストやリソースの圧迫、辞退・ミスマッチといったリスクも伴います。

導入を検討する際は、自社の認知度や採用体制、採用方針の整備状況などを踏まえ、慎重に判断する必要があります。

単なるスケジュールの前倒しではなく、「どのように学生と関係を築き、動機づけを行い、納得感のある採用を実現するか」が重要です。

本記事のポイント

- 早期化の背景は、採用競争の激化・グローバル化・学生の意識変化など

- 早期選考のメリットは優秀層の確保、関係構築による選考品質向上、目標達成へのリカバリーのしやすさ、ブランド強化など

- 内定辞退やミスマッチ発生のリスク、採用リソース不足などの課題も

- 全ての企業に適した施策ではないため、企業特性による向き不向きを把握のうえで導入検討のこと

- “早く動く”だけでは不十分。成功のカギは「戦略的な設計」と「丁寧な運用」

こちらの資料もおすすめです

目次

目次