地方の中小企業が抱える採用課題と3つの改善策

目次

近年、地方の中小企業は深刻な採用難に直面しています。人口減少や都市部への若者の流出により、人材の確保が一層困難になっているのが現状です。また、企業の知名度や採用活動のリソース不足が、さらにその課題を深刻化させています。

しかし、自社の状況を踏まえた施策を講じれば、地方企業も効果的な人材確保は可能です。本記事では、地方の中小企業が直面する採用課題と、その具体的な改善策について詳しく解説します。

地方中小企業が採用難に陥る背景

地方の中小企業が人材確保に苦戦する背景には、単に「応募者が少ない」という問題だけではなく、複数の要因が影響しています。

以下では、採用難を引き起こす具体的な要因について解説します。

人口減少と若者の都市流出が加速

地方の中小企業が抱える最大の課題の一つは、若手人材の確保が極めて難しくなっていることです。特に、進学や就職を機に都市部へ移り住む若者が多く、一度地方を離れると戻らないケースが大半を占めます。

ニッセイ基礎研究所の「都道府県人口減の未来図 ![]() 」(2023年)によると、大卒者の多くが都市部に定着し、東京圏への一極集中が進んでいると指摘されています。特に20代前半の若手人材が地方から流出する傾向が強く、地方企業は厳しい採用競争を強いられる状況です。

」(2023年)によると、大卒者の多くが都市部に定着し、東京圏への一極集中が進んでいると指摘されています。特に20代前半の若手人材が地方から流出する傾向が強く、地方企業は厳しい採用競争を強いられる状況です。

地方企業は都市部に比べ求人倍率が高い

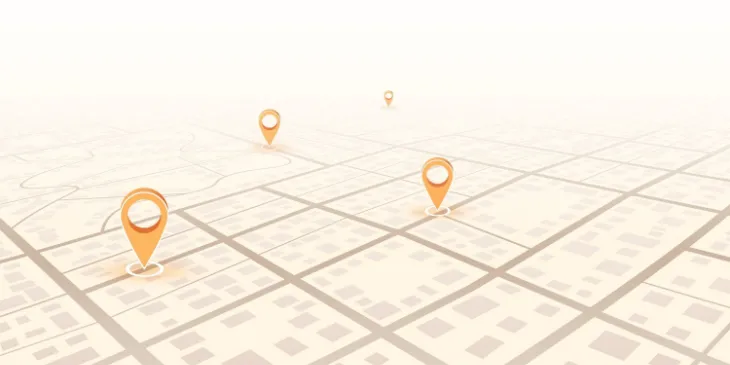

都市圏と地方では、有効求人倍率に大きな差があります。一般的に、地方では求人数が多く、求職者1人あたりの求人倍率が高い傾向にあります。

厚生労働省の統計によると、地方と都市部(一都三県、関西圏、愛知、宮城、広島、福岡)の2024年12月の求人倍率を比較した場合、地方の平均求人倍率は1.41、都市部の平均求人倍率は1.18と、地方の方が高いことがわかります。

これは、求職者が多くの求人から選べる状況にあり、地方の中小企業は人材獲得のために採用戦略が必要であることを意味します。

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分) ![]()

知名度が低いと採用のハードルが上がる

中小企業は、事業規模や広告戦略、ブランディングの面で都市部の大手企業に比べて発信力が限られ、その結果、知名度が低く、求職者に選ばれにくいという課題があります。

特に新卒採用では、学生が「知っている企業」や「就活サイトでよく見かける企業」を優先する傾向にあり、地方の中小企業は応募を集めにくい状況です。

企業の魅力が十分に伝わらなければ、求人広告なども成果が出しづらくなります。

採用担当者の負担が大きく、計画的な採用が難しい

多くの地方企業では、採用担当者が専任ではなく、他の業務と兼務しているため、十分な採用活動を行うことが難しい状況です。特に中小企業では、採用計画の策定や選考プロセスの見直しが後回しになり、場当たり的な採用活動になってしまいがちです。

採用活動では、求人広告の運用や面接調整、応募者フォローなど多くの工数が発生します。しかし、担当者が忙しすぎて十分にフォローできず、せっかくの応募が辞退されてしまう、といったことも起きてしまっています。

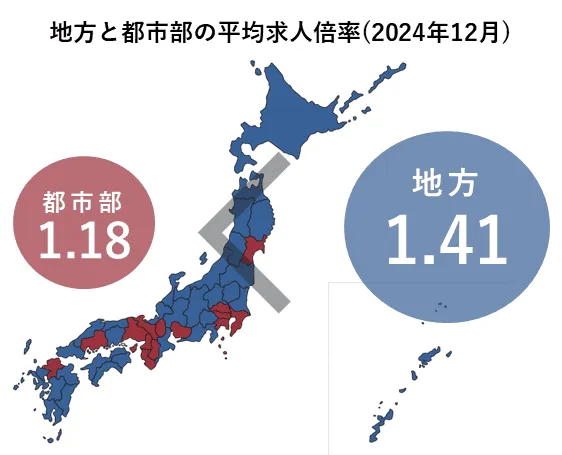

地方企業の採用活動における3つの改善策

地方企業が優秀な人材を確保するためには、戦略的な採用活動が欠かせません。それぞれの施策について解説します。

採用チャネルを見直し、応募者を増やす

地方企業の採用成功の第一歩は、できるだけ多くの求職者に募集を知ってもらうことです。

しかし、多くの企業がハローワークだけに頼る、何年も同じ採用手法を続けてしまい、効果検証ができないまま、「応募が無い」といった問題を抱えがちです。

従来の採用チャネルに加え、新たな手法を取り入れることを検討してみてください。中小企業が取り入れやすい施策を5つご紹介します。

人材紹介

人材紹介は、採用活動に十分に時間が取れない担当者がぜひ検討したい採用手法です。

人材紹介サービスの特徴

- 応募者対応が不要

- 要件に近い人材だけが紹介されるため、スクリーニングの工数が削減できる

- 自社を知らない求職者にアプローチしてもらえる

- 成功報酬型のため、「広告費だけがかかった」ということが起きない

人材紹介会社のキャリアアドバイザーは、多くの企業や求職者と接し、企業の特性や求職者のニーズに合わせた情報提供を得意としています。求人広告では伝えきれない企業の魅力を直接伝えることで、ターゲット層の応募増加が期待できます。

社員紹介制度の導入

既存の従業員や取引先からの紹介制度を活用するのも有効な手段です。社員紹介制度の導入は、信頼できる人材や企業文化にフィットしやすい人材を確保しやすく、定着率の向上も期待できます。

地元ネットワークの活用

地方企業が効果的に人材を確保するためには、地元のネットワークの活用もおすすめです。

自治体や商工会、業界団体などの地域組織と連携することで、地域のイベントや情報発信を通じて自社の存在を効果的に周知できます。対象地域の求職者に身近に感じてもらいやすくなり、知名度の向上につながります。

また、地元の人材バンクを活用すれば、地域の人材ニーズに合った効率的なマッチングが期待できます。

紹介予定派遣

あまり知られていませんが、紹介予定派遣は忙しい採用担当者には有効な採用手段の一つです。紹介予定派遣とは、一定期間派遣社員として働いた後、双方が合意すれば正式に正社員や契約社員として雇用される仕組みです。

<紹介予定派遣のメリット>

- 派遣会社が候補者を探してくるため、採用にかかる工数が削減できる

- 自社を認知していない潜在的な求職者にも知ってもらうことができる

- 働きぶりを実際に確認してから本採用を決定できる

- 紹介手数料は成功報酬型

人材派遣

正社員採用が決まるまでの間、業務の進行が止まらないよう支援する人材を確保したい場合には、人材派遣を活用するのもよいでしょう。人材派遣とは、派遣会社が企業の求めるスキルを持つ人材を派遣し、派遣社員が一定期間、企業の指示のもとで業務を行う仕組みです。

<人材派遣のメリット>

- 比較的早く人材を確保できる

- 必要な期間だけの依頼が可能

- 派遣会社が適した人材を選ぶため、工数削減になる

- 給与支払いや社保加入の対応が不要

次の2つは一定の工数がかかりますが、可能であれば取り入れたい施策です。

教育機関と連携

若年層の確保には、地元の大学や専門学校、高校などの教育機関との連携を検討しましょう。早い段階から企業の魅力や業界の動向を伝えられ、認知を促進できます。

具体的な取り組みとしては、インターンシップやオープンカンパニーが挙げられます。インターンシップの体験により、学生に自社の事業や社風を知ってもらい、関心を高めることができます。

奨学金制度や就職支援プログラムの提供を通じて、学生のキャリア形成をサポートしながら、自社への採用につなげる施策もよいでしょう。

就職フェア

就職フェアへの参加も効果的です。特に、地元大学の就活イベントや自治体が主催するフェアは、地元での就職を希望する求職者が多く集まるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ただし、参加企業も多いため、求職者の印象に残る工夫が必要です。単にブースを設置し会社説明の資料を読み上げるのではなく、事業内容をわかりやすく伝え、仕事のやりがいや具体的なキャリアパスを示すことが成功のポイントです。

就職フェアや合同説明会では、「選ばれる側」という意識を持ち、短時間で企業の魅力を効果的に伝えることが重要です。求職者のニーズに耳を傾け、誠実で分かりやすい説明を心がけるとともに、信頼を築く対応を意識します。また、次の接点につなげるためのフォローや、フィードバックを基にした継続的な改善も欠かせません。

ヘッドハンティング(役員や専門職の採用)

役員や専門職の採用では、ヘッドハンティングを利用するのもよいでしょう。経験と知識、スキルであり、企業に大きな影響を与えるポジションです。しっかりとした人材を獲得するために、ヘッドハンティングを利用して高いパフォーマンスを発揮する人材を獲得する中小企業も増えています。

企業PRに力を入れ、関心を引く

現在の求職者は、企業の評判や働き方をインターネットで調べた上で応募を決める傾向が強いため、オンライン上での企業PRは欠かせません。

しかし、多くの企業は、自社サイトや求人広告の内容が競合他社と差別化できておらず、採用活動において不利な状況に置かれています。

効果的な企業PRの手法

| 採用サイトの充実 | SEO対策・社員インタビューの掲載 |

| SNSの活用 | Instagram・Xで社内の雰囲気を発信 |

| YouTube・TikTokの動画活用 | 職場の様子や社員の声を映像で伝える |

| キャラクターを活用した採用ブランディング | 親しみやすさを演出 |

求人広告の内容もブラッシュアップ

オンライン求人広告の内容も改善していきましょう。

オンライン広告の一例

| 若年層向け | Instagram・TikTokの広告 |

| 経験が必要な中途採用 | 転職サイトやIndeedの活用 |

| 幅広い層向け | GoogleやYahoo!の求人広告 |

現状では「知りたい情報が不足していて、応募したいと思えない」「会社の雰囲気がわからず、迷ってしまう」など、求職者視点からみて十分な情報が提供されていない求人情報が散見されます。

「ターゲットは誰か」を念頭に置き、限られた求人広告の枠内でしっかりアピールできるように、ブラッシュアップしていきましょう。

リモートワークを導入する

在宅勤務を希望する求職者が増加しており、特に若年層には強く響く傾向があります。しかし、地方企業にはリモートワークの導入が進んでいない企業も多く、積極的な導入により他社との差別化が図れます。

リモートワークのメリット

- 他社と差別化できる

- エリア外の人材も採用の対象にできる

- ワークライフバランスを重視する優秀な層の関心を高められる

- 定着率の向上が期待できる

- 集中できる環境により、生産性を高められる

完全在宅が難しい場合でも、ハイブリッドワーク(週数回の出社とリモートを組み合わせる形式)を導入しアピールすることで、求職者の応募意欲を高められます。地方企業では、応募者の関心を引きやすい柔軟な働き方の活用が、採用力の強化につながります。

採用活動の遅延がもたらすリスク

採用が滞ると、企業の業務や成長に深刻な影響を及ぼします。業務が停滞し、既存社員の負担が増えるだけでなく、競争力の低下にもつながります。特に市場競争が激しい中での人材不足は、企業の継続にも関わる問題です。

人手不足が続くと、業務も業績も悪化する

人手不足は、従業員一人ひとりの業務負担の増加と長時間労働によるストレスの蓄積を招きます。モチベーションや生産性が低下しやすく、離職する従業員も増えてしまいます。離職が続くと、企業の評判にも影響し、採用市場での魅力が低下する悪循環が生じます。

特に、重要な業務を担う人材が退職した場合、後任を見つけるまでに時間がかかりやすく、業務の停滞やクオリティの低下は避けられません。また、人材を確保できなければ、新規事業の推進や市場変化への対応が難しくなります。

こうした負の連鎖を防ぐためには、採用力強化と働く環境の改善策が不可欠となります。

社員の負担増 ➡ ストレス・長時間労働 ➡ 離職率の上昇

- 仕事が回らず、現場社員が疲弊する

- 退職者が出ると、さらに負担が増え、悪循環が発生する

生産性の低下 ➡ 業務の質が下がる

- 重要な業務が後回しになる

- クオリティの低下により、クレームや取引停止のリスクが増える

企業の評判が悪化 ➡ さらに人が集まりにくくなる

- 「あの会社はブラックらしい」との噂が広がる

- 採用市場での競争力が低下し、応募者が減る

企業成長の停滞と市場競争力の低下

人材不足は、新規事業の展開やイノベーションの推進にも影響がでます。特に、DXが進まない企業は業務効率の効率化が遅れ、市場の変化への対応が難しくなるでしょう。

成長が停滞する主な原因

| DXが進まない | 効率化が遅れ、競合に遅れをとる |

| 新規事業に着手できない | 既存市場の縮小に対応できない |

| 組織に新しい視点が入らない | アイデアが枯渇し、変化に対応できない |

新しい人材が入らないと、組織の新陳代謝が停滞し、時代の変化や顧客ニーズに気づく力が低下しやすくなります。その結果、市場の動向に対応できず、競合他社との差が広がり、長期的には企業の存続が危うくなる可能性があります。

特に、地方企業では「市場環境の変化に適応できないと、数年後には事業継続が難しくなる」ケースも珍しくありません。正社員採用にこだわらず、外部の人材(フリーランス・業務委託・プロフェッショナル派遣など)を活用することも検討してみてください。

廃業リスク

中小企業では後継者不足が大きな課題となっています。実際に、後継者不在による廃業は増加傾向にあり、事業の成長余地があっても、人材不足が存続の壁となるケースが多く見られます。

廃業は自社だけでなく、取引先や顧客にも影響が波及するため、地域経済や雇用にも悪影響が及びます。このような事態を防ぐためには、早期から事業承継を視野に入れた人材採用や育成が不可欠です。

対策

- 事業承継を見据えた早期の採用計画

- シニア人材の活躍促進(短時間勤務・再雇用制度など)

- 地域のネットワークを活用した人材確保

計画的な人材確保と事業承継の準備を進めることで、「人がいないから仕方ない」と諦めずに、企業の未来を守ることができます。

急な退職のカバーに派遣を活用してみませんか?

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

採用が進まなければ、企業の業績や成長だけでなく、存続にも大きな影響を及ぼします。慢性的な人手不足は業務負荷を増大させ、社員の離職を招く悪循環を生み出します。さらに、新規事業の停滞やイノベーションの遅れが、競争力の低下を招きかねません。

こうした課題を解決するためには、従来の採用手法を見直し、柔軟な戦略を取り入れる視点が求められます。本記事で紹介した施策を振り返ると、以下のような取り組みが有効です。

- 母集団形成の強化(人材紹介・求人広告・地元ネットワークの活用)

- 企業PRの改善(SNS・動画活用・求職者目線の情報発信)

- 柔軟な働き方の導入(リモートワーク・副業・フレックスタイム制度

「採用難だから仕方がない」と諦めるのではなく、できる対策から着実に取り組めば、人材確保の可能性は広がります。まずは、自社に合った施策を見極め、小さな一歩から始めてみましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次