2022年の日本の雇用はどうなる?雇用予測調査・トレンドから考察

目次

新型コロナウイルス感染症の流行によるまん延防止等重点措置が2022年3月21日に解除されましたが雇用への爪痕はどうなっているのでしょうか。本記事では、2022年の雇用動向をもとに、今後どのような予測がなされているかを解説します。

2022年上半期(1~6月期)の雇用に関する調査

日本国内では大都市中心に2022年の1~3月期はまん延防止重点措置(以下「まん防」)期間中が大半を占めました。このまん防が日本企業の雇用にどれほどのインパクトを与えてきたのか。雇用予測と実際の完全失業率、有効求人倍率から読み解きます。

2022年第1四半期(1~3月)の雇用予測

雇用予測は前四半期よりマイナスの結果

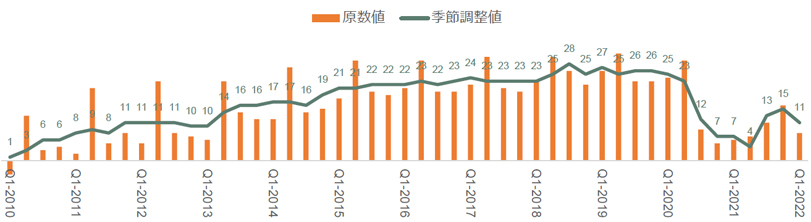

新型コロナウイルス感染症による感染拡大が続き、2021年1月7日のまん防措置が始まる直前、企業は雇用計画をどのように考えていたのでしょうか。企業1010社に雇用計画を尋ねた「マンパワーグループ雇用予測調査 2022年第1四半期(1-3月期)」によると、季節調整後(※1)の純雇用予測(※2)は緊急事態宣言措置中の前年同期と比べて4ポイント増加となりましたが、まん防措置前の前四半期比より、4ポイントのマイナスでした。終わりの見えないコロナ禍が雇用全体に傷を与えている状況でした。

(※1)純雇用予測: 調査結果のうち「増員する」と回答した企業数の割合(%)から「減員する」と回答した企業数の割合(%)を引いた値。

(※2)季節調整値: 月々の変動の癖(季節的要因)を除去したことを推計した値で、調査開始から3年以上経っている国で適用。日本では2006年第3四半期から適用しており、全て季節調整値をもとにした分析値を指標にしている。

雇用計画は変化なしが過半数近く、その中でも勝ち負けのメリハリあり

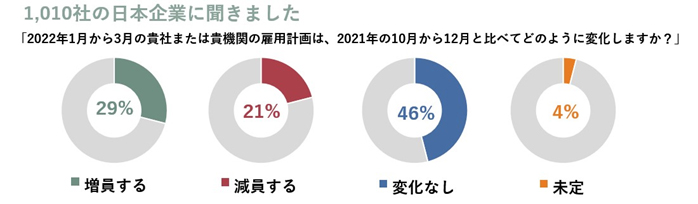

同調査で「2022年1月から3月の貴社または貴機関の雇用計画は、2021年の10月から12月と比べてどのように変化しますか?」と質問したところ、約3割の企業が「増員する(29%)」、約2割が「減員する(21%)」、半数近くが「変化なし(46%)」という回答でした。現状の雇用を維持しながら様子見であった状況がみてとれますが、増員、減員も予定しており、コロナ禍でも労働市場で雇用予測に格差が生じていることみてとれました。

業種別にみると、「レストラン・ホテル」の純雇用予測は「-3%」と唯一減員を予定していました一方、「IT・技術・通信・メディア」は純雇用予測が「+16%」と最も好調な労働市場であったことが見てとれます。業種別の雇用予測も新型コロナウイルス感染症による行動制限や経済活動への影響がダイレクトに響いているといえます。

| 業種 | 2022年 第1四半期 |

2021年 第4四半期比 |

2021年 第1四半期比 |

|---|---|---|---|

| 銀行・金融・保険・不動産 | 12 | -8 | -3 |

| 建設 | 9 | -12 | -3 |

| 教育・医療・福祉・行政 | 15 | +7 | +14 |

| IT・技術・通信・メディア | 16 | 該当なし | 該当なし |

| 製造 | 9 | -9 | +5 |

| 非営利 | 12 | 該当なし | 該当なし |

| 一次産業 | 3 | 該当なし | 該当なし |

| レストラン・ホテル | -3 | 該当なし | 該当なし |

| 卸・小売 | 14 | +1 | +11 |

| その他サービス | 4 | -16 | -10 |

| その他産業 | 6 | 該当なし | 該当なし |

出典:2022年第1四半期(1-3月期)雇用予測調査結果発表

2022年第2四半期(4~6月)の雇用予測

雇用意欲はまん防あけても、2期連続で前四半期よりマイナス

2022年1月から再び始まり、3月21日に終了したまん防期間中、企業の雇用計画はどのように変化したのでしょうか。

「マンパワーグループ雇用予測調査 2022年第2四半期(4-6月期)」によると、純雇用予測は2021年1~3月期より、3ポイントマイナス、前年同期との比較では1ポイントの増加に留まりました。

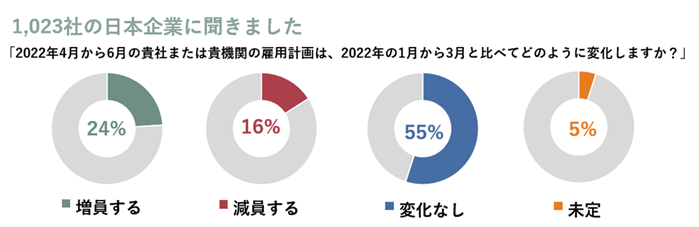

同調査で「2022年4月から6月の貴社または貴機関の雇用計画は、2022年の1月から3月と比べてどのように変化しますか?」と質問したところ、「増員する」と回答した企業は、24%、「減員する」と回答した企業は16%、「変化なし」と回答した企業が55%と、変化なしが過半数を占め、まん防があけても経済活動の見通しが不透明なため、雇用計画や予測はまだ回復にはいたっていない様子がみてとれます。

2022年第2四半期は11業種中9業種で増員予測

次に業種別にみていきましょう。

同調査によると、調査対象の11業種中、9業種と約8割が増員予定になっています。その内訳をみると、「第一次産業」が前四半期に比べて+22%と最も顕著な見通しとなり、次に「IT、技術、通信、メディア」が+18%と続いています。一方、「非営利」の純雇用予測は-15%、「教育、医療、福祉、行政」が-1%となっています。

コロナ禍をはじめ、言わば強制的なビジネス環境の変化により、業種別の雇用状況の優劣がハッキリついている傾向が見て取れます。

| 業種 | 2022年 第2四半期 |

2022年 第1四半期比 |

2021年 第2四半期比 |

|---|---|---|---|

| 銀行・金融・保険・不動産 | 9 | -2 | -6 |

| 建設 | 5 | -4 | ±0 |

| 教育・医療・福祉・行政 | -1 | -16 | -6 |

| IT・技術・通信・メディア | 18 | +2 | 該当なし |

| 製造 | 9 | +1 | +11 |

| 非営利 | -15 | -27 | 該当なし |

| 第一次産業 | 22 | +19 | 該当なし |

| レストラン・ホテル | 6 | +9 | 該当なし |

| 卸・小売 | 3 | -8 | +1 |

| その他サービス | 3 | -1 | -2 |

| その他産業 | 10 | +4 | 該当なし |

【2022年第2四半期】全ての地域で少しながらも増員予測

地域別では、同調査によると、調査対象の名古屋・大阪・東京の全てで増員予定となり、前年同期比でもプラスの結果でした。ただ、2021年第4四半期と比較すると名古屋-0%、大阪-5%、東京-1%と雇用計画の伸びは鈍化しています。トータルでは増員予定でも、外部環境のプラスとマイナスの両面をみて慎重に雇用計画を考えている様子が見て取れます。

| 地域 | 2022年 第2四半期 |

2022年 第1四半期比 |

2021年 第2四半期比 |

|---|---|---|---|

| 名古屋 | 2 | ±0 | +2 |

| 大阪 | 5 | -5 | +4 |

| 東京 | 10 | -1 | +5 |

出典:2022年第2四半期(4-6月期)雇用予測調査結果発表

2022年の雇用にまつわるトレンド・課題は?

雇用に直結するのは景気動向です。2022年の景気動向をもとに、雇用に影響するトレンドや課題を整理しましょう。

人出の増加による景気押上げの一方で、円安リスクが急浮上し、雇用情勢は緩やかな改善

帝国データバンクの「TDB景気動向調査(全国)―2022年4月調査―」の結果をみてみましょう。

2022年3月、4月ともに景気動向(DI)は改善し、人出の増大で個人消費関連に上向き傾向が表れたようです。一方で、ロシア・ウクライナ情勢や原油・原料材料の高価格化、急速な円安進行による下振れリスクが懸念されています。

同調査によると、この円安は、企業の56%が「自社業績にとってデメリットの方が大きい」と捉えています。しかし、プラスの材料もあります。通信環境のインフラ整備や半導体需要の増加、対面型サービス需要の拡大など、環境変化に対し、景気が上回る業界や業種もあり、総合すると穏やかな上向き傾向で推移するとみられています。

雇用に関しても、時流や変化対応に乗れたか・乗れないかで大きな差がつくことが考えられます。

出典:TDB 景気動向調査(全国)―2022年4月調査―│株式会社帝国データバンク(PDF) ![]()

テレワークの定着化をはじめ、雇用の柔軟性が強く問われる

コロナ禍で推進した働き方改革も雇用に大きく影響することが想定されます。

2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(経団連)によると、賃金以外の労働条件で労働組合との協議で最も重要視した項目は、テレワーク(在宅勤務やサテライトオフィスの導入・拡充)が春季労働交渉外の場での議論で21.4%と最多、春季労働交渉の場では13.8%と、時間外労働の削減(14.4%)に次ぐ重要な論点となっていました。

出典:2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果│一般社団法人 日本経済団体連合会(PDF) ![]()

では、まん防があけてテレワームの現状はどうなっているのでしょうか。

東京都の「テレワーク実施率調査結果(2022年4月)」をみると、2020年の3月は62.5%のテレワーク率が、まん防あけの4月になる52.1%と10.4ポイント減少しました。

この数字を大きいとみるかどうかです。

リアルに対面することが求められる業種や職種のテレワーク率が下がることは想定できますが、全てコロナ前に戻るのではなく、ある程度テレワークも定着してきたという見方もできます。実際、テレワークで仕事可能なITエンジニアなど、地方への移住や地方でも採用の動きも出てきています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の「特別調査 地域での副業・兼業の動向」によると、大企業は副業・兼業の推進に慎重であるものの、小規模企業ほど副業容認の傾向となっています。地方銀行で行員の副業解禁や副業マッチング支援の取り組み例もあるとのこと。

自治体も人材確保や雇用創出を目指して副業・兼業を支援するなど、働き方、働く場所を柔軟に選択できる流れも発生し、雇用に影響を与えることが想定されます。

出典:特別調査 地域での副業・兼業の動向│独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ![]()

まとめ

コロナ禍も完全に収束したわけではありませんが、まん防があけ、経済活動が活発化する一方、ロシア・ウクライナ情勢の影響や円安をはじめ経済や雇用に対するリスクも同時多発的に起きています。結果、ビジネスを取り巻く環境が刷新し、業界・ビジネスそのものの構造変化も加速しました。

日本の人口減のマクロの傾向は変わりません。テレワークの活用拡大、副業・兼業の承認、高齢者をはじめ誰もが働きやすい環境の提供といった働き方改革の推進をとおし、雇用の構造改革がより強く求められていくことが期待されます。

目次

目次