実は求人票のここが見られていた!採用成果を左右する人事制度設計

目次

求人票では、業務内容や待遇などに加えて、有給休暇・在宅勤務・フレックス制度などの人事制度についても、求職者がしっかり確認していることをご存じですか?

売り手市場の中、求職者は働き方の柔軟性や福利厚生の充実度を企業選びの大きな判断材料としています。

そこで本記事では、求職者の視点から、企業に魅力を感じる人事制度について解説します。

採用活動における人事制度の重要性

柔軟な働き方(リモート・フレックス・副業など)や、多様なライフスタイルに対応した制度(育児・介護・休職明け支援など)が企業選びの前提として重視される現代において、これらの制度が整備されているかどうかは採用の成果に大きく影響します。

こうした制度は従業員の働きやすさを高めるだけでなく、定着や生産性向上といった効果も見込めるため、導入の合理性は高く、実際に多くの企業が取り入れています。一方で、旧来の制度をそのまま維持している企業は、「働き方に柔軟性がない」と見なされ、求職者に敬遠される要因となりかねません。

また、給与条件に多少の差があっても、人事制度や福利厚生の内容次第でカバーできるケースもあります。

マンパワーグループが社会人1〜3年目を対象に「就職活動時にどう思っていたか」を調査した結果では、 給与よりも、働き方の柔軟性や待遇・福利厚生、残業の少なさの方が重視されていました。こうした環境整備や福利厚生を整えることは、給与の増額より変更が容易く、それでいて採用にインパクトがある施策と言えます。

さらに言えば、人事制度の見直しは、単なる内部整備ではなく、「私たちは、社員の人生も尊重する会社です」という強いメッセージになり、候補者にとってそれは「この会社で働きたい」と思える理由になります。現在の人事制度が、求職者にとって訴求力ある制度となっているか、ぜひ再点検してみてください。

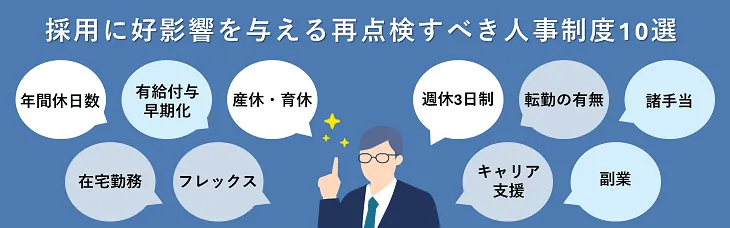

採用に好影響を与える再点検すべき人事制度10選

求職者は、企業選びとして当然のことながら業務内容や役職、給与水準をまず確認しますが、それと同様に有給休暇・在宅勤務・フレックス制度などの「働き方」にかかわる人事制度についても念入りにチェックしています。

求職者の企業選択に影響を与える代表的な10例をご紹介します。

年間休日数と有給取得推進

休日には、年間休日と有給に対する施策が考えられます。

| 企業規模 | 100日未満 | 100~109日 | 110~119日 | 120日以上 |

| 1000人以上 | 2.0% | 17.4% | 27.6% | 51.7% |

| 300~999人 | 4.0% | 23.4% | 26.4% | 44.9% |

| 100~299人 | 7.5% | 28.4% | 23.6% | 39.3% |

| 30~99人 | 15.0% | 29.3% | 20.9% | 33.2% |

令和6年度の厚生労働省の調査によると、従業員1000人以上の大企業では、年間休日が120日以上ある会社が半数を超えています。つまり、「年間120日以上の休日」は、大企業では少しずつ“あたりまえ”になりつつあると言えます。

そのため、中小企業がこれまで通りの休日数のままだと、求人票を見た段階で、優秀な人材に選ばれにくくなっている可能性があります。

しかしこの状況を言い換えると、中小企業こそ「年間休日120日以上」を打ち出すことで、他の同規模の会社と差をつけることができると言えます。休日を増やすことは、大きなコストがかかる施策ではないため、比較的はじめやすい取り組みのひとつです。ぜひ一度、検討してみてください。

また、有給休暇にも触れると、同調査では、有給休暇の平均取得率は65%となっています。

調査の中では50%を下回る業種はありませんので、自社の有給取得率が50%未満であれば、少なくともこの水準までは引き上げる必要があるでしょう。さらに、70%以上の取得率を実現できれば、求職者にとって「働きやすい会社」として好印象を与える可能性が高くなります。

一部の企業では、夏季休暇などを年次有給休暇として消化する運用がなされていますが、これは求職者にとってマイナスに映ることが多く、あまりおすすめできません。可能であれば、有給とは別に夏季休暇などを設けることを検討してみてください。

そのうえで、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することも有効です。これは、夏季や年末年始の連休に合わせて有給の取得を促進する仕組みで、企業としては取得率の向上につながり、従業員にとっては長期休暇を取りやすくなるメリットがあります。

年間休日の見直しにあたっては、「土日祝休み」や「完全週休二日制」が求職者に好まれる傾向があることも意識したいポイントです。

特に、直接部門と間接部門を問わず、シフト勤務を一律で課している場合は注意が必要です。工場や店舗など、業務上の稼働日との関係でシフト勤務が必要な職種があるのは当然ですが、実際に出社の必要がない職種まで「全員平等に」としてしまうと、求職者には合理性のない制度に見えてしまう可能性があります。

応募を集めやすくするには、「シフト勤務は業務上必要な範囲に限定しているか」といった観点で、あらためて制度設計を見直してみるとよいでしょう。

有給付与タイミングの早期化

この施策は、休日数を増やしたりコストをかけたりするものではなく、制度の見直しだけで実現できるため、比較的取り組みやすく、導入のハードルも低い改善項目です。

多くの企業では、入社後一定期間を試用期間とし、その間は有給休暇を付与しない運用が一般的です。しかし、求職者の立場に立ってみると、たとえば入社直後に体調を崩しても有給が使えず、「欠勤」扱いとされてしまう状況は、不安や不満を感じる要因となります。

そのため、試用期間中でも有給休暇の取得を認める運用にしたり、試用期間中のみ利用できる特別休暇(特別有給)を設けたりする企業も増えてきています。

また、可能であれば試用期間そのものを短縮することも検討してみてください。2012年の労働政策研究・研修機構の調査によれば、90%以上の企業が試用期間は「3カ月以内」となっています。もし自社が6か月の使用期間を設定している場合、「本当に6か月も必要か」を再考いただくと良いでしょう。

| 1か月 | 2か月 | 3ヵか月 | 4~6か月 | 7か月以上 | |

| 新卒採用 | 8.6% | 8.8% | 69.1% | 12.6% | 1.0% |

| 中途採用 | 9.9% | 9.7% | 68.1% | 11.2% | 1.0% |

試用期間の変更は、職務規定や求人情報の見直しといった手続きは必要になりますが、大がかりな制度変更を伴うわけではなく、スムーズに導入しやすい改善策です。結果として採用面でのプラス評価につながる可能性は十分にあります。

産休・育休制度の充実

今や、育児休業制度の「有無」ではなく、「活用されているか」が問われる時代です。

令和3年度の内閣府の調査によれば、女性の育休取得率には企業規模によって差があり、500人以上の企業で91.7%に達する一方、30〜99人規模では79.3%にとどまっています。制度そのものは整備されていても、実際に活用されるまでには、運用体制や職場の理解が必要です。

| 事業所規模 | 女性 | 男性 |

| 500人以上 | 91.7% | 17.0% |

| 100~499人 | 94.7% | 14.7% |

| 30~99人 | 79.3% | 13.1% |

| 5~29人 | 79.3% | 12.4% |

加えて近年では、男性の育休取得が注目されています。厚生労働省の令和5年度調査(PDF)![]() によれば、男性の育休取得率はついに30.1%と、2年間で16ポイント以上伸びています。企業側の後押しによって、実際に育休を取得する男性社員が増えてきた結果です。

によれば、男性の育休取得率はついに30.1%と、2年間で16ポイント以上伸びています。企業側の後押しによって、実際に育休を取得する男性社員が増えてきた結果です。

こうした取り組みは、働きやすさの象徴として求職者への強いアピールポイントにもなります。

特に、管理職が率先して育休を取得し、その実績を採用サイトなどで発信するなどのアピールは、「制度があるだけでなく、活用されている企業」という信頼感を高めることができます。

もちろん、主要メンバーの育休取得には業務への影響を懸念する声もあるかもしれません。

しかし、国や自治体では、企業の負担を軽減するための助成制度も整備されています。こうした支援も活用しながら、「育休が取りやすい職場環境」を具体的に伝える工夫が、採用競争力の強化につながります。

在宅勤務

介護や育児など家庭の事情を抱える求職者にとって、在宅勤務が可能かどうかは求人票で重要な項目の一つです。

総務省の令和6年の調査(PDF)![]() によると、テレワークを導入している企業は47.3%。このうち、在宅勤務を実施している企業は90.9%に上り、全体の約4割が在宅勤務を可能としています。

によると、テレワークを導入している企業は47.3%。このうち、在宅勤務を実施している企業は90.9%に上り、全体の約4割が在宅勤務を可能としています。

近年は「週5出社」へ回帰する企業もある一方で、職種ごとに出社・在宅の生産性を比較し、勤務形態を分ける企業も増えています。部署単位で在宅を導入しつつ、生産性が下がった場合は出社に切り替えるなど、柔軟な運用を行うケースも見られます。

業種によっては完全な在宅が難しい場合もありますが、業務内容を見直せば「週1在宅」など一定の柔軟性は可能かもしれません。ぜひ改めて検討してみてください。

フレックス制度

働き方の多様化が進む中で、柔軟な勤務制度の有無は、求職者が企業を選ぶうえでの重要な判断材料となっています。令和6年度の厚生労働省の調査(PDF)![]() によると、フレックスタイム制を導入している企業の割合は、事業規模が大きくなるほど高くなる傾向が見られます。

によると、フレックスタイム制を導入している企業の割合は、事業規模が大きくなるほど高くなる傾向が見られます。

| 事業所規模 | フレックスタイム制導入割合 |

| 1000人以上 | 34.9% |

| 300~999人 | 19.6% |

| 100~299人 | 9.2% |

| 30~99人 | 4.4% |

フレックスタイム制は、生産性の向上と同時にワークライフバランスの向上を目的としています。

特に業務に繁閑の波がある職種において、フレックス制度は有効です。繁忙期には必要な分だけ集中して働き、閑散期には早めに退勤するなど、時間を効率的に配分できるため、実働時間の平準化や残業の抑制に効果があります。

社員側にとってはワークライフバランスの向上につながり、企業側にとっては生産性の維持と離職率の低下が期待できるため、両者にとってメリットの大きい制度となりますので、該当する企業は積極的な検討をおすすめします。

また、副業を認めている企業においては、フレックス制度の有無が大きな意味を持ちます。勤務時間が厳しく固定されていると副業の時間確保が難しくなりますが、フレックスタイム制があれば、本業と副業の両立がしやすくなり、優秀な人材の確保や定着にもつながります。

週休3日制

働き方改革の一環として注目を集めるこの制度は、自治体など一部の公的機関でも導入が始まっており、今後の普及が期待される分野です。厚生労働省の同調査によれば、週休3日制を導入している企業はまだ少なく、従業員1,000人以上の大企業でもわずか3.5%にとどまっています。

| 事業所規模 | なんらかの週休3日制を導入 |

| 1000人以上 | 3.5% |

| 300~999人 | 2.3% |

| 100~299人 | 1.4% |

| 30~99人 | 1.5% |

このように導入率が低い今だからこそ、週休3日制に踏み切ることができれば、他社と差別化できる強い採用訴求力になります。ただし、業務が属人化している企業では、担当者の不在が増えることで業務が滞るリスクもあります。導入にあたっては、まず業務の棚卸しやマニュアル化を進め、平準化を図ることが重要です。

一方で、成果が評価しやすいアウトプット重視の業種(開発職、デザイナー、マーケター、クリエイティブ、エンジニア・プログラマーなど)や、シフトで動かしているコールセンターや店舗運営などの業態には、比較的導入しやすい制度といえます。

なお、週休3日制は一度導入すると後戻りが難しいため、制度設計や運用には慎重な検討と準備が不可欠です。とはいえ、採用競争が激化するなかで、知名度やブランド力だけでは届きにくい中小企業にとっては、柔軟な働き方を打ち出すことが採用面での強力な武器になります。

特に、自由な働き方を求める優秀層に響く選択肢として、週休3日制は戦略的に検討する価値がある制度です。

転勤の有無

特に若手層や家庭を持つ層を中心に「転勤あり」の条件は敬遠されがちです。勤務地の選択権がないことに対して不安や不満を抱く求職者も多く、せっかくの応募機会を逃す一因にもなっています。

もちろん、業務上の合理的な理由や本人の成長を見据えた異動であれば、一定の理解を得られるケースもあります。ですが、明確な意図や必要性がないまま、全国転勤可を前提とした運用が続いている場合は、制度の見直しを検討すべきタイミングかもしれません。

解消する方向性としては例えば、勤務地を限定する「地域限定社員制度」の導入や、「入社から一定期間は転勤なし」といった仕組みを設けることで、不安の払拭につながり、採用訴求力も高まります。また、異動の際に本人の意向を聞くプロセスを明確化するなど、転勤に対する安心感を与える制度設計が求められます。

諸手当

求人票をチェックする求職者は、基本給だけでなく、手当の充実度にも注目しています。住宅手当、家族手当、役職手当、資格手当、皆勤・精勤手当、出張手当、転勤手当、赴任手当、地域手当、食事手当など、多岐にわたる諸手当は、従業員の生活を直接的にサポートするものであり、企業が社員の人生にどれだけ寄り添おうとしているかを示すメッセージとなります。

一見、手当を増やすとなると企業側の支出が増えるため、制度化するのが難しいように見えますが、実は手当はその金額以上に「制度の存在そのものが企業への信頼感につながる」という特性を持っています。そのため、支払える手当が少額であっても、調整の余地が大いにあります。

勤務地や家族状況、ライフイベントなど、社員の人生に深く結びつく手当は、社員の生活や状況に配慮しているという姿勢を口頭で説明する以上に伝えてくれる仕組みです。基本給を大幅に引き上げるのが難しい状況であればなおさら、手当の拡充を検討してみる価値があるでしょう。

また、同業他社にない手当があると、それだけで「この会社は一歩踏み込んで社員を大切にしている」という差別化につながります。求職者は、単なる給与額だけでなく、こうしたきめ細やかなサポート体制があるかどうかを重視しており、手当の充実が応募動機となるケースも少なくないのです。

キャリア支援・人材育成の充実

特にキャリアパスに多様性を持たせることが訴求力を高めます。産業能率大学総合研究所が実施した調査によると、大学卒1~3年目までの男女の正社員・正職員の中で、管理職・総合職を希望する割合は36.0%にとどまっています。最多は44.2%の一般職で、専門職は14.4%です。

この調査をもとに考えると、管理職を目指す総合職ルートだけでなく、専門性を深めていく「スペシャリスト職」、あるいは給与の上昇幅は低いが、残業も多くない「一般職」など、本人の志向に合わせて選べる選択肢があるかどうかが、採用力・定着力に直結すると言えます。

また、キャリア支援として、階層別研修やOJTの体系化だけでなく、1on1やキャリア面談の仕組みを整えることも効果的です。短期的な目標管理にとどまらず、長期視点での育成姿勢を見せることで、若手・中堅問わず「この会社で長く働きたい」と思える土壌をつくることができます。

副業

かつては“本業に支障をきたす”との懸念からタブー視されていた副業ですが、現在は状況が大きく変わってきています。

政府が働き方改革の一環として副業・兼業を推進し始めたのが2018年。以来、副業解禁に踏み切る企業が増え、今や副業を「リスク」ではなく「自己成長」「組織への還元機会」と捉える流れが主流になりつつあります。

実際、経団連の調査(2022年)![]() によると、回答企業の53.1%が、自社の社員が社外で副業・兼業することを「認めている」と答えています。さらに、「認める予定」と答えた企業も17.5%に上り、合わせると7割近い企業が副業を認めています。

によると、回答企業の53.1%が、自社の社員が社外で副業・兼業することを「認めている」と答えています。さらに、「認める予定」と答えた企業も17.5%に上り、合わせると7割近い企業が副業を認めています。

実際に副業をしている社会人の割合は、労働政策研究・研修機構の調査(2023年)![]() によると、まだ7.2%と多くはありませんが、求職者目線では「副業OK」の一言が応募動機になることも少なくありません。特に成長意欲が高く、自分のキャリアを自分で設計したいと考える人材にとって、副業の自由度は企業選びの重要な要素となっています。

によると、まだ7.2%と多くはありませんが、求職者目線では「副業OK」の一言が応募動機になることも少なくありません。特に成長意欲が高く、自分のキャリアを自分で設計したいと考える人材にとって、副業の自由度は企業選びの重要な要素となっています。

もちろん、情報漏洩やパフォーマンス低下のリスクには注意が必要です。しかし、事前申請制・本業優先の明文化など、運用ルールを整えれば、十分にコントロール可能な領域でもあります。

副業を「黙認」するのではなく、「制度として認める」「奨励する」姿勢に変えることが、これからの人材獲得競争で優位に立つ鍵となるかもしれません。

まとめ

社員の働き方を充実させる取り組みは、確かにコストや運用面での負担も伴います。だからこそ、自社にとって本当に必要な制度を選び取り、優先順位をつけて改善していくことが重要です。

勤務日数、転勤ルール、給与、キャリア支援、副業など、一つひとつの制度は、会社の姿勢や価値観を伝える手がかりになります。

採用環境が厳しさを増す中で、制度の整備が人材確保の力になる場面は確実に増えています。ご紹介した10のポイントの中で、自社でも取り入れやすいものがあれば、まずはできるところから見直してみるのも一つの方法です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次