新卒採用で利用できるSNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは?SNSの種類や活用方法、事例を紹介

目次

学生が身近に感じるコミュニケーションツールであるSNSを活用した採用手法に関心があるけれど、具体的にどのように活かせばいいかわからない、とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、新卒採用にSNS採用を導入する際のメリット・デメリットから、その活用方法、利用できるSNSの種類とポイントまで詳しく解説します。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは

SNS採用とは、SNS(Social networking service)を通じて応募者とのコミュニケーションを図る採用手法のことで、ソーシャルリクルーティングとも呼ばれます。

従来の会社案内や企業ホームページよりも情報の発信頻度が高く、若年層にとって身近なSNSを利用することで、より親しみを感じてもらえる機会を増やすことができます。

ここ10年で急速に普及したSNSですが、特に13歳~39歳の若年層では何らかのSNSを利用している割合が9割を超えています。(総務省「令和4年通信利用動向調査」より)

また、SNSの利用目的として「知りたいことについて情報を探すため」としている割合は64.5%と、就職活動の際の情報収集にも積極的に活用している学生が増えています。

ダイレクトリクルーティングとの違い

ダイレクトリクルーティングは、求職者からの応募を待つのではなく企業側から直接求職者へアプローチをする採用手法全般を指す言葉です。企業が求職者へ積極的に働きかけるという観点から、SNS採用はダイレクトリクルーティングの1つといえます。

また、最近では新卒採用においてもダイレクトリクルーティングが活用されています。詳しく知りたい方は「新卒採用でダイレクトリクルーティングを利用すべき7つの理由」をご覧ください。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)のメリット

SNS採用にはこれまでの採用広報媒体にはなかった多くのメリットがあります。

採用コストを抑えられる

広告配信などの追加機能については有料である場合がほとんどですが、SNSの基本機能は通常無料であるため、導入・運用のコストが低く、結果的に採用コストを抑えられる可能性が高くなります。

ミスマッチを回避できる

企業の情報発信によって求職者はより企業を理解しやすくなります。また、企業側も身近な連絡ツールであるSNSを通して求職者とのコミュニケーションを図ることで、その人物像が見えやすくなります。相互理解が促進され、雇用のミスマッチの回避が期待できます。

企業認知度を高めることが期待できる

SNSで自社の魅力を発信すれば、求職者だけでなく広く世間に情報が届きます。

多くのSNSではシェア機能があり、役に立つ情報やおもしろい切り口、企業の信念が伝わる情報を発信すれば、それを広く拡散してもらえる可能性もあります。

情報発信の継続により、企業の認知度向上やイメージアップにつながることが期待できます。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)のデメリット

多くのメリットがある一方、安易な導入により、これまでには想定されなかったデメリットが生じるケースがあります。

結果が出るまでに時間がかかる

ソーシャルリクルーティングを始めても、すぐに成果が出るものではないことを、あらかじめ理解しておくことが大切です。

フォロワーやファンの獲得に至るまでには、まずは見てもらう必要があります。しかし、まず見てもらえるようになるまでにも時間が必要です。また、ひたすら情報を流すのではなく、ターゲット層の興味関心を分析しながら、情報も根気よく定期的に更新していく必要があります。

炎上リスク

大きなデメリットに「炎上リスク」があげられます。SNSへの投稿内容が意図しない伝わり方をし、結果的に「偏った考え方」だと炎上してしまうことがあります。

さまざまな価値観やとらえ方の人がいることを意識して、慎重に発信しなければなりません。また、炎上リスクは可能性を減らすことはできても完全にコントロールすることは困難です。万が一、炎上が起こった場合に迅速に動ける体制を整えておくことも大切です。

新卒採用でのSNSの活用方法

ひとくちに「SNS採用」と言っても、新卒採用のどのフェーズに活用するかによって、選ぶべきSNSの種類や運用方法は異なります。

ここでは、特に新卒採用で活かせるSNSの活用方法を4つ紹介します。

母集団形成

SNSを用い母集団形成を行います。ダイレクトリクルーティングの一種としての活用であり、気になるSNSユーザーに直接コンタクトを取り、質の高い母集団形成を図ります。

採用の案内や説明会、カジュアル面談の打診など、ユーザーの関心度に合わせてアプローチを行います。

1対1のコミュニケーションとなるため、怪しまれないことが重要です。SNSの企業プロフィールやコンテンツを充実させるなど、信頼感を得られるよう心がけましょう。

人柄を見極める

SNSでのアプローチは、比較的カジュアルになりやすい側面もあります。SNSでの発言や言葉遣い、コミュニケーションを仕方やレスポンスの速さなど人柄や関心度を知ることができます。

認知度の拡大

採用広報の一環としても活用ができます。採用情報だけではなく、社内の様子やキャリアパス、福利厚生など求人情報だけでは得られない情報を求職者に提供することが可能です。

また、企業理念に基づいた活動や発信は、ブランディングを高めるだけでなく、Z世代など「企業の社会的貢献」を評価する層にも訴求することが可能です。

情報収集

SNS内での検索やハッシュタグなどを利用し、自社の評価や評判などの情報収集をすることができます。

採用イベントや会社説明会など、参加者のリアルな声を拾うことで、改善できる点が見つかりますし、自社では思いつかなかった意外な魅力や評価されているポイントも発見できます。

新卒採用で活用できるSNSの種類と特徴

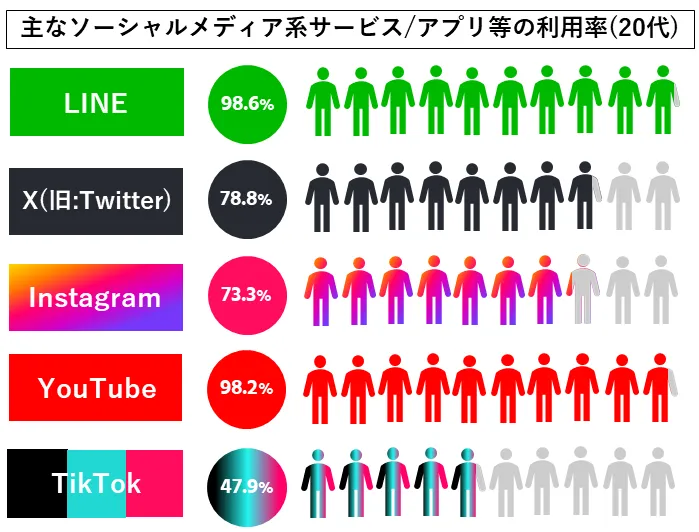

採用活動で利用するSNSは、ターゲット層における利用率やコンテンツのフォーマットによる向き不向きなどを考慮して選択します。FacebookやLinkedInは、SNS採用で活用されていますが、新卒採用向きではないため、ここでの説明は割愛します。

ここでは、国内の20代の利用率が高いSNSを中心に、SNS採用での特徴を解説します。

参照:総務省 情報通信政策研究所の「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 ![]() 」

」

LINE

家族や身近な友人などリアルな対人関係における連絡手段として日常的に利用されています。チャット機能はメールや電話と比較すると気軽に返信ができることから、日程調整などの連絡手段や問い合わせ対応に向いています。

国内9,500万ユーザー(※2023年3月時点)に向け、性別や年齢、居住エリアなどターゲティングを絞っての広告配信が可能です。

幅広い世代が活用していますが、面識のないアカウントとつながりを持つことは少ないため、幅広い認知や無関心層へのアピール・意識醸成のために使用するのは難易度が高いでしょう。

採用への活用法

LINE公式アカウントで友達登録を増やし、採用情報を提供する方法、エントリーや内定者との密な連絡ツールとして活用する方法があります。仕事情報や社内の様子がわかるコンテンツを配信する、採用担当者と気軽にコミュニケーションを取れる環境を用意することで、興味関心を高める効果があります。

X(旧:Twitter)

「いいね」「フォロー」や、気に入ったツイートを自分のアカウントに流せる「リツイート」などの機能があり、情報の拡散力が強いのが特徴です。情報発信だけでなく情報収集ツールとして活用する人も多く見られます。

日本での月間利用者数は6,650万(2023年12月時点)とされており、10~30代では半数以上が利用しています。企業ブランドの構築やイメージアップに向いているといえそうです。

採用への活用法

2023年のXへのブランド変更から、システム改修やルール変更をはじめ、様々な変更が運営会社によってなされているため、最新の状況を注視して運用する必要があります。

地域、言語、端末、年齢、性別などでターゲティングを絞った広告運用が可能なため、求人広告をターゲット向けに配信することなどが、活用法としてあげられます。

また、採用情報や社内文化を表現できるようなコンテンツを配信することで、認知の拡大が期待できます。

写真や動画で構成されるSNS。以前は10代~30代の女性が主流でしたが、最近では男性の利用者も増え、全年代のの半数以上、特に10代~20代では7割以上が利用しています。視覚に直接訴えることができるため、企業ブランドの構築やイメージアップに適しているといえそうです。

採用への活用法

Facebookと運営会社が同じであることから、Facebook広告のアカウントでInstagramの広告を出稿することができます。

YouTube

YouTubeは10台から40代で90%を超える利用率があり、幅広い年齢層に情報をリーチすることができます。YouTubeに動画コンテンツをアップし、YouTube内で広告配信をすることも可能ですが、企業サイトやナビサイト、その他のSNSなどを活用して情報拡散する方法もあります。

採用への活用法

動画配信・共有サービスを活用することで、オフィスの雰囲気や実際の仕事風景など、テキスト・静止画だけでは伝わりづらい空気感を伝えられます。動画コンテンツは、仕事内容の紹介や、社員インタビューなど、よりリアルな情報を届けたいコンテンツに向いています。

TikTok

今回紹介するSNSのなかでは最も利用率が低いTikTokですが、10代の利用率が高く、いわゆるZ世代をターゲットにした広報に合うSNSです。TikTokはショート動画と呼ばれる15秒~1分程度の短い動画で、同じ動画SNSであるYouTubeと比較して動画作成のハードルが低いこと、また、いわゆる「バズる」と呼ばれる拡散性が他のSNSと比較して高いという特徴があります。

採用への活用法

投稿内容は、必ずしも採用に直結するようなコンテンツに限る必要はありません。「面白さ」「可愛さ」「カッコよさ」などを追及したコンテンツで企業認知度を高めることに注力するのも一案です。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)を活用する際のポイント

自社に合ったSNSを選び、メリットを活かして採用に繋げるための3つのポイントを紹介します。

目的を定めるからこそ効果が期待できる

既述のように、SNSにもさまざまな種類があります。ソーシャルリクルーティングを始める際は、各SNSの特徴を理解してターゲットや目的に合ったSNSを選ぶことが大切です。

そのためには、まずソーシャルリクルーティングを導入する目的を明確にします。例えば、「短期間で退職する社員が多いので入社前に会社への理解度を深めるツールとして」「採用活動の途中でフェードアウトする求職者が多いので、求職者との連絡手段として」などと、具体的に掘り下げていきます。

また、目的が明確になったのなら、どのような内容で展開していくか、トーン&マナーはどうするかなど、それに応じたコンテンツテーマを決めていきます。

以上に加えて、安定して継続するために、更新頻度や返信のタイミング、担当者など、運用方針を定めておく必要もあります。

長期的な計画を立てる

ソーシャルリクルーティングは即効性を期待することはできず、継続こそが重要です。また、一方的な情報発信で終わっては、効果が半減してしまいます。地道に情報発信や求職者とのコミュニケーションを積み重ねていくことが求められます。

他の採用手法と併用が基本

ソーシャルリクルーティングが有効な採用手法だからといって、いきなりこれだけに採用手法を絞ってしまうことは危険です。前述のとおり結果が出るまでに時間がかかりますし、必ずしも運用がうまくいくとも限りません。あくまでも一つの手法として、他の採用手法とうまく併用していくことが大切です。

例えばSNSは現場のリアルな雰囲気を伝えるツールとして、ホームページは企業の基本情報や応募方法などの公式情報を掲載する場として、などと使い分けていくのもいいでしょう。

SNSで自社の雰囲気に興味を持ってくれた求職者を自社のページへ誘導し、そこで募集職種や報酬などを確認し、エントリーしてもらう。逆に、自社のホームページに訪問して仕事内容や休暇制度などに興味を持ってくれた求職者をSNSへ導き、現場の雰囲気を見てもらう。このような相互補完的な戦略が現実的です。

新卒採用でのSNSの活用例

最後に、実際に新卒採用で活用された事例をSNS別に紹介します。SNS採用の事例はこのほかにも、実際にSNSで検索が可能です。また、新入社員など若手社員へのアンケートで、就職活動当時印象に残った企業SNS企業アカウントをリサーチしてみてはいかがでしょうか。

採用での競合他社のSNSをベンチマークし、どのようなコンテンツが自社のSNS採用に活かせるか、多くの事例を参考にしましょう。

LINEの活用例

年代を問わず、最も利用されているSNSであるLINE。自社採用HPのマイページやマイナビなど就職ナビサイトでのコミュニケーションの場合、まずそこにアクセスしてもらわなくてはメッセージを目にしてもらうことができません。日常のコミュニケーションに利用するLINEなら、コミュニケーションのタイムラグを最小にできます。

しかし、個別にともだち登録を利用する方法では、多くの学生に対応することは難しくなります。多くの学生と同時にコミュニケーションを取りたい場合は、LINEのAPIを活用した採用マーケティングツールを利用する方法もあります。リマインド業務を大幅に削減すると同時に、学生とのタイムリーな接触機会を増加することで母集団の維持拡大を狙うことができます。

また、公式アカウントを活用してLINE上でコンテンツを届けることも可能です。LINE株式会社の新卒採用公式アカウントTOPでは、さまざまな投稿を直接見ることができます。

X(旧:Twitter)の活用例

Xでは「25卒」「26卒」と卒業年度を記載した「就活アカウント」を持ち、就職活動に関する情報収集をする学生が多数活用している様子を見ることができます。

Xの前身であるTwitterの日本版がリリースされたのは2008年ですが、そのわずか2年後の2010年から採用情報アカウントを運用しているのがサイボウズ株式会社です。XからYouTubeや自社ホームページへの誘導を組み合わせ、社員のアカウントなどもリポストしながら多くの情報発信に繋げています。

Instagramの活用例

画像加工・共有に特化したSNSであるInstagramの特徴を活かすには、いかに学生が興味を惹くような画像を用意できるかが重要なポイントです。

このポイントをうまく活かし、1万人を超えるフォロワーを集めているのが株式会社JALスカイです。Instagramではコメント及びDMは利用せず「働く社員」「仕事風景」「会社の雰囲気」の情報発信に注力していることで、SNSの特徴を活かした広報ツールの役割分担になっています。

YouTubeの活用例

YouTubeには、様々な企業の採用コンセプトムービーなどが投稿されています。動画でターゲットにしっかりと情報を届けられるのが魅力です。他のSNSよりも過去に遡って視聴しやすく、一度投稿した動画が長期間再生される「広報資産」になります。

ナビサイトや自社サイトへの埋め込み、広告配信などにも活用できる汎用性の高さがあるため、どのような流入経路を用意できるか、人事採用担当者だけでなく広報など会社全体での取り組みが成功のポイントになります。

TikTokの活用例

TikTokは他のSNSと比較すると、最も若年層の支持率が高いSNSです。もともと音楽に合わせて踊る動画などエンタメ系の投稿が多いため、採用を目的としたアカウントでも、目を惹くような「面白さ」を重視したコンテンツを用意できるかがひとつのポイントです。

このエンターテイメント性に社長自らが率先して取り組み、何度も「バズ」を引き起こし、採用にも貢献した事例が大京警備保障株式会社です。「誰が」そのコンテンツを考え、投稿しているのかは面白さに大きな影響があります。

まとめ

SNS採用は、Z世代である若年層を中心に、新卒採用の新しいコミュニケーションツールとして年々広がりを見せています。どのような志向・価値観の学生に自社に興味を持ってもらいたいか、それをSNSの特徴を通じて伝えるために、どのSNSを活用するか、どのように運用していくか、しっかりと社内のコンセンサスを取って始めることが大切です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次