休憩時間の法律上での規定とは?休憩の3原則と派遣先の対応を解説

目次

「毎日、45分ないしは60分の休憩時間を昼時にとる」といったように、何気なくとっている人も多い休憩時間ですが、労働基準法でさまざまな規定がされています。

法律で定められた方法や時間どおりの休憩が与えられていないと、当然のことながら法律違反とみなされます。休憩時間が法律上どのように定められているのか、例外事項なども含め、確認しておきましょう。

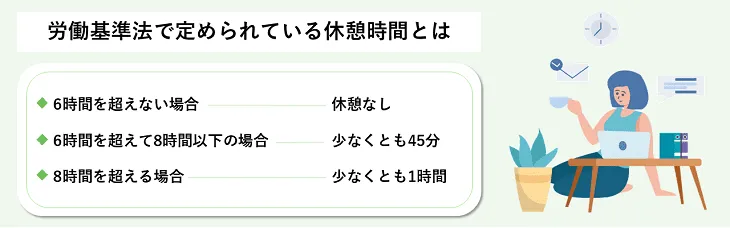

労働基準法で定められている休憩時間とは

労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としています。

ここで注意したいのは、「少なくとも」という言葉です。つまり、勤務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えることもできるのです。勤務時間が1日8時間のフルタイムの従業員だけでなく、勤務時間が1日8時間に満たないパート従業員に対しても1時間の休憩を付与する企業も多く見られます。

また、1日の労働時間が6時間の場合、休憩時間を与える義務はありません。「休憩時間の分、拘束時間が長くなるので割に合わない」と感じる人もいるため、その場合は無理に休憩時間を設定しなくても問題ありません。

ただし、職場環境や業務内容などによっては、休憩なしでの6時間勤務は、途中で集中力が途切れ、作業効率が低下する恐れがあるので、できれば途中で休憩時間を設定するのもよいでしょう。

また、勤務時間が6時間を1分でも超える場合、45分の休憩が必要です。休憩時間は勤務時間内にとる必要があるため(後述の途中付与の原則を参照)、残業が発生する可能性が高い場合には、あらかじめ休憩時間を業務時間内に設定しているほうが、運用がスムーズです。

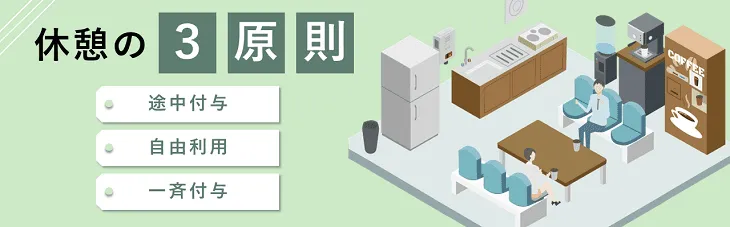

休憩の3原則

労働基準法第34条で定められている休憩のルールには、「途中付与の原則」「自由利用の原則」「一斉付与の原則」の3原則があります。それぞれについて説明します。

途中付与の原則

休憩時間は、労働時間の途中で与えなければなりません。つまり、休憩時間を労働時間の始めや終わりに与えることは認められていません。

「休憩はいらないので早く帰りたい」と従業員から言われても、それを認めてしまうと労働基準法違反となります。

自由利用の原則

休憩時間は、従業員が自由に利用できなければいけません。基本的には、企業は従業員がどのように休憩時間を使うか、干渉することはできません。

ただし、休憩時間の利用について、規律保持上で必要な制限を加えることは、自由に過ごすという休憩の目的を害さない限り、差し支えありません。例えば、休憩時間中に会社のパソコンを使用してのゲームを禁止することや、休憩時間中の外出を届出制にすることなどが該当します。

また、休憩時間は労働時間ではありません。休憩時間中の電話対応や、休憩時間内にもかかわらず早めの着席を義務付けるなどは、「休憩時間に労働させている」として違法とみなされます。

自由利用の適用外となるケース

労働基準法施行規則第33条で定められた業務についている場合は、休憩の自由利用の原則の適用外となります。具体的には、警察官や消防団員、児童と生活をともにする児童自立支援施設の職員などが該当します。

一斉付与の原則

休憩は、全従業員に事業場ごとで一斉に与えなければなりません。

一斉付与の適用外となるケース

休憩時間は、一斉に与えなければなりませんが、お客様対応等がある場合、交代して対応しなければならないケースもあります。

一斉に与えることができない場合は、労働組合(従業員の過半数で組織されていること)か、従業員の過半数を代表する者との書面による労使協定を結ぶことで、一斉付与の対象外とすることができます。

労使協定には、「一斉付与の対象外となる従業員の範囲」と「対象外となる従業員への休憩の与え方」を定める必要があります。

また、監視・断続的労働(機器の監視や夜間の巡回など)に従事する従業員の場合は、労働基準監督署の許可を得ることで、一斉付与の対象外とすることができます。

なお、以下の業種は一斉付与の対象外とされているため、労使協定の締結による適用除外の手続きは不要です。

- 運輸交通業

- 商業

- 金融広告業

- 映画演劇業

- 保健衛生業

- 旅館飲食店

- 接客娯楽業

- 官公省の事業

休憩時間のタイミングと管理方法

休憩時間の設定は、法律上定めがあるわけではありません。一般的に昼食をとる12~13時としている企業が多いですが、途中付与の原則が守られていれば、何時に付与しても問題はありません。

全員が一斉に休憩時間を取ることができれば、管理監督も行いやすいですが、仕事の関係で誰かが必ず職場にいなければいけない交代制の場合や分割して与える場合に気を付けておきたい、管理監督上の注意点を解説します。

「手待時間」は、休憩に含まれない

「手待時間」とは、仕事をしていないが会社の指示等があればすぐに対応しなければならない時間のことをいいます。

この間は事業主の指揮命令下にあるので、これは労働時間として取り扱います。店員がお客を待っている時間、タクシー運転手の乗客を待っている時間、夜勤勤務における仮眠時間、荷物の搬入における待ち時間などが当てはまります。

「手待時間」か「休憩時間」かの判断基準は、事業主の指揮命令下から離れて、従業員が自由に利用できる時間かどうかで決まります。

また、労働時間内の移動時間は労働時間に該当します。「手待時間」は実際に仕事をしていないので労働時間と見なさないとする事業主もいますが、不適切なので注意が必要です。

休憩時間は分割することも可能

休憩時間は、休憩の3原則を守っていれば分割しての付与も可能です。

例えば1時間の休憩時間を午前中15分、お昼30分、午後15分というように3回に分割しても問題ありません。ただし、あまりに細かすぎる休憩時間の分割は、十分な休息時間がとれなくなるため、注意が必要です。

休憩を分割する場合の注意点

昼食を外の飲食店で食べなければいけない、外にお弁当を買いに行かなければいけないなどの環境下においては、食事どきの休憩時間については余裕を持った設定にするなど、自由利用の原則に配慮した設定を行いましょう。

従業員側から、お昼休みはそんなにいらない、午後のおやつタイムで少し休みたいなどの希望があるようであれば、午後の休憩は疲れた脳を休ませるためにも効果的ですので、検討してみてもよいでしょう。

TIPS

もともと分割されていなかった休憩時間を分割する場合、労働条件の変更にあたりますので、必ず従業員の意見を聞いて賛同を得た上で、就業規則の変更を行ってください。

休憩時間が取れなかった場合

集中して仕事をしていたり、急な仕事を頼まれたりしたため、休憩時間に休むことができず、休憩をとれなかったというケースがしばしば発生します。

休憩時間に仕事をした場合、それは労働時間と見なされます。さらに、休憩を取らないことにより、勤務時間が法定労働時間を超える場合、25%増しの賃金を支払うことになります。この時間分の賃金を支払わずに放置しておくと、残業代の未払いとして法律違反となります(労働基準法第37条)。

休憩を取っていない従業員がいれば、管理職が途中付与の原則を考慮して業務時間内に「休憩を取っていないので、今から取りなさい」と指示するなど、全員が決められた休憩時間を業務時間内にきちんと取得できるような管理・運用を行う必要があります。

1時間の休憩が必要なのにも関わらず30分しか休憩できなかった場合

「30分の残業代を支払った」としても、法に定められた休憩を付与できていないため、違法とみなされます。

「30分早く帰ってもらった」としても、「労働時間の途中に与えなければならない。」という前提が守られていないため、違法とみなされます。

残業した場合の休憩時間

労働時間が7時間半や8時間の場合、法定上では休憩時間は45分でかまわないのですが、残業によって労働時間が8時間を超えた場合、45分休憩だと15分の休憩をさらに付与する必要があります。

そのため、労働時間が7時間半や8時間でも休憩時間を1時間としている企業も多くあります。1時間休憩にしていれば、後から追加の休憩を付与する必要はなく、残業のために休憩をとる必要がなくなります。

労働基準法の休憩時間に違反した場合

休憩時間については、労働基準法第34条に規定されています。この第34条に違反した場合は、事業主に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることがあります。

「科せられることがある」としたのは、違反している場合、最初に労働基準局の行政指導が入り、違反の状態を是正し解消すれば、刑事罰まで発展することはまずないためです。

行政指導の拒否や、違反の程度が重大で悪質なものである場合、刑事事件として起訴されます。厚生労働省や企業名公表による企業の信用失墜など、大きな影響は免れません。

また、量刑が課せられないまでも「休憩も満足に取らせてくれない会社」であることは、従業員のモチベーションの低下や離職率の上昇など、事業継続が不安定になるリスクが高まります。

派遣社員における休憩時間の取り扱い

休憩時間は、雇用形態の種別を問わず労働時間によって決まります。よって、派遣社員の休憩時間に関しては、自社の従業員と同様に付与します。派遣社員の休憩時間に関しては、契約時の「契約書」や「就業条件明示書」などに記載されていますので、事前に確認しておきましょう。

派遣社員の休憩時間に関する法的義務

派遣社員の休憩時間に関する法律的な義務は、派遣先にあります。派遣先の担当者は、契約書に記載された休憩時間を与え、管理しなければなりません。

派遣社員は勤務時間が給与に直結しているため、休憩時間を増やすなど、契約と異なる休憩時間を与えるとトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

休憩が取れなかった場合、派遣社員も自社社員と同様です。減らされた分の休憩時間をその日の就業時間内に与えれば問題はないのですが、そのまま与えないと労働時間となります。この場合、取れなかった休憩時間分に相当する派遣料金を支払う必要があり、残業の場合は、割増賃金分の派遣料金が請求されることが一般的です。

また、法律に規定されているように6時間を超えない場合は休憩を与える義務はありませんが、周りの社員と勤務する時間帯や休憩時間が異なる場合は、事前に説明しておくとよいでしょう。

自社の社員だけでなく、派遣社員に対しても休憩時間をちゃんととっているのか管理することが肝要です。頻繁に休憩時間が取れない場合は、業務の見直しや契約内容の修正を派遣会社と講じるなどの対応が必要です。

派遣元と派遣先の責任分担

派遣元(派遣会社)と派遣先の企業の派遣社員に対する責任分担は、以下のとおりです。

| 派遣元 | 賃金支払、年次有給休暇の付与、災害補償など。 |

| 派遣先 | 労働時間、時間外労働、休憩、休日、安全衛生、ハラスメント防止など。派遣先は、勤怠管理について責任を負う。 |

「休憩時間が半分しかとれなかった」などの申告は、派遣先企業が受けます。派遣社員から勤怠についての相談を受けたら、真摯に対応をしましょう。

派遣元企業の役割

賃金に関する事項は、派遣元である派遣会社の役割です。派遣先が行った時間管理をもとに、時間外労働や早退・遅刻などの賃金計算を行い、支払います。

例えば、1時間の休憩時間が30分しか取れなかったにもかかわらず、派遣社員が誤って1時間の休憩時間として報告をしてしまうと、派遣元としてはその報告に従わざるを得ません。

そうなると休憩を取らなかった30分に対しての派遣料金が未払いとなり、派遣社員は30分の賃金が発生せず、トラブルに発展する可能性があります。派遣会社には正しい勤怠データを渡すことを意識しておきましょう。

派遣先企業の役割

派遣先企業は、派遣社員の時間管理や休日、休憩管理をメインに行います。

派遣社員は派遣先の担当者に「体調が悪いので早退したい」「1時間の休憩が15分しか取れなかった」などの勤怠について報告します。派遣社員からの報告については、早退した時間や残業時間4など実際の勤怠を把握することが役割です。

正確な勤務記録を取るためにも、契約とは異なる休憩時間を取得する場合の報告ルールを定めておくとよいでしょう。

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

まとめ

休憩時間は、集中力や生産性の向上、健康維持や仕事に対するモチベーションアップに寄与し、企業と従業員の双方にとって非常に重要なものです。

法定の休憩時間を適切に付与しないことが労働基準法違反になるので、休憩時間を定められた時間取得できなかった従業員がいる場合は、必ずその日のうちに必要とされる休憩時間を取得させることが肝要です。「休憩時間がとれなくても、残業代を支払えば大丈夫」という性質のものではないことに、特に注意が必要です。

目次

目次