部下の成長を促すために上司が行うべき行動とは

目次

心理学と脳科学から解き明かす 部下の本来の力を引き出す指導法

部下への指導法は「気合と根性」だけでどうにかなるものではありません。

本コラムでは、個人個人が本来持っている力を引き出すための指導法について、心理学と脳科学のフレームを用いながら4回にわたって解説します。

第1回 「守りに入っている?変化を恐れる社員への処方箋」

第2回 「増加する叱れない上司 部下への正しい叱り方を知る」

第3回 「部下の成長を促すために、上司が行うべき行動」

第4回 「仕事への好循環をもたらす、部下とのコミュニケーション方法」

前回、部下への指導は「誠意と論理で向き合う」ことが特に大切だということをお伝えしました。

今回は、変化の状態に応じたプロセスと変容の促し方について、心理学と脳科学のフレームを活用しながら解説していきます。

フレームワーク1:

5段階欲求から考える、部下のモチベーションポイント

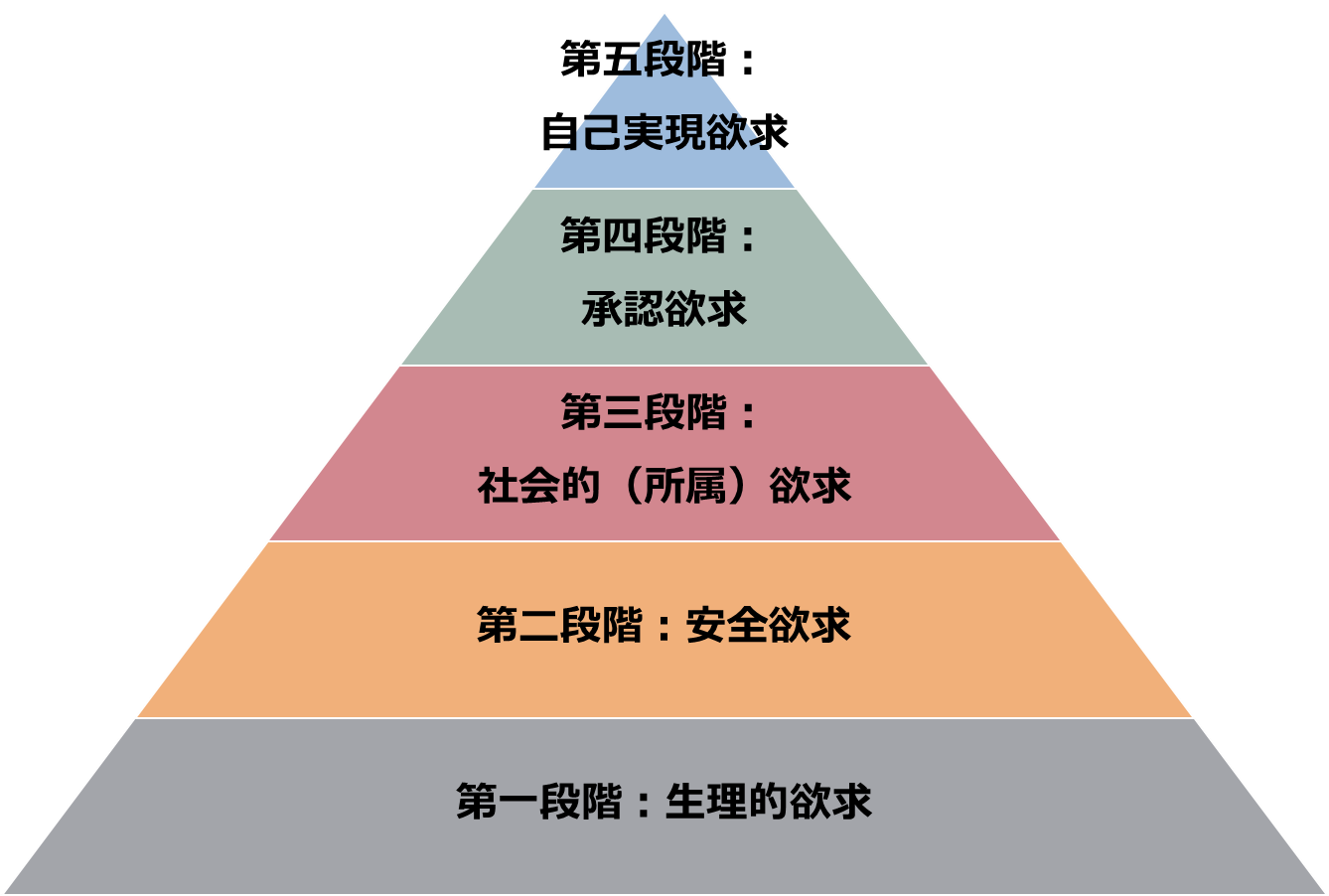

下記の図は、心理学者マズローが唱えた5段階欲求です。マズローは、人間は自己実現に向かって成長を望み、低階層の欲求が満たされるとより高層の欲求を欲すると説いています。

下から簡単に説明します。矢印⇒は、ビジネスシーンに置き換えた場合です。

第一段階:生理的欲求

生命維持の欲求です。睡眠欲・排泄欲・食欲などを指します。

⇒ 最低限、生活できるだけの給与がほしい。生活費のために働く。

第二段階:安全欲求

安全に暮らしたい、危機を回避したい、安心したいという欲求です。

⇒ 労働環境が安全である、突然の解雇や大きな変化がなく安心して働ける。

第三段階:社会的(所属)欲求

仲間や家族、集団に属していたいという欲求。

⇒ 組織に受け入れられたい、相談できる相手が欲しい、会社の一員であり続けたい

第四段階:承認欲求

他者から評価されたい、属している集団から評価されたいという欲求

⇒ 仕事を顧客・上司・同僚から認めてもらいたい、高く評価してもらいたい。

第五段階:自己実現欲求

自分の持つ力を活かして何かを創造したい、発揮したいという欲求。

⇒ 自分の能力を仕事で表現したい、世の中に貢献したい、新しい課題に挑戦して成長し続けたい。

ハイパフォーマーに対しては「気持ちよく走る為の伴走者」で十分

多くのハイパフォーマーは、仕事を通じた成功体験や周囲からの感謝を実感していて、承認欲求と自己実現欲求が満たされています。

「成果を発揮する⇒評価される⇒承認欲求が満たされる⇒更に成長して自己実現を目指す」といった、好循環が回っている人材に対する上司の役割は「気持ちよく走る為の伴走者」で十分です。

一方、成果が思ったようにあがらないメンバーについては、同僚や顧客からも十分評価されず、承認欲求や社会的欲求が満たされていないことがあります。

「組織・仲間として認めてほしい、自分を誉めて欲しい」という欲求が実現していない状態です。

その場合、上司は「行動面で良い点があれば誉め、承認欲求を満たす」「組織の一員として認めたいから、成果創出を支援する」というメッセージを伝えていく必要があります。

成果が思ったようにあがらないメンバーへの指導法

フレームワーク2:

「心理の移行曲線(変化への決意プロセス)」を理解する

部下の欲求段階や求めているものを理解したら、具体的な行動変容を促します。その際、「人間は一気に変わらない」という事を理解しておきます。

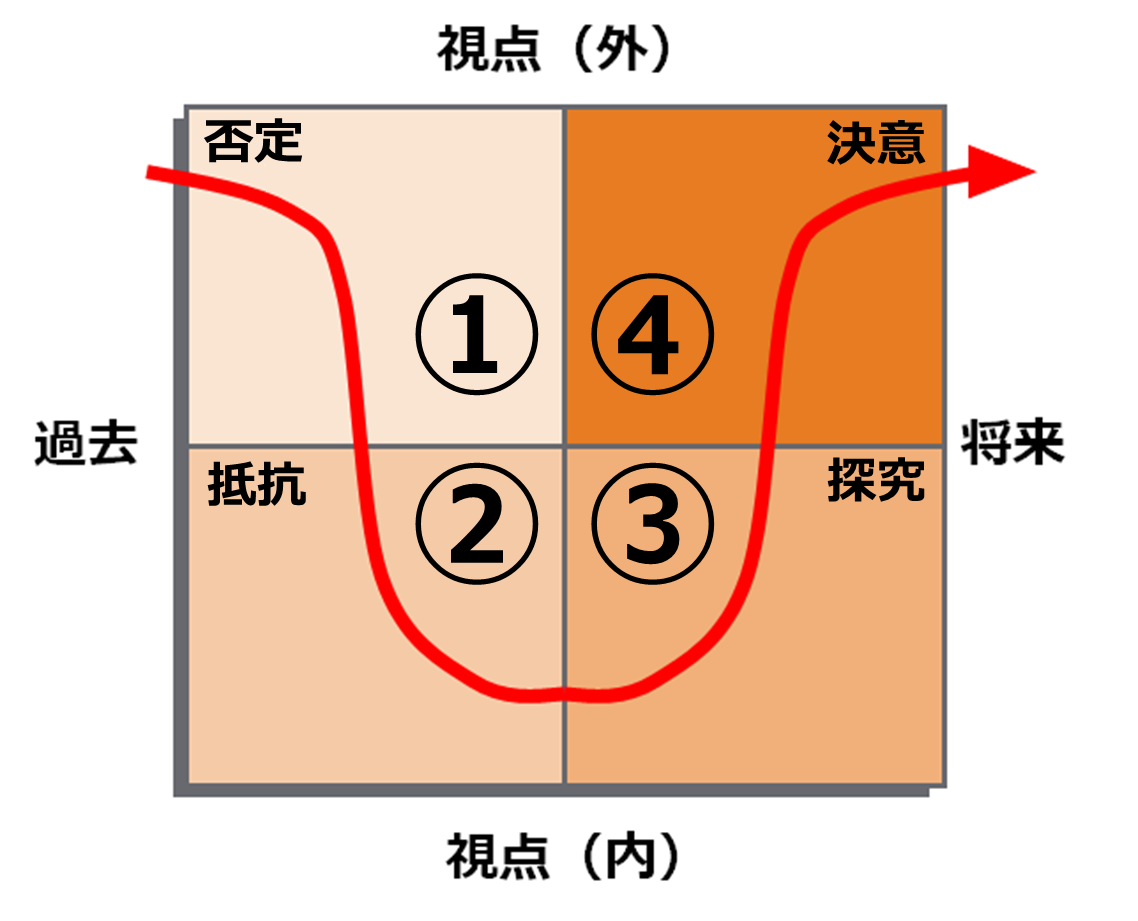

自分にとって「望まない」「予想しない」変化を受け入れるまでの心理は下図のプロセスを経ています。

部下の言動を確認しながら、心理がどのように推移しているかを理解すると対応しやすくなります。

続いて、各フェーズに見られる言動と上司が行うべき対応、さらにそれに対する部下の反応について説明していきます。

① 否定フェーズの傾向と対策

言動:「自分には関係ない」

(例:経営陣は百年に一度の変化と言うが、自分の仕事はたいして変わらない)

なぜか自分だけは大丈夫だと思いたい、【正常性バイアス】という心理状態が発生します。

これは、脳が安全な状態や心の安心感を守るために発動させる作用です。

対応:誠意ある情報提供

不都合な事実も含め、変化しなければいけない理由や変化するメリットを十分に伝えます。

反応:認知的不協和

情報提供して「はい、私は変わります」とはなりません。変わらなくていい理由を探し始めます。

その際、「認知的不協和」という状態が発生しています。

本人にとって矛盾した情報を突きつけられたときに感じる不快感です。

【自分は変化が不要だと思っている】⇔【会社は変化が必要だと言っている】という矛盾が生じると、「矛盾を解消したい(変わらないで済む理由探しor変わるための行動検討)」という心理が働きます。

「変わらないで済むことはない」という事実をしっかりと伝え、「自分には関係ない」という意識が間違っていることを認識してもらいます。

② 抵抗フェーズの傾向と対策

言動:なぜ私が(不安・不満・怒り)

(例:悪いのは上司や外部環境。なぜ自分だけが変わらなければいけないのか)

自分の責任と考えるのではなく、他者の責任として捉えた反応を示すのが一般的です。

対応:傾聴(話させる)、受容(安全欲求)

ここで重要なのは、説教をしないこと。「変わりたい」と本人が思わない限り、説得や説教は双方無駄な労力です。まず、相手の言い分を(虫が良いと感じることでも)一旦すべて聴きましょう。

傾聴はスキルが必要です。高圧的や興味がない素振りで接してしまうと「安全が脅かされる(本音を話したら損をする)」と感じ、本音がでてきません。

前回でも述べましたが、誠実な傾聴の姿勢を示し本音が吐き出せると「カタルシス効果(気持ちを発信して落ち着く)」と「親密化効果(聴いてくれた人に親近感を抱く)」が発揮されます。

反応:内省(他責から自責への変化)

しっかりと不満や不安を吐き出すと、本人の中で内省が起こります(「結局、自分が変わらないとこの状況から脱却できないのでは?」)。そうすると、次の【探求フェーズ】に移行します。

※いくら傾聴しても他責を続ける人には「それで、あなたはどうするの?」「このままだと、こういう可能性が高いが、あなたはどうしたい?」と、厳しくても本人に行動を選択してもらう必要があります。

③ 探求フェーズの傾向と対策

言動:出来るだろうか?(可能性の検討)

(例:出来るかは分からないが、変わるために何かやってみよう)

探求フェーズになると、視点が未来や外へと向き始めます。行動変容への大きな分岐点です。

対応:計画立案(ドーパミンを出させる)、暖かい支援(返報性の原理)

本人にどのようにしたら成果を出せるかの計画を考えさせましょう。

その際に、達成した時に得られる状況・報酬なども想像してもらいます。

望ましい将来に向けた計画・ビジョンが描けると、快楽物質であるドーパミンが放出され、強い動機づけが行われます。

また、本人が立案した計画に対して、上司や周囲は承認して達成を支援しましょう。

人には「恩を受けたら返したい(返報性の原理)」と「言ったことと矛盾した行動を取りたくない(一貫性の法則)」がある為、周囲の暖かい支援や期待に即して行動が変わっていきます。

反応:未来志向(過去から未来)

過去や現状について考える思考から、「こうなりたい」といった未来型の思考へシフトしていきます

④ 決意フェーズの傾向と対策

言動:変わろう(変化の受容)

(例:変わることや成長することが望ましいと理解して、成長や変化が習慣化する)

変わることを受け入れ、変化が習慣化・日常化します。

対応:誉める(承認欲求)、任せる(自己実現欲求)

自律的にアクセルが回っている状態なので、余計なアドバイスや注意は原則的に不要です。

ただ、ガソリンを補給する為に、良い行動や発言を随時誉めて承認欲求を満たしましょう。

また、自己実現欲求(自らの力でやってみたい/自分の能力を試したい)が出ている状態なので、本人に任せた方が成果が出やすくなります。

反応:習慣化(変化の日常化)

承認欲求や自己実現欲求は強烈な推進力があるので、本人の方向性や価値観を周囲が否定しない限り、自分が良いと考える行動を繰り返し行い習慣化します。

最後に

今回は、部下がどんな欲求を持っていて、心理的にどのフェーズにあるかを考えるためのフレームをご紹介しました。指導対象者の状況を当てはめてみると、対応方法が見えてくるはずです。

上司は、部下の欲求段階や心理状態を理解し、効果的な支援を提供することが必要です。部下の育成方法を考える際に、上記のフレームを用いてみてはいかがでしょうか。

心理学と脳科学から解き明かす 部下の本来の力を引き出す指導法

第1回 「守りに入っている?変化を恐れる社員への処方箋」

第2回 「増加する叱れない上司 部下への正しい叱り方を知る」

第3回 「部下の成長を促すために上司が行うべき行動とは」

第4回 「仕事への好循環をもたらす部下とのコミュニケーション方法」

こちらの資料もおすすめです

目次

目次