求人広告では見つからない人材とは | 応募がない理由と打開策

目次

コロナ禍や円安の影響を受けた経済の先行き不透明な状況の中でも、人手不足は深刻化しています。求人広告を出しても応募がない、人材紹介会社からの紹介もなく、四苦八苦している人事担当者は少なくありません。

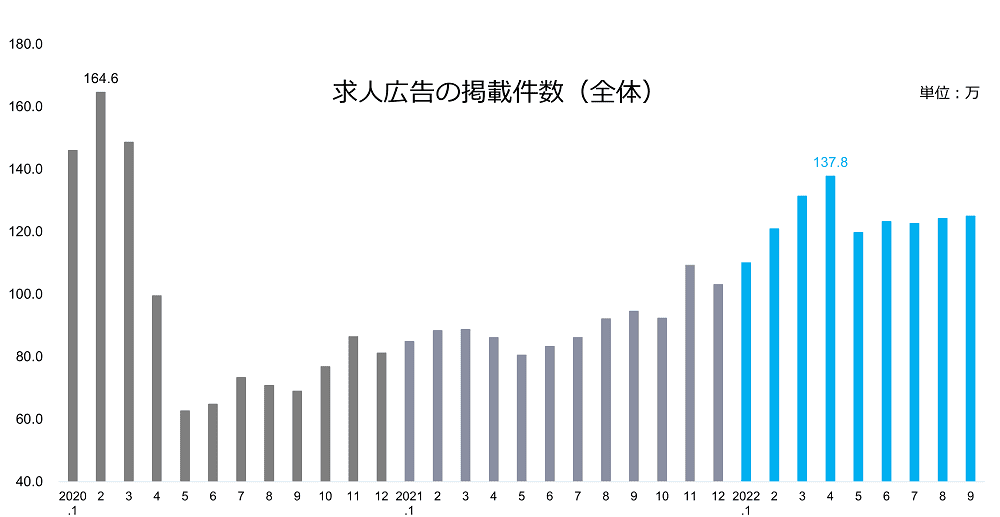

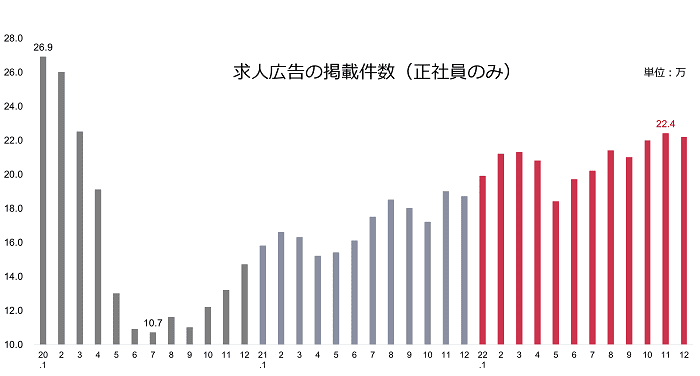

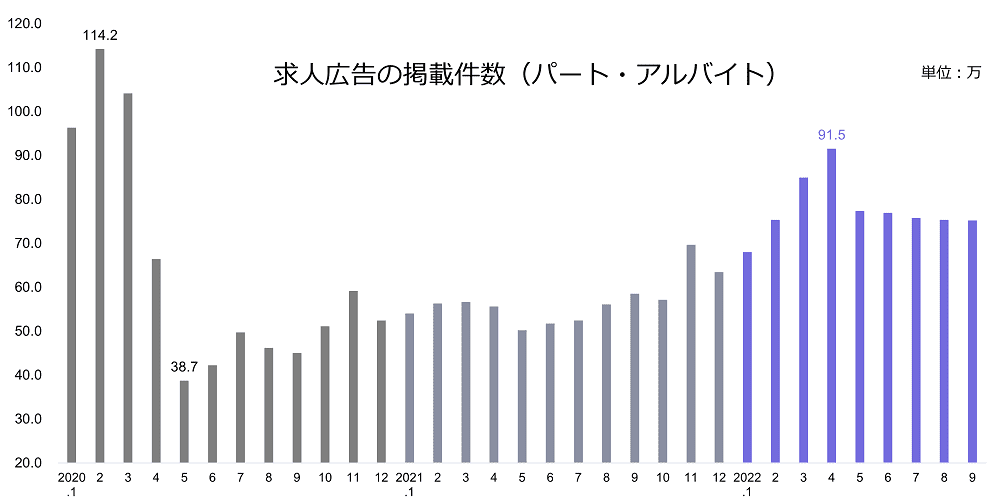

募集広告の増加で採用活動は消耗戦の様相

2020年前半は、コロナ禍により求人広告数も一気に落ちた時期がありました。しかし、現在は、求人も活況で求人広告件数も増加しています。

下記は、全国求人情報協会が発表した月別の求人広告件数です。

求人広告から応募がない理由

求人広告から応募がない理由として、大きく4つあります。

選んだ媒体と案件の相性がよくない

さまざまな職種を幅広く掲載している求人媒体もあれば、得意領域(職種や職位、エリアなど)がある求人媒体もあります。

登録者の多い求人媒体だけではなく、パフォーマンス次第では地域特化型や職種特化型の求人媒体への掲載も検討しましょう。例えば、ITエンジニアに強い媒体、20代特化型、女性をターゲットにしたものなど、求人媒体も多様化しています。

求人媒体を選ぶ時のポイントですが、「求職者が探しやすいか」もチェックしておきます。モバイルで見たときの操作性や検索のしやすさなども重要です。操作性の悪いサイトは、求職者から敬遠されがちです。

そもそも求職者が広告を見ていない

先述したように求人広告の件数は増えています。求職者は希望の条件で検索しますが、それでも多数の広告が表示されることは珍しくありません。

また、働きながら転職活動をしている求職者は時間がありません。全ての求人情報に目を通すわけではなく、検索結果の順位が高いところから広告を見て、興味のある企業があれば詳細をクリックします。

ただ、地域差や職種によっても差があるため、該当の職種やエリアで広告件数のボリュームを事前にチェックしておくとよいでしょう。求人広告のプランを選定する際に役立ちます。

他社と比べて、条件がよくない

他社と比べて著しく条件が悪い場合、応募は期待できません。事前に自社の募集条件と他社の募集条件を比較しておきます。比較対象は基本的には同業他社が第一ですが、経理や人事など基本的なスキルが業界によって大きく変わらない職種は同一職種で見たほうがいい場合があります。

会社の規定があるので変更は難しいかもしれませんが、見劣りしている場合は、他のアピールポイントを掲載する、福利厚生はもれなく記載するなど対策が必要です。

また、求める要件や内容と待遇が見合っているかも大切です。一定年数以上の実務経験があることや有資格者であること、あるいは高いスキルを求めているのにも関わらず、給与・待遇が釣り合っていなければ人は集まりません。そのような人は、好待遇の他社から声がかかります。この場合、求人要件を再検討する必要があります。

募集内容が薄く、アピールできていない

求人媒体は、ただ文章を載せればいいというものではありません。限られたスペースの中で、求職者にきちんとアピールできる内容であり、情報が散乱して見にくい内容にならないように心がける必要があります。

業務内容

求職者は、掲載されている情報で仕事をイメージします。イメージできないくらいに簡単にしか業務の説明がない、または情報量が多すぎてどれがメインの仕事なのかわからない、といったことは避けなければなりません。

給与・待遇・福利厚生

給与については、「会社の規定による」という記載は多く見かけますが、モデル年収などある程度想像がつくようにしておく必要があります。

給与や待遇は、求職者が仕事を選ぶ条件の上位に入る項目です。薄すぎる内容は、他社より条件が悪い会社と思われてしまうため、しっかり訴求できるようにします。

キャリアパスや研修

意欲の高い人材は、その企業で自分は成長できるのかも仕事を選ぶ条件にしています。働くことで得られるスキルや経験、キャリアパス、研修などもアピールポイントです。また、入社後のサポート(OJTやフォローアップなど)もあれば記載しましょう。

「レアな人材」は、求人広告では見つからない

いくら求人広告の掲載内容を見直し、別の媒体に掲載しても応募がないポジションというのもあります。いわゆる「レアな人材」というもので、そもそも求人サイトに登録していない、転職市場にいないので、当然ですが応募はありません。また、一般的な人材紹介会社にも登録がほとんどありません。

求人レア度のチェックポイント

求める人材が希少なのかどうか、チェックポイントを4つあげます。

業界の規模はどのくらいか

業界経験を必須とする場合、業界の規模感は重要です。同業他社は何社くらいあるでしょうか。経験者は、同業他社での就業経験者となります。狭い業界の場合、ターゲット層が少ない上に、転職希望者となるとかなり限られてくるでしょう。

特殊なスキル、資格が必要か

資格が必須な業務で、募集条件にしたい場合、資格保有者はどの程度いるでしょうか。また求めるスキルが特殊な場合もターゲット層は狭くなります。

特殊な職務経験

例えば、海外での人材マネジメント経験や、専門的な製品・サービスの開発・営業経験、ある業界での役員クラスの経験をしていて、業績の立て直しに成功した、新規事業を拡大させた、などといった経験者は多くはありません。

付帯条件

語学力がある、管理職の経験、勤務地などその他の付帯条件が上記3つに加わります。また、勤務地に通える人材で、となると元々少ないターゲット層はより絞られてきます。

希少スキル・経験保有者は、転職市場には出てこない

希少なスキルや資格を保有している人材は、以下のような理由によりそもそも転職市場にでてくることは稀です。

- 現職の会社でも貴重な人材であるため、リテンション対策がされている

- 離職を申し出ても引き留めがある

- 転職を考えていなくても声がかかる(ヘッドハンティングなど)

転職活動をする人は、全労働人口の約5%といわれています。この5%の中から、希少なスキル・経験をもつ人材を探すのは、さらに困難です。仮にそのような人材が求人サイトや人材紹介会社に登録しても、本人が求人広告を能動的に見に行こうとする前にすぐにオファーが来るため、求人広告を目にすることはほとんどありません。

求人広告を続けるのは、デメリットの方が大きい

転職市場になかなかいない人材を求人広告で採用するのは、デメリットの方が大きくなります。

無駄なコストの発生

完全無料の求人広告は、ハローワークだけです。ほとんどの求人媒体は、掲載期間やプランに応じた課金、クリック課金など経費が発生します。一般的な条件の募集であれば、母集団を形成できるなど効果を得られますが、レア人材の場合は期待できません。

また、要件に満たない人材の応募やクリックはあり得るため、クリック課金であっても他生のコストが発生してしまいます。

長期空席による機会損失

求人広告は、いわば「待ち」の母集団形成方法です。つまり、見合う条件の候補者からの応募待ちとなりますが、そもそも転職市場でレアな人材をターゲットにしている場合、応募はあまり期待できません。

採用活動が長期化すると、プロジェクトの遅延や既存メンバーの負担増による業務効率の低下など、ビジネス機会を損失する状況に陥りやすくなります。会社の経営方針や業績にも直結することもあるので、レア人材の採用はスケジュールと母集団形成方法の選択が重要になってきます。

「レアな人材」を獲得する3つの手法

では、経営層クラスや特殊スキル保有者の採用は、どのように行えばいいのか。3つの方法をご紹介します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、SNSや人材バンク等を活用し、求める経験・スキルをもつ人に、個別にアプローチする手法です。

最近では、一般的な採用においても用いられるようになり、その背景としてはダイレクトリクルーティングをサポートするツールの普及があげられます。一例をあげると、転職を希望する、もしくは将来的に転職を考えている人を集めてサイトに登録してもらい、採用担当者がサイト内から条件に合う人を見つけてアプローチできる、というサービス内容です。

ただ、「人材バンク」的なツールの場合、レア人材の獲得においては不十分です。そもそも登録がなければ、アプローチする対象がいません。そのため、SNSなどを用い「転職意思の見えていない人、転職意思のない人」をターゲットとしてアプローチする必要があります。

ダイレクトリクルーティングについては、「ダイレクトリクルーティングとは 中途採用でも活用を」で詳しく解説しています。

リファラル採用

もうひとつは、社員や知り合いに人材を紹介してもらうリファラル採用です。こちらもダイレクトリクルーティング同様に、一般での採用でも広がっている採用手法です。

社員や知り合い(推薦者)が「適正がある」と判断した人材が紹介されるため信頼度が高く、候補者も推薦者を通じて自社の情報がよく伝わっているため、応募への動機づけがしやすいというメリットがあります。

ただし、リファラル採用の成功は、幅広い人脈を持った推薦者がいるかどうかに大きく左右されます。また、推薦者が採用に大きな責任を持つわけではないので、紹介されるタイミングが読みにくく即効性がある手法ではありません。

リファラル採用については「リファラル採用とは 導入のメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しています。

ヘッドハンティング

最後の方法は、ヘッドハンティングです。ヘッドハンティングの特徴として、全労働人口の5%しかいない転職市場から候補者を探すのではなく、残りの95%も含めたターゲット探しを行う点があげられます。

まず、リサーチャーがSNSや新聞・雑誌、公的情報などの情報源をフル活用して、ターゲットとなる人材を探します。情報源は求人媒体に限らないため、具体的に求職活動に着手していない・転職意思を持っていない人材にもアプローチを行います。

転職意思の無い人材へのアプローチは、当然ながら通常の人材紹介会社のコンサルタントが行なう方法とは大きく異なります。転職意思のない人に転職を打診するわけですから、ヘッドハンターには、相応のスキルが求められます。企業の魅力や募集ポジションにかける想いなどを、採用担当者に代わってヘッドハンターが候補者に伝え、転職の動機を醸成していきます。

ヘッドハンティングには、料金が高い、なじみが無い(効果が想像できない)などのイメージがあるかもしれません。ですが、「求められるスキル・経験がニッチである」「知名度が低い」「人が集まりにくい立地にある」など、一般的に不利な条件であるならば尚更、数ヶ月経っても応募ゼロという結果はあり得ることです。

求人広告の掲載や人材紹介会社への依頼を実施したものの、採用の見通しが全く立たない企業がヘッドハンティングサービスを導入し始めています。以前は、外資系企業が中心でしたが、国内企業においてもヘッドハンティングサービスの活用が進んでいます。

マンパワーグループの関連会社でヘッドハンティングサービス専門企業「プロハント株式会社」の事例をご紹介します。

ヘッドハンティングサービスの事例紹介:電子部品メーカー(関東)

業務内容:ニッチな業界での営業部長探し

求める条件:新規事業に関わる知見と顧客とのネットワークが豊富であり、マネジメント経験があること

▼背景

同一業界の企業が10社にも満たないというニッチな業界のなかでも、知名度や企業規模の順位も低く、募集要件を緩めたが応募がない状態が続いたため、最終手段ということでヘッドハンティングの依頼がありました。

▼結果

プロハントでは、ターゲット企業が少ないなか、組織調査から該当する部署を特定しアプローチを開始。活動の中で、業界最大手の企業が早期退職を募っているという情報が入り、ピンポイントで該当する部署の営業部長へアプローチを行い、無事に依頼から約半年で入社が決定しました。

候補者はこれまで全く転職を考えてこられなかった方で、当初は転職に対する不安や、所属企業よりも企業規模が小さな企業であることを理由に難色を示していました。

しかし、ヘッドハンターと何度も面談を重ね、企業の今後の展望や目指す方向をお伝えしていくうちに、転職した際のイメージや業務内容が明確になったからか、オファーに対して強い興味を持ってくれるようになり、最終的に転職を決意するに至りました。

【事例集】ヘッドハンティングサービス

まとめ

求人広告は、求人企業と求職者のニーズが合致していれば速効性のある手法ではありますが、あくまで受身のリクルーティング手法です。優秀な人材は、転職マーケットに入る前に声がかかり、案件を目にすることなく次の職場が決まるケースも多くあります。

人材難が続く今、旧来の求人広告・人材紹介会社の利用だけでよいのか、それともレア人材を能動的に狙う採用手法をも活用すべきなのか、自社の求人案件を客観的に見つめ直した上での検討・選択が必要とされています。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次