理系学生の新卒採用ポイントとは?【文系との違いを徹底比較】

目次

売り手市場が続く新卒採用のなかでも、さらに採用難易度が高いのが理系学生の採用です。

「研究開発職や技術職については、長期的な技術継承の視点からも毎年確実に新入社員を迎え入れたい」と考えているのに、なかなか応募が集まらないことにお悩みの採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、理系学生の就職活動の特徴やタイミング、母集団形成のポイントなどについて文系学生と比較しながらわかりやすく解説します。

理系学生の就活の特徴と文系との違い

理系学部(工学部、理学部、農学部、情報学部、薬学部など)の学生の就職活動の特徴を、文系学部(法学部、経済学部、経営学部、社会学部、文学部、外国語学部など)の学生と比較しながら紹介します。

専門分野へ就職する傾向が強い

理系学生は学んだ専門分野の知識を直接活かすことができる業種や職種を優先的に選ぶ傾向が強くあります。

例えば工学部機械工学科であれば自動車業界や電機業界、農学部であれば種苗業界や食品業界、理学部化学科であれば化学業界や化粧品業界の企業が人気の就職先として挙がるでしょう。

業種にこだわらず就職活動をする場合も、研究開発職・品質管理職・生産管理職といった研究で培った知識や技術を活かした職種を志望する学生が多数派です。

一方、文系学生の場合「法学部だから多くの学生が司法試験を目指す」「文学部だから出版業界や作家を目指す」などの学問分野と直結した仕事を選ぶという学生は少数です。

しかし「大学で4年間学んだ結果として、自分に向いている専門分野ではないと実感したため、就職活動は専門分野外で考えたい」「理系の論理的思考力や数的処理力を活かして、技術系にこだわらず幅広く仕事を検討したい」という学生も一定数いるため、理系学生に何を求めて採用するかによってアピール方法を変える必要があります。

研究の合間に就活を進めるため忙しい

文系学生の多くは大学1年生・2年生が最も履修数が多く、大学3年生の後期になると必修講義は少なくなる傾向があります。現在の「3年生の夏休みからインターンシップに参加し、年内には早期選考に進みはじめる」というスタイルの就職活動に、授業と並行して取り組める学生も比較的多いでしょう。

しかし理系学生の場合、大学3年生後期から研究室が決定し、翌年の卒業研究に向けて多くの時間を割く必要があります。そのため、平日の日中に説明会や面接に参加したり、数日拘束されるインターンシップに参加したりすることが難しい学生が少なくありません。

また、大学としても「学業優先」について企業の採用活動に配慮を求めています。理系学生の採用では試験期間などのスケジュールを把握し、個々の事情がある学生の研究を優先できるよう、十分な配慮が必要です。

推薦での就職が多い大学や学科もある

大学での就職活動は自由に就職活動先を選び、複数の企業に同時進行で選考を受ける自由応募が基本です。

理系学生の場合、所属している大学や学部学科、所属する研究室などによってその活用状況は大きく異なりますが、自由応募よりも選考回数が少なく、結果が出るまでの負荷が軽い大学推薦/教授推薦を経由して就職活動をする学生が比較的多くなります。

この大学推薦は企業からの依頼すべてに対応されるわけではなく、採用実績や研究室の専門性とのマッチングと学生側の希望によって紹介されるかが決まります。採用実績や研究室とのパイプがない場合、新たな推薦を依頼することは難しいのが現状です。

なお、学生側の利用状況としては、近年推薦での「内定縛り(入社の確約)」を嫌い、自由応募で就職活動する理系学生の割合が増えています。

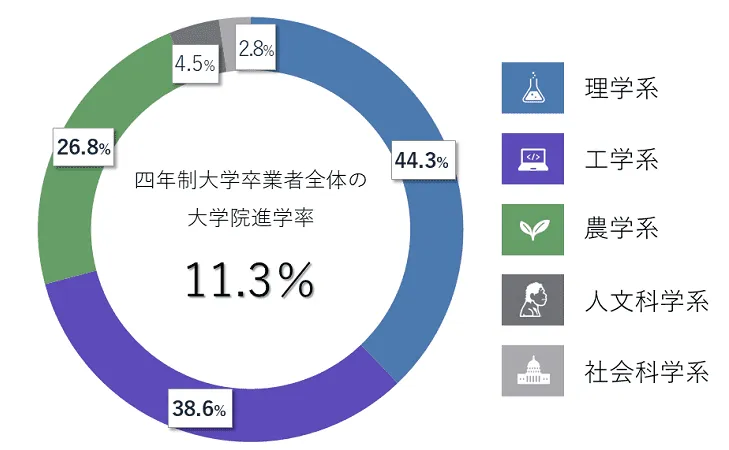

文系に比べて大学院へ進学する学生が多い

理系学生はより専門性を高めるべく、大学院に進学する学部生が文系学生よりも多い傾向にあります。

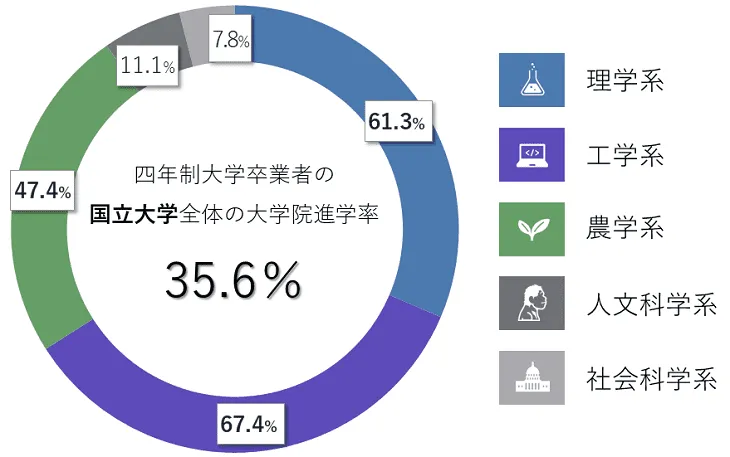

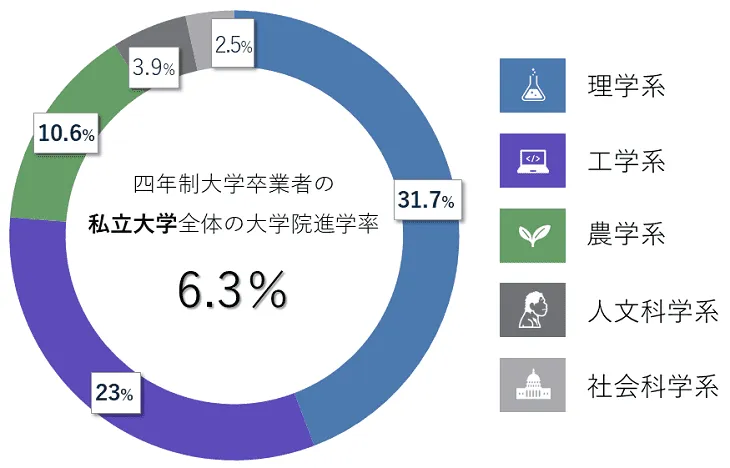

令和5年度の学校基本調査によると、四年制大学卒業者約59万人のうち、大学院への進学者は以下のような割合になっています。

文系学部が5%以下に対して、理系学部は25%以上が進学しています。また、大学院進学率は大学によっても大きく異なります。

国立大学は理系の院進学率が過半数を越えます。中でも東京工業大学(2024年10月より東京科学大学)では約90%大学院へ進学するなど、個別の大学や学科によっても差があるため、ターゲットとなる大学・学科について情報収集する必要があります。

参照:東京工業大学 進学率 ![]()

理系学生の就活のタイミングは?文系学生との違い

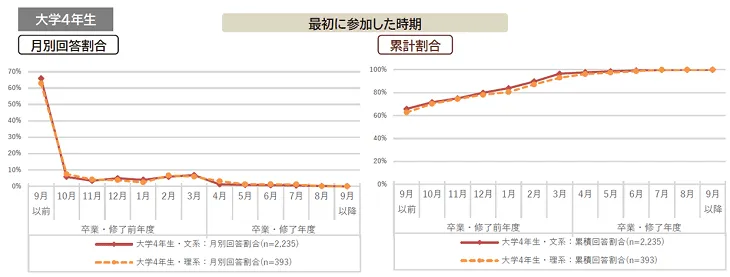

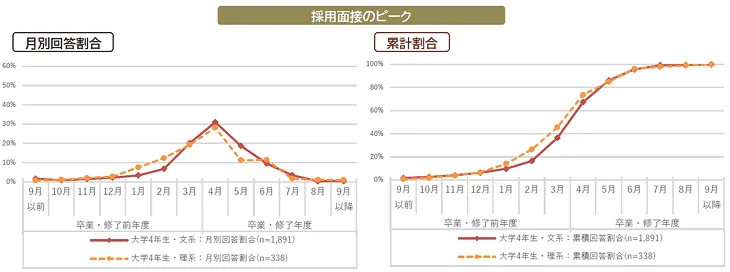

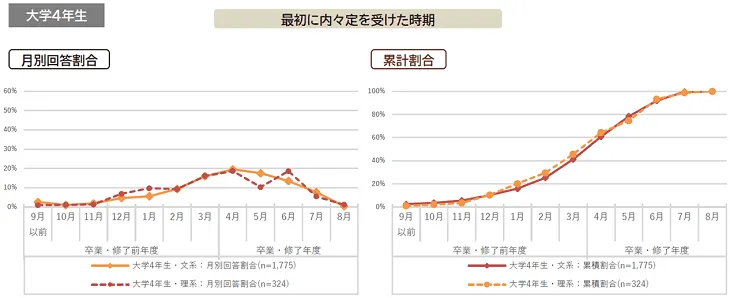

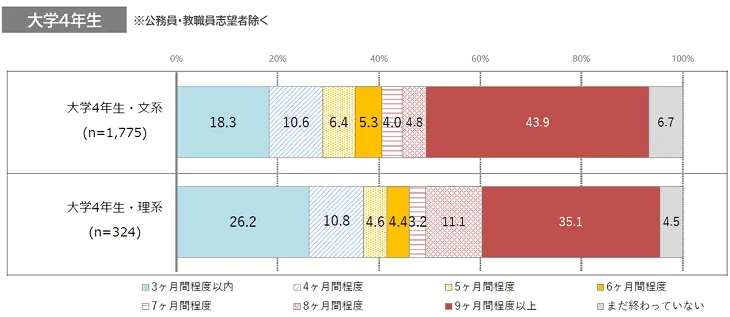

理系学生と文系学生の就活のタイミングを比較した場合、説明会に最初に参加した時期やエントリーシートを最初に提出した時期、採用面接を最初に受けた時期について、文系と理系で大きな差は見られません。しかし、面接のピークや最初に内々定を受けた時期に関しては、理系の方がやや早い傾向があります。

文系・理系別の企業説明会やセミナー等の参加状況

文系・理系別の採用面接の実施状況

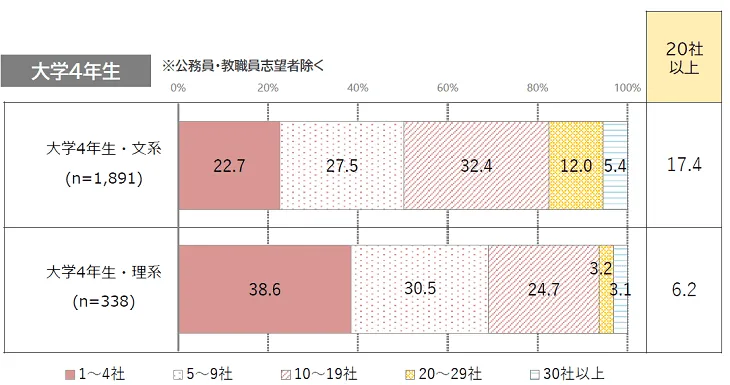

また、内閣府の調査では、面接を受けた社数は多くの文系学生が10~19社であるのに対し、理系学生は1~4社という結果がでています。このことから、理系学生の人気は高く、内定を早くにもらい、就活を終えているということが予想されます。

採用面接を受けた企業数

就職活動の始まりから終わりまでの期間

就活開始のタイミングが理系院生の方が早期になる理由には、以下の要素が挙げられます。

- 学部3年生・4年生で一度就職活動を経験している学生がいる

- 同級生で学部卒就職した友人がいて意識が早い

- プログラマなど理系向け長期、有償インターンシップの機会が多い

さらに、大学院生になると、就職活動の開始時期や内々定を受ける時期が、理系学生の方が早くなる傾向があります。

選考スケジュールは対象の学生の動きに合わせて柔軟に設計しましょう。

参照:内閣府|学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査報告書(令和5年12月8日) ![]()

理系学生のインターンシップの特徴と傾向

近年、インターシップへの参加が就職活動のスタートという選考手法・スケジュールが定着してきました。

令和5年度にインターンシップを採用選考活動に使用できるように見直されたこともあり、大手企業を中心に、採用難度が高い理系学生向けの長期インターンシップを導入するケースが増えています。

理系学生向けのインターンシップの特徴と傾向について解説します。

理系学生のインターンシップの特徴

文系学生向けのインターンシップとの大きな違いは、応募できる学部学科系統を限定し、より専門性の高いコンテンツを用意したインターンシップが多いという点です。

文系学生向けのインターンシップは、基本的に「学部学科不問」であることが多く、理系学生も参加できます。また、募集要項も企業のホームページやインターンシップ情報サイトなどで公開されており、該当する年次の大学生であればだれでも情報にアクセスできるようになっています。

それに対して、理系学生を対象にしたインターンシップは、一般公開されているインターンシップ情報以外にも、大学のキャリアセンターや学部事務室、研究室などを通じて案内されるものも少なくありません。

学校によっては、インターンシップ参加を単位として認定しているため、学業への支障が少なくインターンシップに参加できるケースもあります。

いずれにせよ、専門性の高い職種や仕事について学べるようなインターンシップが多いのが理系学生のインターンシップの特徴です。

理系学生のインターンシップの傾向

理系学生にとって、大学での研究に取り組み、成果をだすことは非常に重要なことです。研究の参考になる、卒論に取り組むにあたって実際の活用の最前線について知りたいなど、単に就職活動を目的としたインターンシップ選びだけでなく、自身の研究に役立つインターンシップ選びをする学生も多くいます。

どの大学の研究室でどのような研究に取り組んでいるのかを知り、その研究に自社の商品やサービスがどのように関わっているのか、を伝えることは学生の興味を惹くきっかけになります。

単に「企業紹介」「職場紹介」という一方通行の情報提供にとどまるコンテンツではなく、参加型・実習型が多いのが理系学生のインターンシップの傾向です。

理系学生の採用の母集団形成のコツは?

最後に、採用難度が高い理系学生の母集団形成を拡充するコツについて紹介します。

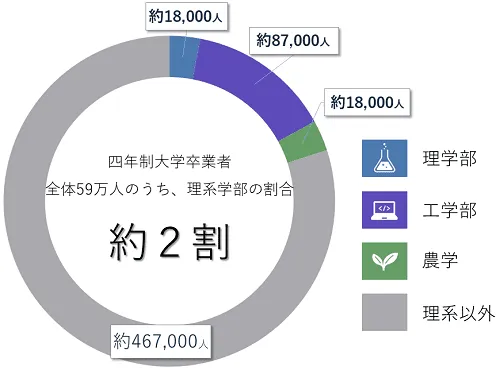

そもそも、理系学生は四年制大学の卒業者数で全体59万人のうち、理学部で約18,000人、工学部で約87,000人、農学部で約18,000人と、全体の約2割しかいません。機械や電機、建築・土木など専門性を必要とする場合、さらに少ない人数のなかで競合他社と魅力を競わなくてはなりません。

漠然と「母集団を増やすために各種就活ナビサイトでの露出を増やす」だけではない手法を検討する必要があります。

大学と連携する

文系学生よりも学校推薦を前提として就職活動に取り組む学生の割合が多いのが理系学生の特徴です。もちろん、各大学に推薦を依頼すれば必ず学生の応募が来るわけではありません。また、トヨタ自動車はすでに全採用で学校推薦をとりやめ、自由応募での採用に切り替えるなど、推薦自体は減る傾向にあります。

とはいえ、大学や学科によって、また学生によっては就職活動に大幅な時間を割くことなく、少ないステップで自分の研究内容を活かせる会社に応募できる学校推薦を好む学生は一定数います。

まずは近隣大学への推薦受付について問い合わせるところからはじめましょう。

また、その際重要なことが「ターゲット大学を卒業した社員の有無」です。学校訪問、研究室訪問ではその大学を卒業した社員のリストなどを持参することをおすすめします。卒業して数年内の若手社員がいれば、学校訪問に伴う、学内説明会には必ず先輩社員として同席してもらうなど、繋がりを活かして連携しましょう。

説明会や内定式でのOB懇談会や質疑応答などで共通点のある先輩がいることで親近感がわいて積極的に情報交換ができ、内定辞退防止・入社後のミスマッチ防止などにつなげることができます。

初めてその大学から採用した実績がでれば、キャリアセンターに挨拶に行くなど、タイミングを見ながら大学・研究室との連携の機会を活かすことが大切です。

理系学生限定の就活イベントへ参加

理系学生採用におすすめの母集団形成方法は、理系学生限定の就活イベントへの参加です。

各就職ナビサイトや大学生協などが主催する就活イベントのなかには、理系学生のみを対象としたものがあります。時期によっては、「機電系学生」「情報系学生」「建設土木系学生」といったより詳細な学科系統別の就活イベントも開催されます。

就活イベントは「自分がそれまで知らなかった新しい会社と出会いたい」というモチベーションの学生も多数参加しますし、当日参加する社員の第一印象など、就職ナビサイトや求人票では伝えることが難しい魅力も届けやすくなります。

時期や対象エリアは限定されますが、ひとつの選択肢として次年度の採用計画の早期から情報収集してください。

人材紹介サービスを利用する

新卒採用でも人材紹介サービスは活用できます。様々な理由で、一部の学生は人材紹介サービスを就職ナビサイトやスカウトサービスと同じように活用します。

- 自分ではどのような企業が向いているのかわからない

- 学校推薦では合格後の辞退ができないとアナウンスされているため、できるだけ利用したくない

- 研究が忙しく、応募する企業候補を自分で探す時間がない

- 自己PRやガクチカのブラッシュアップサービスを受けるため、気軽に登録してみた

- 研究に時間を費やして、就活のタイミングが遅れてしまった

人材紹介サービスのメリットは、基本的に広報を人材紹介サービス事業者にお任せできて、面接選考に集中できること、学生フォローまで任せることができること、入社に至らない場合料金がかからないケースが多いといったものが挙げられます。

人材紹介サービス事業者によって、得意な学生のプロフィールが異なるため、複数の人材紹介サービス事業者を比較検討しましょう。

関連記事

新卒採用で用いられる9つの採用手法を解説

採用広報を取り入れ、関心を高める

採用広報とは、自社の採用につながるよう自社の認知を高めるための広報全般を言います。

新卒採用での母集団形成では、広報ターゲットを「学生」だけに照準を当てがちですが、実は学生本人だけでなくその家族や友人、また大学関係者など、その周辺の方への認知度も影響します。

採用に限定せず、企業の事業紹介や社名の認知度を高めるイメージ広告に力を入れるB to B企業は少なくありません。企業広報として認知度を上げる取り組みは採用広報にも非常に有益です。

それと並行して、ターゲットとなる理系学生には関心が高い分野について情報発信をしましょう。「総合職」としてすべての職種を併記し、個々の仕事内容については詳細がわからないホームページや就職ナビサイトでは、理系学生の注目を集めることができません。

研究開発職・技術職の具体的な仕事内容や今会社として力を入れている研究分野、理系職種の長期的なキャリアパスなど、実際に理系学生として入社した現場の社員の声を反映しながらより詳しく情報提供していきましょう。

関連記事

採用広報とは?目的と進め方を徹底解説

採用代行で理系採用を促進する

新卒採用は小さな作業が膨大に発生し、結果的に採用担当者の工数を圧迫しやすい傾向にあります。また、母集団形成が難しく、継続的な改善や新しい手法を取り入れるなどの活動も必要です。

マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、理系学生の新卒採用をサポートします。下記のようなお悩みの方は、新卒採用コンサルティングや採用代行をご検討ください。

「理系学生への認知度が低い」

「文系の対応もあって人手が足りない」

「採用広報の仕方がわからない」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

理系学生は修士課程に進むことも多く、専門分野の知識を活かせる業種や職種を選ぶ方が多い傾向があります。

研究の妨げにならない選考方法やスケジュールを整え、大学とのコミュニケーションを密にとってそれぞれの研究室の内容について知り、推薦や長期インターンシップなどの手法を組み合わせながら丁寧に採用選考を進めましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次