障害者トライアル雇用の条件とメリット・デメリットをわかりやすく解説

目次

障がい者雇用の4つの失敗パターン

- 業務内容に配慮がなかった

- 配慮事項の確認不足

- 一緒に働く社員のサポートができていない

- 現場の協力が得られない

障がい者雇用で起こりやすい失敗への対策をまとめました。ぜひご覧ください。

障がい者雇用において、「本当にこの仕事ができるのだろうか」「職場に馴染めるだろうか」という不安は、企業と求職者双方に存在します。そんな不安を解消し、ミスマッチを防ぐのが「障害者トライアル雇用」です。

障害者トライアル雇用を実施することで、企業は求職者の能力や適性を確認しながら継続雇用への移行を検討でき、求職者は実際に勤務したうえで自分の適性を見極める機会を得られます。

本記事では、障害者トライアル雇用の仕組みやメリットとデメリットを詳しく解説します。

障害者トライアル雇用とは

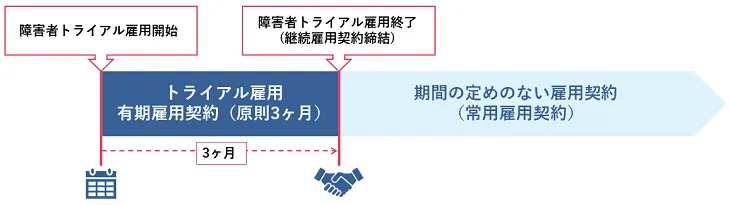

障害者トライアル雇用とは、一定期間の試行雇用(原則3カ月間)から相互理解を促進し、障がい者の雇用機会の創出と継続雇用の実現を目的とした制度です。

また、障がい者をトライアル雇用後に継続雇用した企業には助成金が支給されます。そのため、障がい者雇用を促進させる制度として多くの企業で活用されています。

障害者トライアル雇用の対象者

障害者トライアル雇用の対象者は、障害者トライアル雇用で働くことを希望しており、かつ以下のいずれかに該当する人です。

-

これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい方

紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること

-

離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している方

紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返していること

-

働いていない期間がしばらくあったが、再び就職しようと考えている方

紹介日の前日時点で離職期間が6カ月を超えていること

- 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかのある方

障害者トライアル雇用は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れた人が対象となります。また障害者トライアル雇用の対象となるのは、原則として週20時間以上の勤務が条件です。

自社サイトなどからの直接応募者を採用した場合は、障害者トライアル雇用は適用されないので注意しましょう。

| 採用経路 | ハローワークか人材紹介会社の紹介で雇用した人 |

| 勤務条件 | 原則として週20時間以上 |

精神障がいや発達障がいのある方については週20時間以上の勤務が難しい場合もあります。

そのため、精神障がいや発達障がいのある方に対しては、まずは週10時間以上20時間未満の所定労働時間で雇用し、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す「障害者短時間トライアル雇用」も用意されています。

参考:厚生労働省|「障害者トライアル雇用助成金」のご案内(事業主の方へ)(PDF)![]()

【障がい者雇用の基礎知識を知りたい方向け】

障がい者雇用の進め方と採用の注意点についての資料をご用意しています。

はじめての障がい者社員受け入れガイド【採用前準備編】をダウンロードする >>

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用と試用期間には、明確な違いがあります。

| トライアル雇用 | 試用期間 | |

| 対象期間 | 原則3ヶ月 (法律により) |

一般的に3~6ヶ月 (企業が設定) |

| 解雇 | 3ヶ月で一旦雇用期間が終了 | 本採用中に設定しているので、解雇には相応の理由が必要 |

| 助成金 | あり | なし |

トライアル雇用は試用期間と違い、期間終了後に継続雇用の義務はありません。そのため、労働契約解除をめぐるトラブルが起きにくいのが特徴です。

求職者の適性を見極めたうえで継続雇用へ移行できるため、ミスマッチや早期離職を抑える効果があります。

関連記事:試用期間とは?【基礎知識と設定の注意点】解雇、よくある質問を解説

障害者トライアル雇用の期間

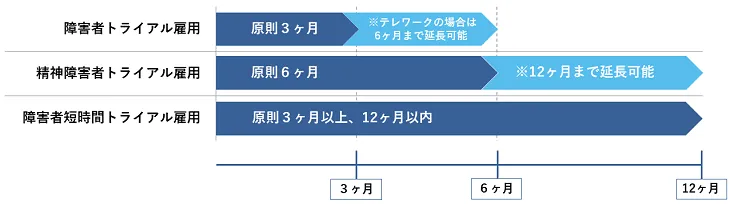

障害者トライアル雇用の期間は、精神障がい者以外は原則3カ月で、テレワークによる勤務の場合は最長6カ月まで延長できます。

また、精神障がい者のトライアル雇用期間は最長12カ月まで延長できます。

なお、「障害者短時間トライアル雇用」の雇用期間は、3カ月以上12カ月以内です。

参考:厚生労働省「障害者のテレワーク推進のため「障害者トライアル雇用制度」を拡充します」![]()

障害者トライアル雇用のメリット

障害者トライアル雇用にはいくつかのメリットがあり、また、障害者トライアル雇用を行った企業は、一定要件を満たすと助成金が支給されます。

適性を見極められる

障害者トライアル雇用は、企業と求職者の相互で「継続雇用の前に業務への適性を見極められる期間」を持つことができます。

面接だけで判断できない障がいの特性や企業環境との相性、潜在的な能力などが把握でき、実際に業務を通じてより精度の高い「適性見極め」が可能。また勤務条件(通勤や勤務時間)などに無理がないかも確認できます。

一方、求職者側も職場の雰囲気や業務への適性、チーム内のサポートメンバーとの相性なども確認ができるため、職場のミスマッチ防止につながります。

早期退職の防止になる

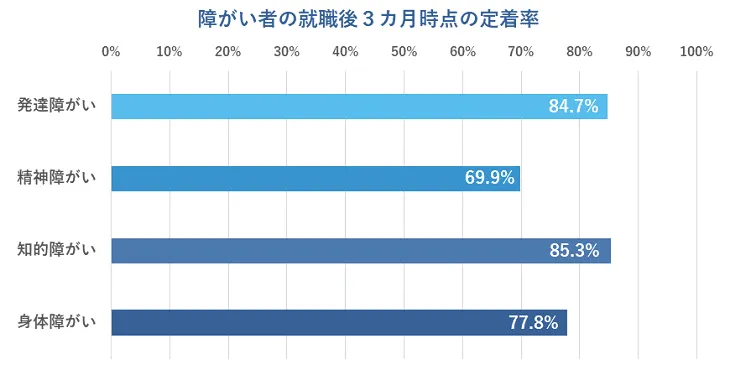

障がい者雇用の課題のひとつは、定着率です。障がい者の就職後3カ月時点の定着率は、身体障がいが77.8%、知的障がいが85.3%、精神障がい69.9%、発達障がい 84.7%となっています。

3カ月未満での離職理由は、「労働条件があわない」「業務遂行上の課題あり」が最も多いとの結果も出ています。このような就業後に判明する離職理由を防ぐ対策として、障害者トライアル雇用が活用できます。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の就業状況等に関する調査研究」![]()

助成金により障がい者雇用コストを削減できる

企業が障がい者雇用で一定の要件を満たした場合は、助成金が支給されます。助成金の支給額は、対象者1人当たり月額最大4万円、精神障がい者を雇用する場合は月額最大8万円です。助成金制度の活用で、雇用にかかるコストを削減できます。

企業が障がい者雇用で一定の要件を満たした場合の助成金の支給額

| 対象者1人当たり | 月額最大4万円 |

| 精神障がい者を雇用 | 月額最大8万円 |

【障がい者雇用の基礎知識が一冊に】

障がい者雇用の基礎知識をまとめた資料をご用意しています。

- 障害者雇用促進法とは

- 納付金・調整金とは

- 障がい者雇用の採用計画

など

はじめての障がい者社員受け入れガイド【採用前準備編】をダウンロードする >>

障害者トライアル雇用のデメリット

ここからは、障害者トライアル雇用のデメリットを詳しく解説します。

長期的な目線でのサポート体制構築が必要

障害者トライアル雇用では、求職者側も職場や業務に対する自身の適性を判断。合理的配慮として、障がいの特性に応じて勤務時間や休憩時間の調整や通院日の確保をするなど、健康面への配慮が不可欠。新たに設備投資が必要になる場合もあります。

また、障害者トライアル雇用の対象となる雇い入れの要件には「就労経験のない職業に就くことを希望している」「2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している」などがあるため、求職者の多くは実務経験が豊富ではありません。サポートやひとり立ちまでの教育期間を障がい特性などにも合わせて決めていく必要があります。

サポートメンバーは並行して通常の業務も行うことになるため、残業時間が増加する可能性もあります。サポートメンバーの業務負担が増加しないよう、適切に業務配分することも大切です。

助成金申請の工数が必要

障害者トライアル雇用の助成金を受給するためには、「実施計画書」や「支給申請書」の書類作成が必要です。支給要件も厳密に定められており、当然、書類の提出期限の厳守しなければならないため、徹底したスケジュールの管理も必要になります。

障がい者雇用の母集団形成~面接、定着まで

はじめての障がい者社員受け入れガイド【採用~フォローアップ編】をダウンロードする >>

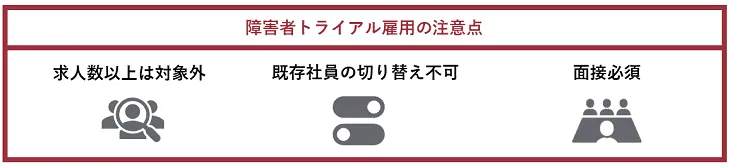

障害者トライアル雇用の注意点

障害者トライアル雇用を利用する際は、いくつか制限が設けられており、それらに注意しながら採用活動をしなければなりません。

主な注意点は以下のとおりです。

それぞれの注意点を詳しく解説します。

求人数を超えた障害者トライアル雇用ができない

障害者トライアル雇用を実施する際は、障害者トライアル雇用用の求人票を作成します。この求人票に記載した求人数を超えた障害者トライアル雇用は認められていません。

たとえば、求人数2名のトライアル雇用求人に対して、3名をトライアル雇用して2名を継続雇用する運用は認められないということです。

求人数以上の雇用を実施すると、助成金を受給できなくなる可能性があるため注意しましょう。

一般雇用の途中からの切り替え不可

障害者トライアル雇用は、始めから障がい者として雇用することが条件です。一般雇用している人材を障害者トライアル雇用へ切り替えることはできません。

障害者トライアル雇用で採用したい場合は、トライアル雇用の求人票をハローワークに提出し、ハローワークの紹介で採用する必要があります。

選考は書類ではなく面接が必須

障害者トライアル雇用の選考は書類ではなく、面接で行わなければなりません。書面上の情報だけで不利益な判断がなされないよう、このような規制が設けられています。

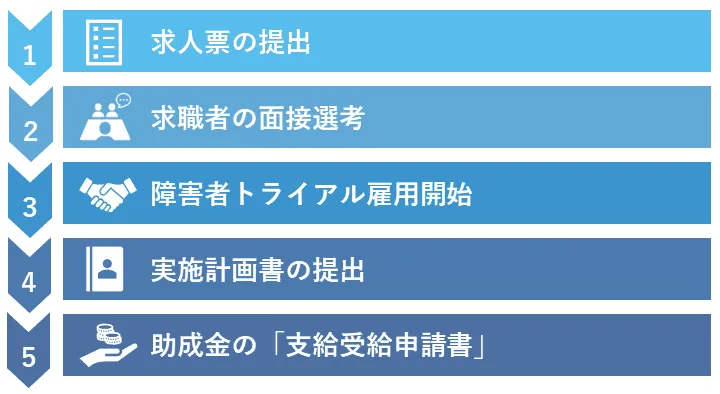

障害者トライアル雇用申請の流れ

ここからは、障害者トライアル雇用から助成金の申請までの流れを解説します。

障害者トライアル雇用申請の流れは以下のとおりです。

求人票の提出

障害者トライアル雇用を行う場合、ハローワークに「障害者トライアル雇用」の求人票を提出します。

ハローワークには、障がい者のある求職者の職業相談を行っている部門があります。その部門へ「障害者トライアル雇用の求人を出したい」と申し出ましょう。

また、トライアル雇用だけでなく一般の採用も同時に検討している場合は、「トライアル雇用併用求人」として提出することも可能です。

ただし、自社サイトなどから直接応募してきた求職者を採用した場合は、障害者トライアル雇用は適用されず助成金の支給対象とならないため注意しましょう。

必ず障害者トライアル雇用を前提とした求人として、事前に求人の申し込み、ハローワークなどからの紹介を得て採用選考に進む必要があります。

求職者の面接選考

障害者トライアル雇用は書類のみの選考は認められていません。

求職者から応募があった際は、ハローワークからの紹介により選考が開始されます。企業は、連絡を受けたら面接を設け選考を行いましょう。

障害者トライアル雇用開始

採用が決まったら雇用契約を締結し、障害者トライアル雇用を開始します。本人の熱意や能力、適性などを見極めながら、継続雇用への移行の可否を判断しましょう。

実施計画書の提出

助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用の開始日から2週間以内に紹介を受けたハローワークに対して「実施計画書」を提出しなければなりません。

実施計画書の未提出、あるいは雇用開始から2週間を過ぎて提出した場合は、障害者トライアル雇用が適用されず助成金が支給されないため、必ず期限内に提出するよう注意しましょう。

厚生労働省:トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)の申請様式ダウンロード![]()

助成金の「支給申請書」

助成金受給の最後の手続きとして、障がい者のトライアル雇用期間が終了した日の翌日から起算して2カ月以内に、助成金の「支給申請書」をハローワークや労働局に提出する必要があります。

実施計画書同様、申請期限を過ぎると助成金が受給できなくなるので注意しましょう。

なお、提出の際には「障害者トライアル雇用等実施計画書の写し」や「雇用契約書の写し」「出勤簿の写し」などの添付書類が必要です。

必要な添付書類については、管轄のハローワークや労働局にお問い合わせください。

参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」![]()

障害者トライアル雇用をサポート

障害者トライアル雇用を利用したことがない、これまで採用してこなかった層も対象に障がい者雇用を進めたい場合、自社だけで進めるのは工数やルールについての不安もあるかと思います。

マンパワーグループの特例子会社「マンパワーグループ プラス株式会社」では、障がい者に特化した人材紹介や障がい者雇用の進め方、業務の棚卸や定着支援など、採用から障がい者社員の安定就労までをサポートしています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。障がい者雇用に関する無料相談も承っています。

<この資料でわかること>

・ 課題に対し、どんな解決策があるか知りたい

・ 障がい者を紹介してほしい

・ 障害者トライアル雇用の導入をサポートしてほしい

まとめ

障害者トライアル雇用は、企業と求職者の双方が就業に向けた理解を深めるための期間を設定でき、助成金によって費用負担も軽減できるメリットの多い制度です。

障がい者雇用の促進に向け、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。多様性と包括性の向上を目指す企業文化は、組織力の向上にも寄与するはずです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次