雇用形態の多様化│企業成長の鍵とするには

目次

会社員といえば「正社員で終身雇用」という認識は変わりつつあります。

現在は、ひとつの企業のなかでも「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート」「アルバイト」など、雇用形態の多様化が進んでいます。

ただ、正社員にこだわらない雇用形態を活用したいと思いつつも、戦略的に雇用形態のポートフォリオを組み切れていないとお悩みの方も多いようです。

本記事では、さまざまな雇用形態の特徴をご紹介し、企業が今後どのように多様な雇用形態を活用していけばよいのかについてご紹介します。

日本企業の雇用形態の現状

日本企業は古くから独自の雇用形態を歩んで来た歴史があります。

日本独自の雇用形態の根本にあるのは「終身雇用、年功序列、企業組合」の3つです。この3つの特徴は経営学者J・C・アベグレンが1958年に『日本の経営』という書籍で「三種の神器」と評しました。

高度成長期にはこのような日本企業の雇用特性を背景に、いわば「正社員偏重主義」が常態化していました。そのため、真っ新な目線に立って考えたとき、自社での最適な雇用ポートフォリオがわからないという企業も多いようです。

しかし、30年ほどの月日をかけて、ゆるやかに日本企業での雇用状況も変化を遂げています。変化の最たる特徴としては、日本企業における有期契約(非正規雇用)労働者の増加でしょう。

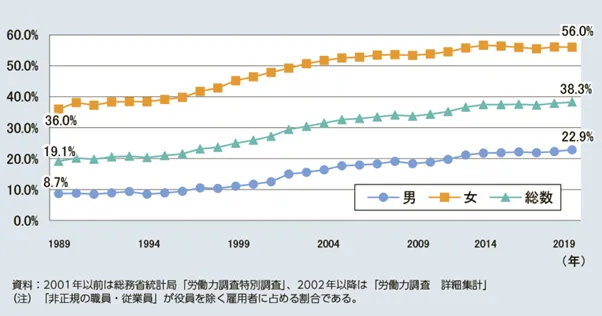

【非正規雇用労働者の割合の推移】

出典:図表1-3-18 非正規雇用労働者の割合の推移|令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-|厚生労働省![]()

年を追うごとに有期契約雇用の割合が増え、2019年には男性の22.9%、女性の56.0%が有期契約雇用で働いています。

続いて、雇用形態の内訳を見ていきましょう。2023年1月時点で、正規雇用者数が3,572万人であるのに対し、有期契約雇用は2,133万人となっています。

|

雇用形態別雇用者数 (2023年1月) |

男女計 |

男 |

女 |

|

正規雇用 |

3,572 |

2,342 |

1,229 |

|

パート |

1,049 |

131 |

918 |

|

アルバイト |

446 |

221 |

225 |

|

派遣社員 |

145 |

56 |

89 |

|

契約社員 |

287 |

155 |

131 |

|

嘱託 |

117 |

78 |

39 |

|

その他 |

89 |

44 |

44 |

(万人)

引用:労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)1月分|総務省![]()

依然として正社員数が多いものの、増加率には差異が出ています。前年の2022年と比べると、正規雇用は18万人の増加に対し、有期契約雇用は66万人増加しました。

上記の結果からも、正社員重視の日本企業においても、着実に雇用形態の多様化の波が押し寄せているといえるでしょう。

多様な雇用形態が進む背景

前章の調査データがあらわすように、日本企業では雇用形態の多様化が進んでいるのは紛れもない事実です。ここからは、なぜ雇用形態の多様化が進んでいるかという背景について、もう一歩踏み込んで考えてみます。

労働力の確保

雇用形態の多様化が進む背景のひとつに、企業側の視点として「労働力を確保しなくてはならない」という切実な理由があります。

近年の日本企業は、少子高齢化にともなう生産年齢人口の減少が大きな課題です。

従来型の「新卒での正社員確保」という方法だけで、潤沢な労働力が確保できる企業は稀です。売り手市場の昨今においては、新卒採用・中途採用問わず、採用による労働力確保の難易度は上がっています。

また、国際競争力の面から企業は生産性向上を目的とした雇用の柔軟化に対する意識が高まっています。その結果、短期需要に柔軟に対応可能な有期契約社員や派遣社員を活用することで、これまでと同様、もしくはこれまで以上の企業成長を実現しようとする動きが加速しているといえます。

働き方の多様化

雇用形態の広がりは、企業だけではなく働く個人のライフスタイルや価値観の多様化からも大きな影響を受けています。

「多様な働き方」の「多様」が指している要素には、時間や場所、雇用形態、兼業といったさまざまな側面が含まれています。

育児や介護と両立させながら働きたい、自分の好きな時間・場所で働きたい、複数の仕事をしたいなど、ワークライフバランスを重視した働き方を選べる社会になることは、労働者にとって大きなメリットです。

またライフステージが変わっても、働き続ける女性が増えています。企業としては多様な雇用形態を用意することで、女性が働きやすい環境を整える必要性も高まっているでしょう。

2019年には政府が「働き方改革」を掲げ、そのなかにも「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」などが組み込まれています。

そのような潮流を受けて、働く個人の観点からも自身が望むライフスタイルやキャリアプランに応じて、雇用形態を自由に選択する動きが加速しているといえるでしょう。

引用:「概要|多様な正社員とは」多様な働き方の実現応援サイト|厚生労働省![]()

さまざまな雇用形態の種類とは

多様な雇用形態とは、そもそもどのようなものがあるのでしょうか。

ここからは雇用形態の種類や、どのような場面でメリット・デメリットが生じるかを紹介します。

正社員

正社員とは、長期雇用を前提とし、雇用期間に制限を設けない雇用形態です。(定年を設けている場合はあります)

正社員のメリット

①安定した労働力の確保

長期で働くことを前提にした労働力を確保することが可能です。

②優秀な人材の獲得

一般的に正規社員は、キャリアの選択肢が広く、福利厚生も充実しているため、優秀な人材を確保しやすくなります。

③スキルの継続的な向上

中長期プランで人材を育成することができるため、知識や技術、経験豊富な人材の活躍が見込めます。

正社員のデメリット

①人件費の増加

正社員は、雇用期間が長くなるほど人件費が膨らみやすい傾向があります。また、繁閑期に合わせた人員配置の調整が難しいのも特徴です。

②解雇のハードルが高い

正規社員は、期間の制限がない雇用契約を結びます。そのため、解雇は容易ではなく、採用時にミスマッチを防ぐこと、しっかりと教育することなど対策が必要です。

契約社員

契約社員は、雇用が定められた期間のみ契約で働く雇用形態です。

契約期間は半年や1年間などの一定期間で結びますが、2013年度より契約期間が複数回更新されて通算5年以上勤続する場合は、契約期間の制限なく働き続ける「無期転換ルール」が適用されるようになりました。

同じ自社雇用の非正規のパート・アルバイトとの違いは、一般的に契約社員はフルタイムなど労働時間が長く、給与が月給制という点です。

参照記事:【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント

契約社員のメリット

①特定スキルの活用

特定の業務を任せたい社員や、専門知識・スキルを持った社員を一時的に雇うことができます。

②業績や業務量の変化に対応できる

契約社員は多くの場合、1年から3年の期間で雇用契約を締結します。長期間にわたる業績や仕事量の変動に対して人件費を柔軟に調整することが可能です。

③パフォーマンス次第で正規社員へ登用できる

まずは契約社員でパフォーマンスを見て、正規社員への登用を行う企業も多くあります。面接だけではなく、実際の働きぶりを確認した上で正社員採用できるため、ミスマッチを抑えることが可能です。

契約社員のデメリット

①契約更新されないこともある

契約社員側から契約更新されないことも、もちろんありえます。

②競合他社に優秀な人材を取られてしまう

競合他社が同様の業務で正社員募集をかけている場合、条件面で負けてしまいやすく、優秀な人材が流れてしまう可能性がでてきます。

③ずっと契約社員で雇用することはできない

契約社員同様に契約期間が5年を過ぎた場合、無期転換ルールが適用されます。労働者には、無期転換を申し込む権利が発生し、企業はこれを拒否することはできません。

詳しくは、「労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント」をご覧ください。

パート・アルバイト

パート・アルバイトは、非正規雇用のひとつで直接雇用に分類されますが、1週間の所定労働時間が正社員と比べて短いことが特徴です。

パート・アルバイトのメリット

①労働力確保がしやすい

人材を確保しやすいことは、パート・アルバイトの大きなメリットです。正社員や契約社員に比べ、勤務時間や勤務日数を柔軟に設定することで、労働力が確保しやすくなります。

②コストの適正化

繫閑期に合わせた人員の調整やイベント対応など、適正な人件費で業務を遂行することが可能です。

③人材を採用しやすい

正社員に比べて、すぐに人材を採用できるのもメリットです。多くの場合、書類選考と面接1回で採用が決定します。

パート・アルバイトのデメリット

①人の入れ替わりが多い

パート・アルバイトの場合、労働者側が必ずしも長期で働けるとは限りません。学生や小さな子供がいる家庭など、ライフイベントの都合で辞めることが頻繁にあります。

②労務管理が煩雑

シフトの調整や勤務記録の確認をはじめ、給与支払いや社保加入など労務管理が煩雑になる傾向があります。

③帰属意識は低い傾向

正社員に比べて帰属意識が低い傾向にあるため、期待したパフォーマンスが見られない、早期離職などが起きやすい傾向にあります。人の入れ替わりも激しいため、セキュリティリスクを考えた場合、業務内容をしっかり選定する必要があります。

派遣社員

派遣社員は、派遣会社と労働契約を結び、別の企業(受け入れ先)で働く雇用形態です。業務指示は、派遣先が行います。

派遣社員のメリット

①特定の期間だけ人材を獲得できる

繁忙期や社員の産休・育休、介護休暇など、特定の期間だけ労働力を確保することが可能です。パート・アルバイトとの違いは、「雇用主」で派遣社員は派遣会社の社員となります。

②専門性の高い人材の確保

派遣会社には、さまざまなスキルや経験をもった人材が登録しています。自社で募集をかけずとも、必要な人材が見つかりやすいのもメリットです。

③労務管理の軽減

社会保険や給与の支払いは、雇用主である派遣会社が行うため労務管理工数が軽減されます。

派遣社員のデメリット

①最長で3年しか働けない

派遣社員が同一企業の同じ部署で働けるのは、3年が限度と派遣法で定められています。経験とスキルのある人材に長く勤めてもらうことができないのは、デメリットと言えます。

②法的な制約がある

派遣法は、派遣会社だけではなく派遣先企業にもさまざまな義務や講ずべき措置を求めています。人材派遣サービスを利用する場合、この対応は必須となります。

③定着しない可能性も

人材派遣の場合、3ヶ月の短い契約を繰り返すケースが多く見られます。パフォーマンスをチェックしての更新ができる一方、派遣社員が更新しないリスクもあることを頭に入れておく必要があります。

人材派遣のメリット・デメリットについては、「【企業向け】人材派遣のメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

参考資料:はじめての派遣サービス導入ガイド

請負・業務委託社員

請負・業務委託は、自社の業務をアウトソーシング企業や個人事業主に代行してもらう、または成果物の納品をしてもらうサービスです。そのため、そこに従事するのは、自社の社員ではなく、委託先企業の従業員となります。

請負・業務委託社員のメリット

①業務指示を出さなくていい

請負・業務委託社員の場合、都度業務指示をする必要がありません。契約で交わした成果物の納品または業務の遂行してもらいます。

②労務管理工数を軽減できる

請負や業務委託社員は、自社の社員ではありません。労務管理や採用などは、委託先企業が担います。そのため、採用工数や社会保険等の手続、勤怠管理などが不要です。

③組織を柔軟にできる

新しいプロジェクトや事業拡大や変更などは、組織を大きく動かす必要があいます。組織の変動は、人員配置や採用に影響が出てきますが、委託・請負を活用することで、より早く柔軟な体制を整えることが可能です。

請負・業務委託社員のデメリット

①セキュリティリスク

外部の人材に業務を依頼することによるセキュリティリスクは、どうしても発生するため、利用する際は対策が必要です。

②ノウハウが蓄積されない

業務のノウハウや知識が社内に蓄積されていかないこともデメリットと言えます。

③直接、指示できない

請負・業務委託社員に対しては、原則指示することはできません。ここは、派遣社員との大きな違いです。業務指示を与えてしまうと偽装請負とみなされるリスクがあります。

業務委託・請負については、「アウトソーシングとは?メリットを引き出す導入ステップを解説」で詳しく解説しています。

多様な雇用形態を活用するメリット

ここからは、あらためて雇用形態が多様化することのメリットを考えてみます。

雇用コントロールがしやすい

ビジネス環境変化や自社業績に応じて、雇用のコントロールがしやすいことは、多様な雇用形態を取り入れるメリットです。

正社員のみであれば、ある業務が発生もしくは消失したときに人事異動の手段を取らなければ、業務の調整がつきません。

一方、ある程度流動性が高い非正規社員の活用により、突発的な業務に柔軟に対応できるようになります。

長期雇用を前提としない労働力を活用することで、雇用調整だけでなく戦略的な人件費コントロールの観点からも、雇用形態を多様化させるメリットはあるといえるでしょう。

柔軟な組織風土が実現する

さまざまな雇用形態の人がいることで、組織として柔軟で多様性を受容する風土になりやすいでしょう。

職場メンバーに多様な雇用形態の人がいることで、雇用形態の違いを超えてサポートし合える組織風土になります。

業務の指揮命令系統は正社員が握ることが多いかもしれませんが、非正規社員の客観的な目線が加わることで、組織としての機動力や柔軟性が増す効果も期待できます。

さまざまな雇用形態の社員が活躍することは、VUCAの時代に必要とされる、全員参加型の「シェアード・リーダーシップ」のような組織に近づくのではないでしょうか。

人材採用・定着に効果がある

個人の働き方やキャリア観が多様化している昨今、雇用形態のバリエーションがある企業は、人材の獲得力や定着力での競争力が期待できます。

状況に応じて「必要なスキル」「必要な時間帯・地域」を絞れることは、企業の柔軟性を高めます。同時に、そこにニーズがある働き手にとっても、魅力のある働き方に映るでしょう。

新卒のようなポテンシャル採用の人材戦略だけでなく、ピンポイントな戦力を活用することで、企業側も働く側もwin-winの働き方を実現できます。

さらに一歩引いた目線で考えると、多様な雇用形態を活用している企業はブランディングの面でも利点があります。

多様な雇用形態を推奨する人材ポリシーを自社HPなどでアピールすることで、採用応募者・株主などに「開かれた会社」という企業イメージを訴求できるでしょう。

多様な雇用形態を導入するデメリット

雇用形態の多様化は企業にとって大いにメリットがありますが、現実的にはデメリットもあります。

ただしデメリットの大半は、あらかじめ準備を整えることで回避が可能です。

労務管理が煩雑になる

雇用形態が多様になることは、労務管理の煩雑さにつながります。社会保険の適用範囲や賃金支払いなど、一人ひとりの社員に応じて管理する必要があるからです。

また、就業規則も雇用形態ごとに用意する必要もでてきますし、正社員と業務委託以外は雇用期間の制限があるため、しっかりと雇用契約を管理しつつ、業務に支障が出ないよう運用する必要がでてきます。

雇用形態の多様化は労務管理に割くべき負荷が増大すると事前認識し、着実に管理できる体制を整えるようにしましょう。

業務分担・進め方が複雑になる

雇用形態が多様化すればするほど業務マネジメントの負荷が増大することは、あらかじめ準備をしておきたいポイントです。

たとえば一部門で正社員・契約社員・パート社員・派遣社員など複数の雇用形態のメンバーがいるとします。業務分担のみならず、指揮命令系統や判断範囲などを雇用形態に応じて割り振りすることが、マネジメントには求められます。

初期段階では大きな負荷がかかるかもしれませんが、組織業績を上げやすい人材フォーメーションを組める状態が最終目標です。マニュアルの準備や育成体制を整えることで、目指す状態を作り上げるようにしてください。

採用工数・コストがかかる

さまざまな雇用形態で人材を雇用すると、採用工数やコストが増大する傾向があります。雇用形態によって求人媒体を変える必要がありますし、それに伴いベンダーも増えていきます。雇用形態に応じた採用プロセスや、社内の協力体制を整える工数も必要になるでしょう。

また、採用工数がかからない人材派遣や業務委託であっても、サービス利用料が発生することを念頭に置き、自社社員との割合を調整することが求められます。

採用コストについては、「採用コストとは|計算方法と一人あたりの平均、5つの削減ポイントを解説」で詳しく解説しています。

多様な雇用形態を活用する際の注意点

最後に、多様な雇用形態を本来的な目的に則って活用するための注意点を紹介します。

人材ポートフォリオ管理をする

複数の雇用形態を管理するため、人事部門は人材ポートフォリオの管理をすべきでしょう。

人材ポートフォリオとは、一般的に「どの部署にどの雇用形態の人材が何人在籍しているか」を可視化したものです。現状の管理だけでなく、あらかじめ「どの状態が最適なのか」と理想のポートフォリオを描き、その理想に向けて現状とのギャップが見える状態にあることが重要です。

人材ポートフォリオの管理がしっかりできていれば、部門ごとに将来的な過不足の見通しが立てられます。「○○部では××に適性のある人材が少ない。来期に向けて人材紹介会社に紹介を依頼しよう」「〇〇部の新規事業の立ち上げは短期間での実行が重要なため、派遣社員の活用が最適なのではないか」など、先んじて手を打てるでしょう。

労働待遇を適切に管理する

雇用形態によって管理すべき労働待遇に違いがありますが、ここでは「社会保険の適用範囲」「年金制度」「同一労働同一賃金」の3つについて説明していきます。

社会保険の適用範囲

社会保険の適用範囲は、労働時間によって変わります。

- 従業員が101人企業の会社で週20時間以上働く人は、加入

- 2024年10月からは、51人以上の企業に拡大

- 従業員が50人以下の企業で労使間の合意がある場合、社会保険に加入

年金制度

パートタイム労働者でも、健康保険と同じ条件で厚生年金制度に加入できます。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 1ヵ月の賃金が8.8万円以上

- 2か月以上の雇用が見込まれる

- 学生ではない

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金は、正規や非正規の区別なく、同じ業務を担当する者への等しい賃金の支払いを主張する考え方です。同じ条件で働く正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇の解消を目的としています。

特に昨今の潮流として、「同一労働同一賃金」は注視したいポイントです。企業としては、雇用形態にとらわれず貢献してくれる社員に対して適切に処遇していく姿勢は、今後も求められるでしょう。

厚生労働省による「キャリアアップ助成金」では、非正規雇用の処遇改善に取り組むに対して、助成金を支給しています。キャリアアップ助成金については、厚生労働省のキャリアアップ助成金ページ![]() をご覧ください。

をご覧ください。

まとめ

かつては多くの正社員を雇用して、会社を成長させていくことが重要視されていました。

しかし、不安定な経済情勢や高齢化社会が進むにつれて、多様な雇用形態を活用して企業運営をしていくことが重要になってきています。

自社で活躍する人材は、雇用形態を問わず積極的にサポートし、適切に処遇することが、企業の成長にとって重要となる時代に入ったといえるでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次