人材派遣のメリット・デメリットをわかりやすく解説

目次

【資料】人材派遣の基礎ガイドブック

人材派遣サービスの基礎知識をわかりやすく1冊にまとめました。

派遣社員を受け入れる部門担当者の方への説明にも活用できる、人材派遣サービス利用前に知っておきたい情報をひとつにまとめた資料をご用意しています。

<この資料でわかること>

- 派遣の仕組み

- 関連する法律

- 料金について など

経営の効率化や人材不足の解消に向け、人材派遣の活用を検討しているものの、人材派遣の詳細についてはよく知らないという方も少なくありません。人材派遣サービスを効果的に活用するためにあらかじめ知っておきたい、人材派遣サービスのメリットとデメリット、他の雇用形態やサービスとの違いをわかりやすく解説します。

人材派遣サービスとは

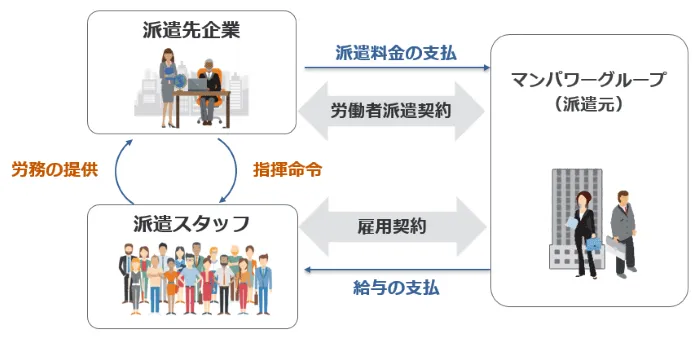

人材派遣サービスとは、求めるスキルや経験をもった人材を人材派遣会社から派遣してもらい、労働力を得ることができるサービスです。派遣される人材は、派遣会社が雇用している人材という位置づけになります。

人材派遣サービスは、労働者派遣法により定義されており、自社社員と違った制限やルールが存在します。

人材派遣の詳しい仕組みについては、【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説で解説しています。

はじめての派遣サービス導入ガイド

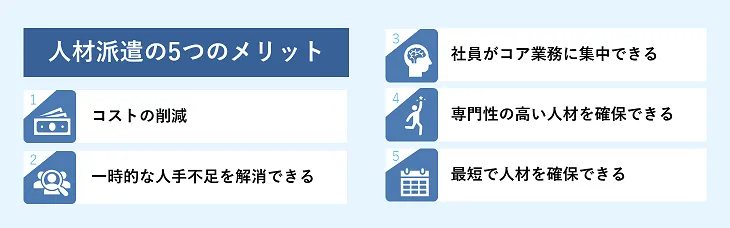

人材派遣の5つのメリット

企業にとって派遣サービスを利用するメリットは、必要な時期・期間だけ人材を確保できる柔軟性に加え、採用や教育の手間を削減できる点です。専門スキルを持つ人材を即戦力として活用でき、繁忙期や欠員対応にも迅速に対応できるため、人件費の最適化や業務効率化につながります。

コスト削減

コスト削減が期待できるのは、次の4つです。

採用コストの削減

自社で採用する場合、コーポレートサイトへの掲載や求人広告など採用コストが発生します。人材派遣は、派遣会社が人材のリクルーティングを行うため、採用コストがかかりません。また、間接的ではありますが、採用に関する事務工数も削減できるため、人件費の削減にもつながります。

人件費の適正化

期間限定のプロジェクトや繁忙期対応など一時的に人材が必要なケースがあります。人材派遣は、原則3年が上限であり、また一般的に3ヶ月単位程度の短い契約を繰り返す特徴があるため、業務量に応じた調整が効きやすいのもメリットです。

また、人材派遣サービスは、業務の繁閑・業務量に応じて就業期間や就業時間を定めることができるので、コストを変動費化することができます。

労務管理費の削減

派遣社員の雇用主は、派遣会社です。そのため、派遣社員の雇用に関わる費用は、派遣会社が負担します。また、社会保険の手続きや給与計算といった業務が発生しません。自社での採用の場合、こうした労務管理業務のコストが発生しますが、人材派遣は派遣会社が行うため費用の削減につながります。

残業費の抑制に

慢性的な残業が発生している場合、派遣社員に一部の業務を任せることで、社員の残業を減らすことができます。労働基準法では、時間外労働などについて割増賃金を支払うことが定められています。過度な残業は業務効率を下げ、離職も引き起こすこともあるため、適切な対策が必要です。

関連記事:36協定届が新様式へ!仕組みや概要、ペナルティを社労士が解説

一時的な人材不足を解消できる

急な退職や産休育休、病気や介護のために従業員が職場を離脱するケースは日常的に起きるものです。他部署からの応援などで対応できるケースもありますが、既存社員が負担するケースも少なくありません。

そのような場合、ビジネスの機会損失が起きてしまったり、ミスが頻発、サービスや業務の品質の低下を招きかねません。一時的に派遣社員に来てもらうことで、空席ポジションが引き起こす問題を解消することができます。

社員がコア業務に集中できる

急な繁忙や慢性的な残業など、人手不足が起きてしまうと、社員が担う業務量が増えてきます。庶務事務的ないわゆるノンコア業務が増えてしまい、本業に影響する業務や成果を出すために必要な行動に費やす時間が限られてしまいます。

デジタル化や業務フローの見直しは必要ですが、すぐに改善できない場合、一時的に派遣サービスを利用することで、社員の負担を減らすことができます。定型業務を派遣社員に任せ、自社社員は高度な判断や創造力が求められるコア業務や突発的な業務に専念できる環境を整えてみてはいかがでしょうか。

専門性の高い人材確保

スキルや知識を活かしてフリーランスとして活躍しているプロフェッショナル人材も、派遣会社に登録しています。財務スペシャリストやプロジェクトマネージャーなど、専門スキルに特化した人材を、必要な時期に即戦力として、迎えることができます。社内で経験者がいない業務が一時的に発生する際は、業務経験のある人材を派遣社員として受け入れることで、問題を解決することも可能です。

フリーランス人材の派遣については「フリーランス人材の活用でビジネスを加速させる」で詳しく解説しています。

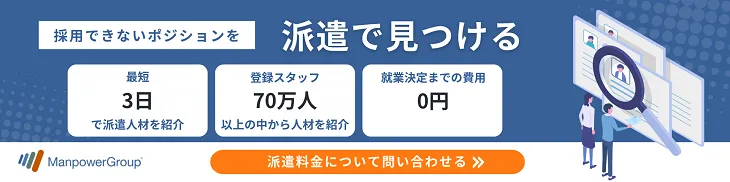

最短で人材を確保できる

自社募集の場合、求人広告を出して選考を行い、入社の手続きなど採用から入社まで一定の時間がかかります。派遣サービスを利用する場合、派遣会社が登録している人材から人選を行い、条件に合った派遣社員を紹介してくれます。そのため、依頼をしてから入社まで比較的早く人材を確保することが可能です。

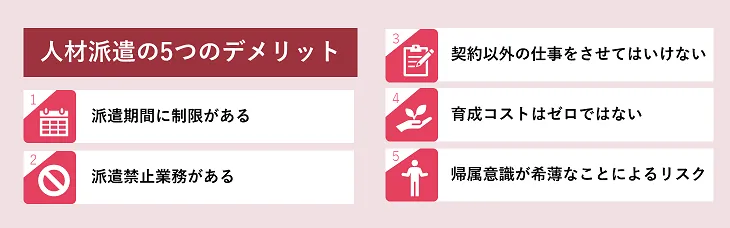

人材派遣の5つのデメリット

人材派遣サービスは、メリットばかりではありません。派遣法による制限など利用する上で、知っておきたいこともあります。

業務と就業期間に制限がある

派遣法では労働者の派遣就業を臨時的・一時的な働き方として位置づけているので、一部例外を除き、派遣期間の制限があります。派遣先同一事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、原則3年が限度となります。

3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、労働組合などからの意見を聴く必要があります。3年間に派遣社員が交替した場合でも派遣可能期間の起算日は変わりません。

また一人の派遣社員が派遣先の「同じ部署」で勤務できる期間も、3年が上限となります。ただし、派遣社員が派遣会社と無期雇用契約を結んでいる場合、この人で3年ルールの対象外となり、3年を超えて勤務することができます。

派遣期間については、「【企業向け】派遣の抵触日とは?対応方法や注意すべき点も解説」で詳しく解説しています。

派遣期間の制限を受けない人材・業務

以下の業務・人材は、派遣期間の制限を受けません。

- 派遣会社で無期雇用されている派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

- 有期プロジェクト業務

- 日数限定業務

- 産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務

無期雇用の派遣社員については、「【企業向け】無期雇用派遣とは?有期雇用との違いなど特徴を解説」で解説しています。

派遣禁止業務がある

派遣法の定めにより、派遣社員にさせてはいけない業務というのがあります。

- 建設業務

- 港湾運送業務

- 警備

- 病院や医療関連施設における医療関連業務

- 士業(弁護士、税理士、弁理士など)

上記の業務では、派遣サービスを利用することができません。詳しくは、「派遣禁止業務とは?禁止の理由と例外や罰則を解説」をご覧ください。

契約以外の業務は依頼できない

派遣契約を締結する際に派遣社員へ依頼する業務内容を定めます。そのため契約範囲外の業務を依頼するのは契約違反となるため注意が必要です。

例えば、別の部門が急に忙しくなって応援要員として派遣社員を出向かせり、自部門であっても契約で取り交わしていない業務を突発的に依頼することはできません。

また、契約で定めた労働条件や派遣期間を一方的に変更することもできません。契約内容を変更したい場合は、派遣会社と相談した上で、派遣社員の同意を得る必要があります。

関連記事:社労士が解説!派遣契約の変更・更新・終了に関するルール

育成コストはゼロではない

求めるスキルや専門性がある人材にきてもらうとはいえ、育成コストがゼロというわけではありません。

業務経験があるといっても会社ごとにルールや方針、業務範囲が異なるのが一般的です。就業開始の一定期間は、担当業務の指導や会社ルールの説明などが必要ですし、業務の指揮命令は派遣先企業の責任となるため、「ほったらかし」とはいきません。

また、派遣先企業には、業務に必要な教育訓練を派遣社員に受けさせる義務が派遣法で定められています。

帰属意識が希薄なことによるリスク

派遣社員は社外リソースのため、自社内の従業員と比較して帰属意識が低い傾向にあります。帰属意識が低いことで起こりうるリスクを低減させるために、自社従業員と同様にコンプライアンスやセキュリティの勉強会などの実施も検討する必要があります。

派遣社員と他の雇用形態やサービスとの違いは?

雇用主が異なる派遣社員と直接雇用している従業員との違いや、他の人材サービスとの活用方法の違いなどを理解しておくことで、目的に応じた人材を確保する事ができます。

雇用形態による違い

以下は、正社員やパートアルバイトと派遣社員を比べた表です。

| 雇用形態 | 関連する 法律 |

雇用期間 | 業務変更の柔軟性 | 社会保険 | 福利厚生 | 雇用契約 |

| 派遣社員 | 労働基準法/ 労働者派遣法 |

有期雇用 無期雇用 |

原則不可 | 人材派遣会社で加入 | 人材派遣会社/ 派遣先企業に準ずる |

間接雇用 |

| 正社員 | 労働基準法 | 無期雇用 | 高め | 雇用企業で加入 | 雇用企業の 就業規則による |

直接雇用 |

| 契約社員 | 労働基準法/ パートタイム・有期雇用労働法 |

有期雇用 | 契約内容による | 雇用企業で加入 | 契約内容による | 直接雇用 |

| パート アルバイト |

労働基準法/ パートタイム有期雇用労働法 |

有期雇用 | 契約内容による | 雇用企業で加入 | 契約内容による | 直接雇用 |

「直接雇用」か「間接雇用(派遣会社が雇用)」により違いがでます。また、派遣法やパートタイム・有期雇用労働法なども関係してきます。一方、共通しているのは、どの上記の雇用形態も直接指示できる点です。この後説明する委託の場合、直接指揮命令することはできません。

雇用形態による違いは「雇用形態の種類と違いについて解説!自社に合った雇用とは?」で詳しく解説しています。

参照:厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール

ほかの人材系サービスとの違い

派遣サービスと人材系の外部サービスとの違いは以下のとおりです。

| 人材派遣 | 業務委託 | 人材紹介 | 紹介予定派遣 | |

| 雇用主 | 派遣会社 | 委託先企業 | 自社 | 派遣期間: 派遣会社 直接雇用後: 自社 |

| 事前の書類審査 | 不可 | - | 可 | 可 |

| 面接・試験の実施 | 不可 | - | 可 | 可 |

| 費用 | 派遣料金 | 委託費 | 紹介手数料 | 紹介手数料 派遣料金 |

| 直接の業務指示 | 可 | 不可 | 可 | 可 |

| 派遣期間の制限 | 原則3年 | - | - | 最大6ヵ月 |

| 給与支払い 社保関連の手続き |

派遣会社 | 委託先企業 | 自社 | 派遣期間: 派遣会社 直接雇用後: 自社 |

業務委託との違い

業務委託とは自社で対応していた業務の一部、またはすべてを外部の企業や個人に依頼する手法のひとつです。そのため個人事業主に依頼する場合でも、両者の間で交わされるのは雇用契約ではなく、業務に関する委託契約となるため労働法は適用されません。また指揮命令権はなく、業務遂行に対して対価を支払います。

派遣社員に対しては、業務指示を出すことが可能ですが、業務委託については委託先メンバーに対して指示を出すことはできません。

派遣と業務委託の違いは「派遣の活用法とメリット。アウトソーシングとの違いとは?」で詳しく解説しています。

人材紹介との違い

人材紹介サービスとは企業と転職者の間の雇用契約成立を目的とし、企業の要望に応じた人材を企業に紹介するサービスです。

人材派遣は「人を紹介」するではなく、「労務を提供する」ことが目的なので書類選考や面接などの特定行為をすることは禁止されていますが、人材紹介は「自社で直接雇用する人を紹介する」ことなので特定行為が認められています。

人材紹介サービスの詳細は「中途採用での人材紹介手数料の相場とは 活用法や契約手続き解説」をご覧ください。

紹介予定派遣との違い

紹介予定派遣とは、人材派遣と人材紹介を組み合わせたサービスで、最終的には企業が人材を雇用することを目的としています。

人材派遣との大きな違いは、「自社で直接雇用する」ことを前提にしていることです。派遣期間を見極める期間とし、入社の可否を決定します。

その他、派遣との違い

- 派遣期間は最大6ヵ月

- 書類審査、面接OK

派遣と共通するところ

- 派遣期間の雇用主は派遣会社であるため、自社での社保加入が必要ではない

- 禁止業務がある(ただし、病院や医療関連施設における医療関連業務は可)

- 派遣期間は、派遣料金が発生

人材紹介との大きな違いは、面接等だけで採用可否を決めるのではなく、実際の働きぶりをみて決定することができる点です。

その他、人材紹介との違い

- 派遣期間を設けるので、試用期間を別で設置することは不可

- 派遣期間は、派遣料金が発生

人材紹介と共通するところ

- 入社が決定した場合、紹介手数料が発生する

- 候補者から断れることもある(派遣期間中に断られることも)

- 働く前に面接等の実施OK

紹介予定派遣サービスの詳細は「紹介予定派遣とは|派遣期間延長など利用上の注意点を解説」をご覧ください。

派遣サービスの概要を知りたい方向けのガイドブック

はじめて派遣サービスを導入する方向けに、導入までの流れや実務のポイントをまとめたガイドです。派遣の仕組みや契約の基本、受け入れ準備の注意点をわかりやすく解説しています。

<この資料でわかること>

・ 派遣サービス導入のステップ

・ 料金構造と契約

・ よくある質問と対応ポイント

まとめ:即戦力を確保できる人材派遣サービス

人材派遣サービスの利用は、外部人材の受け入れという特色によるメリット・デメリットがあります。しかし、人材派遣サービスの特色と活用法を理解したうえで活用すれば、自社の状況に応じた人材の確保が効率的に実施できます。特に、業務内容が決まっており、即時に人手が必要なケースにおいて有効なサービスです。効率的な組織運営、人材不足解消などに効果的な人材派遣サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次