役職定年とは?制度の基礎知識とデメリットの対策を解説

目次

役職定年と再雇用制度の関連性

役職定年と再雇用制度は、連動するように人事制度設計を考えます。2度の待遇変更が従業員に与える影響、人材獲得難による後任不在など、さまざまな課題が絡んでくるためです。

定年後を見据えた人事制度設計についての資料をご用意しました。ぜひダウンロードください。

役職定年とは、社長や部長、主任などの役職に「定年」を設ける制度のことです。今回は役職定年制の定義、制度が誕生した背景、制度を導入する場合のメリットやデメリットを踏まえた上での効果的な活用方法などを解説します。

役職定年とは

「役職定年制」とは、定年前のある一定の年齢で役職を退くように設計された制度のことをいいます。役職定年後は現場のリーダー的な役割を担うこともありますが、役職のない社員になり、職務内容によって処遇も変化します。

役職定年制が誕生した背景

役職定年制が誕生した大きな理由のひとつは、公的年金制度の改正にあります。会社員が受給する厚生年金は、定額部分と報酬比例部分の2つに分かれており、どちらも本来は60歳から支給されるものでした。

ところが、制度の改正により1994年から定額部分が、そして2000年からはさらに報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられました。

その影響でシニア社員は定年後から年金支給開始時までの期間の収入を確保する必要が生じ、国は就業確保措置として高齢者雇用安定法を定めました。現在は60歳未満の定年を禁止し、希望者全員の65歳までの雇用を義務化しています。

従来の日本企業では、労働者が企業で働く期間が長くなるにつれて人件費は増大することが一般的です。このような状況を打破すべく誕生したのが「役職定年」です。

役職任期制との違い

「役職任期制」とは、あらかじめ一定期間の任期を設けてその期間だけ社員を役職に登用する制度のことです。役職定年のように年齢で期限が設けられているわけではありません。

役職定年については「年齢差別だ」という見方もあり、外資系企業などでは承認が下りないこともあります。役職任期制の場合は、試験や適性検査などのルールを設け再任する方法もあります。

役職定年制のメリット・デメリットと注意点

では、役職定年制度のメリットとデメリットについて説明します。

役職定年制のメリット

組織・職場の活性化につながる

年功序列型の場合、一度、役職に就けば原則降格することがありません。その結果、多数の中高年社員の役職者が在籍することになり、組織の世代交代が進まなくなりました。

役職者のポジションは限りがあります。シニア社員が役職に留まり続けることで、若手社員へのチャンスは減り、モチベーション低下にも繋がりかねません。

世代交代が上手く進まない、優秀な若手が転職してしまった、といった問題も起きやすく、組織が停滞してしまう可能性があります。

そこで役職定年制度の導入により、優秀な若手社員が役職に就く機会が増えると、他の若手社員の中にも「自分もがんばればキャリアアップできる」という意識が芽生えます。

若手社員の仕事に対するモチベーションが高まることにより、職場の活性化につながることは大きなメリットです。また、若手を管理職に登用することで、世の中の流れに合った新しいアイデアや企画などを企業経営に反映させることもできます。

人件費のコストダウンになる

年功序列型の雇用システムでは、毎年の昇給が前提とされており、それに加えて役職者には報酬の増加が見込まれるため、人件費が増加する傾向があります。もちろん、その報酬に見合う働きをしている場合は問題ありません。しかし、急速な社会変化に企業も適応する必要があります。役割や成果に基づいて人件費を適切に分配することは、企業にとって重要な関心事です。

役職定年制を導入することにより、役職に就いていた社員の賃金が減少することで人件費のコストダウンにつながります。

役職定年制のデメリット

役職を降りた後のモチベーション低下

デメリットとして挙げられるのが、役職定年を迎えた社員が、役職を退いた後の仕事に対する意欲が低下することです。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査では、「役職を退いた後の仕事に対する意欲」は部長クラスでは全体の約47%、課長クラスでは約半数が「下がった」あるいは「ある程度下がった」という結果になっています。

出典:役職定年制度の導入状況とその仕組み8章|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(PDF)

周辺社員への影響も

これまで上司だった人が部下となるケースも考えられ、やりにくさや管理職としてのマネジメントに影響がでるときもあります。

<一例>

- 元上司に指示を出しにくい

- マネジメント手法に口を出してくる

- モチベーション低下が態度に出てしまい、ほかのメンバーのストレスになった

後任が成果を出せないことも

後任の社員が前任のような成果を出せない懸念もあります。マネジメント力の不足によるチーム停滞や担当変更による顧客離れなどが起きないよう、定年する役職者の協力も得ながら、引き継ぎを行っていく必要があります。

社員(役職者)にとってのメリット・デメリット

役職者にとっては、デメリットと感じることが多いでしょう。一方で、メリットと考えることができる点もあります。

デメリット

賃金が大幅に下がった

役職定年後は役職手当の支給がなくなる、もしくは基本給が減額されるなどで、役職定年前に比べて賃金がダウンすることがほとんどです。企業によっては大幅に賃金が下がる場合もあるでしょう。労働者にとって大幅な賃金の減少は仕事へのやる気をなくす大きな理由のひとつになります。

職務内容や業務内容の変化

管理職の立場から一般職や専門職などの実務を担う立場へと変わり、責任を託される業務範囲が減る、もしくはなくなることで勤労意欲が低下しがちになります。

また、業務内容が変わったことにより、今までの職務経験が活かせなくなったことで、意欲が下がるケースも考えられます。

人間関係の変化

今まで部下だった人間が自分の上司になったり、部下がいなくなったりすることで社内の影響力の低下を感じるなど、自分を取り巻く人間関係の変化に対して気落ちしてしまうことがあります。

メリット

メリットとしては、役職から降りなければならない時期が明確になることで、早めにシニアになってからのキャリアプランを検討することができる、ということです。

終わりが見えることで、転職や独立を検討する管理職もいます。企業もこれをサポートすることで、組織の新陳代謝は良くなっていきます。

役職定年制の導入状況

次に役職定年制が誕生した背景と現状について解説します。

役職定年制の導入状況

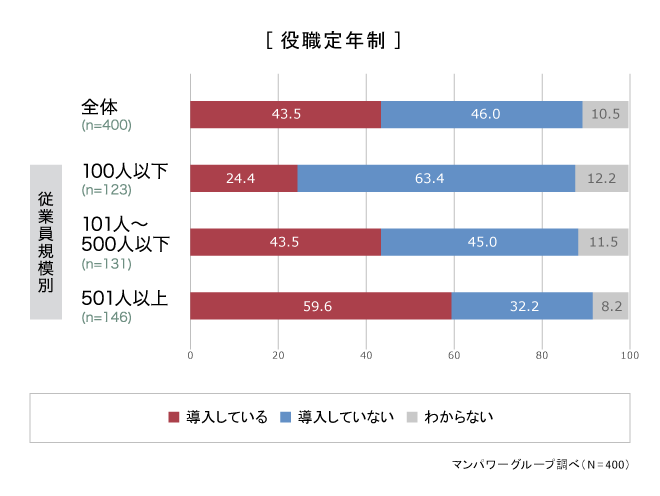

マンパワーグループが2021年に行った調査では、約43%の企業が役職定年制度を導入しており、企業規模が大きくなるほどその割合は高い傾向にありました。

調査データ:約6割は「65歳以上の継続雇用」を導入済み。シニア雇用の取り組みや課題とは?

役職定年制の年齢

平成29年の民間企業の勤務条件制度等調査によると、役職定年制を導入している企業では、役職定年の年齢を55歳から60歳までの間としている企業が約96%を占めています。

特徴として、大企業では役職が上級になるほど、役職定年の年齢が高くなる傾向があります。また、近年は定年退職の年齢が61歳以上の場合、役職定年を60歳にするケースが増えています。

出典: 平成29年民間企業の勤務条件制度等調査│e-Stat政府統計の総合窓口![]()

定年制を設けている役職

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査によると、役職定年を導入しているポジションとしては、部長クラス(約93%)と課長クラス(約96%)の割合が高い傾向にありました。また、役職定年の年齢平均は部長クラスで約58歳、課長クラスで約57歳です。

▽役職別役職定年を設けている企業の割合

| 役員クラス | 部長クラス | 次長クラス | 課長クラス | 係長クラス | 主任クラス | 現場監督者クラス |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 15.3% | 93.3% | 52% | 95.8% | 43.6% | 36.7% | 21.6% |

対象者の年齢についての方針

役職定年の対象年齢についての方針としては、部長クラスも課長クラスも現状維持の方針である企業が、7割近くを占めています。

▽今後の対象者の年齢に関する方針

| 大幅に低くしたい | 少し低くしたい | 現状維持 | 少し高くしたい | 大幅に高くしたい | 対象外 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 部長クラス | 1% | 6.1% | 70% | 12.3% | 1.2% | 4.8% | 4.7% |

| 課長クラス | 0.7% | 7.7% | 72% | 11.7% | 1.4% | 1.9% | 4.6% |

出典:役職定年制度の導入状況とその仕組み8章|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(PDF)![]()

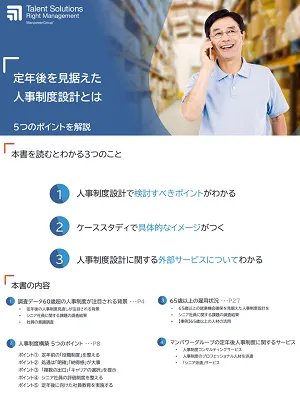

定年後を見据えた人事制度設計とは 5つのポイントを解説

65歳までの雇用義務、70歳までの努力義務など、定年後の雇用期間は長くなっています。本資料は、役職定年など関連する制度を踏まえた上で、人事制度設計のポイント5つを解説しています。ケーススタディで具体的にイメージしやすくしていますので、ぜひダウンロードください。

役職定年制を導入する際の注意点5つ

役職定年制の運用を成功させるためには、次のポイントをチェックするといいでしょう。

再雇用制度など退職制度を踏まえて構築する

定年延長や再雇用など、定年がいつ行われるのか、処遇がいつどのように変わるのかを鑑みて、役職定年制を導入する必要があります。

例えば、60歳定年で65歳までは再雇用制度で嘱託社員として契約する場合、役職定年と嘱託社員になるタイミングの2回、処遇が変わります。業務内容や責任範囲、給与などを社員が納得できる仕組みづくりが求められます。

業務は全く同じなのに給与が下がった、となると不満が噴出しやすくなります。また、嘱託社員のように「1年更新」といった雇用形態の場合、同一労働同一賃金の対象となることにも留意ください。

キャリア開発につながる人事制度の構築

役職定年後のシニア社員に対して、今まで培ってきた能力や経験・知識・人脈などが活用できるような職務に充てることが大切です。人事評価制度や賃金制度を構築し、モチベーションを維持できるような環境を作りましょう。

役職者定年後のキャリアパスを用意する

役職定年後のシニア社員に対して、今まで培ってきた能力や経験・知識・人脈などが活用できるような職務に充てることが大切です。また、仮に役職定年を55歳とした場合、65歳までの業務や責任範囲、待遇などをしっかり検討する必要があります。

キャリアパスの一例として3つ挙げます。

同じ職場で働く

役職定年後も同じ職場で勤務した場合、今まで培った知識や実績を活かすことができるため、引き続き職場の戦力となるでしょう。上司と部下を結ぶ職場の潤滑油的な役割も期待できます。

ただし、今まで自分の部下だった社員が上司になる場合や、もともと本人が職場内でコミュニケーションが上手く取れていなかった場合、継続して同じ職場で勤務することによって人間関係のトラブルが起きる恐れがあります。企業側が事前に対象社員と面談し、本人の希望などの聞き取りを行った上で配属することが必要です。

グループ企業や関連企業への転籍や出向

今まで勤めてきた会社を離れ、グループ企業や関連企業でセカンドキャリアのスタートするのもひとつの方法です。転籍や出向先で仕事の幅が広がり、キャリアアップにつながる可能性があります。

新たな専門職の設置

役職定年後のシニア社員に「シニアアドバイザー」「シニアマイスター」などの専門的な肩書を持つ、新たな専門職を設置する方法もあります。社員教育や仕事上のアドバイス、技術の継承などの役割を担ってもらうことで、本人の職務に対するモチベーションアップが期待できます。

モチベーション低下を防ぐ施策を立てる

役職定年で起こる大きな弊害は、社員のモチベーション低下です。モチベーションが落ちる理由は以下の点が挙げられます。

- 給与の大幅な減少

- やりがいのある仕事に就けなかった

- 会社からの期待が感じられない

- 人間関係にストレスがある

- 今までの経験やスキルを活かせない

経験やスキルのある人材を活かしきれないのは、企業としても人的資産を十分に活かせていない状況です。役職者のモチベーションを高め、貢献してもらうためにも施策が必要です。

施策の一例

- シニア向けのキャリアデザイン研修の実施

- 年下上司など役職を降りたあとのマインドセットについての研修

- 1on1などを実施し、期待している役割を伝える

- 目標評価制度を導入する

モチベーションの低下を起こさない"伝える"技術

役職定年を迎えた社員のモチベーションが下がり業務に営業が出た場合、改善を促す指導について悩む管理職は多いものです。伝え方によっては反発なども起きてしまうため、指導を躊躇う人もいます。「フィードバックを伝えるスキル」が重要ですが、これは身につけることができるもので、下記の資料で「正しく伝える"技術"」について解説しています。

後任の役職者に対するマネジメント研修を実施

若年の管理職は特に、部下の年齢やキャリアに応じた接し方、部下のモチベーションを引き出し、業績を上げるための手腕が未熟な場合が多くあります。それを補う目的でマネジメント研修を行うことは有効な手段です。

役職定年制の導入目的や目標を社内に浸透させる

シニア社員に対して制度導入の目的や役職定年後の働き方の変化や処遇への影響などを説明し、役職定年後から定年退職までのキャリアをどう築いていくかを考える機会を設けることもポイントです。

【調査データ】シニア社員の活用

役職定年を導入する企業がいる一方で、廃止する動きもあります。これは、「年齢差別」を撤廃するという主旨の場合もあれば、深刻な採用難に対応するためといったこともあります。

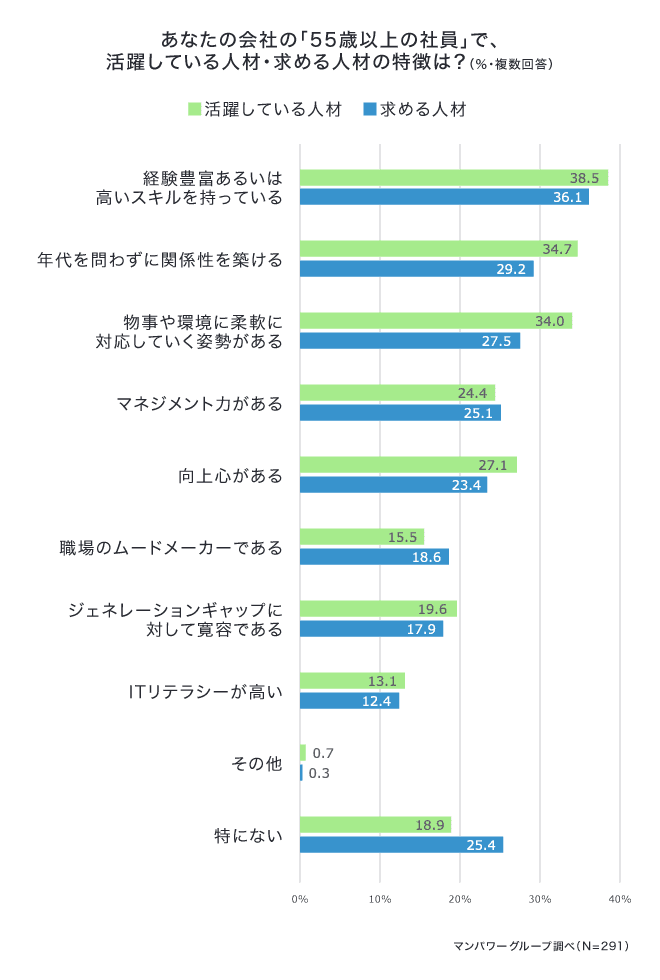

どの企業にも共通するのが「シニア社員の活用」です。マンパワーグループが2023年に実施したシニア社員に関する調査において、活躍している55歳以上の社員の特徴は以下の通りでした。

参照:55歳以上の社員における最大の課題は「モチベーション低下」人事担当者に聞いた課題と対策とは

シニア社員には、その経験を活かしたパフォーマンスや業務継承など期待できることが多くあります。社員研修の実施や期待役割を丁寧に伝えるなど、役職定年後のシニア社員を企業がどのような形で人材活用するかを考え、実行していく過程は重要と言えます。

役職定年制の導入事例

シニア層の人材活用方法として、役職定年制を導入もしくは廃止して成功している企業の事例を紹介します。役職定年制を導入するかしないかは企業規模や業種、業務内容によって変わりますが、いずれも60歳以降のシニア社員を貴重な人材として活用するための制度設計がきちんとなされた上で運用していることが共通しています。

民間企業の成功事例

役職定年制を採用している大手住宅メーカーのA社では、役職定年後もシニア社員に社内で活躍してもらうため定年を60歳から65歳までに延長し、その間のシニア社員の能力や実績・業績に応じた処遇を可能にする人事制度を構築しました。

具体的には業務支援、社員の育成、技術などの伝承をメインに行う「シニアメンターコース」や現場で活躍する「生涯現役コース」など複数のコースを設定。シニア社員は事前にライフデザイン研修を受講した後、企業との個別面談を得てコースを決定されます。

また、賃金は賞与を固定制から個人の評価による変動制に変更したことで、60歳以降の年収を現役時の30%減の水準に抑えました。複数のコースを設けたことでシニア社員の職務が明確になったことと、賃金低下率の減少、65歳定年制にしたことなどが導入成功の要因となっています。

役職定年制の廃止事例

生命保険会社のB社では、2017年より65歳定年制および70歳まで嘱託社員として働くことが可能である継続雇用制度を導入したことを期に、役職定年制度を廃止しました。このことで賃金や処遇の低下がなくなることで身分が安定するため、高齢者が高い意欲をもって働ける環境を実現しました。

まとめ

役職定年制をこれから導入する、もしくはすでに導入している場合でも、制度を作って実行するだけでは上手くいきません。制度を活用するには役職定年そのものにだけ目を向けるのではなく、若手社員のうちから自身の職業人生においてのキャリアデザインを考え、実践できるように企業が積極的にフォローアップする必要があります。

そして、時代の流れとして65歳から70歳までのシニア社員のキャリア開発をどうするかをきちんと考えていくことが大切でしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次