トラブルを防ぐ労働条件変更マニュアル|労働条件変更通知書の記載内容から実務まで

目次

社内制度の見直しや業績悪化による待遇変更など、企業が労働条件を変更せざるを得ない状況は多々発生します。労働条件の変更は経営戦略上重要な施策である一方、労働条件は労働者の生活に直結する重要な要素であり、安易な変更は法的トラブルを引き起こすリスクを孕んでいます。そこで本記事では、労働条件変更の注意点と手続きのポイントについて実務的な観点から解説します。

労働条件通知書とは

労働条件の変更にあたっては、現在の労働条件がどのように明示されているかを正しく理解することが重要です。ここでは、労働条件通知書の役割と記載内容について説明します。

まず、労働基準法では、会社は雇用契約締結時に、労働者へ労働条件を明示しなければならない旨が定められています。労働者へ明示が必要な項目も次のとおり決まっており、一部項目は書面での明示まで義務付けられています。この書面のことを「労働条件通知書」と呼びます。

| 項目 | 内容 | 備考 |

| ①契約期間 | 契約開始日・終了日 | 書面明示が必須 (無期の場合でも、契約開始日・契約期間の無期/有期の記載が必要) |

| ②契約更新の基準・上限 | 更新の有無・基準・最長期間 | 有期契約の場合に必須(書面明示) |

| ③無期転換申込の機会・転換後の条件 | 無期転換ルール、転換後の労働条件 | 有期契約の場合に必須(書面明示) |

| ④就業場所・業務内容(入社直後) | 配属先・仕事内容 | 書面明示が必須 |

| ⑤就業場所・業務内容(変更範囲) | 配置転換・業務変更の範囲 | 書面明示が必須 |

| ⑥始業・終業時刻、休憩、休日 | 勤務時間・休憩時間・休日 | 書面明示が必須 |

| ⑦賃金の決定方法・支払時期 | 基本給・手当・締日・支払日 | 書面明示が必須 |

| ⑧退職(解雇含む) | 退職手続き・解雇事由 | 書面明示が必須 |

| ⑨昇給 | 昇給の有無・基準 | 必須 (短時間労働者は書面明示が必須・その他の場合は口頭でも良いが明示は必須) |

| ⑩退職金 | 支給有無・算定方法 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑪臨時の賃金(賞与など) | ボーナス・一時金 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑫労働者負担 | 食費・作業用品・制服代など | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑬安全衛生 | 健康診断・安全管理 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑭職業訓練 | 研修制度・教育訓練 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑮災害補償 | 労災補償・補填制度 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑯表彰・制裁 | 表彰制度・懲戒規定 | 制度がある場合のみ明示 |

| ⑰休職 | 病気休職・介護休職など | 制度がある場合のみ明示 |

労働条件通知書の内容を変更することは可能か

労働条件通知書の労働条件は、正しい手続きを踏めば変更できます。労働条件変更の基本原則や注意点は次のとおりです。

労働者と使用者の合意が必要

労働条件の変更は、労働者と使用者(会社)の合意によって行うのが原則です。特に、労働条件の引き下げは会社が一方的に行うことはできず、双方が変更内容に合意することではじめて変更が可能になります。

一番慎重な対応が必要なのは、労働条件の不利益変更です。労働者にとって条件が悪くなる変更(例:減給、勤務時間の延長など)のため、原則として本人の合意なく、手続きを踏まずに一方的に変更すると、無効や損害賠償の対象になることもあります。

就業規則の変更だけでは正当化できないケースも多く、法的トラブルにつながりやすいため、企業側は変更理由の説明や合意取得を丁寧に行う必要があります。

変更は就業規則の範囲内でのみ可能

双方の合意があったとしても、就業規則の内容を下回る労働条件へ変更することはできません。例えば、就業規則に記載されている年次有給休暇よりも少ない日数で合意をしていた場合には、この労働条件は無効となり、就業規則に記載の日数に自動的に変更されます。

就業規則変更による労働条件の変更

社内制度の変更など、労働者個別ではなく全員に影響のある労働条件の変更は、就業規則の変更により行うことも可能です。ただし、この方法はあくまで例外的措置で、次の条件を満たす場合にのみ認められる方法です。

①その労働条件の変更が、合理的なものであること

合理的かどうかは、過去の裁判例などから次の事情などを総合的に見て判断されます。

- 労働者の受ける不利益の程度、代替措置の有無

- 労働条件の変更の必要性

- 変更後の就業規則の内容の相当性

- 労働者への事前説明や交渉の状況

②変更後の就業規則が周知されていること

これらの条件を満たしていれば、就業規則の変更により会社が一方的に労働条件を変更できるように感じる方もいるかもしれませんが、前述のとおり、労働者への説明や交渉がきちんとされていたかも重要なポイントになってきます。

そもそも就業規則の変更手続きには労働者の過半数代表者の意見を聞くことが必須ですから、会社の一方的な変更はできないという原則は変わりません。

また「就業規則の変更があったとしてもこの労働条件は変更しない」との合意をしている部分は、就業規則の変更による労働条件変更はできません。

労働組合がある場合は

労働組合のある企業では、労働協約の締結により労働条件を変更することが可能です。労働協約とは、労働組合と会社間で合意した労働条件などの約束事で、双方の記名押印あるいは署名のある書面があれば、その内容は就業規則よりも優先されます。ただし、その中身が一部の組合員に対する嫌がらせ目的の労働条件変更のように、不当な目的がある場合には、労働協約による労働条件変更が認められません。

合意が得られない場合は

前述のとおり、就業規則による変更・労働協約による変更の場合、必ずしも労働者全員の合意がなくとも、他の条件を満たせば労働条件の変更が可能です。一方で、就業規則・労働協約によらない変更であれば、労働者個人の合意を得られなければ労働条件の変更はできません。合意しないことを理由にした異動や解雇などの不当な扱いも当然禁じられています。

ただし、法的には問題のない労働条件の変更だったとしても、労働者の合意を得られない場合、仕事への意欲低下や会社への不信感をはじめとするマイナスの影響は避けられません。理解を得られるだけの説明を根気強く丁寧に行うことが何よりも大切です。

労働条件の変更に関するよくあるトラブル

ここからは、労働条件変更に関連して実際に起こりやすいトラブル事例を紹介します。特に、労働条件の引き下げに関する変更は、慎重な対応が求められます。手続きを踏んでいない違法な労働条件の引き下げは損害賠償請求の対象となり、実際に、労働条件の変更がなければもらえるはずだった賃金の遡及支払い請求などの民事訴訟も少なくありません。

現場判断で勝手に労働条件を変更してしまう

業務の繁閑などにより、手続きを踏まずに現場判断で労働条件を変更するのはトラブルのもとです。例えば、業務量が減っているので週5日勤務から週4日勤務への変更を指示することも、労働条件の変更に当たります。

さらに以下のような例も注意が必要です。

- 急なシフト変更で、所定休日に勤務を命じる

- 担当業務の変更に伴い、職務手当を一方的に減額する

- 人員不足を理由に、休憩時間を短縮するよう指示する

- 部署異動を現場判断で決定し、勤務地を変更する

現場判断の変更は、手続きを踏んでいないことも多く、不当な労働条件変更になりやすいです。

特に労働条件通知書に記載の労働条件の変更は現場だけで判断せず、会社として正式な手続きを踏みましょう。

強引に合意を得ている

労働者の合意は、合意書にサインがあれば認められるわけではなく、本人がよく考え、本心から合意している必要があります。変更の説明もせず合意を求める、合意しないと立場が悪くなることを示唆する、持ち帰っての検討を拒否するなどにより得た合意は「合意なし」の扱いとされ、会社の一方的な労働条件変更と捉えられてしまいます。

合意を得る際には、形式的な同意ではなく納得のうえでの合意形成を目指すことが、トラブル防止につながります。早期の合意取得を急ぐのではなく、背景や意図を丁寧に説明する姿勢が重要です。

「労働条件を変更しない」と口約束をしてしまっている

採用時や入社時に「あなたの給与を下げることはない」などと口約束をしてしまっているケースも注意が必要です。口約束でも契約は成立してしまうので、この例では「絶対に給与は下がらない」との労働契約が交わされていることと同義になってしまい、前述のとおり、就業規則による労働条件変更も無効になってしまいます。口約束のため記録が残っておらず「言った」「言わない」のトラブルになることも多いです。選考辞退や内定辞退を防ぐためのリップサービスには要注意です。

派遣社員受け入れのチェックチェックシート

派遣受け入れ前に対応すべき契約関連や準備物などをチェックするためのシートを派遣先責任者向け(人事担当者)と現場担当者向けにご用意しています。

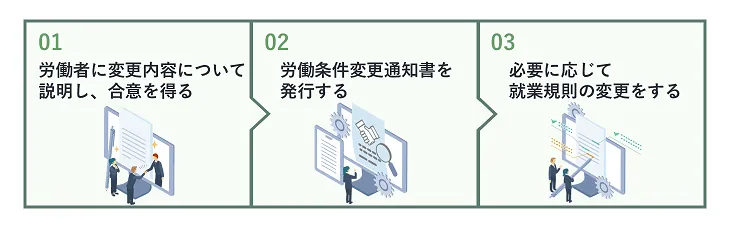

労働条件を変更する流れ

このようなトラブルを避けるため、労働条件を変更したいときには具体的にどのような手続きを踏めば良いのかを解説します。

労働者に変更内容について説明し、合意を得る

まずは、変更内容について労働者に説明をします。個別に説明しても良いですし、複数の労働者に関わるものであれば、説明会を実施するのも方法の1つです。

このとき重要なのは、変更の内容や必要性を丁寧に説明することです。代替措置や経過措置の有無、変更後の効果などを丁寧に説明します。1回では理解してもらえないときには、複数回の説明を実施する、質疑応答の期間を設けるなど、誠実な対応を最優先に心がけます。

労働条件変更通知書を発行する

雇用契約締結時と異なり、労働条件の変更時には、書面による労働条件の明示は法令上義務付けられてはいません。しかし、特に労働条件の引き下げ変更時には、合意があったことを客観的に残しておくため、変更内容を記載した書面を作成し、使用者・労働者双方の署名欄を設けるなど、記録に残る形での運用が望ましいです。

必要に応じて就業規則の変更をする

多くの労働者に関わる労働条件の変更の場合には、就業規則の変更も行います。就業規則の変更手続きは以下のフローに沿って行います。

- 就業規則の変更

- 過半数代表者からの意見聴取

- 労働基準監督署へ届出

- 変更後の就業規則の周知

就業規則の変更には、社内での手続きに加え、労働基準監督署への届出など社外での対応も必要です。日数を要するため、変更日から逆算して、スケジュールに余裕を持って進めましょう

労働条件変更通知書の記載内容

労働条件変更通知書には、法的な必須記載項目や決まった様式はありません。そのため、企業ごとに設計が可能です。トラブル防止などの観点から、次のような内容を含むと良いでしょう。

- 通知書作成日

- 労働条件の変更日

- 労働条件の変更内容の詳細

- 労働条件の変更理由

- 合意年月日

- 代表者役職・氏名・捺印

- 労働者住所・氏名・捺印

なお、給与や手当をはじめとする賃金の変更に関しては、現在との差額や年収ベースでの影響など、将来的な不利益の程度を具体的に記載しておくと変更内容の透明性が高まり、説明責任の観点でより効果的です。

まとめ

労働条件の変更は、労働者の合意を得ることが大原則です。特に、不利益を伴う変更については、会社が一方的に実施することは認められず、無効とされる可能性があります。

就業規則の変更によって対応できる場合もありますが、その必要性や合理性が認められる必要があります。いずれの方法を取る場合でも重要なのは、変更の理由を明確にし、労働者への十分な説明と協議の実施です。適切な手続きを踏み、労使間のトラブルを未然に防ぐことが、安定した労務管理につながります。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次