ウェルビーイング経営とは?実践に必要な5つの要素と事例を紹介

目次

近年、ウェルビーイング(Well-being)を経営に取り入れようとする企業が増えています。今回は、ウェルビーイングが企業に求められている理由とウィルビーイングを取り入れることで企業や従業員にどのようなメリットがあるのか、事例とともに紹介します。

ウィルビーイングとは

ウェルビーイングとは、WHOによる健康の定義が基になっています。

健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、單に疾病又は病弱の存在しないことではない。

HEALTH IS A STATE OF COMPLETE PHYSICAL, MENTAL AND SOCIAL WELL-BEING AND NOT MERELY THE ABSENCE OF DISEASE OR INFIRMITY.

出典:外務省ウェブサイト ![]()

世界保健機関憲章(CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION)より

「ウェルビーイング(well-being)」とは、条文には「福祉の状態」とありますが、一般的には「良好な状態」という意味であるとされています。

また、心身の健康だけではなく「社会的にも満たされた良好な状態」にあることを指して、ウェルビーイングを「幸福な状態」と捉える考え方もあります。

注目が高まるウェルビーイング経営とは

最近では、健康経営のさらに先を目指す概念として、「ウェルビーイング(well-being)経営」が注目されています。

ウェルビーイング経営とは生活習慣病やメンタルヘルス不全の予防だけでなく、従業員の仕事へのやる気や組織へのエンゲージメントを高めようとする経営手法のことです。

従業員にとって、健康で安心して働ける職場があり、やりがいを持って生き生きと働けることは、まさに「幸福な状態」であり、従業員の満足度や企業へのエンゲージメントの向上につながります。

また、企業のウェルビーイング経営に対する取り組みは、求職者が就職先を選ぶときにも魅力的に映ることでしょう。

ウェルビーイング経営が注目される理由

ウェルビーイング経営が注目されるようになった背景として、日本の労働人口の減少があります。終身雇用制度が崩れ人材の流動性も高まっています。

企業の持続的な成長には、必要な人材を確保し続けることが不可欠です。そのためには、多様な価値観を持つ従業員の幸せや働きやすい環境整備が必要だという考え方が広がっています。

価値観や働き方が変化している

近年、働く人の価値観や働き方が変化しています。

出社や出張が当たり前だと思っていた経営者や従業員も必要に迫られて、テレワークやオンライン会議への取り組みも増えています。当たり前のことが当たり前じゃなかったことに気づき、あらためて本当に大事なことは何かを考えるきっかけになりました。

給与や待遇のよい大企業で働きたいという人もいれば、小さな組織で自分らしく活躍できる会社を選びたいという人もいます。趣味や生きがい重視で自由な時間を確保できる働き方を選択する人もいます。

SDGsなど国際的にも言及されている

ウェルビーイングは、2015年の国連サミットでSDGs(エス・ディー・ジーズ)の一つとして採択され、国際的にも広く関心を集めるようになりました。

SDGsとは、 「Sustainable(持続可能な、サステナブルな)」、「Development(開発、発展)」、「Goals(目標)」の略称で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すために掲げられた国際目標です。貧困・飢餓の解決や地球環境の保護など17のゴールで構成されています。

その3つ目の目標「すべての人に健康と福祉を(GOOD HEALTH AND WELL-BEING)」で、ウェルビーイングについて言及されています。「福祉」という日本語訳が使われていますが、文字どおり、精神的・社会的・身体的に「いい状態」と理解するといいでしょう。

ウェルビーイング経営を行うメリット

ウェルビーイング経営を行うメリットについて解説します。

従業員のモチベーションや生産性向上

従業員のウェルビーイングに配慮し、心身ともに健康で幸福度の高い職場環境を提供できれば、仕事をする上で高いモチベーションにつながります。

従業員一人ひとりのウェルビーイングが高まることで、職場で周りの人々への配慮ができるようになり、職場全体の人間関係がよくなります。職場内で協力したり、より効率の良い働き方を工夫したりできるようになるので、職場全体の生産性向上につながるでしょう。

人材の確保・離職率の低下

ウェルビーイング経営を推進すると人間関係や労働環境の改善が進みます。

退職理由としてよく挙げられる人間関係や労働環境の不満が解消し、人材の確保や離職率の低下にも効果が期待できます。

ウェルビーイング経営を進める上で、人間性に優れた人材の確保は欠かせません。従業員の幸福を大事にしている企業という評判が広まれば、組織文化に共感する優れた人材を集めることができます。

ウェルビーイング経営を実現する5つの要素

では、ウェルビーイング経営について考えるヒントとして、従業員の「幸福な状態」について考えてみましょう。

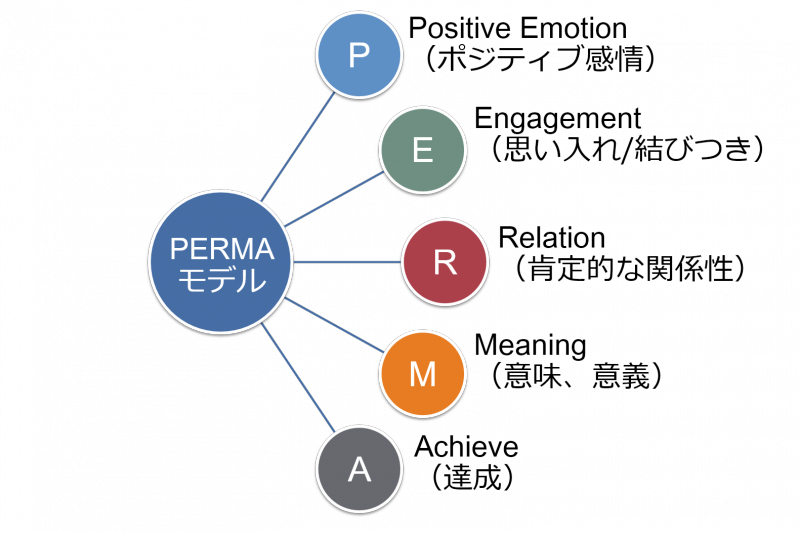

幸福に関する理論のひとつに、米国ペンシルベニア大学 マーティン・セリグマン博士の、PERMAモデルがあります。

PERMAモデルでは、次の5つの要素で幸せを概念化しています。

PERMAモデルは、「ポジティブ感情」、「思い入れ/結びつき」、「肯定的な関係性」、「意味/異議」、「達成」というこれらの5要素を高めることで、「持続的な幸福」の実現が可能になると言われています。

ウェルビーイング経営実践のために企業がすべきこと

前述の持続的な幸福を考えるために必要とされるPERMAモデルの5つの要素とあわせて、ウェルビーイング経営の実践のために企業が取り組むとよい施策を紹介します。

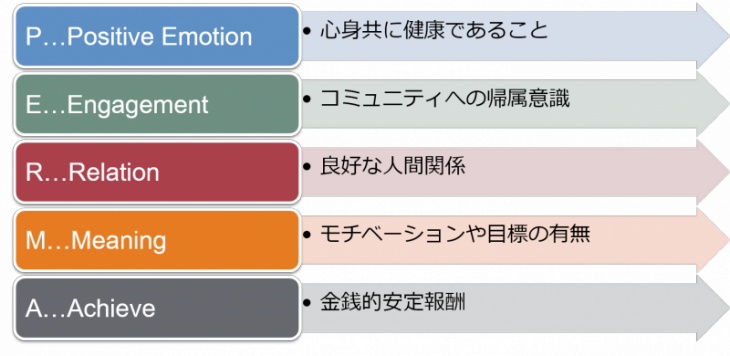

Positive Emotion:心身共に健康であること

Positive Emotion(ポジティブ感情)とは、「だめ」「できない」というような「ネガティブな感情」を打ち消し、前向きに自分と周りの人の幸福を高める「うれしい」「たのしい」「ありがとう」などの感情です。

働く環境整備や労働条件を明確にし、心身ともに健康で働ける環境を提供することで、従業員はやりたいことを実行できるエネルギーを得て、仕事に意欲を持って取り組むことができます。

Positive Emotionの要素を取り入れる具体例

- 定期検診を受診しやすい環境整備とがん検診の費用負担

- 長時間労働や休日出勤など従業員に負担をかけない労働環境の整備

- メンタルヘルス不調者の早期発見とケア対策の整備

Engagement:コミュニティへの帰属意識

Engagement(エンゲージメント)とは、時間を忘れて「没頭して集中する」「夢中になる」ことです。何事に対しても積極的にかかわっていることを意味することから、人材開発では、「会社や仕事に対する愛着心」を指します。

組織に愛着を持ち、交流を深めることでよりエンゲージメントが向上します。企業や仕事に好感を持ち、組織の一員としてやりがいと感じながら集中して仕事に取り組むことができます。

Engagementの要素を取り入れる具体例

- 働きやすい環境整備のために従業員満足度調査(ES調査)の実施

- メールや電話に代わる効率良い社内コミュニケーションツールの導入

- フリーアドレス制度の導入

Relationship :良好な人間関係

Relationship(人間関係)は、人との関係性です。会社の「仕事仲間」「上司」「部下」だけでなく、「パートナー」「家族」「友人」「地域」とよい関係性を持つことで一人では得られない幸せを感じることができます。援助を求めて受けること、援助を与えることも含まれます。

仕事でも家庭でも、信頼できる人間関係を持つことでストレスの軽減が見込めるでしょう。

Relationship の要素を取り入れる具体例

- メンターまたはバディ制度の実施

- 部署間を超えたプロジェクト業務の実施

- 部活動推進や懇親会の補助

Meaning :モチベーションや目標の有無

Meaning(人生の意味や意義)は、短期的な満足感や幸せを追うのではなく、人生全体を考え、「価値観」「人生の目的」など自分のあり方を考えることです。「何を大切にするか」「何を優先するのか」を明確にして行動することで、より幸せで健全な状態を得ることができます。

仕事・パートナーとの関係・子育て・趣味・ボランティアなどを含めて、自分の人生全体をひとつのキャリアと考え、バランスがいいときに充実や幸せを感じます。社内でのキャリア構築だけでなく、人生におけるキャリアについて配慮することも必要です。

Meaningの要素を取り入れる具体例

- フレックスタイム制、時間単位の有給休暇制度の導入

- キャリアプラン研修の実施

- ワークライフバランス研修の実施

Achievement:金銭的安定報酬

Achievement(達成感)は、目標を立てて取り組みが達成できたときに覚える幸福感です。「資格を取る」「目標達成する」「起業する」など目標を決め達成できるとより幸福を感じます。

安定した生活基盤を維持できる仕事を持ち、自分の資産の運用管理ができ、将来の不安がないことが幸福感を得るために必要です。さらに寄付や人のためにお金を使うことも幸福感を高めます。

Achievementの要素を取り入れる具体例

- 確定拠出年金制度の導入

- 資格取得の推奨と取得支援制度の導入

- FPによるライフプラン研修の実施

キャリア開発・階層別・課題別のセミナー

マンパワーグループでは、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプの研修メニューを用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

ウェルビーイングに取り組む企業の事例

国内外でウェルビーイング経営に取り組んでいる企業とウェルビーイング経営に活用できる施策やツールを提供している企業事例を紹介します。

国内事例【A社】

WELL認証取得の取り組み

A社は、本社オフィスの設計にあたり、従業員の心身を健全に保つウェルビーイングの概念にもとづく建物・室内環境評価システム「WELL認証」を取得しました。効率的なスペース設計、生産性向上など人間工学的な評価に加えて、その空間で過ごす人間のウェルネスも評価対象となっています。

本社オフィスの設計でも、高集中エリアや個室ブースなどを組み合わせ、従業員が自身の活動内容にあわせた執務場所や働き方を選択できるようになり、生産性や従業員のエンゲージメントが高まりました。

国内事例【B社】

コミュニケーション改革の取り組み

B社は、ウェルビーイング経営を推進していくうえで、働き方改革や健康を意識したオフィス環境づくり、あるいは各種セミナーの実施、ツールやシステムを使用したさまざまな取り組みを行っています。

具体的には、テレワークでも顔を見ながらコミュニケーションを取る「雑談タイム」を設けたり、同僚同士で感謝の気持ちを伝えやすくするツールや、フリーアドレス化によって生じるコミュニケーションをとりたい相手の探しづらさを解消する位置情報アプリなどの導入で組織内の関係性を深めたりするなど、コミュニティの帰属意識を高める取り組みが行われています。

国内事例【C社】

従業員一人ひとりの「活力」アップに取り組むウェルビーイング

C社は、創立当初から健康経営に取り組み、「健康を大切にする風土」が根付いています。2000年代には産業医が部長を務める「ウェルビーイング推進部」を設けて、ウェルビーイング経営を推進しています。

特徴は、従業員が自ら手を挙げて参加する公募制のプロジェクトチームでウェルビーイングの研修や取り組みを行っていることです。1年ごとの入れ替え制なのでメンバーが固定化せず、知識や経験を広く社内に浸透させる仕組みができています。

従業員へのアンケート結果でも、ウェルビーイングのプロジェクトに参加することで、「働きがい」や「自己効力感」、「職務遂行能力に自信がある」などの指数が上がっており、組織の活性化に役立っています。

国外事例【D社】

オフィスに瞑想スペースを提供

D社は、瞑想の時間を持つことで、ストレスの解消、創造力の向上などの効果が期待できるとして、オフィス内にコンパクトな設置型の瞑想スペースをレンタルしています。

瞑想スペースは木製の柵とカーテンで囲まれており、プライバシーを確保しながら閉塞感がない空間で、内部のソファーで備え付けのヘッドフォンをつけて瞑想ができます。

瞑想はリラックス効果だけでなく、集中力ややる気を高める効果があると言われています。

社内に瞑想スペースを設置することで、朝の出社直後に頭をスッキリさせる、午後の集中力を高める、仕事後に気持ちを落ち着けるなどの使い方ができます。

国外事例【E社】

ソーシャルインクルージョンでウェルビーイング

E社は、世界各国で様々なバックグラウンドを持つ人材が働くグローバル企業です。従業員のアイデアとコミットメントが、成功の原動力だという考え方のもとにダイバーシティとソーシャルインクルージョンを基本方針として、ウェルビーイングに取り組んでいます。

ダイバーシティは多様な生き方、ソーシャルインクルージョンは誰も排除されず、全員が社会に参画することを指します。

具体的には、あらゆる文化、人種、民族の人々が力を発揮できる包括的で協力的な職場づくりのためのリソースとトレーニングの提供や、障がいのある人にもアクセスしやすいオフィス設計、ジェンダーバランス是正のための支援、育児や介護においては従業員だけでなくその家族のケアにも取り組むなど、従業員を支援する姿勢を強く打ち出しています。

また、米国のNGO財団が実施している企業のLGBTQに対する差別撤廃を評価する「企業平等指数」において満点を取得するなど、世界各国のさまざまな認定やアワードを受賞しています。

最後に

いまや時代の潮流は、従業員の心身の健康を維持する「健康経営」から、仕事への意欲、組織へのコミットメントを高める「ウェルビーイング経営」へ進んでいます。

ウェルビーイング経営の実現にあたり、企業は職場環境や従業員のモチベーションなどの幅広い領域について考えなければなりませんし、従業員も一人一人が自分にとって幸福な状態とはどのようなときなのかを理解する必要があります。

まずは、ライフキャリアデザインの観点で自身にとって大切なことや働く意味を考えることが、ウェルビーイング経営への第一歩です。

今回紹介した事例や、取り入れるための具体例などを参考に取り入れてみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次