オンボーディングとは?効果と導入の5ステップについてわかりやすく解説

目次

オンボーディングとは、新しい従業員が会社や組織の一員として仕事を始められるようにするための施策です。

早期離職の防止や早期の戦力化などを目的に多くの企業で取り入れられています。人材獲得難が続く今の状況では、採用できた従業員に対する施策も非常に重要。

本記事では、オンボーディングの目的や効果、導入手順などについてわかりやすく解説します。

キャリア開発・階層別・課題別のセミナー

マンパワーグループのライトマネジメント事業部は、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプのセミナーをご用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

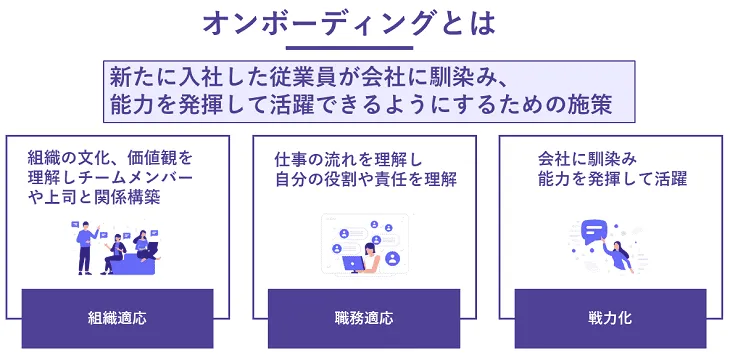

オンボーディングとは

オンボーディングとは、「新たに入社した従業員が会社に馴染み、能力を発揮して活躍できるようにするための施策」のことです。具体的には、新しい従業員が組織の文化、価値観、仕事の流れを理解し、自分の役割や責任、チームメンバーや上司との関係を構築するための支援を提供します。

オンボーディングが注目される理由は「採用難」

日本では労働人口が減少しており、特定の人気企業を除き、人材獲得に苦労しているのが現況です。新入社員が短期間で退職してしまうと、「また新たに採用しなければ」という状況が続くと、この問題は悪化する一途。

慢性的な人手不足は、既存社員の過重労働を引き起こし、結果として更なる退職を招く可能性があります。社員の退職を防ぎ、状況を改善するためにオンボーディングが注目されています。

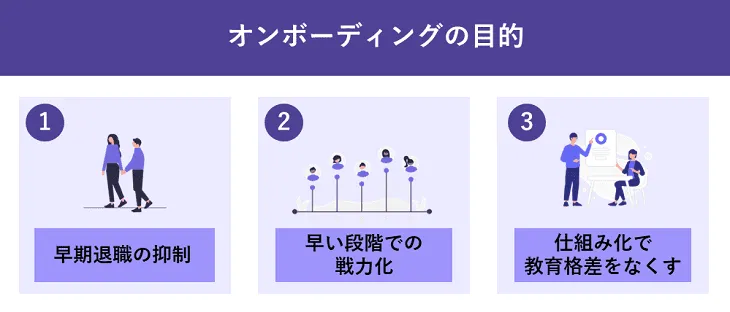

オンボーディングの目的

オンボーディング導入の目的は、離職防止だけではありません。よくある導入目的を3つご紹介します。

早期退職の抑制

新しい従業員が退職してしまう原因のひとつは、コミュニケーション不足による“食い違い”です。

一例

- 人間関係が上手く作れない

- 何を期待されているか、よくわからない

- 気軽に相談できる相手がいない

たとえ個人の能力が非常に高くても、他者の支援がなければ、その能力を活かして良い成果を出すことは難しいです。このような状況では、自分自身が無力だと感じ、会社での居場所を見出せずに退職してしまうことがあります。

オンボーディングの目的のひとつは、チーム内での良好なコミュニケーションを促進し、不必要な早期退職を防ぐことにあります。

【お役立ち資料】 退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ"退職者のホンネ"の聞き出し方

退職者が続く場合、組織やチームに問題が潜んでいることがあります。離職率の高さは、企業イメージにも直結するため改善したいところです。

大事なのは「退職者の本音」を人事担当者がしっかり把握すること。

本資料では、退職者のホンネの聞き出し方について解説しています。

早い段階での戦力化

オンボーディングの目的の一つに、「早い段階で戦力化させる」ことがあります。新しい従業員に早く職場や業務に慣れてもらい、早期に活躍してもらえるようサポートを行います。

新入社員が必要とする業務知識や企業文化、組織におけるチームの役割、チームにおける対象従業員の役割、期待しているパフォーマンスなどを説明。仕事のプロセス、使うツールやシステムの使い方、企業の目標や価値観の理解も理解してもらいます。

仕組み化で教育格差をなくす

オンボーディング施策を導入することで、教育を仕組み化・標準化し、教育格差をなくすことができます。

入社時期や配属先による教育の格差を埋め、一定水準で人材育成ができるよう整えます。人事部が体系立てた教育の仕組みを立てるケースも多くみられます。特にコンプライアンスや企業理念、CSRなど共通して社員に理解してもらいたいことを、教育できる機会となります。

オンボーディング施策は、人材の定着率の高い企業では自然発生的に取り組まれてきたというケースもありますが、人材定着率の向上や組織力強化のため、施策の構築に意識的に取り組む企業も増えています。

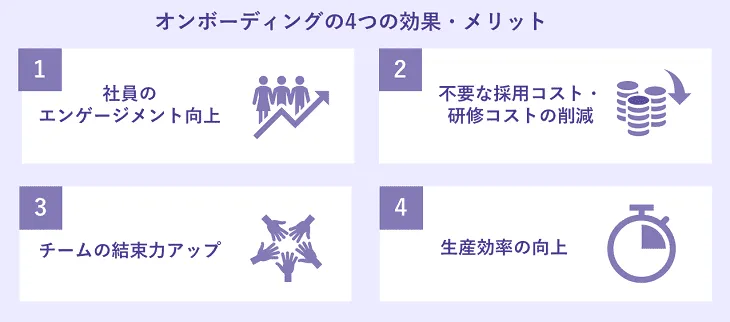

オンボーディングの4つの効果・メリット

オンボーディングを実施することにより、どのような効果を得られるのかを解説します。

社員のエンゲージメント向上

エンゲージメントとは「組織と個人が一体となって双方の成長に貢献し合う関係」を意味します。オンボーディングを行うことで、社内において良い人間関係が築かれるようになり、仕事もしやすくなります。

社員のエンゲージメントが高まることで、おのずと組織も成長します。組織が成長していけば、待遇面の向上、仕事面における成長の機会など社員にとってもよい影響が出始めWinWinの関係を築ける好循環が起きます。

不要な採用コスト・研修コストの削減

社員が短期間で退職してしまうとそれまでの給料、教育コスト、採用コストなどが無駄になります。また、新たな人材獲得のために採用コスト・工数も発生します。

オンボーディングにより早期退職防止策を打ち出すことで、無駄なコストの発生をなくすことができます。

チームの結束力アップ

まず、新入社員が入社する前の事前準備の段階で、既存メンバーの間で業務に対する考え方や人となりをより深く知る機会が生まれます。

また、先輩や上司に質問や相談しやすい環境を意識的に醸成していくことで、新入社員とメンバーとの信頼関係が早期に構築されやすくなります。そして、新入社員が一生懸命に働く姿が既存メンバーの刺激になり、チーム内の活性化も期待できます。

生産効率の向上

オンボーディングができている企業では新入社員が早く成長し、比較的早く即戦力になっていきます。また前項で述べたようにチームの結束力が強く、お互いに助け合ったり、協力して仕事をしたりということがスムーズにできるので、業務効率もよくなります。

また、迎え入れる側のメンバーもオンボーディングの準備として「どうすれば効率的に進めることができるのか」「この業務を行うことの背景・目的は何か」などをかみ砕いて考えるため、業務の棚卸による効率化あるいは企業のビジョンやミッション等への理解を深める機会に繋がり、組織全体の生産効率の向上にも効果が期待できます。

オンボーディングと他の施策の違い

社員教育やサポートには、他にもよく導入される施策があります。次の施策とオンボーディングの違いについて解説します。

OJTの違い

入社後の教育で最もポピュラーなものに「OJT」が挙げられます。OJTとはOn The Job Trainingの略で、新入社員や業務の未経験者に対し、先輩や上司が業務の実践を通じて仕事のやり方や業務知識を教え、育成していく実践的教育手法です。

【比較表】オンボーディングとOJTの違い

| オンボーディング | OJT | |

| 目的 | 組織への順応と能力発揮 | 業務面での即戦力化 |

| 期間 | 継続的 | 一時的 |

| 教育内容 | 一般的な内容、企業文化 | 業務に必要な知識、ノウハウ |

| 担当 | 人事(人材開発部門) | 仕事に精通する上司、先輩 |

【目的】

オンボーディングの目的は、新たに入社した人材が企業に馴染み、能力を発揮して活躍できるようにすることです。一方で、OJTは即戦力化を目的としています。

【期間】

オンボーディングは入社後に平均3か月程度行われ、その後も定期的に1on1ミーティングで近況を確認することもあるので、長期にわたって継続的に行われる施策です。

OJTは、仕事をある程度覚えたら独り立ちさせることが多く、一時的なものです。業務内容や人によっては、数日~1週間といった短期間で終わるケースもあります。

関連記事:1on1ミーティングとは│注意点と効果を高める3つのポイント

【教育内容・担当】

オンボーディングの教育内容は多岐にわたります。社会人としての一般常識から社内のルール、そして 経営理念や企業文化といった自社で働くにあたって必要な価値観などです。

そのため、直属の組織の教育担当者ではなく、人材開発部門(あるいは人事部門・総務部門)の教育担当者が担当する場合もあります。対して、OJTの教育内容は仕事に関する内容で即戦力を育てるという目的から、その多くが仕事に精通した上司や先輩が担当します。

オンボーディングは、関わる社員も教育内容も広範囲にわたりますが、OJTはオンボーディングの一部として組み込むことが可能です。仕事を覚え、同じ部署の社員と良い関係性を築くには、OJTが有効だからです。

オンボーディングとオリエンテーションの違い

新入社員の入社後によく行われる「オリエンテーション」は、会社概要や社内のルールなどを伝える説明・教育の場で、通常1日で行われることが多いです。

【比較表】オンボーディングとOJTの違い

| オンボーディング | オリエンテーション | |

| 目的 | 組織への順応と能力発揮 | 会社のことを知ってもらう |

| 期間 | 継続的 | 1日~数日 |

| 教育内容 | 一般的な内容、企業文化 | 社内ルール、会社概要 |

| 担当 | 人事(人材開発部門) | 人事(人材開発部門) |

オリエンテーションで行う内容は、入社した企業のことを知り、馴染むためにも必要であることから、オリエンテーションもOJTと同様にオンボーディングの一環として組み込むことが可能です。

オンボーディングと一般的な研修の違いは

研修は、一般的に社員のスキルアップを目的として行われます。「入社の初期」というスケジュール的な特徴はありません。業務スキルから仕事におけるマインドセットまで幅広いのも特徴。

【比較表】オンボーディングとOJTの違い

| オンボーディング | 研修 | |

| 目的 | 組織への順応と能力発揮 | スキルアップ |

| 期間 | 継続的 | 数時間~数日 |

| 教育内容 | 一般的な内容、企業文化 | 業務において必要な知識 |

| 担当 | 人事(人材開発部門) | 人事(人材開発部門) |

社員が能力を発揮できるように支援をすることは、オンボーディングの目的の一つです。研修をオンボーディング施策のひとつとして組み込むのもよいでしょう。

オンボーディングとオフボーディングの違い

オフボーディングとは、「社員が退職の意思表示をしてから、退職するまでのサポートをすること」です。目的は、退職する社員とも良好な関係を築くこと。オンボーディングは「入口の施策」、オフボーディングは「出口の施策」といえるでしょう。

オフボーディングを行うことで、退職者の企業に対する心証を損なうことなく、退職後もよい口コミを広げてくれる可能性があります。また、数年後に元社員の再雇用制度で復職したり、副業人材や取引先として新たな協力関係を築いたりと、優秀な人材とのつながりを保つことも可能です。

オンボーディングの導入5ステップ

オンボーディングを導入する場合のステップを5つに分けて解説します。

関係者・対象者の整理

オンボーディングの成功は、明確に定義された対象者と関係者の理解から始まります。まず、新入社員や転職者など、オンボーディングプログラムの対象者を明確に定義します。

同時に、オンボーディングに関わるすべての関係者を洗い出し、協力を依頼してください。

オンボーディングのゴールを設定

次に、オンボーディングの具体的な目的と目標を設定。目的と目標は、対象者や部署によって異なるでしょう。

例えば、オンボーディングの目的を早期のひとり立ちとした場合、企業理念やコンプライアンス的知識を備え、1ヶ月後には〇〇業務を行えるようになっている、などゴールを設定します。

プランを立てる

関係者とゴール設定ができたら、オンボーディングのプランを立てます。具体的には、以下のような項目を考えてみてください。

- オンボーディングで教育すること

- スケジュール

- 利用するツール

- 用意すべきもの(マニュアルや動画など)

- 役割

- 評価方法

プランができたら、ゴールを達成できる内容になっているか、現実的に実行可能かなどを改めてチェックしましょう。

オンボーディングの実施

プランに基づいてオンボーディングを実施します。定められたプランに従い、新入社員が必要な知識やスキルを獲得できるようにします。進捗を定期的に確認し、新入社員からの質問に答え、計画通りに進まない場合は適切に対応します。この実施フェーズでは、柔軟性がポイントです。

フィードバックと見直し

最終ステップとして、新入社員と関係者からフィードバックを収集し、オンボーディングプロセスを見直します。このフィードバックをもとに、プログラムの改善点を特定し、次回のオンボーディングがさらに効果的になるようにプランを調整。

継続的な改善により、新入社員が迅速に適応し、早期に高いパフォーマンスを発揮できるようになる、効果的なオンボーディングを構築できます。

【事例で解説】オンボーディングの導入ステップ

動物病院の新卒の実例を用いて、オンボーディングの具体的な導入について解説します。

1.関係者・対象者の整理

毎年4月に入社する獣医師、動物看護師、トリマーの新卒社員が対象です。

既存のスタッフには、毎年1月からその年の新卒の受け入れ態勢について考えてもらいます。誰を教育担当にするかを決め、新人に何を教えるか、教え方はどうするかなどをスタッフ全員で話し合います。病院によっては、院長にも加わってもらいます。

大事なのは、既存のスタッフたちが先輩としての自覚を持ち、常に見られていると意識して模範となる行動をすることです。教える側の意識、行動についても話し合ってもらいます。

2.オンボーディングのゴールを設定

まず、既存スタッフには「新人が育つか否かは入社後の3か月で決まる」と共通の認識を持ってもらいます。

その上で、「新人に3か月後にどのような状態になっていてもらいたいか」ということを既存スタッフに考えてもらいます。そこから逆算して、1か月目、2か月目、3か月目に教えることを整理し、3か月後の理想像をイメージしてもらいます。

3.プランの作成

ゴールが決定したら、プランを具体的に決定。

オリエンテーション、新人の教育カリキュラム、教育担当者の選任などを考えます。カリキュラムがあると、「人によって教える順番や言っていることが違う」ということを防げ、どの新人がどのレベルまでできているかも把握しやすくなります。

入社から教育までの一連の流れを作ること自体も大事ですが、受け入れ側の育成のスタンスや教え方を全員で考え、共通認識を持つことがオンボーディングを行うにあたって重要なポイントとなります。

4.プランの実行

オンボーディングを行っていくとスムーズに進むこともありますが、思ったとおりの結果にならないこともあります。実行していく中で何か問題や、課題が出てきた時には都度メンバーで考え、解決もしくは改善していくことが必要となります。

まず関係者とオンボーディングの目的と役割について認識を合わせます。進めていく中で、予想通りに進まないことも出てきますが、都度メンバーと問題を共有し、解決をはかりましょう。

オンボーディング対象者の疑問や不安に気づき、早めに解決に取り組むことで離職防止にもつながります。

5. フィードバックと見直し

1年目のスタッフに「自分達が教わっていたときはどのような点がよく、さらにどう改善するとよりよいのか」を話してもらい、それを基に翌年のプランをバージョンアップさせています。

オンボーディングは作ったら終わりではなく、毎年試行錯誤をしながら取り組んでいくことで、自社独自の良い制度が築かれていくのです。

人事担当者がオンボーディングで気を付けること

人事担当者がオンボーディングを企画・実施するにあたり、気を付けたいことを3つご紹介します。

関係部署としっかり連携をとり、認識の違いを起こさない

オンボーディングは、人事担当者だけで完結するものではないため、関係者は配属先とはしっかり連携をとり、認識の違いが起きないようにしましょう。

認識ギャップの一例

- ゴールや目的が違う

- 現場の状況や必要なスキルに対する情報が足りないままで、プランを策定

- 対象者のスキルや経験がメンバーにしっかり伝わっていない

新入社員とコミュニケーションを取り、フォローする

入社の初期段階では、新入社員は十分な人間関係を築けていません。社風や会社独自のルール、メンバーのコミュニケーションスタイルもわからず、不安に感じやすくもあります。

質問や疑問を聞きにくい状況になっている可能性もあるため、人事担当者が適切にフォローし、サポートするようにしてください。

教育内容を全社的な立場でチェックする

人事部門は、企業文化や倫理規定、全社的なポリシーや手続きに関する教育など、全体的な教育を検討することでしょう。一方で、現場では、実務に直結する技術的なスキルや部署固有の業務プロセスに関するトレーニングを希望します。

オンボーディングの期間や対象者を鑑み、全社的な立場でオンボーディングプランを評価してみてください。教育内容に偏りがあったり、スケジュール的に無理があるようなら、現場と調整し、プランを変更しましょう。

まとめ

これからは少子高齢化がより顕著になり、労働力人口が減少してきます。そして働く人の価値観も多様化してきています。既に企業は人材を選ぶ側から選ばれる側へと変わってきていることから人材を採用できる会社とできない会社の二極化が進むことが予想されます。

さらに、離職率が高い会社と、離職率が低く定着率が高い会社の二極化も進むでしょう。人材の定着、そして事業の成長のためにも、オンボーディングに取り組むことは必須といえるのではないでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次