「派遣先が講ずべき措置に関する指針」とは?わかりやすく解説

目次

労働者派遣においては、派遣会社だけではなく派遣先にも多くの義務が課せられており、これらの義務は「派遣先が講ずべき措置に関する指針」という名称の指針にまとめられています。

派遣社員を受け入れる際には、この内容を把握しておくことが求められ、違反すると罰則やリスクもあります。本記事では、この指針の各項目の概要と違反時のリスクについて解説します。

派遣先が講ずべき措置に関する指針とは?

派遣事業が適切に行われるよう、労働者派遣法の内容をもとに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が定められています。この指針は、言い換えると「派遣事業を行うにあたっての派遣先の義務をまとめたもの」です。

指針では派遣先の義務として、以下の13項目が定められています。なお()内の条番号は、いずれも労働者派遣法のものです。

- 労働者派遣契約に関する措置(法第39条)

- 適正な派遣就業の確保(法第40条第1項)

- 派遣先による均衡待遇の確保(法第40条第2、3、4、5、6項)

- 事業所単位の派遣受入期間の制限(法第40条の2第1、2、7項)

- 事業所単位の派遣受入期間の延長方法等(法第40条の2第3、4、5、6項)

- 個人単位の派遣受入期間(法第40条の3)

- 派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務(法第40条の4、40条の5)

- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止(法第 40 条の9)

- 派遣先責任者の選任(法第41条)

- 派遣先管理台帳の作成(法第42条)

- 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止(法第 26 条第6項)

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針等

- 派遣労働者の雇用契約の申込みみなし(法第47条の2)

派遣先が講ずべき措置に関する指針の主な内容を解説

以降では、派遣先が講ずべき措置に関する指針の具体的な内容をカテゴリごとに解説します。

派遣契約を遵守するためにすべきこと

1.労働者派遣契約に関する措置

派遣先は、派遣契約を遵守するために以下の措置を行わなければなりません。

- 契約上の就業条件を関係者へ周知する

- 定期的に派遣社員の就業場所を巡回し、契約内容に反していないか確認する

- 派遣社員の就業状況を指揮命令者に定期的に報告させる

- 労働者派遣契約の内容に違反しないよう指揮命令者への指導を徹底する

12.派遣先が講ずべき措置に関する指針等(労働・社会保険の適用促進と雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ)

派遣社員の社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)は派遣会社で加入しますが、派遣先は派遣社員ごとに各保険の加入有無(未加入の場合はその理由も含む)を確認する義務があります。このとき、加入基準を満たしているのに加入していない場合には、派遣会社に対して加入を求めます。自社での加入義務がないからといって派遣会社任せにはできない点は押さえておきましょう。

また、派遣先で整理解雇した従業員がいる場合、その後の対応には注意が必要です。解雇をした従業員と同じポストに派遣社員を受け入れると、社内の理解が得られない可能性がでてきます。

解雇後3か月以内に同じポストへ派遣社員を受け入れる場合には、派遣期間を必要最小限に抑え、受け入れ理由を説明するなど、従業員への理解を得るための配慮が求められます。

適切な就業環境を確保

2.適正な派遣就業の確保

派遣先は、派遣社員から苦情を受けた場合、派遣会社に共有した上で連携しながら処理を行う必要があります。この「苦情」は各種ハラスメントの相談を含みます。また、苦情があったからといって派遣社員に不利益な取り扱いをすることは禁じられています。

12.派遣先が講ずべき措置に関する指針等(派遣労働者の安全衛生)

従業員の雇い入れ時には安全衛生教育が必要ですが、派遣元から雇い入れ時の安全衛生教育の依頼があった場合には、派遣先は可能な限り協力するよう努めることが求められます。

均衡待遇の確保

3.派遣先による均衡待遇の確保

派遣先の従業員と同種の業務に従事する派遣社員に対しては、待遇が同じになるような配慮が求められます。

具体的に必要な配慮は以下の2点です。

① 教育訓練・施設利用

派遣先は、自社の従業員に対して業務に必要な教育訓練を行っている場合には、派遣会社からの求めに応じて、派遣社員にも同じ訓練を実施するよう配慮しなければいけません。なお、教育訓練には、集合研修やeラーニングの形式だけでなく、OJTも含まれます。また、給食施設、休憩室、更衣室も、派遣社員に利用機会を与えるよう配慮が必要です。

② 派遣会社への情報提供

派遣会社から希望があった場合には、派遣社員と同種の業務に従事する従業員の賃金水準やその他教育訓練等に必要な情報等を提供するような配慮も求められています。「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」で情報提供が必要な内容が異なります。

詳しくは、「同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?」で解説していますのでご覧ください。

派遣期間制限の遵守

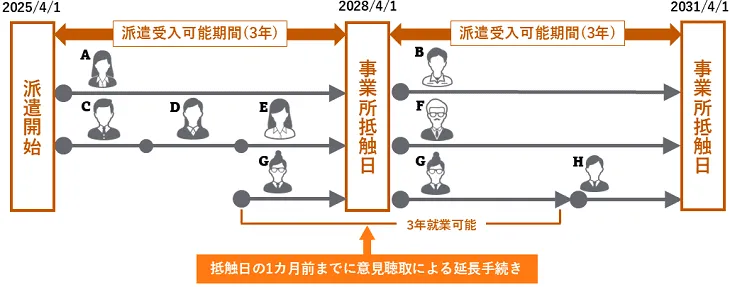

4.事業所単位の派遣受入期間の制限

5.事業所単位の派遣受入期間の延長方法等

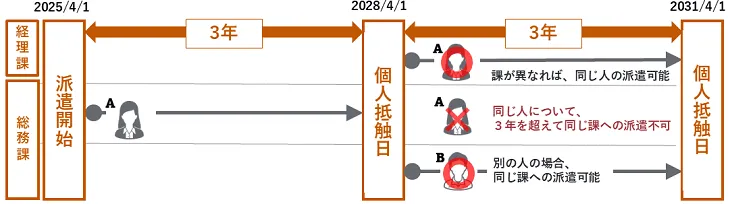

6.個人単位の派遣受入期間

派遣先は、原則3年の派遣可能期間を超えて派遣社員を受け入れてはいけません。いわゆる「3年ルール」と呼ばれるもので、「事業所単位」と「個人単位」の2種類の制限があります。複雑に感じる方も多い部分ではありますが、期間の管理は不可欠です。

派遣先は、派遣契約締結時および契約更新毎に派遣会社へ「抵触日」を通知する必要があります。

■事業所単位の派遣受入期間

■個人単位の派遣受入期間

事業所単位と個人単位それぞれの考え方や延長手続きの内容については、「派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説」で詳しく紹介しています。

派遣社員の直接雇用

7.派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務

派遣先は、要件を満たした派遣社員を受け入れている場合、その派遣社員を派遣先で直接雇用するよう努力義務が課せられています。また、同じ事業所で1年以上継続して業務をしている派遣社員に対しては、派遣先での社員募集情報を提供することが義務付けられています。

| 対象者 | |

|

直接雇用の努力義務 |

|

| 社員募集情報の提供義務 |

|

| 正社員募集情報の提供義務 |

|

13.派遣労働者の雇用契約の申込みみなし

派遣先が、違法だと知りながら派遣社員を受け入れた場合、派遣先が派遣社員に対して直接雇用を申し込んだとみなされます。これが「派遣労働者の雇用契約の申し込みみなし」制度です。

詳しくは、「派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?」で解説していますのでご覧ください。

派遣先の管理義務

9.派遣先責任者の選任

派遣先は、派遣先責任者を選任しなければなりません。派遣先責任者の役割は、派遣社員の受け入れや本記事で解説する指針などを、法律に則って適切に管理・運営することです。選任にあたり、特に必須の要件はありませんが、一般的には下記のような人物が望ましいとされています。

- 労働関係法令に関する知識を持つ者

- 人事、労務管理等についての専門的知識や経験を有する者

- 派遣就業に関して一定の決定、変更権限を有する者

10.派遣先管理台帳の作成

派遣先には、派遣社員の適切な労務管理等の目的で、派遣先管理台帳の作成も義務付けられています。就業実態を記載し、派遣会社へ内容の一部を通知する必要もあります。

記載すべき内容は法令により決まっていますが、その内容が網羅されていればどのような形式で作成されていても構いません。記載項目の例としては、派遣社員の氏名、業務内容、就業状況、苦情処理状況、教育訓練の日時と内容等です。

派遣先管理台帳についての作成方法や記載項目については、「派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説」で解説しています。

違法行為の防止

8.離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止

派遣先を離職した人については、離職後1年を経過するまでは派遣社員として受け入れてはいけません(60歳以上の定年退職者は対象外)。もし離職後1年以内の元従業員が派遣されてくることを知った場合には、派遣会社にその旨を通知し、別の人の派遣を依頼する必要があります。

11.派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

労働者派遣では派遣先が派遣社員の面接や筆記試験等を行うことによって、特定の人を指名して受け入れる行為は禁止されています(紹介予定派遣を除く)。例えば、評判を聞いて「Aさんを派遣してほしい」と依頼したり、「面接で派遣社員を選びたい」と希望することはできません。

適切な対応を取らない場合のリスク

派遣先が講ずべき措置に関する指針を守らなかった場合の罰則やリスクについて解説します。

法律違反で指導や罰則を受ける場合がある

労働者派遣に関連する法令は違反すると懲役や罰金が科せられます。指針のもととなった労働者派遣法にてそれぞれの罰則が定められています。

例えば、派遣先責任者を選任していなかったり、派遣先管理台帳が作成・管理されていないと30万円以下の罰金が科されます。また、派遣社員を特定して受け入れると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるおそれもあります。

また、派遣会社だけでなく派遣先にも調査が入ることがあります。契約書や勤務表などのチェックに加え、派遣社員の勤務実態把握のため派遣先従業員への聞き取り調査が行われることもあり、違反内容には指導、勧告などが出される場合があります。

企業の評判が落ちるリスクも

罰則を受けたり企業名公表がされると、企業のイメージ低下は免れません。取引停止、自社従業員の離職率増加、新規採用難など、影響は派遣会社との関係だけに留まらないおそれがあります。

労働契約申し込みみなし制度が適用される場合がある

前述の指針の内容でも説明したとおり、違法な労働者派遣を受け入れると、派遣先で直接雇用を申し込んだとみなされるおそれがあります。派遣社員が合意すれば、派遣先で直接雇用しなければなりませんので、派遣先にとってはリスクとなるでしょう。

派遣社員とのトラブルが増える可能性がある

指針に違反する場合、派遣社員とのトラブルも予想されます。例えば、ハラスメントの訴えがあったのに曖昧な対応をしていると、ハラスメントによるメンタル疾患による労災や損害賠償請求がされるリスクもあります。また、派遣先責任者が選任されず派遣社員の就業管理がおろそかになれば、サービス残業の発生や未払賃金請求等の問題に発展することもあり得ます。

まとめ

労働者派遣事業では、派遣社員を雇用する派遣会社だけではなく、派遣先にも様々な義務が課されています。

これらの指針の遵守が、トラブルを未然に防ぎ、円滑なサービス利用につながります。求められる事項は多岐にわたりますが、それぞれの内容を正しく理解しておくことが重要です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次