派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説

目次

派遣先企業が人材派遣サービスを利用する場合、自社で直接雇用している従業員と違い、派遣社員の受け入れ可能期間に制限があります。

このコラムでは、抵触日の意味や派遣先企業が抵触日を管理する上での対応方法やその注意点などを解説します。

派遣の抵触日とは?2つの抵触日を理解する

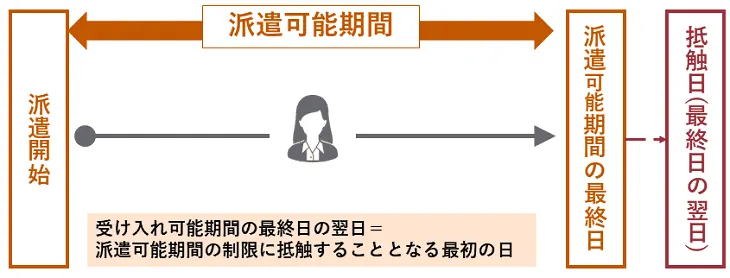

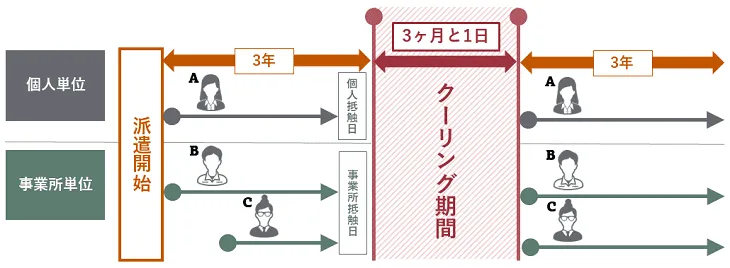

抵触日とはわかりやすくいうと、派遣受け入れ期間の上限に達する日のことです。派遣労働者ごとに定められる「個人抵触日」と、事業所単位でカウントされる「事業所抵触日」があり、いずれも派遣の継続には直接雇用や意見聴取などの対応が必要となります。

2015年の労働者派遣法改正により「派遣の受け入れ可能な期間は原則で3年まで」になったことで、派遣先も2つの抵触日を意識する必要がでてきました。

例えば、2023年4月1日に最初の契約として派遣社員を受け入れた場合、派遣契約期間制限日は2026年3月31日、抵触日は2026年4月1日です。

派遣の抵触日には、「事業所単位による抵触日」と「個人単位による抵触日」の2つがあり、この違いを知っておく必要があります。

事業所抵触日とは

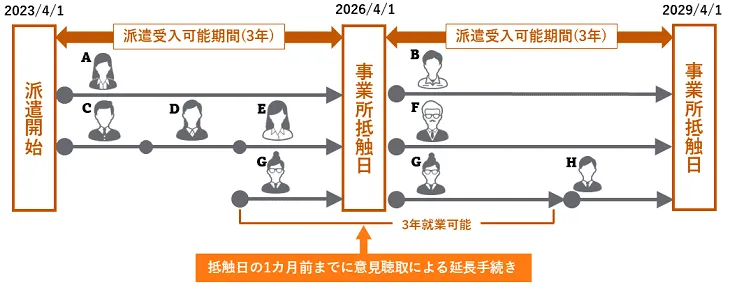

事業所抵触日とは、同一派遣先の同一事業所で派遣受入れを開始してから3年を迎える日です。例えば2023年4月1日に派遣社員の受け入れを開始した場合、2026年4月1日が事業所抵触日となり、以降の受入れ継続には過半数労組等の意見聴取が必要です。

「事業所」の定義

抵触日における「事業所」の定義は、雇用保険の適用事業所の定義と同じで、以下があてはまるものです。

(1)工場や事務所、店舗などの場所が他の事業所から独立していること

(2)経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること

(3)工場、事務所、店舗などは、一定期間継続する施設であること

上記(1)から(3)の観点から実態に即して判断されます。

ポイント

部署やチーム単位ではないので、同じ事業所の別部署ですでに派遣社員が働いている場合、抵触日が3年未満になっています。しっかり確認しましょう。

個人抵触日とは

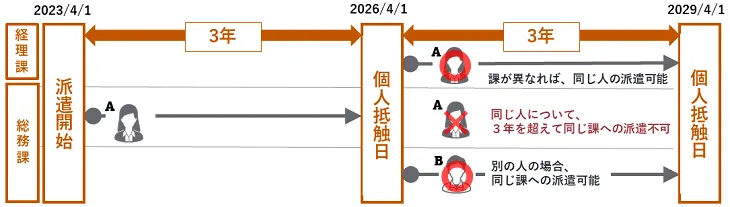

「個人抵触日」とは、「派遣社員個人が事業所の同じ組織単位での就業が可能な期間は原則3年間であること」をいいます。例えば2023年4月1日から総務課で派遣社員Aさんを受け入れた場合、2026年4月1日が抵触日となり、この日以降は総務課での勤務は原則できません。

また、個人単位による抵触日を延長することはできません。ただし、派遣会社と無期の雇用契約を結んでいる「無期雇用派遣」など、制限を受けない例外があります。こちらは、後述します。

「組織単位」の定義

個人単位の抵触日における「組織単位」の定義とは、「○○部」「○○課」「○○グループ」などの組織であり、なおかつ部長や課長などの組織長が、組織内の労務管理上における指揮監督権を持っていることなどが判断基準の目安になりますが、実態に即して判断されます。

ポイント

別の部署や課が異なれば、新たに3年間受け入れることが可能ではありますが、派遣先企業が派遣社員を選ぶ「特定行為」は禁止されています。この点には注意しましょう。

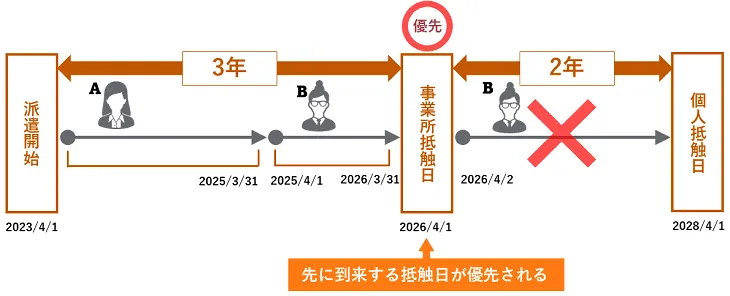

先に到来する「抵触日」が優先される

ここで気をつけたいのが「個人単位による抵触日」と「事業所単位による抵触日」は、並行して管理が必要であり、先に到来する抵触日が優先されることです。

例えば、初めて総務課で派遣社員Aさんを2023年4月1日に受け入れたとします。この時の事業所単位の抵触日は、3年後の2026年4月1日です。

Aさんの契約終了が決まり、2025年4月1日に後任として派遣社員Bさんを受け入れました。

この場合は、Bさんの個人単位の抵触日(2028年4月1日)ではなく、先に到来する事業所単位の抵触日である2026年4月1日が優先されます。

Bさんの就業を継続する場合、事業所抵触日を延長するためには意見聴取を行わないといけません。

| 比較表 | 事業所単位 | 個人単位 |

| 単位 | 雇用保険の適用事業所 | 派遣社員個人 |

| 抵触日の延長 | 意見聴取で合意を得られれば可能 | 原則不可 |

| 派遣の受入可能期間 | 3年 但し、先に来た抵触日が優先される |

|

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

派遣期間の制限を受けない「人」と「業務」

次に該当する「人」と「業務」は、派遣期間制限の適用対象外であり、3年を超えた就業が可能です。

「人」に関する対象外

- 無期雇用されている派遣社員(無期雇用派遣)

- 60歳以上の派遣労働者

「業務」に関する対象外

- 有期プロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小又は廃止のための業務であり、一定期間内に完了するもの)

- 日数限定業務(1ヶ月間の勤務日数が通常の労働者に比較して半数以下、かつ月10日以下となるもの)

- 産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務

派遣先企業が抵触日で行うべき3つの対応

派遣先企業が実施すべき抵触日に関する対応は、主に3つです。

派遣会社へ抵触日を通知する

派遣先企業は、派遣会社に事業所単位の抵触日を通知する必要があります。派遣会社への通知は、文書・メール等で行われなければなりません。口頭では労働者派遣法に定める通知をしたとはみなされませんので注意が必要です。

通知は、事業所単位の抵触日のみを通知することとなりますが、一般的には次の内容を記載します。

① 派遣先事業所の所在地と事業所名

② 派遣受け入れ開始日(開始予定日)

③ 抵触日

通知書は法令に定める様式はありませんが、労働局のウェブサイトに掲載されている様式例を活用して、通知書を作成することもできます。

なお後述する事業所単位の派遣可能期間を延長した場合は、速やかに延長後の抵触日を通知する必要があります。(派遣法40条の2第7項)

| 通知する内容 |

|

| 通知の方法 | 口頭以外

|

| 通知のタイミング | 派遣契約を結ぶ前までに (個別契約を結ぶ度に実施) |

参考:労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例(参考例5)│厚生労働省 東京労働局 ![]()

抵触日を通知するタイミング

個別契約の都度、契約締結前に派遣会社へ抵触日を通知します。通知がないと派遣契約を結ぶことができません。

対象外の人への対応

無期雇用の派遣社員が派遣される場合でも、後任者も期間制限を受けない者が選ばれるかどうかは不確定であるため、事業所単位の派遣抵触日通知は必要となります。

ただし、期間制限を受けない者だけを派遣してもらうと限定し、その旨を個別契約書に明記する場合は、必ずしも事業所単位の派遣抵触日を通知する必要はありません。

対象外の業務への対応

期間制限を受けない業務については、内容変更の可能性を鑑み事業所単位の派遣抵触日通知は必要です。

事業所単位抵触日の意見聴取を実施する

事業所単位での派遣期間制限を延長する場合には、抵触日の1か月前までに派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する従業員に意見を聴きます。

意見聴取にあたり、下記の対応が必要となります。

〇派遣受入可能期間を延長する事業所等、延長しようとする期間を書面により通知

〇意見を述べるための参考となる資料の提供をする

〇意見を聞いた後、次の事項を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保管し、また事業所の労働者に周知しなければならない

・過半数労働組合・労働者代表の氏名

・過半数労働組合等に書面通知した日および事項

・意見を聴いた日及び意見の内容

・意見を聴いて延長する期間を変更した場合はその変更した期間

延長手続きが完了したら、派遣会社に対して速やかに延長後の抵触日を通知します。

延長した抵触日の通知書を作成する際は、前述の①~③に加えて「延長後の事業所単位の抵触日通知書」であることと、「期間延長は労働組合等の意見聴取済み」である旨を記載します。

意見聴取については、「意見聴取とは?派遣先企業が行うべき手続きの流れについて解説」で詳しく解説していますので、ご覧ください。

参考:労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例(参考例18)│厚生労働省 東京労働局![]()

個人単位の期間制限に関する手続き

事業所抵触日とは違い、個人単位の期間制限は延長することができません。一般的な対応は以下の3つから選択します。

- 契約終了とし、後任の派遣社員を迎え入れる

- 自社の社員として直接雇用する

- 派遣会社と相談し、無期雇用派遣に切り替えられるかを打診する

それぞれに関連記事がありますので、参照してください。

- 派遣社員の後任探しについて

人材採用難は派遣にも?優秀なスタッフに就業してもらうには - 派遣社員を直接雇用にしたい場合の注意点

【人事担当者向け】派遣社員を直接雇用に切り替える方法 - 無期雇用派遣とは?仕組みと特徴について

無期雇用派遣とは?|企業・求職者別にメリット・デメリットを解説

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣先企業が抵触日について気を付けたいポイント

派遣の抵触日に関して、派遣先企業が気を付けるポイントは次になります。

抵触日以降の対応を検討しておく

抵触日以降も派遣社員を継続して受け入れたい場合の手続きは「個人単位」「事業所単位」で異なります。

抵触日直前に慌てることがないよう、あらかじめ必要な手続きについて対応可能かを想定しておくとよいでしょう。

<個人単位の抵触日以降、派遣社員を継続して受け入れる場合>

〇 派遣社員を直接雇用する

〇 別の部署で受け入れる

<事業所単位の抵触日以降、派遣社員を継続して受け入れる場合>

〇 派遣期間制限の延長手続きを行う

ただし同じ業務内容にもかかわらず、抵触日を延長する目的のみで派遣社員を別の部署に異動し働かせた場合は、労働者派遣法違反の可能性があることを留意しましょう。

抵触日の管理を徹底する

抵触日は、派遣先・派遣元双方で適切に管理し、期間制限違反とならないよう運用しなければなりません。

また、派遣先管理台帳の管理項目には「派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項」というものがあり、派遣先管理台帳にも記載する必要があります。

抵触日の管理が煩雑化する場合は、システム化することも視野に入れましょう。

関連記事:派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説

抵触日管理をしていないと起きるリスク

- 派遣社員を受け入れる時や更新する場合に、抵触日を通知できず、契約が遅れる

- 事業所単位の抵触日を延長するタイミングを逃してしまう

(派遣社員の受け入れ期間満了後の1か月前までに所定の手続きを行う必要がります) - 派遣社員が個人抵触日を迎える場合、後任探しや直接雇用の準備が間に合わず、業務に支障がでてしまう

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

期間制限を違反した場合の派遣先へのペナルティ

派遣先企業が派遣受入期間を過ぎても、派遣社員を就業させていた場合、労働契約申込みみなし制度の対象になります。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が派遣法違反であることを知りながら派遣労働者を受け入れた場合、派遣労働者に対して労働契約を申込んだものとみなされる制度です。

派遣社員本人から派遣先企業に対して直接雇用希望の申出があれば、雇用する予定がなかったとしても、その申し込みを受けたものとみなされます。

詳しくは、「労働契約申込みみなし制度とは対策方法や事例を紹介」で解説していますので、ご覧ください。

派遣制限のクーリング期間とは?

個人単位、事業所単位ともに抵触日から派遣労働者を受け入れていない期間が3カ月超(3カ月と1日)を過ぎると、抵触日がリセットされ再び最大3年間まで派遣社員を受け入れることが可能になります。これをクーリング期間といいます。

個人単位の期間制限の場合、当該派遣労働者が希望しないにもかかわらず、派遣元がクーリング期間経過後に再度同一の組織単位の業務に派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。

なお、抵触日の期間制限の対象外である派遣社員の場合、抵触日が発生しないため期間制限のクーリング期間の扱いはありません。

【ケーススタディ】抵触日はいつになる?

派遣の抵触日については、「個人単位の期間制限」「事業所単位の期間制限」の欄で基本的な事例をもとに説明しましたが、複数の派遣会社と契約した場合、派遣社員が交代した場合の抵触日の考え方について、それぞれ解説します。

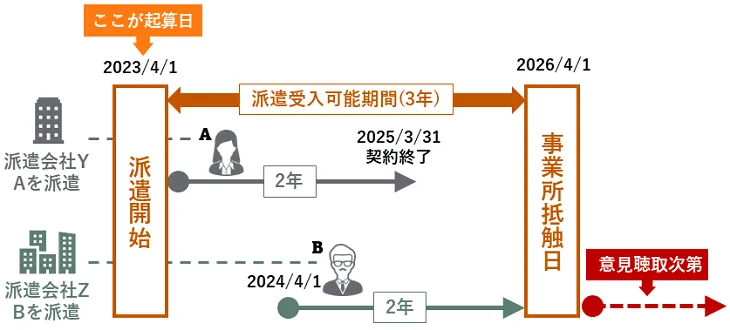

ケース1:別の派遣会社と取引を開始した場合、抵触日はどうなるか

派遣先企業であるX社は、初めて派遣サービスを利用するため、2023年4月1日に派遣会社Yと派遣契約を結び、派遣社員Aさんを受け入れました。そして2024年4月1日に派遣会社Zと派遣契約を結び、派遣社員Bさんを受け入れました。Aさんは、2025年3月31日で退職。この場合、Z社の派遣抵触日はいつでしょうか?

事業所単位の抵触日は、最初の派遣社員を受け入れた日から3年経過後の翌日です。複数の派遣会社から派遣社員を受け入れている場合でも、抵触日は変わりません。したがってX社の事業所単位抵触日は、派遣社員Aさんを受け入れた日から数えるので2026年4月1日になります。

このケースだと、X社と派遣会社Yとは最大3年間まで派遣契約を結べますが、派遣会社Zとは最大2年間までしか派遣契約した結べないことに留意する必要があります。ただし、所定の手続きにて意見聴取を行えば、延長が可能です。

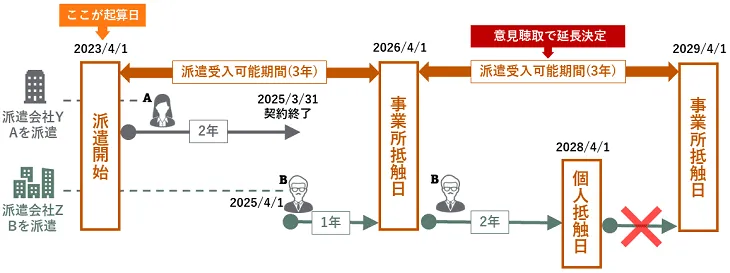

ケース2:派遣社員が後任の派遣社員に交代した場合の抵触日は?

派遣先企業であるX社は、2023年4月1日から派遣会社Yと派遣契約を結び、派遣社員Aさんを受け入れましたが、2025年3月末でAさんがY社を退職したので、後任として2025年4月1日から派遣社員Bさんを受け入れました。X社はBさんの働きぶりを気に入り、継続して働いてほしいと考えています。

このケースでは、次の点を確認します。

- X社の事業所単位の抵触日・・2026年4月1日

- Bさんの個人単位の抵触日・・2028年4月1日

X社は2026年4月1日以後、原則として派遣社員のBさんを受け入れることができません。ただし、1ヶ月前までに意見聴取を行えば、事業所単位の抵触日が延長され、最大3年である2028年4月1日まで受入可能となります。

もし抵触日の延長手続きを実施しなかった場合、その事業所ではそれ以降、派遣労働者を受け入れることは出来ないため、以下のような対応となります。

① Bさんに直接雇用を打診する

② 直接雇用が纏まらない場合、派遣社員の受け入れができないので2028年3月31日で契約終了。

クーリング期間が経過すれば問題ないのでは、と考えるかもしれませんが、過半数労働組合等への意見聴取を回避する目的で、クーリング期間を設けて派遣の受入れを再開するような行為は、法の趣旨に反するとされています。

派遣の抵触日に関するよくある質問

派遣の抵触日に関するよくある質問をいくつかご紹介します。

同じ事業所に複数の派遣会社から派遣社員を受け入れています。この場合の事業所単位の抵触日はいつですか?

事業所単位の抵触日は、派遣会社単位で設置されるものではありません。派遣会社は関係なく「初めて派遣社員を受け入れた日」から起算して3年が期間制限です。

なぜ派遣に抵触日が設けられているんですか?

派遣先企業が人材派遣サービスを利用する目的は、「臨時的・一時的な事由による労働力の補強」などです。

受け入れ期間の制限なく就業させることを可能にした場合、派遣社員を従業員に比べて「人件費が安く、雇用調整がしやすい労働力」と考え、従業員を雇用せずに派遣社員に置き換えてしまうかもしれません。

従業員から見ると雇用の安定が脅かされることになり、派遣社員側にしても従業員への登用などのキャリアアップやスキルアップの機会が阻害されてしまいます。

そこで弱い立場になりやすい従業員や派遣社員を保護するために、法律により派遣の期間制限を設けているのです。

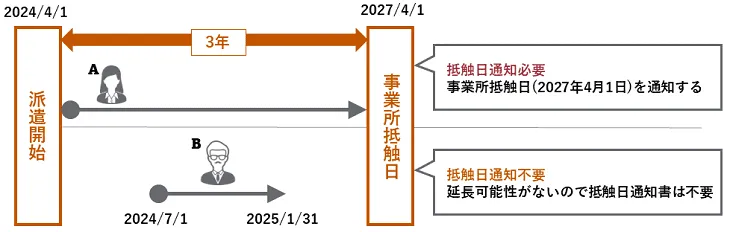

同じ派遣社員の契約を更新する場合でも、また抵触日通知書を派遣会社に出さなければなりませんか?

抵触日通知書は、個別契約を結ぶ前に都度通知する必要があります。つまり、同じ派遣社員でも、3ヶ月更新の場合は、3か月ごとに通知しなければなりません。

同じ派遣会社から別の派遣社員を同一の事業所で受け入れる場合、抵触日通知書は必要ですか?

同じ派遣会社から別の派遣社員を派遣してもらう場合、先の個別契約の際に通知した抵触日を迎える前に契約が終了する場合は、抵触日通知書は不要です。

<例>

上記以外は、抵触日通知書が必要となります。

まとめ

派遣法はこれまでに多くの改正が行われており、2015年の改正で派遣期間のルールの見直しが行われました。そこで、派遣期間が最大3年となり、事業所単位の抵触日と個人単位の抵触日の2つに整理された経緯があります。

例外もあるため複雑に感じるかもしれませんが、派遣サービスは、派遣法に則した正しい利用が求められます。派遣会社は派遣法に精通したプロですので、連携しながら正しいルールの運用に努めていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次