【人事担当者向け】派遣社員を直接雇用に切り替える方法

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

この記事では、派遣先の直接雇用に関するルールをはじめ、派遣社員を直接雇用に切り替えるメリットや注意点、タイミング、手順について解説します。また利用できる助成金制度についても見ていきましょう。

派遣社員の直接雇用に関するルール・法律

派遣先が派遣社員を直接雇用したい場合、法律ではどんなことが定められているのでしょうか。

労働者派遣法では派遣先企業(派遣社員に就労をさせている企業)に対し、「雇入れ努力義務」と「募集情報の提供義務」の2種類について規定しています。

派遣先の雇入れ努力義務とは

雇入れ努力義務とは、「一定の要件を満たす派遣社員を就労させている派遣先企業は、その労働者を雇入れるよう努めなければならない」ということです。

具体的には、次の3種類の要件すべてを満たす派遣社員を受け入れているケースが対象です。

- 派遣先企業内の、同一の組織単位(〇〇部や〇〇課などの単位)で同じ業務に1年以上継続して従事している派遣社員であること

- 派遣の受け入れ期間が終了した後に、継続して同一の組織単位で同じ業務に労働者を従事させる目的で雇入れようとする場合

- 1の派遣社員が派遣先企業での継続した就労を希望しており、派遣元企業を通じて直接雇用の依頼があった場合

ここで注意しなければならないのが、対象はあくまでも「有期雇用の派遣社員」のみとなる点です。無期雇用の派遣社員は、派遣元企業と期間の定めのない契約をすでに交わしており、安定した待遇が見込まれることから、雇入れ努力義務の対象にはなりません。

派遣先の募集情報の提供義務とは

派遣先企業は、一定の条件に合致する派遣社員に対し、社員募集情報を提供することが義務づけられています。この義務は、派遣社員が派遣先企業で社員として働ける場を設けるという「派遣先での正社員化推進」や「雇用安定措置」のために定められている制度です。

派遣先での正社員化推進

社員募集情報の提供対象となる一定の条件とは、派遣先企業内の同一の事業所で、すでに1年以上継続して就労している派遣社員であることです。「同一の事業所」であれば、途中で所属する組織単位が変更になった場合でも、継続期間にカウントされる点に気をつけましょう。

提供する内容は、対象となる派遣社員が就労する派遣先事業所で行っている正社員募集に関する情報です。有期雇用者(契約社員やパートタイマーなど)の募集情報は除外されます。

また、新卒者を対象とした募集など、派遣社員には応募の資格がないことが明らかである情報も周知の必要はありません。

周知をするための方法としては以下が例として挙げられます。

- 派遣先に設置されている掲示板で求人票などの書面を貼り出す

- 対象となる派遣社員へメールなどを活用して通知する

- 派遣元企業へ募集情報を伝え、派遣社員に情報提供をしてもらう

雇用安定措置

雇用安定措置のために社員募集の情報を提供する場合、次の2種類の要件をどちらも満たす派遣社員を受け入れているケースが対象となります。

- 派遣先企業内の、同一の組織単位(〇〇部や〇〇課などの単位)で3年以上継続して従事する見込みのある有期雇用の派遣社員であること

- 1の派遣社員について、派遣元企業を通じて直接雇用の依頼があった場合

提供する内容は、対象となる派遣社員が就労する派遣先事業所で行っている直接雇用に関する募集情報で、正社員化推進のケースとは異なり、正社員に加え契約社員、パートタイマーなどの雇用形態を問いません。

ただし、以下のような場合は派遣社員に対して募集情報を提供する必要はありません。

- 応募の要件が特殊な資格を要するなど、派遣社員には応募の資格がないことが明らかである場合

- 無期雇用の派遣社員や60歳以上の者など、派遣期間の制限がかからない派遣社員の場合

周知の方法については、正社員化推進のケースと同様です。

派遣社員を雇用することは違法ではない

派遣社員を直接雇用することは違法ではありません。労働者派遣法第33条において、派遣会社は正当な理由なく、派遣社員が派遣会社との契約終了後に派遣先と雇用契約することを禁じてはならないとされています。

一方で契約期間中の切り替えは、派遣会社に損失が出る可能性があります。そのため、派遣契約期間中の直接雇用については、禁止する旨が契約条項に含まれていることがあります。

違反すると違約金が発生したり、場合によっては訴訟に発展したりするケースもありますので、原則として「派遣契約終了後」にするのがよいでしょう。

参照:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 ![]()

【資料】「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」を無料でダウンロードする >>

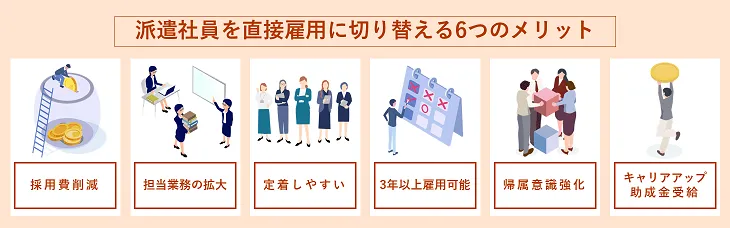

派遣社員を直接雇用に切り替える6つのメリット

派遣会社から受け入れている派遣社員を直接雇用するメリットは6つです。

新たな採用費を抑えられる

企業が新たに人材を雇入れる場合、求人票の作成や企業の宣伝活動、採用試験や面接の準備など、募集や採用に関するさまざまな業務が発生します。

しかし、もともと就労経験のある派遣社員ならば、母集団形成をする必要はなく、会社の規定に従って採用の手続きを行うだけとなります。また、新たに新入社員教育を実施する手間もかかりません。

任せられる業務範囲が広がる

派遣社員の業務は派遣契約により定められており、契約外の仕事を依頼することはできません。

直接雇用することで、成長や仕事ぶりを確認しながら、さらにレベルの高い仕事や範囲の広い仕事を任せることが可能です。

ミスマッチのリスクが抑えられて定着しやすい

派遣社員としてすでに一緒に働いているため、パフォーマンスや社風やチームとの相性も確認できているため、ミスマッチによる問題が起きにくいのもメリットです。

また派遣社員側からしても、業務内容や社風、企業の状況をしっかりと理解した上で入社するため定着しやすく、早期離職の可能性は低く抑えられます。

3年以上働いてもらうことができる

労働者派遣法では、同じ派遣先の同一部署で働けるのは3年までとされています。(いわゆる人で3年ルール)

せっかく業務のクオリティも安定し、よいチームワークを築けていたとしても、3年以上受け入れることはできません。直接雇用はその解決策となり得ます。

派遣法の3年ルールについては、「【企業向け】派遣法の3年ルール完全ガイド|無期雇用・延長方法・罰則を徹底解説」で詳しく解説しています。

組織の一員としての意識が強まる

直接雇用契約により、派遣社員は安定した雇用という安心感を得ることができます。また、派遣先から必要とされた、評価されたという自信にもつながります。

それにより、会社に対する帰属意識の高まりや業務遂行に対してより高いレベルを目指そうというモチベーションのアップが見込めます。

キャリアアップ助成金を受給できる

直接雇用を実施する際にはキャリアアップ助成金という助成制度を利用できます。派遣社員を直接雇用し、企業の戦力として働いてもらうことは、派遣労働者のキャリアアップを促進させる取り組みにつながるためです。

具体的には、「正社員化コース」がこれに該当します。派遣社員を派遣先企業で正規社員として直接雇用した際には、一定額の助成金を受給できます。

金額は、有期雇用の派遣労働者と無期雇用の派遣労働者のいずれを直接雇用したかで異なります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参照:厚生労働省|派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか ![]()

派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目

派遣先責任者が知っておきたい基礎知識のガイドブックをご用意しています。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」を無料でダウンロードする

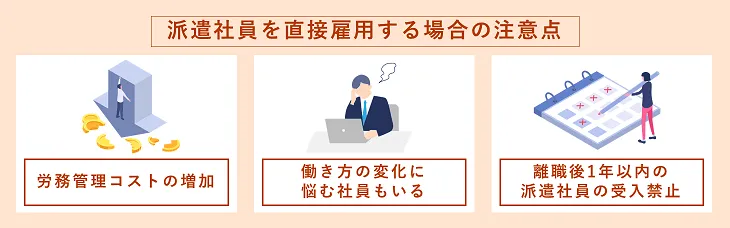

派遣社員を直接雇用する場合の注意点

直接雇用のメリットについてひととおり理解をしたところで、ここからの項目では、派遣社員を直接雇用した際に生じやすい懸念点について述べていきます。

労務管理のコストが増える

直接雇用は、新たに雇入れる労働者が増加することを意味します。労働者を受け入れる際に必要となる給与や福利厚生面のコストが増加する点を忘れてはなりません。

これまで、派遣契約を交わしていた際にかかっていた費用からどのように変化するのかを、あらかじめ社内でシミュレーションしておきましょう。

尚、直接雇用をする場合は、自社社員同様に各種税金や保険料の算出・負担や手続きが必要です。そのため人事労務担当者は手続きの内容を見直しておかなければなりません。

<派遣料金に含まれているものの一例>

- 社会保険料

- 有給

- 労務管理コスト

など

働き方の変化に悩む社員もいる

直接雇用されて働くことは、待遇が安定するなど、派遣社員にとっても一見メリットばかりだと思われるかもしれませんが、派遣社員の中には、「自身のプライベートと両立したい」「柔軟性の高い生活をしたい」という思いで、働いている人も一定数います。

安定した職場での生活を送る一方で、これまでのような働き方とは異なる生活が続き、「自由度が下がった」と考える社員が出てくる可能性があるので、直接雇用前と後で雇用形態が大きく異なる社員の場合、疲弊しすぎていないか、悩みがないかなどを確認しながら就労させるようにしましょう。

離職後1年以内の派遣社員の受入は禁止されている

気をつけなければならないのが、「離職してから1年以内の派遣社員の受入禁止」というルールです。これは、派遣先企業を離職した従業員は、離職後1年が経過するまでは派遣社員として受け入れることが禁止されていることを意味します。

つまり、派遣社員が直接雇用に切り替えられた後、すぐに再び派遣社員へと戻ることはできないことを覚えておきましょう。

派遣契約と直接雇用の違い

派遣社員と直接雇用の違いを表でまとめました。

| 項目 | 派遣契約のままにする場合 | 直接雇用に切り替える場合 |

| 雇用コスト | 派遣料金を派遣会社へ支払う | 給与(賞与含む)・昇給・社会保険料など |

| 業務指示の柔軟性 | 契約で定められた業務範囲内でのみ指示可能 | 直接雇用により、業務範囲や役割を柔軟に変更できる |

| 残業・休日出勤 | 契約で定められた範囲で可能 | 可能 |

| 雇用期間の制限 | 原則3年まで | 長期的な雇用が可能 |

| 異動などの可否 | 基本的には異動は不可 | 可能 |

| 人材定着への影響 | 契約が短く、更新しない可能性もある | 長期的な定着が期待できる |

| パフォーマンス | 業務が限定されているため、教育に限度がある | 教育・研修を提供することで、さらなるパフォーマンスも期待できる |

| 労務管理の負担 | 派遣会社が多くを負担 | 自社ですべてを負担 |

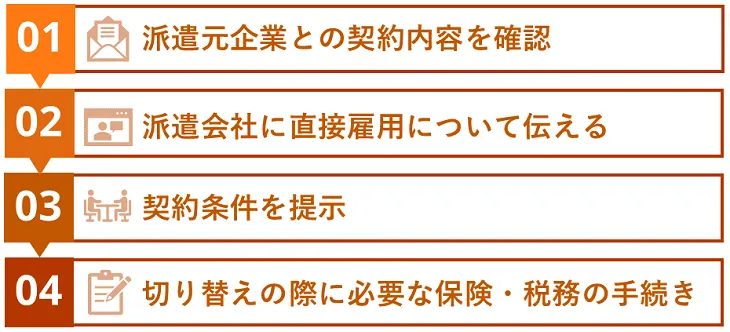

派遣社員を直接雇用する際の手順

有期雇用派遣を例に派遣社員を直接雇用する際の手順を解説します。

派遣元企業との契約内容を確認する

まずは派遣契約を交わしている派遣元企業との契約内容の見直しを行います。

派遣元企業との派遣契約の中には、「直接雇用を申し出る場合は紹介予定派遣扱いに切り替える」、もしくは「直接雇用を申し出る場合は有料職業紹介による対応に切り替える」などの内容により、派遣元企業に対して紹介手数料の支払いを含めた何らかの対応が必要となるケースがみられます。

直接雇用の可能性があれば、前もって派遣元企業と話し合いを進めておきましょう。

派遣契約については、「派遣契約とは?企業が派遣会社と結ぶ2種類の契約をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

派遣会社に直接雇用について伝える

派遣会社に直接雇用したい旨、打診しましょう。基本的には契約終了後が望ましいですが、会社の規定で入社日が決まっているケースもあるでしょう。やむを得ず派遣契約期間中に直接雇用したい、派遣社員が派遣会社の無期雇用社員であるなどの場合、派遣会社の協力・意向が重要になってきます。

何も伝えずに引き抜いてしまうと、トラブルや訴訟になりかねないだけでなく、企業の信頼も失ってしまいます。

ここで、紹介予定派遣に切り替えるのか、人材紹介として進めるのかなど、手数料の発生有無について確認しておきます。

手数料の相場

紹介予定派遣を例にすると、年収の20~30%と言われています。

あくまでも一般論であり、派遣会社の方針や派遣就業期間によっても変動することもあるため、事前に派遣会社に確認しておきましょう。

契約条件を提示する

次は、直接雇用時の雇用契約条件を定め、派遣社員へ提示する段階へと入ります。

まず、雇用形態が「正社員」なのか「契約社員」なのかを明らかにすることで、相手に定年まで働くことのできる無期契約か、期間更新の有期契約なのかを伝えます。

契約社員として直接雇用を開始する場合でも、例えば正社員への登用制度がある場合は、その旨も伝えると相手により安心感を与えられます。実際に正社員へ転換した社員の実績もあればあわせて伝えましょう。

その他、勤務時間や休日、残業の有無、仕事内容、福利厚生の内容も提示していきます。派遣労働者として就労していたケースと比較して説明すると理解が進みます。

切り替えの際に必要な保険・税務の手続き

派遣社員を直接雇用する場合、当然ながら保険や税金の扱いはほかの雇入れ社員と同様の扱いになります。

例えば、労災保険や雇用保険から成る労働保険、健康保険や介護保険、厚生年金保険などの社会保険は、ほかの社員と同じ割合で企業が負担します。加入手続き書類も通常の新入社員と同じく必要になるので、資格取得届の準備をしておきましょう。

また、税金についても同様です。通例としては以前の職場である派遣元企業より源泉徴収票を入手し、年末調整の際に金額を加える作業を取ります。経理担当者や労務担当者にその旨を周知し、申告漏れがないよう気をつけましょう。

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣社員を直接雇用したい場合にあるよくある質問

派遣社員を直接雇用したい場合のよくある質問をご紹介します。

- 直接雇用に切り替えるタイミングはいつが最適ですか?

- 派遣社員を正社員として雇用する場合、試用期間は設けられますか?

- 派遣社員を正社員に切り替える際、賃金はどう設定すれば良いですか?

- 有給は直接雇用してから半年後に付与すれば問題ないでしょうか?

- 派遣会社に相談する前に、直接派遣社員に打診してもよいですか?

- 複数いる派遣社員の中から、ひとりだけ採用したいです。問題はありますか?

- 面接や適性検査・筆記テスト等の実施はしてよいですか?

- 正社員以外の雇用形態(契約社員など)でも直接雇用の打診は可能ですか?

直接雇用に切り替えるタイミングはいつが最適ですか?

派遣期間の制限を受ける3年目を区切りとしてもよいですし、早々に社員を直接雇用したい場合、一般的には派遣契約の終了時が最も適切とされます。契約途中での切り替えは派遣元企業に不利益を与える可能性があるため、円滑に進めるためにはタイミングを慎重に検討してください。

派遣社員を正社員として雇用する場合、試用期間は設けられますか?

通常、試用期間を設けることが可能です。ただし、紹介予定派遣契約に切り替えた場合は、派遣期間が試用期間とみなされるため、直接雇用後に試用期間を設けることはできません。

また、派遣社員の職務適性がすでに把握できている場合には試用期間を省略する企業もあります。

派遣社員を正社員に切り替える際、賃金はどう設定すれば良いですか?

賃金は自社の正社員の水準に合わせるのが一般的ですが、派遣社員時代の給与(派遣料金ではありません)から大きく下がる場合、派遣社員から直接雇用を断られることもあります。

有給は直接雇用してから半年後に付与すれば問題ないでしょうか?

問題ありませんが、派遣社員が長く勤務している場合、派遣会社から有給を付与されています。半年間、有給が付与されない状況を派遣社員が不安に感じることもあるでしょう。可能であれば、半年待たずに付与することも検討してみてください。

また、直接雇用する前にまとめて有給消化するケースもあります。

派遣会社に相談する前に、直接派遣社員に打診してもよいですか?

派遣社員は、派遣会社の社員です。直接打診してしまうと、トラブルとなる可能性があるため、避けたほうよいでしょう。

複数いる派遣社員の中から、ひとりだけ採用したいです。問題はありますか?

派遣社員の中から特定の一人だけを直接雇用したい場合、採用理由や選考基準を明確にすることが重要です。というのも、ほかの派遣社員に「自分にも可能性があるのか」「なぜあの人だけ特別扱いなのか」といった不安や不満を引き起こし、チームの雰囲気に悪影響を与える可能性があるためです。

その結果、チームの雰囲気が悪くなりパフォーマンスに影響してしまわないよう、派遣会社とも相談しながら進めることをお勧めします。

面接や適性検査・筆記テスト等の実施はしてよいですか?

派遣期間中に面接や適性検査、筆記テストを行うことは可能です。ただし、派遣契約の終了日から1ヶ月前には採用の可否を確定させる必要があります。早めにスケジュールを調整し、余裕をもって選考を進めることをお勧めします。

正社員以外の雇用形態(契約社員など)でも直接雇用の打診は可能ですか?

可能です。ただし、有期雇用や給与条件によっては派遣社員が直接雇用を希望しない場合もあります。将来的に正社員登用の可能性がある場合はその旨を伝えることで切り替えを検討しやすくなるでしょう。

【参考】派遣契約の種類別|特徴と注意点

派遣社員が派遣会社と結んでいる契約には有期雇用派遣・無期雇用派遣・紹介予定派遣などの種類があります。各種類の派遣社員を直接雇用する方法について解説します。

有期雇用派遣の場合

派遣法における雇入れ努力義務の対象は、有期雇用の派遣社員です。つまり、直接雇用が実施されるケースが最も多いのが、この「有期雇用派遣」であるといえます。

なお、有期雇用の派遣社員を直接雇用する場合、無期雇用での契約でなければならないか否かについて疑問を持つ企業も多くみられますが、直接雇用に関する法律では、雇用期間に関する決まりは盛り込まれていません。

したがって、派遣社員を直接雇用する際は、期間ごとに契約を更新する有期雇用として直接雇用する方法も可能です。

但し、有期の派遣契約から有期の直接雇用になった場合、派遣社員にとってどのようなメリットがあるかは考えておくべきです。

無期雇用派遣の場合

無期雇用の派遣社員は、そもそも派遣会社との間で安定した雇用契約を交わしている労働者になるため、直接雇用の努力義務対象からは外れています。

ただし、直接雇用が不可能ということではなく、派遣先企業と派遣社員の双方が希望することで、直接雇用契約を交わせます。

ただし、派遣社員は派遣会社を退職する手続きを取る必要がでてきます。契約の流れについては、有期雇用派遣のケースと同様の形を取ることになります。

紹介予定派遣の場合

紹介予定派遣とは、派遣先企業でいずれ直接雇用されることを前提に、派遣社員が就労する形式のことです。したがって、紹介予定派遣を行う際には、前もって直接雇用が前提であることを派遣社員に知らせておく必要があります。

また直接雇用を目的としていることから、事前に面接や書類選考などの段階を経てから就労してもらうことが可能です。なお、紹介予定派遣の期間は最大6か月間であり、通常時の原則3年と比較して短いことには留意しておきましょう。

紹介予定派遣は、最初から直接雇用を前提とした派遣就労である点が、他の派遣契約との大きな違いになります。そのため、紹介予定派遣期間中でも双方が合意すれば直接雇用へ切り替えることが可能です。

なお、紹介予定派遣が実施され、正式に直接雇用として採用することが決定した際には、紹介手数料を支払う点についても覚えておきましょう。

関連記事:派遣契約とは?企業が派遣会社と結ぶ2種類の契約をわかりやすく解説

関連資料:紹介予定派遣とは

まとめ

派遣社員を直接雇用することは、企業にとってさまざまなプラス材料があります。なお、キャリアアップ助成金の受給を視野に入れた直接雇用を行う際には、前もってキャリアアップ計画書を作成・提出するなどの準備が必要です。厚生労働省から提供されている資料や書類のチェックリストを活用する方法や、専門家に相談する方法を取ることで、より効率の良い申請ができますので、まずは社内体制を洗い出し、検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次