【早見表】労働者派遣法改正の歴史をわかりやすく解説|2025年の最新情報

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

労働者派遣法は数多くの改正が行われました。規制緩和の流れで数多くの業種への派遣が可能になりましたが、近年は労働者保護の観点からさまざまな措置や規制も設けられています。派遣先の企業担当者も不要なトラブルを避けるため、労働者派遣法について正しい知識をもつことが大切です。

ここでは、労働者派遣法の1986年の施行から2021年4月までの改正の流れを詳しく解説します。

労働者派遣法はいつから施行されたのか

労働者派遣法は1986年に施行され、専門的業務を中心に派遣労働が初めて合法化されました。企業の多様な人材ニーズに応えるとともに、派遣社員の雇用安定と保護を目的とし、その後の改正で対象業務拡大や均等待遇の確保など改正を繰り返している歴史があります。

労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、元々、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されました。

労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。

労働者派遣法の制定当初は専門的な知識や技能を有する13業務限定、施行と同時に16業務へ変更されました。直接雇用の労働者が派遣労働者に置き換えられることがないように非常に限定された業務が対象とされ、派遣期間の上限も1年間でした。

| 当初の13業務 | ソフトウェア開発、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建築建物清掃、建築設備運転・点検・整備、受付・案内・駐車場管理 |

| 追加された3業務 | 機械設計、放送機器等操作、放送番組等演出 |

【1996年~2007年】6度の改正

施行当初は対象業務が非常に限られていましたが、その後の規制緩和の流れや産業界の要望により多くの業務が対象になります。

1996年改正

1996年の改正では、正社員に代替えのできない業務を中心に新しく13業務が追加され、26業務(以降、専門26業務とする)が対象となりました。

このように、労働者派遣が可能な業務のみを明記すること(=ポジティブリスト方式)により適用対象業務を専門的または特別な雇用管理を要する業務に限定しています。そうすることで、派遣先の正社員が派遣労働者に置き換えられることを防止してきました。

| 改正により追加された業務 | 研究開発、事業実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクション、テレマーケティング、セールスエンジニア、放送番組の大道具・小道具の作成・設置など |

1999年改正

1999 年の改正では対象業務の範囲が、ポジティブリスト方式から労働者派遣が禁止された業務を明記すること(ネガティブリスト方式)に変わりました。つまり、禁止された業務を除いては原則として派遣を行うことができるようになり、労働者派遣できる業務が大きく広がったのです。

ただし、正社員の代替えを防止するため、26 業務以外の新たに労働者派遣が可能になった業務は派遣期間の制限(1年間)が導入されました。

| 労働者派遣を禁止された業務 | 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所での医療業務(この改正後に解禁される紹介予定派遣は可)、弁護士・公認会計士・税理士等の士業、建築士事務所の管理建設士等ほかの法令で禁止されている業務、人事労務関係で労使協議の際に経営者側の直接当事者として行う業務 |

| 当面の間、禁止業務とされたもの | 物の製造の業務 |

2000年改正

2000年には、正社員雇用を促進するため紹介予定派遣ができるようになりました。

紹介予定派遣とは職業紹介と労働者派遣を組み合わせた制度で、最大6か月間の派遣期間終了後に派遣元の派遣会社が、派遣先に職業紹介をすることを予定して行う労働者派遣のことです。

労働者派遣を実施する前に派遣先の事前面接が可能になるなど、派遣先と派遣労働者のミスマッチを少なくし、直接雇用の機会を多くするための制度といえます。

関連記事:紹介予定派遣とは|派遣期間延長など利用上の注意点を解説

2004年改正

2004年改正では1999年に自由化された業務の派遣期間が1年から3年に延長され、さらに当初ポジティブリスト方式で指定されていた26業務の派遣期間は無制限に。禁止業務とされていた「物の製造の業務」は、派遣期間1年の制限で可能となりました。

2006年改正

2006年改正では、医療関係業務で産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の業務と僻地(へきち)での就業に限り、医療関係業務への派遣が解禁されました。

2007年改正

2007年改正では「物の製造の業務」の派遣期間が1年から3年に延長されました。

【2012年改正】規制強化となる大きな変化

労働者派遣は規制緩和により拡大しましたが、2007年に日雇派遣が問題になり、「ワーキングプア」や「ネットカフェ難民」などの用語も生まれ、2008年リーマン・ショックによる景気後退時に「派遣切り」が話題になりました。

2012年の法改正までに、期間制限を逃れるために専門26業務に該当しない業務を専門26業務だと偽ることを防ぐための「専門26業務派遣適正化プラン)など、派遣労働者を保護するためのさまざまな指針が出されました。

その流れを受けて、2012年改正から派遣労働者保護を目的とした改正が行わるようになります。

日雇派遣の原則禁止

大手の日雇派遣会社が廃業したこともあり、責任の所在が不明確で派遣労働者が安定した職に就きづらい「雇用期間が30日以内の日雇派遣」は原則禁止となりました。ただし、以下の場合は例外的に日雇い派遣が可能です。

- ソフトウェア開発や機械設計、事務用機器操作、受付、通訳・翻訳・速記などの専門的な技術や技能が要求される業務

- 上記以外であっても不安定雇用に繋がらない一定の条件を満たす労働者(一定の収入がある人とその配偶者、学生、高齢者など)

関連記事:日雇い派遣は原則禁止|例外の条件と単発バイトとの違いとは

グループ企業内派遣規制

グループ企業内に派遣会社をもち、派遣先の大半がグループ内の企業の場合はその関係派遣先への派遣割合を8割以下にしなければならない(高齢者を除く)規制が導入されました。

これはグループ内の正社員の代替えのために派遣会社を設立して、人件費の削減に利用する事例が見受けられるようになったためです。

離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止

離職後1年間は、直接雇用で働いていた社員を派遣労働者として受け入れることが禁止されました。同じ労働者の雇用形態を正社員から派遣労働者へと切り替えることで、人件費の削減を図る事例があったためです。

派遣会社のマージン率の公表

派遣料金と派遣労働者の賃金の差額、マージン率などの情報公開が義務化されました。

関連記事:人材派遣の料金・費用の内訳とは?時給相場に影響する項目を解説

【2015年改正】派遣期間ルールの見直し・雇用安定化措置

2015年改正ではさらなる労働者保護のために、以下のような大きな改正が行われました。

すべての労働者派遣事業が一般労働者派遣事業(許可制)に変更

企業が派遣事業を始める際には、「届出制の特定労働者派遣事業」と「許可制の一般労働者派遣事業」の2つの方法がありました。

大きな違いは、特定労働者派遣事業は雇用期間を定めていない派遣労働者(無期雇用)のみ在籍していることです。

在籍するのは無期雇用の派遣労働者であるため、労働者保護が図られているとして資産要件などの許可基準が無い届出制とされていました。しかし実際は、短期間雇用や賃金未払いで倒産することなど、労働者保護に問題がある事例が散見。

そこで、派遣業界の健全化を目的として、すべてが許可制とされたのです。

労働契約の申込みみなし制度

労働契約の申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者と派遣元との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。

ただし、以下をいずれも満たす場合には適用されません。

- 派遣先が違法派遣に当てはまることを知らなかった

- 知らなかったことに過失がない場合

派遣先が労働契約の申込みをしたとみなされた場合、派遣労働者がその申込みを承諾する旨の意思表示をすると派遣先と派遣労働者との間で労働契約が成立します。

関連記事:派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?

派遣期間の上限を原則一律3年に

これまで派遣期間は、専門26業務(2012年より28業務に)は期間制限がなく、それ以外の業務は最長3年とされていました。

しかし、専門26業務がほかの業務と比べて専門性が明らかに高いとは言えなくなったことや、期間制限を逃れるために専門26業務以外の業務を専門26業務と偽ることなどの問題に。

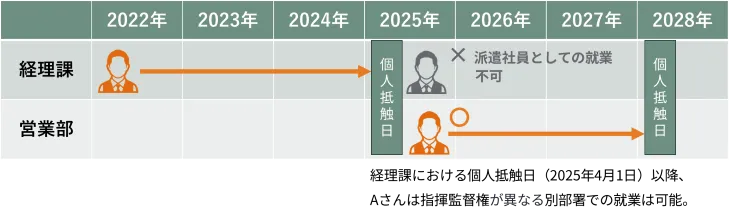

業務によって雇用期間が異なると煩雑であり現場も混乱するとして、事業所単位(原則3年※1)と、個人単位(3年。延長不可)の2つの期間制限に整理されました。

ただし、派遣元で無期雇用されることになった派遣労働者は期間制限の対象になりません。(無期雇用派遣)

※1:上限を超えて受け入れようとする場合は、過半数労働組合などへの意見聴取の手続きを得れば延長可能

派遣社員の雇用安定措置

全ての派遣労働者に派遣期間の上限を設けたことから雇用安定化を目的として、派遣元は派遣終了後の派遣労働者の雇用を継続させるために、派遣先の同じグループ・課に継続して3年間派遣される見込みとなった場合には、以下の措置を講じることが必要とされました。

派遣期間が1年以上3年未満見込みの派遣社員の場合には、下記を行うことは努力義務とされています。

- 派遣先へ直接雇用の依頼をすること

- 新たな派遣先の紹介を行うこと(ただし、派遣社員の住所や経験、スキルなどを含めて妥当な派遣先であること)

- 派遣元での登録型派遣労働者以外としての無期雇用(この場合は個人単位の3年の期間制限はなくなる)

- 紹介予定派遣や職業紹介など、その他雇用の安定を図るための措置

関連記事:派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?

教育訓練の実施やキャリア・コンサルティング窓口の整備が義務化

派遣会社は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を実施することが義務づけられました。有給あるいは無償である必要がありますが、有給が望ましいとされています。

時間数

おおむね8時間以上

内容

キャリアアップに役立つ内容であること。キャリアアップが図られるように段階的な教育訓練計画が必要。アートや音楽などのカルチャーセミナーなどのように、明らかにキャリアアップに関係ない訓練は認められない

また、キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置し、担当者を配置することが必要となりました。担当者はキャリアコンサルタントであることが望ましいものの、経験・知見がある者であれば無資格者でも構わないとされています。

関連記事:派遣社員の教育はどこまで必要?労働者派遣法に即した対応を解説

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

【2018年問題】2015年改正による3年ルール

2015年の労働者派遣法の改正で、全ての派遣労働者の個人単位での派遣期間が3年間と定められたこと(「3年ルール」)によって起きた問題が2018年問題と呼ばれています。

3年ルールにより、今まで派遣期間に制限のなかった専門26業務に従事していた派遣労働者が一斉に雇止めになる可能性が出てきたのです。

結果として個人単位の派遣期間制限を回避するために派遣労働者を入れ替える動きが出てきたとともに、派遣元の無期雇用化の動きが広がりました。

関連記事:派遣法の3年ルールとは?メリット、デメリット、契約を延長する方法

【2020年改正】同一労働同一賃金へ

2018年に働き方改革関連法が成立しました。それにより、労働基準法、労働契約法、パートタイム・有期雇用労働法などとともに、労働者派遣法も改正され、2020年4月1日から施行されています。

この労働者派遣法改正の目的は、派遣労働者の不合理な待遇差を解消すること(同一労働同一賃金の実現)。

待遇差の比較対象は、派遣先企業の正社員です。ここでいう待遇には、賃金のほかに、利用できる福利厚生施設や教育訓練の機会なども含まれています。

さらに中小企業でも2021年4月から同一労働同一賃金がスタートしました。2020年には最高裁判所でさまざまな判例が出されたこともあり、多くの企業が対応に追われています。

関連記事:派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説

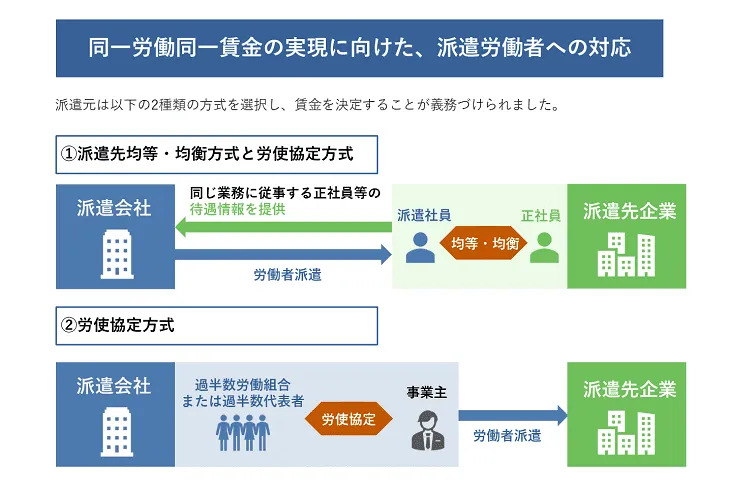

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式

派遣労働者の待遇について、派遣元は以下の2種類の方式を選択し、賃金を決定することが義務づけられました。

1.派遣先均等・均衡方式

派遣先の正社員と比較して、派遣労働者の待遇が均等・均衡するように賃金を決定する方法です。派遣先は派遣元に正社員の待遇に関しての情報を提供することが義務づけられました。

詳しくは、「派遣先均等・均衡方式とは?労使協定方式との違い、派遣社員受け入れの対応を解説」をご覧ください。

2.労使協定方式

派遣会社(派遣元)と労働者代表との労使協定で賃金を決める方法です。その際、「一般の労働者の平均的な賃金」と同等以上となるように制定しなければなりません。

ここでいう一般的な労働者の平均的な賃金に関しては、厚生労働省職業安定局長名で各種通達(職種別賃金、求人別賃金、退職手当の標準額、地域指数)が出ています。

この平均的な賃金で割出した時給以上の額を派遣労働者に支払う必要があります。つまり、派遣労働者に適用される最低賃金です。

詳しくは、「労使協定方式とは?基礎知識と派遣先がすべきことを解説」をご覧ください。

派遣労働者の待遇に関する説明義務

派遣元は派遣労働者に対して、派遣労働者の雇い入れ時、派遣時、派遣期間中に派遣労働者から求められたら、それぞれのタイミングで書面や口頭などにより待遇に関する情報を明らかにして説明することが義務となりました。

関連記事:同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

2020年改正による派遣先への影響は?

2020年改正により多くの派遣元は派遣先均等・均衡方式ではなく、労使協定方式を選びました。

2020年の厚生労働省の調査では、労使協定方式が88%、派遣先均等・均衡方式8% 、併用が4%とされています。

これは、派遣先が詳細な労働条件、給与を知らせるのに抵抗があったためです。同調査には賞与の額も含まれており、退職手当を支給しない場合は退職手当率(時給額×6%)も加算されたため、結果として派遣労働者の時給は上がりました。

また、通勤手当も支給しない場合は時給にプラスして1時間当たり72円(令和2年度価格。令和3年度は74円)が加算されたため、多くの派遣会社(派遣元)が通勤手当を支払うことを選択しました。

結果として派遣元に支払う派遣料金が上がったため、今後は直接雇用と比べたコストと比較をして検討する必要があります。

出典:労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に係る通知について│厚生労働省(PDF)![]()

【2021年1月改正】

2020年に改正施行された労働者派遣法を受けて、デジタル化の流れや実効性をもたせるために施行規則(法律の改正でなく省令)が改正されました。

教育訓練とキャリア・コンサルティングに関する説明の義務化

2020年改正で待遇に関する説明が義務化された流れを受けて、派遣元が実施する教育訓練と希望者に実施するキャリア・コンサルティングの内容を、派遣労働者を雇入れするときに説明することも義務となりました。

労働者派遣契約のデジタル記録による作成

これまで書面により労働者派遣契約を作成する必要がありましたが、今回の施行規則改正でデジタル・web記録による作成も認められました。

これにより契約更新の度に書面で締結していた契約が、デジタル記録により結ぶことができるようになったのです。

派遣労働者からの苦情処理は派遣先も主体的に対応

これまで、派遣労働者からの労働関係法令上(労働基準法、労働安全衛生法など)の苦情処理は派遣元が対応するケースがほとんどでした。

しかし、特に派遣先に関係する労働関係法令上の義務についての苦情には、派遣先も誠実かつ主体的に対応すべきであることが、派遣先指針に明記されました。

これは派遣労働者の苦情処理は人材派遣会社(派遣元)に任せればよいとの考えを戒めるためです。

関連記事:【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説

日雇派遣を適切に雇用管理することが明確化

日雇派遣において、派遣労働者に責任のない理由(無断欠勤など派遣労働者に責任がある場合を除く)によって派遣先との派遣契約が解除された場合には、派遣元は適切な雇用管理して労働基準法などに基づいた責任を果たすべきだと明確化されました。

具体的には、新たな派遣先を紹介できない場合でも、休業扱いにし、休業手当を支払うといったことが必要になったのです。

【2021年4月改正】

1月に続いて2021年4月も施行規則の改正が施行となりました。主な内容は次の3つです。

雇用安定措置において派遣労働者の希望を聞くこと

派遣元は、雇用安定措置を行うにあたって、派遣労働者の希望する措置の内容を聞くとともに、その希望結果を派遣元管理台帳に記載する必要がでてきました。

関連記事:派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説

インターネットでの情報提供を原則化

派遣元に情報提供が義務づけられている全ての情報は、インターネット、あるいはその他の適切な方法によって情報提供する必要があります。

今までは事務所での掲示や備付でも構いませんでしたが、幅広く関係者、特に派遣労働者に常時公開することが求められることになったのです。

厚生労働省では、人材サービス総合サイト![]() 上での情報公開を促しています。

上での情報公開を促しています。

社会福祉施設と僻地への看護師の日雇派遣解禁

社会福祉施設への看護師の日雇派遣が解禁されることになりました。

また、今までは医師にのみ認められていた僻地への看護師の派遣も解禁されました。

2021年改正による派遣先への影響は?法律違反しないために押さえておくべきポイント

2021年の施行規則や指針の改正により、派遣業務のデジタル化がさらに進むと考えられます。また、派遣先では今までもよりも丁寧に派遣労働者の苦情処理に当たることが必要になります。

人材派遣会社(派遣元)ではマージン率等が幅広く公開されることから、公開されることを前提とした適正な派遣料金の設定が望まれます。

派遣先が派遣法などの法律違反をした場合、行政処分の対象になることがあります。

派遣先においてもさまざまな義務や禁止事項が設けられていますので、とくに派遣先が注意すべきポイントをピックアップして紹介します。

二重派遣は違反行為

二重派遣とは、派遣会社と契約して派遣先が受け入れた派遣労働者を、派遣先がさらに別の企業に再派遣することを指します。

派遣労働者と雇用関係のない派遣先が二重派遣することは、職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給事業」に該当し、職業安定法違反となります。

違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科せられます。

また、二重派遣は労働基準法の第6条「中間搾取の禁止」にも該当し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科せられます。

派遣労働者にさせてはいけない業務

「1999年改正」項目でも紹介した、労働者派遣の禁止業務である「港湾運送業務・建設業務・警備業務・士業・病院等における医療関連業務(医療関連業務については紹介予定派遣の場合や産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替の場合等は派遣が可能)」に従事させてはいけません。

違反すると、労働者派遣第59条第1項に基づき1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑を科せられます。あわせて派遣事業の許可の取り消しなどの行政処分が行われます。

受け入れていた派遣先は違法状態を是正するように勧告されるとともに、是正に従わない場合は会社名が公表されることもあります。

また。違法な派遣を受け入れたことについては【2015年改正】項目でも紹介した労働契約申込みみなし制度の適用を受けることがあります。

関連記事:派遣社員にさせてはいけない業務と指示してはいけないことを解説

無許可の派遣会社からの受け入れ禁止

無許可の派遣会社から派遣労働者を受け入れることは「違法派遣」に該当します。

派遣先が違法派遣と知りながら無許可の派遣会社から派遣労働者を受け入れた場合、「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。

派遣サービスを利用する際には事前に派遣会社の許可証や登録番号を確認するようにしましょう。

関連記事:労働契約申込みみなし制度とは 対策方法や事例を紹介

同一労働同一賃金にあたって派遣先がすべきこと

派遣先は派遣労働者に対して、待遇情報の提供、教育訓練機会の提供、福利厚生施設の利用機会の提供をしなければなりません。

待遇情報の提供

派遣先均等・均衡方式、労使協定方式どちらの場合でも、派遣会社に比較対象労働者の待遇情報を提供する必要があります。これは派遣労働者の待遇を公正に確保するためであり、情報提供をせずに派遣契約を結ぶことはできません。

比較対象労働者とは、業務内容や責任の範囲などが派遣労働者と同じであると見込まれる直接雇用の従業員のことです。

提供する待遇情報には、比較対象労働者の業務内容や雇用形態、選定した理由、教育訓練の内容、福利厚生施設などがあり、派遣先均等・均衡方式、労使協定方式どちらの場合かによって異なります。

詳しくは、厚生労働省などのHPをご確認ください。

教育訓練機会の提供

派遣社員の教育は本来、派遣元の責任ですが、個々の派遣先の実情に応じた教育訓練は派遣先が行うことが適切と言えます。

派遣元が実施可能な場合などを除き、派遣先は派遣労働者に、業務の遂行に必要な能力を与えるための教育訓練の実施などの措置を講じる必要があります。

関連記事:派遣社員の教育はどこまで必要?労働者派遣法に即した対応を解説

福利厚生施設の利用機会の提供

派遣先は、派遣先の食堂・休憩室・更衣室などを派遣労働者が利用できるようにしなければなりません。

派遣先が設置した福利厚生施設(売店・保育所・図書館・保養施設など)は直接雇用をしている労働者同様に、派遣労働者が利用できるように配慮する必要があります。

派遣先が講ずべき措置

労働者派遣法をもとに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」というものがあります。

これは、罰則が定められているわけではありませんが、講じなければ指導・改善命令・勧告などの対象になる可能性があります。ここでは、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の中から特に注意するポイントを3つ紹介します。

事前面接の禁止

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣前に予定する派遣労働者の面接をすることや、派遣先に予定する派遣労働者の履歴書を送付させること、年齢制限や女性に限定することなど、派遣労働者を特定する行為をすることは禁止されています。

予定する派遣労働者が望んだ場合に限り事業所訪問などは可能ですが、事前面接に当たる行為はできません。

派遣労働者からの苦情の処理

【2021年1月改正】の項目でもお伝えしたとおり、派遣先は派遣労働者からの苦情を処理する体制を整備する必要があります。

特に、派遣先に課されている労働関係法令上の責務に関する苦情、例えばセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者の派遣労働者がもつ能力を有効に発揮するうえで支障となっている事情などは、誠実に対応しましょう。

関連記事:【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説

労働・社会保険の適用の促進

派遣先は、労働・社会保険への加入条件を満たす派遣労働者の場合、 労働・社会保険に加入している状態で派遣労働者を受け入れる必要があります。

派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由が適正でないと考えられる場合には、該当する派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するように派遣会社に求めなければなりません。

また、2022年10月からの社会保険適用拡大を受けて、社会保険の適用対象になる従業員の要件に変更がありました。派遣労働者のカウントをするのは、派遣先ではなく派遣会社ですが、派遣先にも派遣料金の値上がりなどの影響がある可能性があります。

出典:派遣先が講ずべき措置に関する指針│厚生労働省(PDF) ![]()

関連記事:【2022年】社会保険の適用拡大 中小企業が対応すべきことは?

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣会社が労働者派遣法に違反したらどうなるのか?

派遣会社が労働者派遣法に違反すると、違反の程度に応じて口頭指導・文書指導、改善命令、事業停止命令、許可の取り消し(および勧告・公表)の行政上の措置があります。

先述のとおり、派遣先が違反した場合も、勧告や企業名公表などの行政処分が下される場合がありますので注意しましょう。

なお労働者派遣法に関して行政指導を行うのは各労働局の需給調整事業部になり、担当するのは需給調整指導官です。

口頭指導、文書指導

需給調整指導官が調査の際に労働者派遣法、指針違反を見つけて口頭又は文書(指導票、是正指導票、是正勧告書)で指導するものです。口頭や文書で指導された事項を直ちに是正すれば特に追加処分はありません。

改善命令

重大な法令違反の場合で口頭指導、文章指導でも改善されない場合は改善命令をされます。改善計画を作り、労働局の指導監視のもと計画に沿って適正なものに改善してゆくことになり、改善計画が達成されるまで追跡で調査されていきます。

事業停止命令

重大な法令違反や繰り返して違反した場合に、期間を区切って事業停止命令をされます。改善命令によっても法令違反が是正されない場合にも事業停止命令が出されます。事業停止命令の期間中は、派遣契約の更新や新たな契約を結べませんが、就業中の派遣労働者は引き続けて就業することが許されます。

許可の取り消し

改善命令違反や事業停止命令違反、刑事罰を受けて許可の取り消し事由に当たる場合などは派遣事業の許可が取り消されます。

なお、改善命令、事業停止命令、許可の取り消しは報道で公表され、悪質な場合は刑事告発にも至ります。さらに、派遣先に対しても勧告や公表などの措置が行われます。

関連記事:【2021年】派遣法改正のポイント‐2020年改正も含めて紹介

人材派遣のご相談はこちらから

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ:派遣元と派遣先の双方が正しい知識をもつことが重要

派遣元はもちろん派遣先も、労働者派遣法に関する正しい知識をもつことが重要です。これまでの派遣法の歴史から労働者保護に関する規制強化の流れをおさえて、違法行為につながらないよう適切に管理をしていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次