派遣社員にさせてはいけない6つの業務としてはいけない指示

目次

派遣社員に言ってはいけないこと・させてはいけないこと

社員と同じ感覚での指示や何気ない雑談が、派遣法違反や思わぬトラブルにつながることがあります。

本資料では、派遣先の担当者が知っておきたい「派遣社員に言ってはいけないこと」「させてはいけないこと」について、ポイントをわかりやすく整理しました。

現場担当者の方へも配布しやすいリーフレット版もご用意しています。ぜひご活用ください。

この記事をざっとまとめると

- 派遣法により定められている「派遣禁止業務」がある

- 契約以外の業務をさせるのはNG

- 雇用主ではない派遣先が、契約に関することを伝えてはいけない

- 違反した場合、派遣先企業にも罰則が科せられることも

即戦力の人材として期待できる派遣社員ですが、人材派遣サービスを活用する際には業務範囲の定めなど、直接雇用とは異なるルールに注意する必要があります。

本記事では、派遣社員にはやらせてはいけないことや言ってはいけないことなどを具体的な禁止業務や契約規定について解説します。

人材派遣には禁止業務や契約規定がある

人材派遣サービスは、労働者派遣法により派遣先も守らねばならないルールが存在しています。

派遣社員に関する法律

派遣社員を保護するために制定された法律には、「労働者派遣法」があります。この法律は、人材派遣事業が法律に則って適正に運営されることを目的としています。

もともと、派遣労働は労働者供給事業とみなされ、禁止されていました。しかし、労働者派遣法が施行されたことで、特定の専門業務に限り派遣が認められるようになりました。この法律は時代の変化に対応して何度も改正され、現在でも多くの禁止事項が設定されています。

1986年に初めて施行された労働者派遣法では、「専門性の高い限定的な業務にのみ派遣を認める」という形をとっていました。その後、時代の流れに伴い、複数回の改正を経て派遣が認められる業務範囲が徐々に拡大されました。

そして、1999年には、許可された業種を記載する「ポジティブリスト方式」から、禁止されている業種のみを記載する「ネガティブリスト方式」へと変更されました。つまり、現在の形では「禁止されていない業種であれば派遣が可能」という形に変わったのです。これが、現在の派遣禁止業務の背景です。

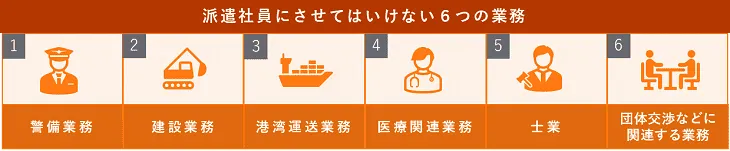

派遣社員にさせてはいけない6つの業務

派遣社員は、すべての業務に就業可能ではなく、法律により禁止されている「派遣禁止業務」が存在します。

1986年に施行された初期の労働者派遣法では、「専門性の高い限られた業務に対して派遣業務を認める」という形式を取っていました。その後時代を経て、数回の改正が行われる中で徐々に対象業務が拡大され、1999年には許可された業種を記載するポジティブリスト方式から、禁止する業種を記載するネガティブリスト方式に変更されました。

つまり、「禁止されている業種以外は業務を定める」という形式に変更されたのです。これが現在の派遣禁止業務の成り立ちです。

本項では、派遣が禁止されている業務の内容を順に解説します。

警備業務

警備業務とは、会社や住宅、ショッピングモールなどの駐車場、遊園地などで盗難や負傷などの事故を防ぐための業務です。レジ待ちの客を誘導したり、受付業務者が周辺を徘徊する人に声をかけたりするような業務も警備業務に含まれます。

これらの業務は請負形態での実施が通例となるため、派遣社員が従事するのは業務遂行上問題があるとして禁止されています。

建設業務

建設業務とは、建築現場で資材の運搬や組み立て、土木や建築物の建設やリフォーム、保存や修理、破壊や解体などの準備を含めた業務です。これらの業務は閑散期と繁忙期の差が激しいことから建設業務に特化した派遣制度がすでに設けられており、一般の派遣社員が就くことは禁止されています。

港湾運送業務

港湾運送業務とは、貨物の積み込みなどの運搬や貨物の検量などの業務を指します。この業務も建設業務と同様、閑散期・繁忙期の差が大きいことによる派遣制度が別に制定されているため、一般の派遣社員が就くことは禁止されています。

病院・診療所などにおける医療関連業務

医療関連業務は、医師や看護師、臨床検査技師、放射線技師などの専門職の者が連携し、チームとなって行っています。人材派遣サービスにおいては、労働者に通常期間の定めがあるほか、勤務先との直接雇用ではないなど、医療関連業務に重要な「チーム内での意思疎通」を十分に行えない懸念があることから、医療関連業務への人材派遣は禁止されています。

ただし、産前産後休業や育児休業、介護休業を取得した者の代替としての派遣や、僻地のため医療関係に携わる者が少なく派遣の必要性がある場合などは、例外として認められています。

士業

税理士や弁護士、社会保険労務士、司法書士などの士業の場合、それぞれの専門資格を保有した者が、それぞれ委託を受けて業務を行います。業務において指揮命令を他社から受けないことから、労働者派遣の仕組みにそぐわないため、対象から除外されています。

また、建築士事務所の管理建築士の業務は、専任であることが建築士法で定められていることから、労働者派遣の対象になりません。

団体交渉などに関連する業務

派遣先で、団体交渉や労働基準法に規定する協定締結を行う場合に、使用者側の直接当事者として派遣社員に人事労務管理関係の業務を行わせることは禁止されています。

派遣社員に指示してはいけない6つのこと

法的な派遣禁止業務ではない場合でも、派遣社員に契約の範囲外の業務を行わせることは禁止されています。本章では、具体的な内容を順に解説します。

- 契約書に記載のない業務を指示する

- 所属部署以外の業務を指示する、部署異動をさせる

- 契約書に記載のない出張・残業・接待などを指示する

- 二重派遣や偽装請負に関わらせる

- 飲み会や接待への参加を強要する

- 派遣先の都合で休ませる、早退させる

契約書に記載のない業務を指示する

派遣元会社と派遣先会社との間で交わされる派遣契約書の中には、労働者派遣法に従い、「派遣社員が担当する業務内容」を盛り込む必要があります。

つまり、派遣社員にはこの契約書の中で定められている業務以外の内容に従事させてはいけません。なお、派遣社員の業務内容が契約書を遵守しているかは、派遣元会社・派遣先会社がともに見守る必要があることも覚えておきましょう。

所属部署以外の業務を指示する、部署異動をさせる

契約当初に定められた部署以外で従事することは、派遣契約違反と扱われるため、所属部署以外で業務を行うことや、部署異動を実施することは認められません。

契約書に記載のない出張・残業・接待などを指示する

派遣契約に出張の可能性が定められていない状態で派遣社員に出張業務をさせることは、前述までのケースと同様に契約違反と扱われるため、禁止されています。同様に、契約書に記載されていない残業やサービス残業、会社の飲み会や接待に同行させることも原則として認められません。

なお、業務の都合上やむを得ず派遣社員の業務内容を変更しなければならない場合は、派遣会社・派遣先・派遣社員の三者間で契約の内容を見直し、全員が合意した場合に変更が可能です。

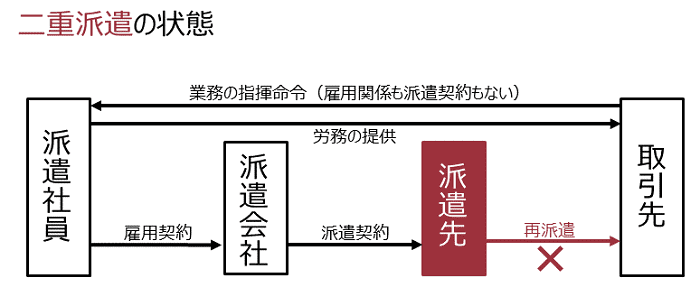

二重派遣や偽装請負に関わらせる

二重派遣とは、派遣会社より派遣された派遣社員を、別の会社へ派遣することです。これは派遣社員の安全を保証できない行為として、職業安定法により固く禁止されています。

一方、偽装派遣とは、指揮命令権のない業務請負という契約を交わしておきながらも、発注者が受注者を指揮命令下に置いた上で働かせている行為で、一時期横行したことで社会問題にも発展した経緯があります。この偽装請負も労働者派遣法により禁止されている行為のため、派遣先は注意しなければなりません。

二重派遣については、「二重派遣とは|基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

飲み会や接待への参加を強要する

取引先やベンダーとの接待や社内の飲み会へなどへの参加は、派遣社員の自由意思で決定されるものです。参加を強要することがないよう、現場担当者にもしっかり伝えておく必要があります。

派遣先の都合で休ませる、早退させる

派遣先の都合で休ませる、有給を取らせるといった場合も、直接伝えてしまうとトラブルになることがあるので、事前に派遣会社に相談をしましょう。

多くの派遣社員は時給制であり、契約しているにも関わらず働くことができない場合、ダイレクトに給与に影響してきます。

下記のような理由で派遣先の都合により派遣社員を休ませた場合、休業手当相当の費用を派遣会社に支払わなければならない可能性があるため、注意が必要です

一例

- 経営不振で派遣社員を休ませた

- 交通機関の運行が怪しいので早退させた

- オフィスの点検や工場の整備で業務ができない

会社カレンダーがある場合は、契約前に休業日について事前に了承を得るようにしましょう。

派遣先が違反した場合はどうなる?

労働者派遣法に違反した場合、さまざまな罰則が科せられる恐れがあります。例えば、派遣先の企業から別の企業へ派遣社員を派遣した場合、「二重派遣」の扱いとなり、派遣先の企業に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

派遣法の罰則規定は派遣元企業に対する内容がほとんどですが、派遣先にも講ずべき事項や禁止されていることがあります。派遣社員が安全して派遣先企業で働けるようにするためにも、法令の順守を心がけましょう。

派遣社員に言ってはいけない4つのこと

法律に触れるわけではありませんが、派遣社員は自社の社員ではなく、派遣会社の社員ということを念頭に接する必要があります。

契約更新のこと

派遣社員と派遣先には、雇用契約はありません。あくまでも、派遣社員の雇用主は派遣会社であり、契約の更新有無は派遣社員と派遣会社の間で決めていくことです。

契約について派遣社員と話してしまうと、トラブルになる可能性がでてきます。必ず派遣会社の担当者と話すように心がけましょう。

時給のこと

派遣契約と同様ですが、どんな待遇を提示しているかも派遣会社と派遣社員の間で取り交わされていることです。そのため、同じ派遣料金であっても、派遣会社が違えば、時給も異なります。

派遣先担当者が時給について派遣社員と直接話してしまうと、さまざまな問題を引き起こしてしまいます。例えば、時給UPさせたい場合であっても、満額が還元されるわけではありません。派遣会社のコスト(社会保険料など)も上がるためです。

センシティブな内容であるため、話題には十分気を付けたいところです。

個人情報に関すること

派遣社員は自社社員ではないため、基本的に人事担当者も派遣社員の住所や連絡先を知りません。だからといって、本人に直接聞くのはNGです。

業務に必要、緊急で連絡を取りたい場合などは、派遣会社の担当者に相談し、対応を考えるようにしてください。

また、派遣社員の直接雇用を検討しているからと学歴や職歴を直接確認することは避けましょう。雇用主である派遣会社に相談し、本人の同意を得た上で情報を取得するようにしてください。

契約変更について

業務内容や移転・統合に伴う勤務地の変更など、契約内容が変更になる場合も派遣会社を通して伝えるようにしましょう。

不用意に話してしまうと、不安を煽ってしまいますし、業務内容の変更は派遣料金や派遣社員の時給にも関わってくることがあります。

【資料】派遣社員に言ってはいけないこと・させてはいけないこと

派遣社員を受け入れている現場部門では、運用ルールの誤解や情報不足により、契約外の業務指示や契約更新に関する直接の声かけなど、 トラブルにつながる対応が発生してしまうことがあります。

本資料では、こうしたトラブルを未然に防ぐために押さえておきたいポイントをわかりやすく整理しました。

あわせて、忙しい現場担当者の方へ配布しやすいよう、必要なポイントを簡潔にまとめたリーフレットもご用意しています。ぜひご覧ください。

派遣社員との関係を上手に構築するポイント

派遣社員は、人手が足りず困っている部署に配属される「即戦力」というイメージが強い人材です。しかし、企業によって社内風土や雰囲気、社員の世代分布、仕事のやり方などは大きく異なることから、スムーズに業務に慣れ、職場になじむためには派遣先企業のサポートが必要です。

仕事の流れやルールなどを適切に伝えられるよう、あらかじめ仕事内容の洗い出しを行い、業務手順を明確にしておきましょう。

また、派遣社員と他の社員との間に隔たりが生まれないよう、業務に必要な社内ミーティングや社内研修にも参加してもらい、他の社員と同様に扱うことも重要です。人間関係が円滑であれば、業務上の問題も起こりにくくなるでしょう。

まとめ

過去には限られた業務のみが対象とされていた人材派遣ですが、現在では一部の業務を除いた多くの業務で活用ができるようになりました。

とはいえ、禁止業務があること、業務は契約の範囲内に限定されていることなど、すべてが正社員への業務指示と同じようにできるわけではありません。発注時の業務範囲の事前確認はもちろんのこと、派遣社員の就業前にも禁止業務や契約外の業務を依頼してはいけないことを社内に周知し、適切な管理を行いましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次