【最新版】派遣先企業が知っておくべき労働者派遣法の15項目

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

「労働者派遣法」は、労働者派遣事業の適正な運営やの権利保護などを目的とした法律です。この法律は派遣会社に対するルールだけではなく、派遣先企業に関する義務や措置なども定めています。

本記事は労働者派遣法の中から、派遣先担当者が知っておくべき15の項目について解説します。

労働者派遣法とは

労働者派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の略称です。

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するとともに、派遣社員の権利保護や雇用の安定などを目的として定められています。

労働者派遣法が制定された背景

労働者派遣法は、1986年に制定された法律です。制定の背景には、グローバル化や技術の進歩による人材活用の多様化があげられます。

人材派遣は、必要な人員を必要な期間だけ確保して事業運営の適正化をはかりたいという企業ニーズに合致するサービスです。また、働く時間や期間に融通がきく人材派遣は、自分のライフスタイルにあわせた働き方をしたいという昨今の働き手に増えているニーズにも合致しており、人材派遣の活用は広がりをみせています。

その一方、派遣社員は、労働契約の期間の定めがない正社員に比べると雇用が不安定であり、過去には賃金や福利厚生の面でも不利な扱いを受けるケースがありました。

そのため、派遣社員の権利保護を図る必要性が高まり、現在まで労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護を目的とした数々の改正が行われています。

派遣法改正の歴史

労働者派遣法は、1986年に制定されて以降、多くの改正が行われています。

| 派遣法施行以前 | 労働者派遣ニーズの高まりと雇用環境保護の必要性 |

| 1986年 | 労働者派遣法制定 |

| 1996年 | 対象職種が拡大 |

| 1999年 | 対象業務を原則自由化しネガティブリスト化 |

| 2004年 | 製造業務への派遣解禁と派遣期間の延長 |

| 2012年 | 日雇派遣の原則禁止など規制強化 |

| 2015年 | さらなる労働者保護のための改正派遣期間の上限が3年に統一 |

| 2020年 | 働き方改革へ向けて同一労働同一賃金 |

| 2021年 | 派遣労働者への説明義務が強化 |

時代の流れとともに、派遣可能な業務については規制緩和が行われ、幅広い業種・職種が対象になりました。近年は労働者保護を目的としたさまざまな措置や規制が設けられています。

派遣法改正の歴史については「【早見表】労働者派遣法改正の歴史をわかりやすく解説|2025年の最新情報」を参考にしてください。

派遣先担当者が知っておくべき15項目

労働者派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にもさまざまな義務や講ずべき措置を定めています。法令違反とならないよう、しっかり理解しておきましょう。

派遣先担当者が知っておくべきこと

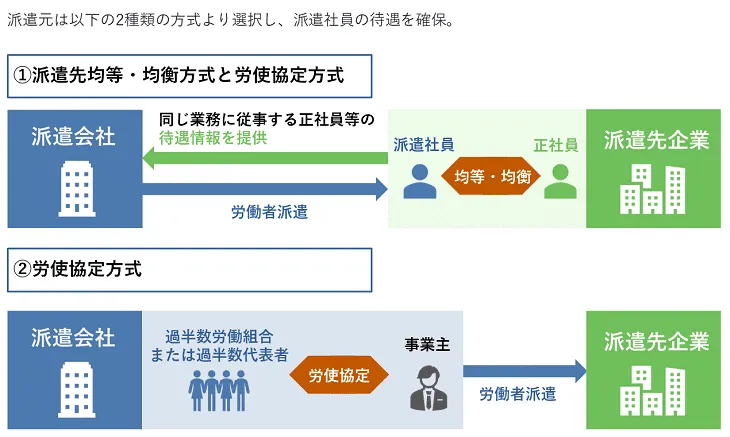

1.同一労働同一賃金

「同一労働同一賃金」とは、雇用形態にかかわらず同じ仕事で同じ責任範囲であれば、差別することなく同じ待遇を与えるべきという考え方です。

派遣社員も例外ではなく、均等・均衡のとれた待遇を確保しなければなりません。

派遣社員は以下のいずれかの方式により待遇の確保が求められています。

- 派遣先均等・均衡方式

- 労使協定方式

「派遣先均等・均衡方式」

派遣社員の待遇を派遣先の従業員と同等にする方式。給与だけではなく賞与や福利厚生、教育訓練などすべての待遇を派遣先の従業員と均等・均衡がとれた待遇にする。

派遣先企業は派遣会社に対し、自社の待遇に関する情報を提供する必要あり。

「労使協定方式」

同じ地域で同じ業務を行っている一般労働者の平均賃金と同等もしくはそれ以上の賃金に設定する方式。

労使協定方式を採用する場合でも教育訓練や施設の利用については、派遣先の従業員と同等の扱いが求められる。

多くの派遣会社は労使協定方式を採用していますが、派遣サービスを利用する場合は、方針を確認し、適切に対応するようにしましょう。

2.日雇派遣は原則禁止

「日雇派遣」とは、30日以内の派遣期間を定めて特定の日だけ仕事をする派遣制度です。日雇派遣は、2012年10月1日から原則禁止されています。

そのため、派遣会社と派遣社員が雇用関係を結ぶ際は、原則「31日以上の雇用期間」で契約を結ぶことが義務付けられています。

ただし、以下の2点どちらかに該当する場合は日雇派遣が例外として認められています。

- 例外として認められている業務に派遣する場合

- 日雇派遣の例外として働ける場合

例外として認められている業務に派遣する場合

以下の業務は日雇派遣の例外として認められています。

- ソフトウェア開発

- 機械設計

- 事務用機器操作

- 通訳、翻訳、速記

- 秘書

- ファイリング

- 調査

- 財務処理

- 取引文書作成

- デモンストレーション

- 添乗

- 受付、案内

- 研究開発

- 事業の実施体制の企画、立案

- 書籍等の制作、編集

- 広告デザイン

- OAインストラクション

- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

これらの業務は、日雇労働者の雇用管理に支障を及ぼすおそれがないとして、日雇派遣が認められています。

日雇派遣の例外として働ける場合

以下の条件に該当する人は日雇派遣が認められています。

- 60歳以上の人

- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)

- 副業として従事する人(生業収入が500万円以上の人に限る)

- 主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上の人に限る)

例外条件に該当するかの確認は基本的に派遣元が行いますが、派遣先企業も事前に派遣社員の就業条件を確認しておきましょう。

関連記事:日雇い派遣は原則禁止|例外の条件と単発バイトとの違いとは

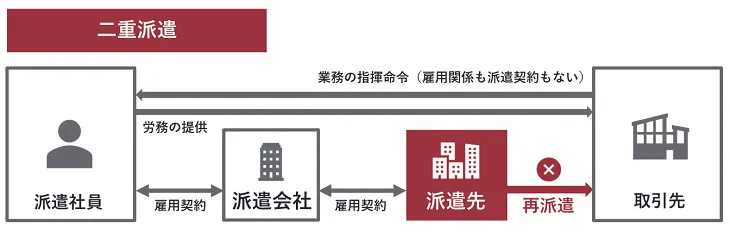

3.二重派遣の禁止

自社に派遣されている派遣社員を別の企業に派遣することは「二重派遣」として禁止されています。

二重派遣は雇用関係のない派遣社員を、注文者(供給先)に派遣していることになり、「労働者供給」に該当。労働者供給事業は、職業安定法第44条で禁止されており、二重派遣は職業安定法違反となります。

就業場所が取引先の建物内であっても、派遣先担当者が派遣社員に業務指示をだしているのであれば、二重派遣に該当しません。ただし、事前に派遣会社に相談の上、契約内容に明記し、派遣社員の合意を取る必要があるため注意しましょう。

関連記事:二重派遣とは|基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説

4.派遣契約期間の制限

派遣社員を受け入れるにあたり、派遣先企業は以下2つの期間制限の適用を受けます。

- 事業所単位の期間制限

- 個人単位の期間制限

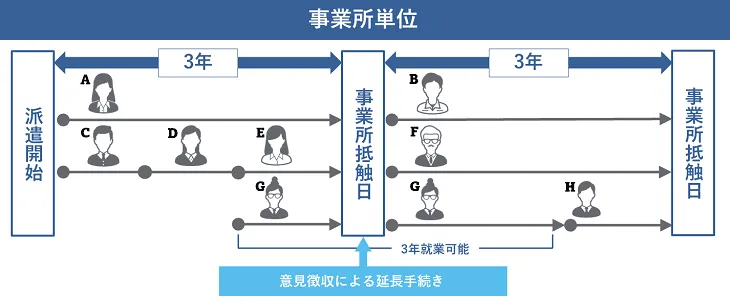

事業所単位の期間制限

「事業所単位の期間制限」とは、同じ事業所で3年を超えて派遣社員を受け入れることができないという制限です。

たとえば、支店に1年間派遣社員を受け入れていた場合、その支店では残り2年間が派遣社員の受け入れ可能期間となります。

ただし、派遣先の労働組合または過半数代表者から意見聴取の手続きを行うことで、3年を超えて受け入れが可能ですが、意見聴取は抵触日の1ヶ月前までに行わなければなりません。

また、意見聴取手続を行った場合には、書類の保存や自社の社員への周知、派遣元への通知も必要になります。

関連記事:派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説

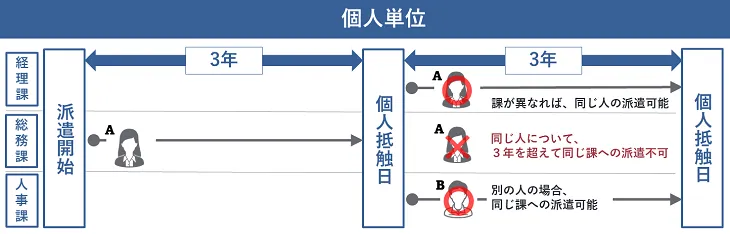

個人単位の期間制限

事業所単位の派遣可能期間が延長された場合でも、同じ組織単位(課など)で、3年を超えて同じ派遣社員を受け入れることはできません。

たとえば、経理課にて3年間同一の派遣社員を受け入れた場合は、事業所単位の期間制限の延長を行った場合でも、その人物は派遣社員として勤務を継続することはできません。

ただし、以下の条件に該当する場合は例外として個人単位の期間制限の対象外となります。

- 派遣元で無期雇用されている派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務で一定期間内に完了するもの)

- 日数限定業務(1ヶ月間に行われる日数が通常の社員に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)

- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する社員の代替業務

関連記事:【企業向け】派遣法の3年ルール完全ガイド|無期雇用・延長方法・罰則を徹底解説

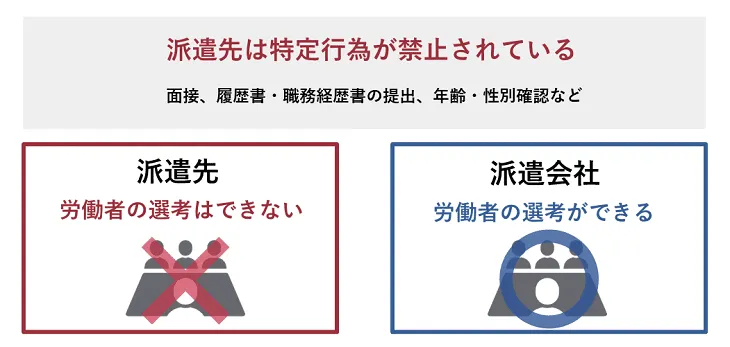

5.派遣労働者を特定する行為の禁止

派遣社員を面接や選考などによって特定する行為や、履歴書や職務経歴書の提出を求めるほか、若年層に限定したり性別を特定することも、労働者派遣法で禁止されています。

派遣される人材は派遣会社が決定します。

ただし、顔合わせ(職場見学)を目的としていれば、派遣社員が就業前に派遣先企業へ出向くことは可能です。

なお、直接雇用を前提に派遣される「紹介予定派遣」として派遣社員を受け入れる際は、派遣先企業による面接や選考が認められています。

関連記事:紹介予定派遣とは?仕組みとルール、料金について解説

ほしいスキルや経験をもった人材を派遣してもらうためには、要望や優先順位をつけることが大事です。人材要件が明確になるシートをご用意しています。

業務の伝え方例付の派遣オーダーシートをダウンロードする >>

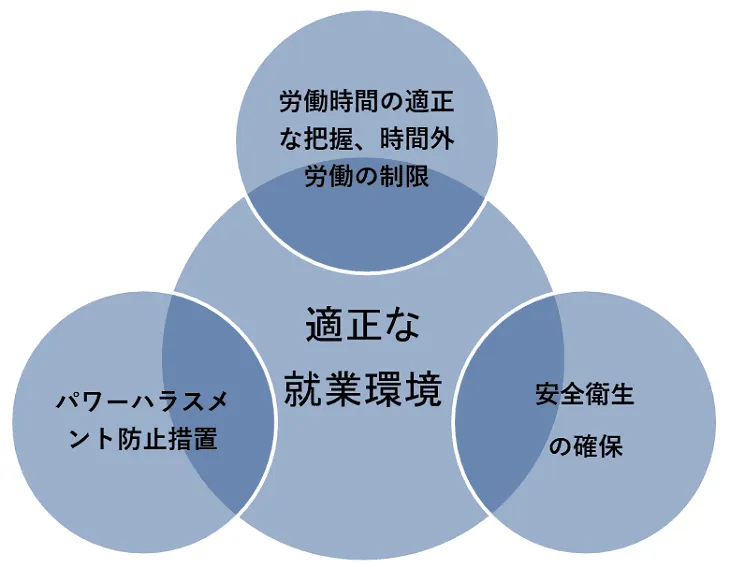

6.適正な就業環境確保

派遣社員は、派遣先担当者の指揮命令により業務を行なっているため、派遣先での就業環境の整備が求められます。

整備が必要な主な取り組みは以下のとおりです。

労働時間の適正な把握・時間外労働の制限

派遣社員の勤怠管理は派遣先企業に責任があります。派遣先企業は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき、派遣社員の労働時間を適正に把握しなければなりません。

また、派遣社員が派遣会社と締結した36協定の範囲で時間外、休日労働をさせなければ、派遣先が労働基準法違反となります。

派遣先企業の36協定の範囲内で時間外労働を行っていた場合でも、派遣社員には派遣会社の36協定が適用されるため注意が必要です。

なお、長時間労働による医師との面接指導は派遣会社に実施責任がありますが、労働時間の短縮などの措置が必要な場合があるため、派遣社員の健康のため派遣先企業も可能な限り協力する必要があります。

関連記事:36協定を届出していても違法な残業(時間外労働)になる4つのケース

安全衛生の確保

衛生管理者や産業医、安全衛生委員会の設置の基準である「常時50人以上を使用する事業場」には、派遣社員の人数も含みます。

派遣先で雇用する従業員と派遣社員を合わせて常時50人以上使用している場合は、安全衛生管理体制を確立しなければなりません。

また、危険性や有害性のある業務に派遣社員を就業させる場合は、派遣先企業が安全衛生教育を実施する必要があります。

関連記事:労働契約法における安全配慮義務とは?労働安全衛生法との違いを解説

職場におけるパワーハラスメント防止措置

2019年に改正された労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じるよう義務付けられました。

派遣社員は派遣先企業で指揮命令を受けて業務を行っているため、派遣会社だけではなく、派遣先企業も措置を講じなければなりません。

なお、パワハラ以外にもセクハラやマタハラ、パタハラなどのハラスメントに対しても、直接雇用する従業員と同様に、派遣社員に対しても対応する必要があります。

関連記事:パワハラ防止法とは?企業に義務付けられた措置の対応方法を解説

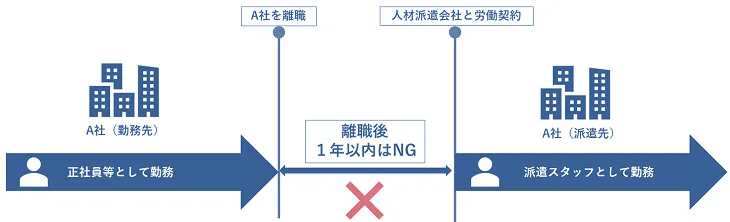

7.離職後1年以内の派遣労働者の受入禁止

派遣法では離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業で派遣社員として受け入れることが禁止されています。過去に人的コストを削減する目的で自社の社員を派遣社員として受け入れる問題が発生していたためです。

離職後1年以内の派遣社員の受入禁止は、正社員や契約社員、パート・アルバイトなどすべての労働者が対象です。

なお、60歳以上の定年退職者は、離職者派遣禁止の対象外となります。

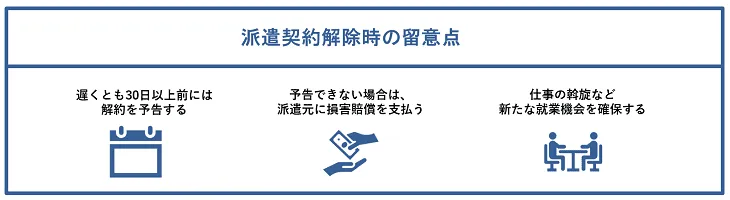

8.派遣契約解除時の留意点

派遣社員は、派遣先企業と派遣会社との派遣契約に基づいて業務に従事しているため、容易に中途解約することはできません。

ただし、倒産リスクや信用不安などのやむを得ない事情がある場合は、一定の条件のもと中途解約が認められています。

中途解約の条件は以下のとおりです。

- 派遣元の合意を得て、あらかじめ相当期間の余裕を持って解約を申し入れること

- 派遣労働者に就業のあっせんをするなど新たな就業の機会を確保すること

- 就業の機会を確保ができない場合は遅くとも30日前には解約の予告をすること

- 予告できない場合は派遣元に派遣社員の賃金相当分の損害賠償を支払うこと

このように、派遣先企業の都合により労働者派遣契約を中途解約する場合は、派遣社員に新たな職場を紹介する、派遣社員の賃金分を派遣会社に払うなどの対応が義務化されています。

関連記事:社労士が解説!派遣契約の変更・更新・終了に関するルール

9.派遣先苦情申出先の選出

派遣先苦情申出先は、派遣先で働いている派遣社員からの苦情を受ける担当者のことです。派遣先企業は、苦情の申出を受けた際に、苦情の内容を派遣会社に通知することが義務付けられています。

苦情には、パワハラやセクハラなどによるハラスメントなどのほか、障害のある派遣社員の支障となる事項なども含まれています。

派遣先苦情申出先担当者の選任には、とくに条件がありませんが、労働関係法令や人事・労務管理に関する知識がある者を選任するよう努めることとされています。

派遣先に義務付けられている役割

派遣先には、次のような役割を設置することが義務付けられています。

| 役割 | 責任と特徴 |

| 派遣先責任者 | ・派遣契約や派遣法を守れているかの確認 ・派遣社員の就業環境の管理 ・派遣可能期間の管理 ・派遣先管理台帳の管理 ・教育訓練への協力 >>詳しくはこちらから |

| 指揮命令者 |

・ 派遣労働者への具体的な業務指示 |

| 苦情申出先受付の担当者 | ・派遣労働者からの苦情や問題の受付 ・派遣会社との連携を図る >>詳しくはこちらから |

派遣先責任者とは、派遣社員が適切な環境で就業できるよう管理をする責任者のことです。受け入れている派遣社員が100人につき1人以上、事業所ごとに選任が必要になります。

なお、苦情申出先の担当者と派遣先責任者、指揮命令者は兼任することもできますが、苦情申出先の担当者ついては、指揮命令者以外の人が担うことが望ましいとされています。

10.派遣社員の教育訓練義務化

派遣会社には、派遣社員に対してキャリアに必要な段階的かつ体系的な教育訓練の実施が義務付けられています。

それに伴い、派遣先企業は派遣会社から求めがあったときは、派遣会社と協議等を行い、派遣社員が教育訓練を受けられるよう可能な限り協力するよう努めなければならないとしています。

なお、業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は、派遣先企業が派遣社員に対して実施する必要があります。

関連記事:派遣社員の教育はどこまで必要?労働者派遣法に即した対応を解説

11.派遣禁止業務

派遣法では以下の業務での派遣事業が禁止されています。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院・診療所などにおける医療関連業務

- 弁護士・社会保険労務士などの士業

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

ただし、医療関係業務については以下のいずれかの業務に該当する場合は派遣事業を行うことが認められています。

- 紹介予定派遣の場合

- 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合

- 医師の業務でへき地や厚生労働省令で定める場所に派遣する場合

派遣事業を行えない業務を行っていた場合は、労働者派遣法違反となります。

また、派遣先企業においても法令違反に対して厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます。(法第49条の2第1項及び第3項)。

出典:厚生労働省|法違反の防止、是正等に関する資料(PDF)![]()

関連記事:派遣禁止業務とは?人材派遣を利用する企業が知っておくべきこと

12. 派遣先管理台帳

派遣先企業は事業所ごとに派遣先管理台帳を作成し、派遣社員ごとに以下の内容について記載しなければなりません。

| 派遣先管理台帳への記載事項 | |

| 派遣社員名 | 派遣会社名 |

| 派遣会社の事業所名 | 派遣会社の事業所の住所 |

| 派遣就業した日 | 始業・終業時刻、休憩時間(実績) |

| 業務の種類(実績) | 就業した場所 |

| 協定対象派遣労働者であるか否か | 無期雇用労働者であるか有期雇用労働者であるか |

| 60歳以上であるか否か | 苦情の処理状況 |

| 紹介予定派遣である旨(紹介予定派遣の場合のみ) | 教育訓練を行った日時及び内容 |

| 派遣先責任者、派遣元責任者 | 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項 |

| 派遣会社から通知を受けた労働・社会保険の加入状況 | 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 |

ただし、受け入れる派遣社員と雇用する労働者の合計が5人を超えない場合は作成不要です。

派遣先管理台帳に関するやるべきこと

- 派遣先管理台帳に記載した内容を派遣会社に通知

- 派遣先管理台帳は、派遣期間終了日から起算して3年間保存

派遣先管理台帳の作成や保存、派遣元への通知をしなかった場合は、派遣先企業に30万円以下の罰金が科される可能性があります。

関連記事:派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説

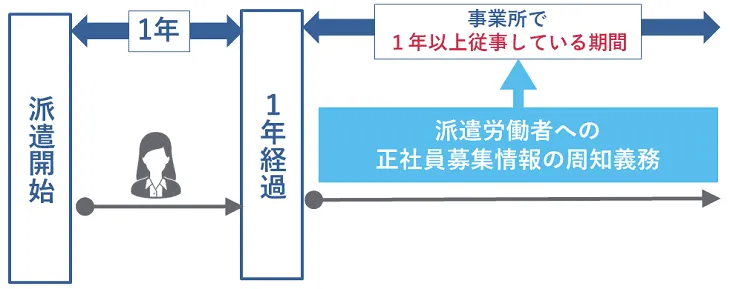

13. 直接雇用の募集情報提供

派遣先の事業所で正社員を募集する際に、その事業所に継続して1年以上受け入れている派遣社員がいる場合には、その派遣社員に対して正社員として就職する機会が得られるよう、募集情報を周知しなければなりません。

また、正社員に限らず労働者を募集する場合は、以下の2点を満たしていれば募集を周知しなければなりません。

- 派遣元から直接雇用の依頼があった

- 派遣先の同一の部署の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある有期派遣労働者である

なお、「継続して3年間派遣就労する見込み」とは、個人単位の期間制限の上限まで就業する予定があることをいいます。

たとえば、1年単位で契約期間が更新されている場合、2回目の更新をした時点で3年間受け入れが見込まれると判断されます。

関連記事:派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?

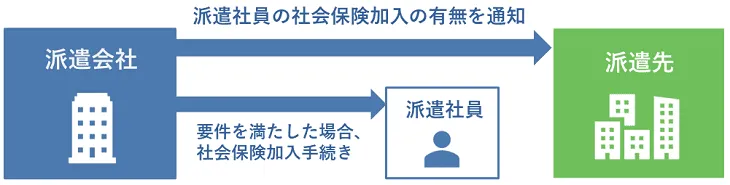

14. 社会保険加入の確認

派遣会社は、派遣先企業に対し派遣社員の社会保険加入の有無を通知するとともに、被保険者証の写しなどによって加入の事実を証明するものを示さなければなりません。

派遣会社から派遣社員が社会保険に加入していない理由の通知を受け、その理由が適正でないと考えられる場合は、派遣会社に対して社会保険に加入させてから派遣するよう求めることができます。

関連記事:【2022年】社会保険の適用拡大 中小企業が対応すべきことは?

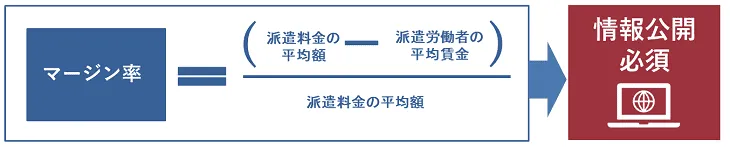

15.マージン率等の情報公開

2021年4月1日の労働者派遣法改正により、マージン率等の情報公開が義務化され確認できるようになりました。

「マージン」には、派遣会社の利益にあたる部分のみならず、派遣会社が負担する社会保険料や有給休暇の適切な取得、教育訓練費、交通費支給など、派遣社員が安心して業務に取り組むための費用も含まれています。

したがって、派遣会社を選ぶ際はマージン率の低さだけで選定するのではなく、マージンが何に使われているか確認したいところです。

マージン率等は、原則としてインターネットによる情報公開が必須のため、派遣会社HPなどで確認しましょう。

派遣サービスはさまざまなメリットがありますが、ご紹介してきたように派遣社員を受け入れる側として対応すべきこともあります。

派遣の基礎知識を持っているとトラブル防止につながるため、知っておきたいところです。

派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

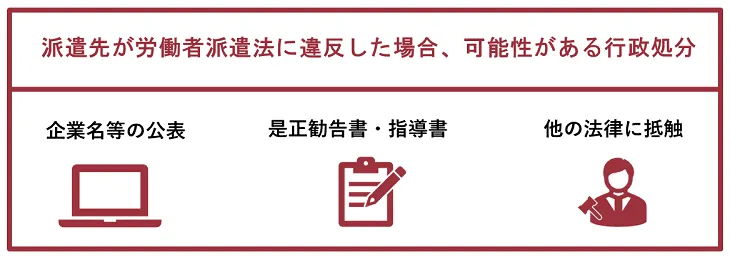

派遣先が労働者派遣法に違反した場合はどうなるか

派遣先企業が労働者派遣法に違反した場合、以下の行政処分が科せられる可能性があります。

企業名等の公表

派遣先企業が派遣受入期間の制限に違反したり、派遣社員を適用除外業務に従事させていたりなどの違法行為を行っている場合は、是正するよう勧告されます。

この勧告に従わないときは、企業名等が公表される可能性があります。

是正勧告書・指導票がでることも

労働基準監督署は、定期的に労働関連の法令に違反していないか調査を行っています。

ただし、調査で違法行為が見つかっても直ちに罰則が科されるわけではありません。違法行為があった事項の改善を求める、是正勧告が行われるのが一般的です。

是正勧告が行われた場合は、是正勧告書や指導票に記載されている期日までに指摘事項を改善したうえで報告する必要があります。

もし是正勧告に従わない場合は、企業名の公表、罰金などの罰則、取引先である派遣会社にも労働者派遣事業停止、許可取り消しなどの処分が科される可能性があります。

労働者派遣法以外の法令に抵触するケースも

派遣社員を受け入れるうえで、派遣先企業は労働者派遣法以外にも、労務の提供を受ける使用者として労働に関連する様々な法令を遵守しなければなりません。

たとえば、二重派遣は労働者供給事業にあたり、職業安定法で禁止されています。

また、派遣先企業が違法派遣と知りながら派遣社員を受け入れた場合は、派遣社員に対して派遣元企業の労働条件と同じ労働契約の申し込みをしたとみなされます。

もし派遣社員が労働条件に合意した場合は、労働契約が成立し、直接雇用の義務が発生します。

関連記事:労働基準法違反とは?罰則と13の違反例、ポイントを社労士が解説

「派遣先の講ずべき措置」の解説と派遣先がすべきことが一冊に

派遣社員の受け入れにあたり、派遣先企業が講ずべき措置について「10の指針」として整理した実務ガイドです。法令で求められる対応や、職場での適切な運用についてわかりやすく解説しています。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が守るべき10の指針の概要

・ 各指針ごとの具体的な対応内容

・ 法令違反を防ぐためのポイント

まとめ

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営確保と、派遣社員の権利保護や雇用の安定などを目的に度々改正が行われています。

派遣社員を受け入れる派遣先においても、「なにが・いつ・どのように」変更になるのかを随時確認し、適切に対応しましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次