派遣契約とは?企業が派遣会社と結ぶ2種類の契約をわかりやすく解説

目次

派遣社員の受け入れ準備、チェックシートでもれなく万全に

新メンバー配属時の準備が不十分だと、スムーズに業務に取りかかれないだけではなく、新メンバーに不安感を与えてしまいかねません。

用意すべき物品、申請すべきこと、必要な契約書など、受け入れの際に必要な事項をチェックシートにまとめましたのでご活用ください。

- Excelだからカスタマイズが簡単

- 人事向け、部門担当者向けで作成

人材派遣サービスを利用する際、派遣会社との契約締結が必要です。

派遣契約には、労働者派遣法で締結が定められている契約もあるため、法律に即した契約を締結しなければなりません。

また、派遣会社と派遣社員間での雇用契約は、大きく2種類に分かれており、派遣先企業もその違いを理解しておくと、人材派遣サービスを利用する上でのトラブル防止につながります。

この記事では、人材派遣サービスを利用する上での「契約」について解説します。

人材派遣の仕組みと契約

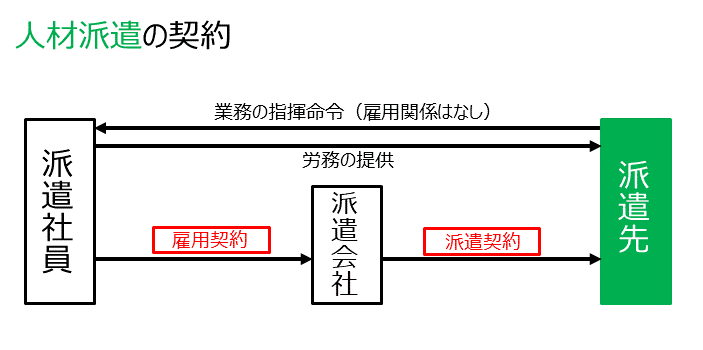

人材派遣サービスは、派遣会社と雇用関係にある人材を自社に派遣してもらい、労務の提供を受けるサービスです。派遣社員に対して業務指示を行いますが、雇用関係はありません。

仕組みの性質上、以下のような契約の取り交わしが発生します。

① 派遣先企業と派遣会社における労働者派遣契約

② 派遣会社と派遣社員における雇用契約

関連記事

人材派遣サービスの仕組みについて詳しく知りたい方は、【人材派遣とは】種類や特徴、人材紹介や業務委託との違いは?をご覧ください。

人材派遣の仕組みや基本的な知識についての解説は、無料ダウンロード資料もご用意しております。

人材派遣の基礎知識

- 派遣社員と自社社員の管理の違いがよくわからない

- どんな契約が必要なの?

- 派遣社員に関する労働法ってなに?

- 派遣社員を受け入れる時に知っておきたいこととは?

派遣先企業と派遣会社との契約

派遣先企業(派遣社員に働いてもらいたいと考えている企業)と、派遣元企業(人材を派遣する派遣会社)の間で締結する契約の種別は、主に「基本契約」と「個別契約」の2つです。

基本契約

派遣基本契約は、後に説明する労働者派遣契約に関する基本的な取り決めを定めた契約書です。基本契約は、労働者派遣法において締結・保管は義務付けられていません。しかし、トラブル防止やリスク回避のために、ほとんどにおいて締結されます。

記載内容の一例

- 労働者派遣法その他関係諸法令の遵守

- 労働者派遣契約を別途締結する事

- 業務料金の設定方法、計算方法、支払方法

- 雇用安定措置について

- 安全衛生に関する協力・配慮

- 情報保護、機密保持、契約解除、損害賠償

契約期間や更新については、両者で決定します。最もよく適用されている条件は、「契約期間1年、以降は自動更新」です。

労働者派遣契約(個別契約)

労働者派遣契約とは、個々の派遣社員ごとに締結を結ぶ契約書で、個別契約と呼ばれます。個別契約は、労働者派遣法で締結が義務づけられている契約であり、派遣契約の発生都度、必要な契約となります。

契約内容には、労働者派遣法第26条に定められた内容を盛り込む必要があります。保管義務はありますが、保管期間に定めはありません。

但し、派遣先企業は派遣社員毎に管理台帳を作成し、派遣終了後3年間保管する義務があります。

個別契約の記載内容一例

- 業務内容・業務に伴う責任の程度

- 就業事業所の名称、場所並びに組織の名称

- 派遣期間・就業時間並びに休憩時間

- 派遣先責任者、指揮命令者、苦情処理担当者の部署/役職/氏名

- 派遣料金

その他

基本となる契約は、基本契約と個別契約の2種ですが、業務内容などにより覚書が締結されるケースもあります。

その他の契約例

- 各種手当、インセンティブに関するもの

- 出張に関するもの

- 貸与物に関するもの

派遣会社と派遣社員間の雇用契約

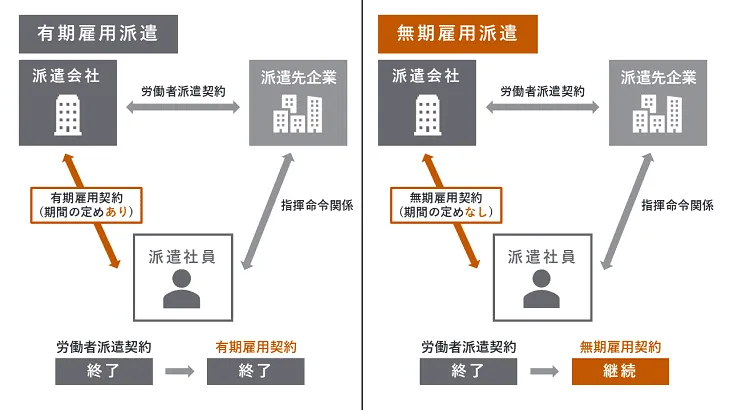

派遣社員と派遣会社は雇用契約を締結します。

契約期間には「有期契約」と「無期契約」の2つがあり、派遣先で就業できる期間が異なります。そのため、派遣先企業としてもその違いを理解しておく必要があります。

無期雇用派遣

無期雇用派遣は、派遣会社と期限のない雇用契約(無期雇用契約)を結ぶ雇用形態のことをいい、常用型派遣と呼ぶこともあります。「派遣会社と期限のない雇用契約」というと正社員をイメージしがちですが、必ずしもそうではありません。

有期雇用派遣との大きな違いとして、派遣法で定められた3年ルールの対象外であることです。そのため、派遣法で定められたいわゆる「人で3年」の対象から外れ、長期的に就業してもらうことが可能です。

習得に時間がかかる業務にも適しており、3年ごとの入れ替わりがないため、リプレイス対応などの工数削減などがメリットとしてあげられます。

また、無期雇用派遣の派遣社員は、一つの派遣先企業で長く働いてきた人材であることが多く、安定した稼働を期待できます。派遣会社の正社員が派遣されるケースもあります。

その一方で、有期雇用派遣に比べて、派遣契約料金が若干高い場合もあります。派遣先企業は、無期雇用派遣を受け入れる「メリット」と「コスト」のバランスについて考慮することが求められます。

有期雇用派遣

有期雇用派遣とは、派遣会社に登録し、派遣先が決定してから、有期労働契約を締結して社員を派遣することです。3年ルールの対象となるため、同一の部署での就業は、3年が限度です。「期間限定的な業務」や「高い習熟度を必要としない業務」などに適しています。

有期雇用派遣のメリットは、一般的に派遣会社と無期雇用契約を結んでいない人の方が多く、そのぶん、人材の間口が広がるため、スキル特性など求める人物像に近い人材を受け入れることができます。

若年層中心の無期雇用派遣サービス『M-Shine』

マンパワーグループでは、20代の派遣社員を中心とした無期雇用派遣サービス『M-Shine』を提供しています。意欲ある若手に長く働いてほしいなどのご要望がありましたらお気軽にお問い合わせください。

▽M-Shineサービス詳細

https://www.manpowergroup.jp/client/serve/mshine/

<M-Shine>

・厳選採用の「仕事への意欲が高い」人材を派遣

・スタッフは、20代の若年層が中心

・マンパワーグループの無期雇用社員なので、派遣期間の制限なし

▽お問い合わせはこちらから

知っておきたい派遣社員の雇用に関する法律

派遣社員の雇用については、法改正の影響を大きく受けています。

まず、2013年4月1日の「改正労働契約法」施行により、有期雇用社員の「無期労働契約への転換」がスタートしました。さらに2015年には「派遣法」の改正により、有期雇用派遣の最大契約期間が3年に一律化しています。

2013年の労働契約法の改正

2013年(平成25年)に施行された改正労働契約法では、「無期労働契約への転換」、「「雇止めの法理」の法定化」、「不合理な労働条件の禁止」の3つのルールが規定されました。

「無期労働契約への転換」は「労働契約法の5年ルール」とも示され、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する規定があります。有期労働契約の派遣社員はこれの対象となります。

有期雇用派遣社員が無期労働契約への転換が行われると、次に述べる「派遣の3年ルール」には該当しなくなり、3年を超えて勤務してもらうことが可能です。

2015年の派遣法の改正

2015年(平成27年)の派遣法改正で規定されたのが「派遣の3年ルール」です。この改正により、これまで期間制限のなかった専門26業務の廃止に伴い期間の制限が一律3年になりました。

この法改正のポイントは、事業所単位・個人単位で期間制限が設けられていることです。「事業所単位での期間制限」は、同一の派遣先企業が派遣社員を受け入れる場合、原則3年が限度となります。3年までの間に派遣社員が交替したり、別の派遣会社との契約に変更したりする場合でも、派遣可能期間は変わりません。3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、労働組合などからの意見を聞く必要があります。

「個人単位での期間制限」については、一人の派遣社員が派遣先企業の「同じ部署」で勤務できる期間は3年が上限となります。その後は「異なる部署」であれば派遣社員として勤務することができます。

なお、派遣会社と無期雇用契約を結んでいる派遣社員、もしくは60歳以上の派遣社員については、「派遣の3年ルール」の対象外となります。

派遣先の義務 社員募集情報の提供

派遣法の改正により、派遣社員の正社員化推進・雇用安定措置への施策も規定されました。派遣先企業は、該当する派遣社員に対して社員募集情報を提供する義務を負います。

対象となるのは、派遣先の同一の事業所で1年以上にわたって継続労働した派遣社員です。部署替えなど個人単位で変更があった場合も、同一事業所内であれば提供義務が生じます。提供する情報の内容は、正社員に関する募集情報であること。方法としては、求人票の貼り出しやメール送付による通知、派遣会社を通じた情報提供などがあります。

正社員化推進・雇用安定措置のために派遣先企業に義務付けられている情報提供のルールを以下にまとめました。

| 対象者 | 同一事業所で、1年以上受け入れている有期雇用・無期雇用の派遣社員 | 同一組織単位で、3年の就業見込みがある有期雇用の派遣社員 |

|---|---|---|

| 派遣先の対応 |

当該事業所で正社員の募集を行うときは、対象となる派遣社員に対して社員募集情報を提供しなければならない | 正社員だけでなく、パートタイム労働者、契約社員など当該事業所で直接雇用している全ての労働者に関する募集情報を提供する。 |

派遣法で派遣先企業に求められる措置とは?

社員募集情報の提供以外にも、派遣先の講ずべき措置があります。派遣先の講ずべき措置についてさらにお知りになりたい場合は、10の指針をわかりやすく解説した資料「派遣先の講ずべき措置とは?10の指針について解説」をご覧ください。

派遣社員受け入れ前に派遣会社に確認しておくべきポイント

前述したように、派遣会社と派遣社員の雇用契約には、有期雇用契約と無期雇用契約の2種類があります。

大きな違いは、就業できる期間に制限があるかどうかです。そして、派遣社員が無期雇用契約に移行するタイミングは以下の2パターンです。

- 自社の同一部署で3年働いた

- 派遣元(派遣会社)と派遣社員の間の雇用契約が5年経った

最初から無期雇用派遣の派遣社員が就業する場合は、派遣先への影響はありません。就業中に有期雇用契約から無期雇用契約に移行する場合は、なにかしらの影響がでてきますので念頭に入れておく必要があります。

派遣会社の無期雇用契約の方針について確認しておく

派遣会社によって方針が異なる部分でもありますし、契約条件が変更になる場合、それを受け入れるかどうかも決めておく必要があります。以下のような事項について、事前に派遣会社に確認・相談し、方針を決めておきましょう。

- 無期雇用契約をする方針があるかどうか

- 無期雇用契約を実施する場合、無条件で派遣社員と契約を結ぶのか、試験等があるのか

- 料金に変更はないか

- その他、契約に関する変更点はでてくるか

派遣社員が無期雇用契約を望むかどうか

期間制限を迎えた派遣社員が無期雇用派遣を選ぶかどうかは本人の自由意志によるものなので、対象者が無期雇用契約を希望しない可能性もあります。その場合、対象者が同一部署で3年働いたケースでは、就業を続けることができません。

後任のアサインが必要になりますが、「後任が見つからない」「引き継ぎが長引いている」などの理由で派遣契約を、3年を超えて延長することはできません。いつもの契約更新よりも余裕をもって、派遣会社に相談し対応を進めましょう。

まとめ:サービス活用には派遣期間の制限を正しく理解することが大切

人材派遣サービスを利用する上での契約には、労働者派遣法や労働契約法が関係しています。法令順守の観点からも、必要項目に抜け漏れがないよう留意する必要があります。

また、派遣会社と派遣社員間の雇用契約には、有期雇用派遣と無期雇用派遣があり、期間制限の規定などが異なります。

派遣会社と派遣社員間だけではなく、派遣先企業での受け入れ可能期間などにも関連してきますので、人材派遣サービスの依頼時には、派遣会社担当者と相談し、自社でのサービス導入が適しているかどうか、確認しながら進めていきましょう。

参考:

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト|厚生労働省 ![]()

「働き方改革関連法」の概要|東京都産業労働局 ![]()

派遣で働く皆様へ|厚生労働省 ![]()

派遣会社との契約に関するよくあるご質問

労働者派遣基本契約の締結は必要ですか

先述のとおり、労働者派遣基本契約は、労働者派遣法において締結・保管は義務付けられていません。法令上記載すべき事項を全て個別契約書内に記載することで、基本契約の締結を省略することは不可能ではありません。

ただし、一般的に基本契約書とは、恒常的な企業間取引の開始にあたって、あらかじめ双方で合意しておくとよい条項が記載されているものです。企業間のトラブル防止・リスク回避の面でも、締結が望ましいと考えられます。

なお、契約内容については後から締結される個別契約書が優先されますので、例外的に基本契約書に記載されている内容と異なる条件を設定したい場合は、個別契約書にその旨を記載することで対応が可能です。

労働者派遣個別契約への記載に必要な項目とは?

個別契約書への記載に必要な項目は労働者派遣法第26条で以下のように定められています。

一 派遣労働者が従事する業務の内容

二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)

三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

六 安全及び衛生に関する事項

七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

こちらの資料もおすすめです

目次

目次