【比較表】新卒・中途採用の違い|メリット・デメリットと特徴を解説

目次

経営をする上で重要な人の採用。採用をするにあたっては、会社の成長サイクル、経営戦略に基づいて採用戦略を定める必要があるため、新卒をいつの時期に行うか、新卒と中途の採用比率はどの程度にするかなどを正しく判断しなければなりません。

この記事では、新卒採用・中途採用それぞれの採用戦略の違いや、戦略を決める際に注意すべき点を、コスト面、離職率、メリット・デメリットの観点から紹介します。

この記事でわかること

- 新卒採用と中途採用の違い

- それぞれのメリットとデメリット

- どっちにするべきかのポイントと採用計画について

新卒採用と中途採用の違い

新卒採用と中途採用の違いはさまざまありますが、ここでは採用スケジュール・採用基準・採用単価・給与・文化浸透度・離職理由など、6つの観点から具体的にどのような違いがあるのかを解説します。

採用スケジュール

| 新卒採用 | 中途採用 |

| 卒業・修了年度に入る直前の3月1日~採用活動開始 | 1~3月に活動が活発になる傾向あり |

| 政府からスケジュールについての要請があり、長期的 | 通年採用が一般的。採用期間は、だいたい1~2か月程度 |

新卒と中途では、求職者の属性が学生と社会人と違うため、活動が活発になる時期も異なります。

新卒採用の採用スケジュール

新卒採用は学生を対象としているため、学生が学業に専念できるようなスケジュールでの採用活動を行うよう、政府から企業に対して要請されています。政府からは、新卒採用活動のスケジュールの基準となる原則ルールとして、広報活動の開始日・選考活動の開始日、正式な内定日が毎年発表されています。

新規学卒者は、おおまかに大学3年生、あるいは大学院生1年生の時点から卒業までという限られた時間の中で就職活動を行います。政府の要請に基づいたスケジュールは次のとおりです。

| スケジュール | |

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降(就職サイト、ナビなどへの情報掲載スタートが可能に) |

| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降(書類選考や適性検査、面接などの選考ルートに乗るため参加必須の活動スタートが可能に) |

| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

新卒採用の特徴は、採用開始から入社までの期間が長く、多くの企業が同時期に活動することです。そのため、採用担当者は採用計画から内定者フォローまでほぼ1年を通して活動することも珍しくありません。

インターンシップについて

新卒採用にインターンシップを活用する企業も増えてきました。インターンシップが実施されるのは、広報活動開始前大学3年生の夏期インターンシップからというケースが多く、それ以降は春休み期間に実施されるインターンシップ、選考を兼ねて行われるものなどさまざまです。

期間は1Day・1週間~1ヶ月程度・それ以上の長期インターンシップに分かれます。長期になればなるほど学生側の日程調整が難しくなるため、就活時期を外した方が学生の参加率を高められるでしょう。

また、コロナ禍を経た今、インターンシップもオンライン形式で実施されるパターンも存在します。オンライン形式であれば遠方の学生も参加できるため、より対象を広げられるという利点もあります。

新卒採用のスケジュールについては、「【2025年卒】新卒採用スケジュール設定の方法」をご覧ください。

中途採用の採用スケジュール

毎年同じ時期に採用活動を行う定期一括採用方式で実施される新卒採用に対し、中途採用は、必要性に応じて採用活動を行う通年採用が一般的です。

3月決算の企業も多いことから、期が変わる4月の前の1~3月に採用活動が特に活発化する傾向にあります。

その他、夏・冬のボーナス以降、業種ごとの繁忙期が終わったシーズンなどに動く求職者も多いため、計画的な中途採用を実施するのであれば、これらの転職市場が活発化する時期にあわせて採用活動をおこなうと、応募者を集めやすいメリットがあります。

採用期間は、1~2か月程度が目安ですが、人材要件や職種など(IT系・20代の経験者等)によって採用期間が長くなることもあります。

採用の基準

| 新卒採用 | 中途採用 |

| ポテンシャル採用 | 経験・スキル重視 |

| 採用に時間をかける傾向あり | 選考にあまり時間をかけられない |

新卒採用は、仕事自体の経験がないことからポテンシャル採用に。中途採用は、これまでの経験・活動内容を、中途は経験・スキルなどを重視した採用基準を設ける傾向にあります。

新卒採用はポテンシャル重視

新卒採用は、これまで社会人として仕事の経験を積んだことがないため、明確な業務スキルについては実際に働いてみないことにはわかりません。そこでポテンシャル重視の採用基準で判断する傾向あります。

そのため、適性検査などを活用する、面接回数を増やして人材の深掘りを行うなど、中途採用よりも時間を掛けて選考する企業も多くあります。

ポテンシャル採用の面接方法例

面接ではよく、学生時代に力を入れたことなどのエピソードを語ってもらいます。その際、なぜその行動をしようと思ったのかなどを質問し、価値観・行動基準を知る、あるいはその原体験まで掘り下げていくことで、候補者が意思決定をする際の傾向を把握することが可能です。

より掘り下げるために、課題を出して次の選考までに答えてもらう(例「トラブルが起き、先方がお怒りの場合はどのように社内と連携して収めるか」など)、グループディスカッション方式の選考などでポテンシャルを判断するという方法をとる企業もあります。

「ポテンシャル採用成功のポイントは?概要や導入の流れを解説」も参考にしてください。

中途採用は即戦力重視

中途採用の場合は求められるスキルや配属後の職務が明確であるため、採用するか否かの判断が新卒よりも時間をかけずできるケースが多々あります。

また、新卒採用と同様に複数社への応募も珍しくないですが、新卒採用のように共通のスケジュールで各社選考を進めているわけではないため、選考に時間をかけられないという特徴も見られます。

即戦力として活躍できる人材かをチェックする方法として、下記のようなものが挙げられます。

- 職務経歴書の内容に相違ないか、成功事例などを面接で詳しく聞く

- 即戦力人材なら具体性を持って答えられる設問を募集部署ごとに用意する

- 面接と適性検査の併用や、コンピテンシー面接で見極める

- リファレンスチェックを行う(同意を取らない場合は違法となるため注意)

社会人経験者であれば、自分を即戦力としてアピールすることにもある程度長けているため、アピールを聞くだけでなく、経験スキルや人物を評価できる質問や筆記試験など工夫が必要です。

リファレンスチェックに同意が得られない場合は、適性検査に置き換えて客観的なデータを選考に活かすと良いでしょう。

採用単価の違い

| 新卒採用 | 中途採用 |

| 総コストが高い傾向にある | 採用手法による |

| ナビの利用がマストになりやすく、採用広報などの内部コストも相応かかる | 人材紹介であれば年収の30~35%程度の手数料 |

新卒と中途の採用活動では、採用単価も異なります。それぞれ、どういった違いがあるのかを紹介します。

新卒採用1人あたりの採用単価

新卒採用の場合、複数〜大人数を一時期に同じプロモーション費用で採用できるため、中途採用と比較すると1人あたりの採用単価は少し安価にできる傾向があります。しかし、採用広報などの内部コストが大きくなりやすく、採用活動の総費用でいえば新卒採用の方が大きくなります。

▼一例

| 外部コスト | 内部コスト |

|

|

中途採用1人あたりの採用単価

中途採用の採用単価は、採用手法などで大きく変わってきます。

例えば、1名募集であれば人材紹介サービスを利用すると、入社が決定した場合のみ紹介手数料を支払うだけになります。紹介手数料は、採用した人材の年収の30~35%程度です。

一方で、大人数の採用をしたい場合、人材紹介サービスよりも求人広告の方が単価を抑えられる可能性があります。

ただ、採用単価の安さだけで採用手法を選んでしまうと、採用に時間がかかったり、採用できないといった本末転倒な事態も起きるため、バランスが大事です。

採用手法について知りたい方は、「【2025年最新】採用手法10選と追加で検討したい5つの手法」をご覧ください。

給与

| 新卒採用 | 中途採用 |

| 職種を問わず一律コストが多い | 競合や転職市場に左右される傾向も |

| 学歴や地域に応じて差があるケースはよくある | 既存社員との兼ね合いで調整できない場合、人材要件を下げるなどが必要 |

新卒採用と中途採用では、経験やスキルが異なるため給与面でも違いがあります。

新卒採用は一律同額

新卒採用は経験がない人を採用するため、皆が一律の金額というケースが多いです。

新卒の募集を見ても、職種問わず一律で初任給が提示される傾向にあります。異なるケースとしては、高卒・大学院卒などの学歴、専門職の募集などの職種、地域に応じた変化などがあります。

中途採用は入社時のスキル次第で決定

中途採用は、採用するポジション・スキル要件が決まっています。募集する職種やポジションにより給与は大きく変動し、スキルの高い人材は高給となる傾向があります。

転職市場は状況により大きく変化することがあるため、その時の相場をよく確認する必要があります。なぜなら、賃金相場を知らないまま採用活動をするとそもそも応募自体が得られず、採用にも至らないなどの状況に陥る可能性もあるためです。

既存社員の待遇との兼ね合いで厳しい場合、応募状況を見ながら、求人要件を緩和するなど対策が必要となります。

企業文化の浸透

| 新卒採用 | 中途採用 |

| 企業文化に馴染みやすい傾向 | やり方などが確立していて、人によっては柔軟性に欠けることも。 |

| ただし、リアリティショックはある | 自社以外のノウハウや考えを取り込むチャンスでもある |

企業文化の浸透は、「従業員の意識や働き方」につながり、お客様から見たその企業の「らしさ」を作り上げます。企業ブランディングにおいても重要な企業文化の浸透において、新卒採用と中途採用で違いがあるのか、それぞれ解説します。

新卒採用は浸透しやすい

新卒採用で入社する人材は、一社目ということで会社に愛着が湧きやすいこともあり、自社の理念やミッション、バリューなどの企業文化が浸透しやすい傾向にあります。初めての仕事が「普通」の基準になりやすく、企業文化にもスムーズに馴染める可能性が高いためです。

また、中途とは異なり新卒では入社後研修の時間が長く設けられる傾向にあり、企業文化について時間を割いて説明できる点もメリットです。

一方で、社会人経験が無いゆえに、ビジネスでのやり取りやマナーなどにショックを受けることもあるのは、注意点です。(リアリティショック)

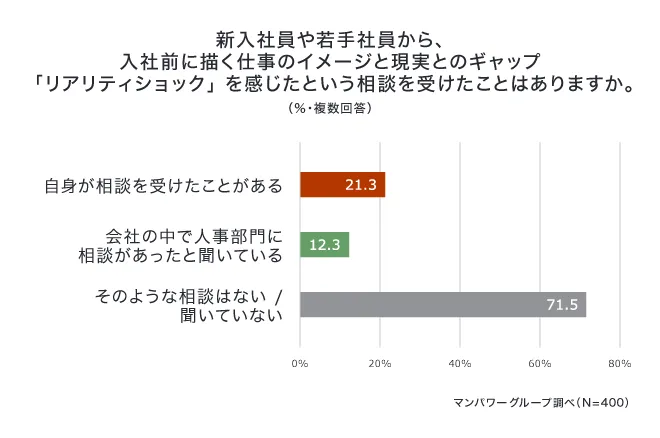

マンパワーグループの調査

リアリティショックについて相談を受けたことがある人事担当者は約3割

中途採用は新卒よりも浸透しにくい

中途採用の人材は、少なくとも一社以上の就業経験があるため、仕事に対する考え方、やり方などがある程度確立している傾向にあります。そのため、企業文化は新卒に比べて浸透しにくいと考えておきましょう。

その反面、自社以外のノウハウや考え方を新たに取り込めるチャンスでもあります。新しい風を取り込む意味合いでも、中途採用の人だからこそ気づく違和感を意見として挙げてもらい、意見を基により良い組織・業務フローを再構築する方向にも持っていけることは忘れないでおきましょう。

離職率の違い

離職の理由についても、新卒と中途で異なります。離職率についても違いが出ているため、どのように違うのかを把握しておきましょう。

新卒採用は中途採用に比べると離職率が低い

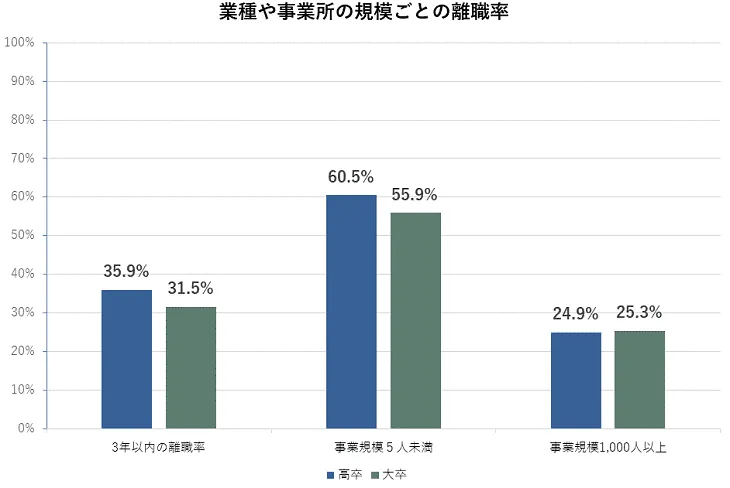

新卒採用は中途採用に比べて離職率が低い傾向にあります。新卒採用の離職率は、平成31年3月卒業の方を対象にした調査で、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者で35.9%、新規大卒就職者で31.5%という結果が出ています。

しかし、業種や事業所の規模によって離職率に大幅な差がある点は、よく理解しておきましょう。事業所の規模別離職率は5人未満が高卒者60.5%、大卒者55.9%、1,000人以上で高卒者24.9%、大卒者で25.3%と事業所規模が大きければ大きいほど離職率が低い傾向にあります。

新卒者は仕事面での常識が初めての会社で作られる傾向にあること、比較対象がないことによって、離職の決断が中途よりも長引く可能性が高いため、離職率が低くなっていると考えられます。

| 3年以内の離職率 | 事業規模5人未満 | 事業規模1,000人以上 | |

| 高卒 | 35.9% | 60.5% | 24.9% |

| 大卒 | 31.5% | 55.9% | 25.3% |

出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」![]()

中途採用は離職率が高い

中途採用の離職率は、新卒採用の1.5倍とも言われています。

中途採用についても、新卒と同様に企業規模や業種で大きな差が生まれる可能性があるため、定着率の向上にむけた取り組みを実施されることをおすすめします。

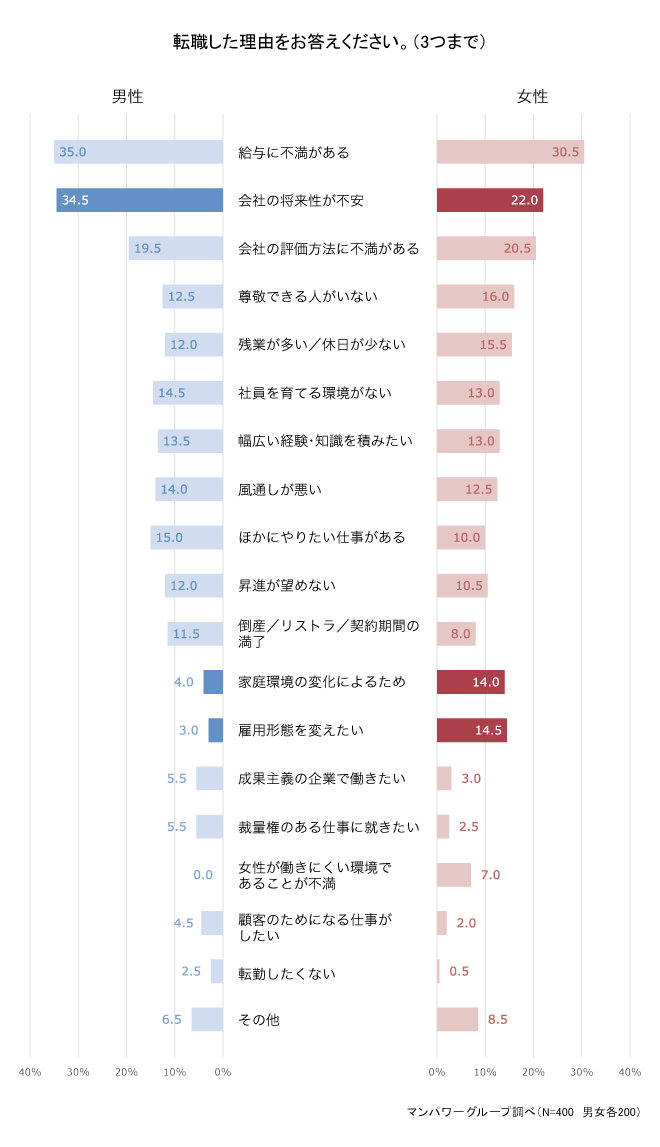

【調査データ】転職理由のトップ3は、「給与」「会社の将来性」「会社の評価方法」

少し古いデータになりますが、マンパワーグループが実施したミドル世代(33~55歳)の転職経験者に転職の理由を調査したところ、以下のような回答となりました。

調査データ:ミドル世代の転職理由トップ3は、「給与」「将来性」「評価方法」 中間層が働きやすい環境づくりとは?

新卒採用のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|

|

新卒採用と中途採用の違いについては理解できたけれど、それぞれの採用が自社にとってどんなメリット・デメリットがあるのか知りたい方もいらっしゃるはずです。そのため、ここでは新卒採用のメリット・デメリットを具体的に解説します。

新卒採用のメリット

新卒=若年層の採用の場合、経験がないことによって得られるメリットも多数あります。ここでは4つのメリットを紹介します。

企業の新陳代謝を促せる

例えば、新卒入社した社員は既存社員は持たない新たな視点やアイディア、固定観念に囚われない発想の豊かさなどを見せることがあります。毎年一定数の新卒採用を続けていけば、変わりつつある価値観への受容など、企業の新陳代謝を促すことも可能です。

若年層、大人数を採用しやすい

働き手人口が減少していく日本において、若年層を大人数採用しやすい政府主導の「新卒採用のルール」があるのは、企業にとって非常に大きなメリットです。

新卒採用ルールがなければ、企業によっては新卒採用活動をしていること自体を知られずに終わる可能性もあります。

新卒は採用シーズンが決まっていること、さまざまなツールが整っていることによって、企業規模によらず採用活動ができるというのは、メリットといえるでしょう。

企業文化を継承できる人材を採用できる

企業は独自の理念やミッションを持っています。それらを深く理解し、日々の業務や行動で体現できる人材が不可欠です。

このような人材が企業の中で育つことで、企業文化の継承が進みます。この企業文化の継承は、企業のブランド力を高め、長期的な発展の基盤を築く重要な要素となります。強固な企業文化は、外部からの信頼を増し、組織の持続的な成功を支える力となるのです。

新規学卒者は自社が初めて働く企業となるため、企業文化を自然に受け入れてもらえる可能性が高く、文化を継承できる人材を育成できるメリットがあります。

将来の幹部候補を育成できる

企業文化が浸透しやすいこととも関連しますが、幹部になるには企業文化や組織、業務への理解が欠かせません。その点、新卒採用者は企業文化が浸透しやすく、新卒から生え抜きで業務を経験し、長い期間をかけて育成できるため幹部候補としても適しています。

会社の将来を担ってもらう存在をじっくりと育成できる点も、新卒採用を行うメリットといえるでしょう。

新卒採用のデメリット

採用活動期間が長い

新卒採用のリードタイムは中途採用と比較すると非常に長いため、採用完了までの期間が長い点をデメリットに感じるでしょう。

また、採用スケジュールが決まっているため一定期間に業務が集中しやすいこと、入社までの期間が長いため、気持ちが変わって入社辞退が起きやすい点などにも注意が必要です。

それに加えて企業規模が小さい企業の場合は特に、新卒の採用活動に関わる人数×期間の分、実務に携わる人数と時間が減る可能性がある点もデメリットになり得ます。

入社後ギャップが発生する可能性が高い

仕事の経験がないため、入社後の姿を具体的にイメージできていないことから、「イメージと違った」「やりたい仕事ではなかった」などの声が出てくる可能性があります。

採用前に企業側ができることとしては、1日のスケジュールやプロジェクトの進め方を紹介する、座談会を行う、インターンを受け入れて実際の仕事をしてもらうなどが挙げられます。

仕事を疑似体験するようなコンテンツを用意するなどして、入社後ギャップを未然に防ぎましょう。

新入社員を対象としたリアリティショックについて調査を行っています。よろしければ「【調査】人事担当者に聞いた、新入社員・若手社員の「リアリティショック」の現状と対処法」をご覧ください。

教育コストがかかる

新卒採用の場合、社会人としての作法から教える必要があります。まったく仕事経験がない状態から一人前にするまでの長い期間がすべて投資となる点は大きなデメリットとなります。

さらに一人前になって投資した分を返してもらうまでにも長い時間がかかることや、教育期間中に教える人員と時間の確保などが必要になる点もデメリットといえます。

また、前述したように新卒採用で入社した人材の3年以内の離職率は長年30%を超えています。教育投資が回収できないリスクが高いことも覚えておきましょう。

中途採用のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|

|

中途採用のメリット・デメリットについても、解説します。

中途採用のメリット

即戦力として人材を獲得できる

中途採用のメリットは何と言っても、即戦力を採用できる点です。

採用する基準にもよりますが、基本的には求めている業務について経験・スキルがあるため、異業種であっても業界の特性を理解できれば即戦力として活躍してもらえる可能性が高いです。

教育コストがそれほどかからない

教育や研修にかける時間も新卒ほどは必要でなく、教育・時間的コストもかからないという魅力があります。

もちろん同じ業務の経験者であっても企業ごとにルールが異なるため、研修や企業理念、情報保護方針などの研修は必要です。

しかし、新卒採用に比べると研修時間も費用もそれほど必要ではありません。現場での教育で事足りる場合もあります。

社内に不足しているノウハウを獲得できる

これまでに手掛けてこなかった分野での新規プロジェクト立ち上げで有識者が不在、急な退職あるいは定年退職などによる特定のスキルや知識の損失を埋めたいなどの理由から、スキル・経験保有者をピンポイントで採用できることも中途採用のメリットです。

組織はその不足部分を迅速に補完し、短期間で全体のパフォーマンスや能力を大きく向上させることができます。

中途採用のデメリット

ミスマッチを起こした場合の影響範囲が大きい

自社に合わない中途採用人材を採用した場合、即戦力であるがゆえに会社に与える影響が大きくなる傾向にあります。

一例

- メンバーとの相性が悪く、チームの雰囲気が悪化した

- 期待していた実力がなく、業務に支障がでる

- 業務の進め方が社風と合わず、新規プロジェクトが進まない

特に管理職のミスマッチは影響範囲が大きく、業績だけでなく部下のモチベーション低下や退職も起きることがあるので、要注意です。

平均年齢が高くなりやすい

中途採用で期待するものは即戦力であり、経験やスキルが人材要件となります。そのため、十分な経験がある人材を採用しようとする場合、自ずと年齢は高くなり、中途採用が増えるにつれて、平均年齢は上がります。

人手不足を背景に若年層の獲得は難しいことも知っておきましょう。研修を手厚くし、経験が多少足りない、未経験者まで要件を広げるなど施策の組み合わせが必要です。

適切な手法を選ばないと無駄なコストがかかる

中途採用の場合、下記のように手法が多種多様です。

- 人材紹介

- ヘッドハンティング

- 転職サイトへの掲載

- オウンドメディアリクルーティング

- SNSリクルーティング

- ダイレクトリクルーティング

- ハローワーク

適切な採用コストは業界、今回採用する職種・職位などによって異なるため、自社に合った採用手法を選べない場合は無駄なコストがかかるリスクがあります。

求人市場と自社の採用実績を踏まえ、タイミングに合った手法を選べるよう注意が必要です。

新卒採用か中途採用、どっちがベスト?

多くの企業が創業期に直面する重要な決断の一つは、どのような採用戦略を取るかです。一般的に、多くの企業は中途採用を中心に採用活動を行っています。

理由としては、創業時点での人員不足や、新卒者を育成するための十分な時間や工数が確保できないためです。また、事業の創業フェーズでは、即戦力として働ける人材が必要であり、新卒採用には手が出しにくい状況でもあります。

しかしながら、新卒採用には無視できないメリットが存在します。

新卒者は、企業のカルチャーや価値観を長期的に受け継ぎ、その土台として育成することができます。また、若年層の持つ新鮮な視点や柔軟性は、組織の革新や変革の原動力となる可能性があります。

そのため、企業の発展や成長を考慮に入れた経営戦略や人事戦略の中で、新卒採用の導入を検討することも一考に値します。

ただ、新卒採用にはデメリットも存在します。特に教育やトレーニングにかかる時間とコスト、そして新卒者が即戦力として期待に応えられるかという不確実性などです。そのため、新卒採用を検討する際には、しっかりとした環境整備が必要となります。

検討のポイント

検討ポイントとして、以下の3つが挙げられます。

組織のニーズ

即時の業績アップを求めるのか、それとも長期的な人材の育成を基盤として組織を発展させるのか、その方針を明確にする必要があります。

予算

新卒者の育成には、一定の投資が不可欠です。そのため、教育やトレーニングに資金を投じることができるか、はたまた即戦力としての中途採用者に高額な給与を支払うことができるかを考慮する必要があります。

企業文化

中途採用は企業文化に馴染みにくいと前述しました。しかし、見方を変えれば外で培った多様な文化を持った人材とも言えます。

企業が持つ独自の文化や価値観を重視し継承していくのか、それともさまざまな価値観を導入していくのか、その両方をうまく融合させていくのか、などを検討してみてください。

新卒採用を始めたい企業が活用したい支援

新卒採用を始めたい、しばらくやっていなかったが復活させたい場合、採用支援サービスの利用を検討ください。

というのも、新卒採用のトレンドやルールは年々変わることが多く、また若年層の人口減を背景に大手企業でも苦戦している状況です。学生にはどんなメッセージが響くのか、自社の状況を踏まえた場合、どんな採用戦略が必要なのかを客観的に判断する必要があります。

おすすめは、新卒採用のコンサルティング・採用業務の代行サービスです。新卒採用のトレンドを熟知したベンダーが、自社の状況を理解した上で、採用戦略とフロー設計、採用の事務局体制の立ち上げなどを行います。

採用代行について詳しく知りたい方は、「採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットと業務例を解説」をご覧ください。

「新卒採用の人手が足りない」の解消・サポートに

新卒採用は小さな作業が膨大に発生し、結果的に採用担当者の工数を圧迫しやすい傾向にあります。また、母集団形成が難しく、継続的な改善や新しい手法を取り入れるなどの活動も必要です。

マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、新卒採用をサポートします。下記のようなお悩みの方は、新卒採用コンサルティングや採用代行をご検討ください。

「ナビからの応募が減ってきている気がする」

「なにを伝えれば響くのかわからない」

「事務作業が多すぎて、学生とのコミュニケーションに時間を割けない」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

人材採用計画を策定する前にすべき3つのこと

人材採用計画を策定する前に、絶対しておくべき3つのことを解説します。

事業計画の策定

事業計画は会社の方向性を示す経営戦略に基づき、「自社の強みをどう活かすのか」を考える計画のことです。具体的には市場、顧客、商品・サービスの提供方法に至るまで、細かく決める計画を指します。

事業計画のベースとなる経営戦略で自社の組織や管理体制、経営資源をどのように活用するかの方向性が定まっているため、それを踏まえて、「自社はAという商品で、◯◯分野のB領域の顧客を取りに行き、シェア10%を目指す」などの計画を立てます。

参考にできるのは、市場調査結果と過去のデータです。自社がこれまでにとってきたデータを振り返り、市場調査をして、事業計画を作りましょう。

人材戦略の策定

人材戦略の策定は事業計画を実現するために必要な人員を、採用・育成・配置転換・人事制度の変更のどの施策でおこなうかを決めることです。

先程立てた事業計画の数字を基に考えると、例えば「Aという商品の市場でB領域の顧客に対し、シェア10%を実現するには、◯◯のスキルを持った人材が営業部に◯人必要」などが明確になり、その人材の獲得を採用・育成・人事制度・配置転換どれで実現するのかを決めるというイメージです。

事業計画通りに遂行するためにも、現時点での各従業員のスキルやバランスなどについて各組織長に確認してから、人材戦略を策定しましょう。

採用戦略の策定

採用戦略については、人材採用計画と比較して解説します。

採用戦略の策定は、人材戦略の中で「採用」で獲得すると決まった人材を、どういったコンセプト、基準・方針で採用していくかの決定を指します。

コンセプトを決めるには、例えば自社の採用競合はどこか、その採用競合に勝つには自社の差別化ポイントをどこにすべきか、媒体ではその差別化ポイントをどのように見せるかなどのブランディングを策定する必要があります。

対して人材採用計画の策定は事業計画に基づいて、いつの時期に何人、どんなスキルの人を何の手法を用いて採用するか、施策はどうするかなどの具体的な動き方の決定を指します。

つまり、事業計画・人材戦略・採用戦略の3つが策定できていないと、採用の細かな計画ができないため、人材採用計画を策定する前にこの3つが必要となってきます。

事前にこの3つがない状態で人材採用計画だけを走らせると、下記のような懸念や疑念でパフォーマンスが上がらなくなる可能性が高いです。

「今の事業計画を実現するためには、本当にこの人材採用計画がいいのだろうか」

「採用より配置転換の方がいいのでは」

「企業成長はした方がいいが、今の時期にこんなに採用が必要なのか」

人事部だけでなく、さまざまな部署でこういった意見が出てくると収集がつかなくなってしまうため、事業計画→人材戦略→採用戦略→人材採用計画の順番で進めていく必要があります。

まとめ

新卒採用・中途採用の違いを、メリット・デメリット、コスト、採用の基準などさまざまな観点で紹介しました。

新卒採用・中途採用には、いずれもメリット・デメリットがあります。自社が選んだ採用のメリット面を大きくするためにも自社と現場の状況、現在の採用環境、採用競合の状況などをよく観察し、今後の事業計画達成にふさわしい採用戦略の立案を進めましょう。

▼新卒採用の基礎ガイド

新卒採用の流れと検討すべきことを一冊にまとめました。以下のような方におすすめです。

「新卒採用を検討している」

「新卒採用の担当者になった」

「新卒採用の流れを把握したい」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用に取り組む際の基本ステップ

・ 計画立案から採用成功までの流れ

・ 母集団形成・選考・内定者フォローのポイント

こちらの資料もおすすめです

目次

目次