採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットと業務例を解説

目次

採用代行とは?そのメリットとデメリット

採用代行は、限られた採用担当者で採用活動を効率化し、規模を拡大する際に利用されるサービスです。

「担当者が不足していて手が回らない」

「採用活動が難航しているが、新しい施策に着手できない」

「現場からのプレッシャーが日に日に増している」

こうした悩みは、採用代行サービスを利用することで解決できる可能性があります。本資料では、採用代行サービスのメリットやデメリット、具体的な支援例について詳しく解説しています。

売り手市場が続くなか、採用担当者は「日々の業務の遂行」に加えて「採用活動の精度向上」への取り組みを余儀なくされています。しかし、それにより業務負担が増加し、疲弊による採用活動の品質低下を招くという悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。

そこで注目されているのが、採用業務の一部をアウトソーシングする採用代行(RPO)です。ここでは、採用代行が果たす役割に焦点を当て、メリットや注意点など、導入に際して押さえておきたい知識を詳しく解説します。

採用代行(RPO)とは?

RPOとは、Recruitment Process Outsourcingの略語で、「採用アウトソーシング」や「採用代行サービス」と呼ばれています。業務委託の一種であり、採用業務の一部(または全体的に)を代行するサービスです。

業務を委託された事業者は、依頼側の企業と「どの部分をどこまで代行するか」を契約事項として協議決定し、合意を得て採用プロセスを実行します。

また、代行する採用業務の対象は、正社員のみに限るものではなく、パート・アルバイトなどの採用においても採用代行は広く普及しています。

採用代行(RPO)の種別

採用代行の種別は、大きく2種類に分けられます。

| 採用プロセス代行型 | 採用プロセスにおける事務代行を行う |

| リクルーター派遣型 | リクルーターをクライアント先に配置し候補者を探し出す |

日本の採用代行では、採用プロセス代行型が主流ではありますが、外資系企業を中心にリクルーター派遣型の利用も増えつつあります。

代行業務の実施体制については、採用プロセス代行は主に委託先(社外)での運用が多く、リクルーター配置型はクライアント社内での運用が中心です。どちらかのみの運用だけでなく、リクルーター派遣と採用プロセス代行の両方を導入するケースもあります。

なぜ企業は採用代行(RPO)を導入するのか

企業が採用代行を導入する主な理由は、採用担当者の業務負荷の軽減と機会損失を防ぎたいというニーズにあります。これは、主に以下の5つの要因に起因しています。

- 母集団形成が難しく、さまざまな方法を試さないといけない

- 採用が長期化し、いつまでも手放れしない

- 内定辞退施策にも注力しなければならない

- 「選ばれる立場」としてのブランディングが必要

- そもそも採用担当者が不足。採用できない

1.母集団形成が難しく、さまざまな方法を試さないといけない

求人広告を出しても募集がなく、人材紹介会社からの紹介も少ないからと、媒体やエージェントを拡充すると、事務作業やコミュニケーションに費やす時間がどんどん増えていきます。

また、求職者の志向に合わせた採用手法も多様化しており、ダイレクトリクルーティングをはじめとしたプッシュ型採用の導入など、母集団形成に必要な施策にかかる時間が特に増える傾向にあります。

2.採用が長期化し、いつまでも手放れしない

現在の市場では人材獲得が難しく、新卒採用においても採用辞退者が想定を上回り、採用活動を延長する、秋採用などシーズン外の採用を実施する企業もあります。

新卒採用・中途採用問わず採用活動が長期化する傾向にあり、担当者の業務負担が増大しています。

3.内定辞退施策にも注力しなければならない

今の採用が難しいのは、応募がないこともありますが、辞退者も多いという点です。面接辞退や内定者フォローなど辞退者を防ぐ施策や採用活動の分析も必須と言えます。

一例

- 候補者とのコミュニケーションを強化する

- 採用CXなどを取り入れる

- 魅力付けに注力し、競合負けを起こさない

- 選考プロセスを柔軟にする

- 内定後のコミュニケーションも大事にする

- 面接のリマインドやリードタイムを短縮する

上記のような対応が採用担当者には求められており、これも業務負担が増える一因になっています。

4.「選ばれる立場」としてのブランディングが必要

企業は求職者を選ぶ立場から、求職者に選ばれる立場にあります。自社をどう認識してもらうかを、採用ブランディングとはとして意識的に考える必要がある時代です。

求職者が企業を選ぶ基準は多様化しており、企業理念や社風などに加えて、どのような社会貢献をしているのか、自分と同じような属性の社員は活躍しているのかなど、積極的な情報発信が求められています。

採用担当者には、通常の採用業務に加え、SNSや自社サイトでの情報発信などの対応も必要とされています。

5.そもそも採用担当者が不足。採用できない

人材不足は採用担当者の採用にも影響しており、採用経験がある人材の確保が難しい状況です。採用に必要なスキル・ノウハウは、幅広い業界・業種で役立つため、人材獲得にあたってライバル企業が多く、競争が激しいことも特徴です。

また、多くの企業では新卒採用や中途採用、パート・アルバイト採用などを兼任していることが多く、手が回らない状況に陥っています。また、採用難だからこそ、採用手法を増やさないといけないにもかかわらず、人員不足で対応できないのです。

採用代行と人材派遣、人材紹介との違い

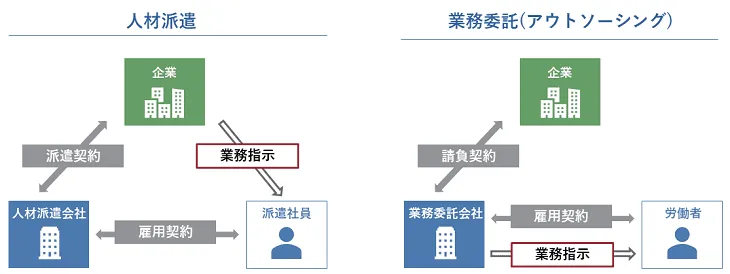

採用代行は「業務委託(アウトソーシング)」のひとつです。そのため、採用代行と他の人材サービスには違いがあります。

採用代行と人材派遣の違い

人材派遣は、派遣会社から派遣された人材が業務に従事しますが、派遣された人材に対して契約内容に即した業務指示を直接行うことができます。

採用代行と人材派遣の大きな違いは、「業務指示を行えるかどうか」です。

採用代行の場合、作業場所の設置や人材の管理、具体的な業務指示は、すべて委託先企業が行います。もちろん、プロジェクトマネージャーなどと委託の運用について話し合い、フローの見直しなどは可能ですが、メンバーへ業務を指示することはできません。

| 採用代行 | 人材派遣 | |

| メンバーへの指示 | できない | できる |

| 料金 | 委託料を契約で決定 | 働いた分だけの時間単価 |

| 就業場所 | ベンダーのオフィスまたは、自社内 | 原則、自社内 |

| 契約期間 | 相談で決定 | 原則3年 |

| 教育 | 不要 | 実写で実施 |

業務を行う人手が足りないが業務の進め方については逐一指示を行いたい場合は人材派遣、業務の進め方も含め業務を一括して任せたい場合は採用代行を選ぶとよいでしょう。

関連記事:【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説

採用代行と人材紹介の違い

人材紹介は、候補者となる人材の紹介を受けるサービスです。

人材紹介会社は、面接の日程や入社条件の交渉など各種調整の対応は行いますが、自社が紹介する候補者に関するものに限ります。それ以外の候補者(直接応募者や他社から紹介された候補者)の対応および、ナビ対応や求人媒体対応などの業務代行は行いません。

人材紹介と採用代行の違いについては、「採用代行と人材紹介の違いを6つの項目別に徹底解説」で詳しく解説しています。人材紹介については、「人材紹介|手数料の相場は?仕組みや理論年収、返還金について解説」をご覧ください。

| 採用代行 | 人材紹介 | |

| 雇用主 | ベンダー | 自社 |

| 業務指示 | 不要 | 自社で指示する |

| 契約期間 | 相談で決定 | 雇用契約による |

採用代行(RPO)の具体的な業務

採用代行での委託が可能な業務は、採用フローにおけるほとんどの業務が該当します。また、工程の一部のみを切り出して委託することもできます。

具体的な業務の一例とともに紹介します。

採用計画の立案、アドバイス

採用事務以外にも採用計画の立案や、すでにある採用計画へのアドバイスなども依頼できます。

採用目標や予算、採用フローなどについてヒアリングを行い、採用計画を策定します。採用計画がすでにある場合、「問題はないか」「追加施策が必要か」など、専門的な見地から意見をもらうこともできます。

具体的な業務の一例

- 課題分析

- 採用チャネルの費用対効果分析

- 採用スケジュールの策定

- 採用管理システムの導入支援

- 面接官トレーニング

関連記事:採用計画とは? 準備と計画の立て方、成功のポイントを解説

母集団形成に関わる業務

母集団形成は、多くの事務的工数が発生するため、採用代行(RPO)サービスの活用シーンが多いフェーズです。

具体的な業務の一例

- 母集団形成に関わる募集計画・募集要件の策定

- 求人媒体の選定や管理、掲載記事の作成

- 広告ツール管理

- 求人票の管理

- 新しい人材紹介会社の開拓

- 人材紹介会社への案件依頼、質問対応

- DMの作成と発送

- 説明会の企画・運営

- 説明会への参加確認連絡

選考に関する業務

採用代行は、応募者の管理だけではなく、選考に関する業務を依頼することもできます。

具体的な業務の一例

- 応募書類の管理

- 書類審査などの候補者のスクリーニング

- 筆記試験や適性検査の実施、またその結果の管理

- 面接スケジュール調整

- 人材紹介会社への連絡とスケジュール調整

- 面接の前日参加確認

- 面接代行

- 候補者への合否連絡

内定に関する業務

最終的な合否判定を請け負うことはできませんが、内定者のフォローアップに関する業務も委託可能です。

具体的な業務の一例

- 内定者への入社に関する連絡業務や書類の取得

- 個別のフォローアップ面談

- 内定者研修の企画と実施

- 内定者用のサイト運営、管理

関連記事:中途採用向け|6つの内定者フォロー策と内定辞退の理由

定着支援

採用は内定を出して終了ではありません。入社した人材が期待どおりのパフォーマンスを発揮し、会社になじめるよう、サポートすることも重要です。

具体的な業務の一例

- 定期的なアンケート実施と現場担当者へのフィードバック

- 電話や対面でのフォローアップ

- 早期離職を防ぐための施策提案

採用代行の具体的な業務としては、「採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説」で詳しく説明しています。

採用代行についての情報が一冊に

採用代行の導入を検討したい企業向けに資料をご用意しています。

ぜひご覧ください。

採用代行(RPO)のメリット

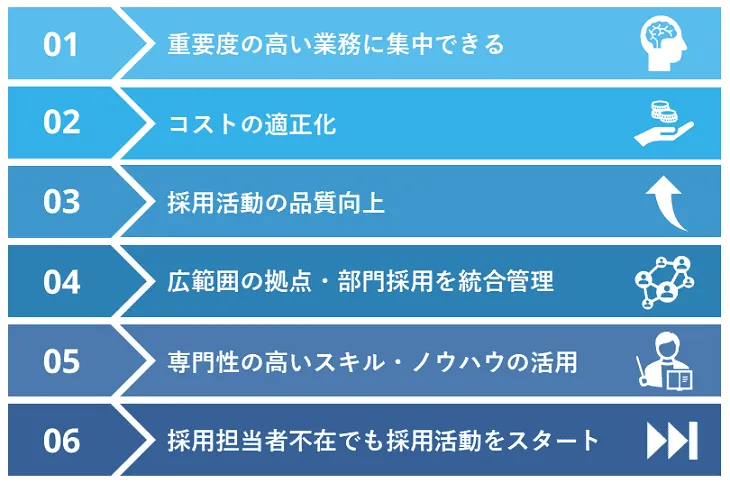

採用代行導入には、以下のメリットがあります。順に詳しく説明します。

より重要度の高い業務に集中でき、残業抑制にも

採用業務はナビ対応や合否連絡、応募書類の管理など細かい業務が多く発生します。個人情報の取り扱いも含まれ、慎重な対応が求められるなかで限られた期限内でのスピーディな対応が必要とされます。

採用担当者の業務が過多になると、採用戦略の策定や面接、内定者フォロー、現状分析などの採用の成功に大きく関係する業務(コア業務)に時間を割くことができません。

周辺業務をアウトソースすることで社内担当者がコア業務に専念できるようになり、結果として採用活動のパフォーマンス向上および採用担当者の残業抑制が期待できます。

分析やフローに見直しによるコストの適正化

採用代行では、採用チャネルごとに応募数や内定率などを分析するため、各チャネルの費用対効果の把握が可能です。

効果的な採用チャネルの取捨選択や、人材紹介会社へ支払う手数料の見直しなど、採用コストの適正化が期待できます。各ベンダーとの調整も依頼でき、作業工数もかかりません。

スピーディーで丁寧な対応が実現できる

採用担当者が業務に対して人員不足の場合、候補者への連絡が遅れたり、リードタイムが長くなることがあります。採用代行では、スピーディーかつ細やかな対応、正確なデータ管理、採用活動の可視化など、採用業務に特化した専門事業者ならでのサービスを活用できます。

採用代行の品質の高さに着目し、採用フローの見直しや属人的業務からの脱却を目指す企業も増加しています。

本社で各支店や拠点の採用を一括管理できる

全国に拠点があり、拠点ごとに採用を実施している場合、採用フローや活動方法のばらつきや独自ルールが存在し、採用活動の全体の把握が難しくなりがちです。また、各拠点の人員が通常業務と兼任で採用活動を行うと、現場の負担増にも繋がります。

全国一括型の採用代行を導入することで、全社・グループ内で同質の採用活動を行うことができ、現場の負担軽減と効率化が期待されます。

採用に関するノウハウ・アドバイスを提供してもらえる

採用代行事業者は、採用に関する豊富な経験を持っており、蓄積されたスキルやノウハウを活かし、自社の状況にあわせた効果的で効率的な採用フローを提案します。

採用フローの提案以外にも、トラブル防止策の策定や母集団形成のための媒体選定、人材エージェントの開拓なども依頼可能です。

採用担当者不在でも採用活動をスタートできる

立ち上げ当初で、まだ採用担当者がいない企業などでも、採用代行を利用すれば一連の採用業務を依頼でき、早期に採用活動をスタートさせることができます。

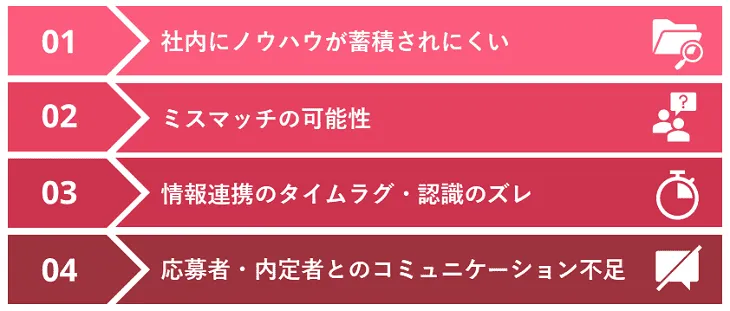

採用代行(RPO)のデメリット

採用代行ベンダーとの連携によって回避できるものではありますが、採用代行の利用時には以下のデメリットが生じる可能性があります。

社内にノウハウが蓄積されにくい

業務委託の場合、採用活動に関連するノウハウが蓄積されにくくなります。採用担当者のスキルアップ機会が減るとも考えられ、育成が進まない可能性があります。

また、採用代行への委託から自社対応に切り替える場合は、品質維持のため計画性を持った引き継ぎが必要になります。任せきりにするのではなく、業務がブラックボックス化しないよう、日頃からの定期的な情報連携が不可欠です。

コミュニケーション不足によるミスマッチの発生

求める人物像やスキル・要件などの共有が不十分だと、人材のミスマッチが発生する可能性があります。

また、社風や理念、考え方、価値観など企業カルチャーがうまく伝わらず、入社後のギャップが生じる可能性もあります。

関係者間で人材要件の認識が異なると、ミスマッチや歩留まり率の低下につながります。

情報連携のタイムラグ・認識のズレ

外部の人材が対応するため、情報連携のタイムラグや、情報共有の漏れなどを原因とした認識のズレが起きることもあります。

情報連携のフロー確立と、業務範囲やスクリーニングの基準など採用活動のポイントに関する認識合わせは関係者内で十分に行っておく必要があります。

応募者・内定者とのコミュニケーション不足

業務範囲によっては、応募者や内定者とのやり取りを採用代代行ベンダーが行うことになります。関係性の構築だけではなく、応募者の生の声を聞く機会が減るため、求職市況の状況に気づきにくくなる可能性もでてきます。

業務範囲の選定を吟味すること、採用代行ベンダーと定期的に連携し、応募者の動向を確認しておくことなどの対策を取るようにしましょう。

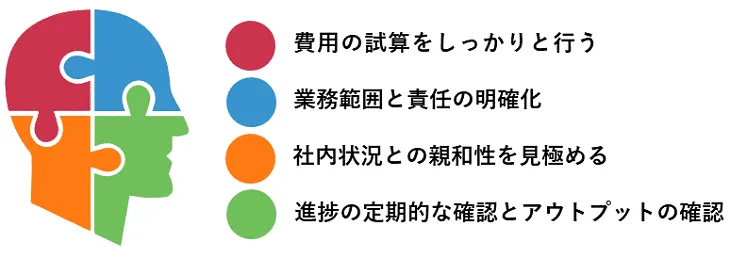

採用代行(RPO)を依頼する際の注意点

先ほど紹介したデメリットが生じる可能性を排除するためにも、採用代行を導入する際には、以下の点に注意しておく必要があります。

費用の試算をしっかりと行う

採用代行は、一連の採用活動の代行を依頼することもできれば、プロセスの一部だけを依頼するなど、個社の状況に応じたカスタマイズが可能です。

そのため、費用は業務内容によって変動します。業務範囲以外にも採用ボリュームや期間などによっても変わるため、「どの程度の費用が必要となるか」は一概にはいえません。同じ業界であっても、他社の事例は参考程度にとどめておくのが無難です。

重要なポイントは以下の3つです。

- 依頼したい業務内容を明確にする

└ 業務範囲やボリューム、期間、求める品質など - 自社対応した場合と比較し検討する

└ 人員の管理費など見えないコストも鑑みる - RPO事業者の見積条件を確認する

└ 従量課金などもあるため

業務範囲と責任の明確化

業務範囲をカスタマイズできることは、アウトソーシングのメリットではありますが、依頼する範囲と責任は明確にしておく必要があります。あいまいな部分を残してしまうと、思わぬトラブルが起きてしまうこともあります。

採用業務は個人情報を取り扱う場面が多くあります。情報や書類の取り扱いや情報連携などについてもフローをきっちりと決めておきましょう。

また、書類のスクリーニングや面接代行など選考を行う場合、選考基準や募集要項の認識が合っていることが重要です。スクリーニングの精度が低いと感じたら、適宜話し合いすり合わせを行います。任せきりにしたせいで期待した成果がでない、といった事態が起きないように注意しましょう。

社内状況との親和性を見極める

企業には社内ルールが存在します。企業文化的なルールもあれば、セキュリティポリシーなどの規則もあるため、それに従ってもらえるかどうかは大切なポイントです。

また社内の体制や各種書類の管理方法、業務のフローがうまくマッチするかを採用代行ベンダーと確認します。業務開始後にトラブルとならないよう契約前に認識を合わせておきましょう。

アウトソーシングを機に採用フローを見直すケースもあるので、自社にあった採用フローを事業者と共に作ることも検討してみてもよいでしょう。

進捗の定期的な確認とアウトプットの確認

委託といえども、採用状況の進捗は関係者が知っておくべき情報です。定期レポートのチェックやミーティングなどにより、活動内容を確認していくことが望ましいです。

また、アプトプットが期待したものかどうかも特に初期段階ではチェックが必要です。業務を手放し、工数削減などを実現しつつも、要所を抑えて、状況によっては軌道修正をかけることで、理想的な採用活動体系を築くことができます。

採用代行とは?

採用代行についてまとめた資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

下記のような方におすすめです。

「採用代行について、まとまった資料がほしい」

「導入可否についての検討資料が必要」

「他のメンバーにも共有しておきたい」

採用代行導入に向いている企業

採用代行は、採用活動の効率化・品質向上に効果的なサービスですが、導入の効果が一層期待できる企業には、以下の特徴があります。

募集ポジションが幅広い・採用ボリュームが大きい

募集ポジションの幅が広い場合は、母集団形成や選考方法もポジションごとに効果的な方法を選ぶ必要があります。採用プロセスが多様化すると業務が増え、管理方法も煩雑になりやすい傾向があります。

採用における事務業務などは委託し、職種毎の媒体選定や求人要件の分析などコア業務へ集中することで採用が成功に近づきます。

また、採用人数が多い場合も採用代行の活用が効果的です。採用人数が多いほど応募者も比例して増加するため、事務工数は膨大になります。

特に一時的に大人数を採用する場合、採用担当者を急に増やせないこともあるでしょう。外部のサービスを利用し、自社対応する業務を絞ることで期日内での採用を目指すこともできます。

人手・ノウハウ不足

「採用枠を拡大したいが人事が人手不足」、または「採用ノウハウがあまりないため、どのような採用手法が適切かわからない」など、採用担当者の不足やノウハウがないといった課題には、採用代行は最適なソリューションのひとつです。

専門家であるからこそ早期に採用活動を実施し、機会損失を防ぐことができます。

立ち上げたばかりの企業で採用業務の経験者がいない、という理由で採用代行サービスを利用する企業も多くあります。将来的に自社対応を検討している場合も、採用代行ベンダーに相談し、ゴールまでのフローを最初に描いておくと認識を合わせることができ、良い形でのアウトソースができます。

採用を急いでいる

社内的な理由で採用を急ぐ場合にも採用代行は利用されています。よく利用されるのは、採用担当者として外部のリクルーターを社内に配置するタイプのアウトソーシングです。

主にダイレクトリクルーティングなどを活用して母集団形成を対応してもらいます。それ以外にも人材紹介会社の窓口や候補者との面接調整なども依頼可能であるため、即戦力としてすぐに業務に取り掛かることができます。

自社内に席を置いて対応するため、コミュニケーションも取りやすく、情報共有も容易であることも特徴のひとつです。

関連記事

採用工程別にどの業務が採用代行でアウトソーシング可能か、採用課題に応じてどのような採用代行サービスを利用すれば良いかについては、 「採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説」で詳しく解説しています。

多くの人材紹介会社に依頼している

多くの人材紹介会社に依頼をかける場合、人材要件や面接の設定など細かな連携を各ベンダーと行う必要があり、その分コミュニケーション工数が増大します。

採用担当者が忙しかったり、人員が十分でないなどの理由で、人材紹介会社とのコミュニケーションが乏しくなると、次のような問題がおきます。

- 人材紹介会社の担当者と求める人物像にズレが生じ、マッチング精度が低下する

- 採用意欲が担当者に伝わらず、紹介量が減る

- 担当者との情報共有不足により、応募者に対しても不透明な部分が残り辞退につながりやすい

人材紹介会社との窓口業務を採用代行事業者に外注することで、人材紹介会社とのコミュニケーションコストが削減できます。また、事業者によっては、人材紹介会社のパフォーマンス評価や人材紹介会社の新規開拓などのサービスも提供しています。

採用代行の3つの事例

マンパワーグループでは、人材系ビジネスのノウハウを活かし、採用代行を支援しています。ここで3つの事例をご紹介します。

初めての新卒採用で目標達成

初めての新卒採用に取り組む企業を支援したケースです。採用事務代行だけではなく、採用コンサルティングも同時に利用していただき、新卒採用の採用戦略・計画の策定から採用フローの構築、運用までを支援しました。

課題

- 新卒採用のノウハウがない

- 担当者を増やすことはできない

初めての新卒採用であり、採用担当者にはノウハウがありませんでした。新卒採用を継続的に行うかも決定していなかったため、担当者の増員は見込めず、加えて学生の就活シーズンが差し迫っていたことから、一気に採用活動を行える体制づくりが必要でした。

提供したサービスの一例

- 競合調査、採用戦略の策定

- 母集団形成の支援

- 応募者対応、会社説明会の企画・運営

- 書類選考

依頼を受けた後、迅速に採用事務局を立ち上げ、クライアントの状況と採用予定人数に応じて母集団形成や選考フローを確立しました。結果として、2か月で採用目標を達成しました。成功のポイントは、限られた時間と担当者の工数を考慮し、採用計画や求人媒体の選定を「決めるだけ」の状態に整えて、スピードと工数重視で進めたことにあります。専任オペレーターを付けることで、学生への丁寧な対応によるイメージUPとイレギュラーに対する臨機応変な処置も評価されました。

数年ぶりの採用再開で経験者の採用を支援

クライアントは、経営事情により10年近く採用が凍結していましたが、採用再開が決定。しかし、採用凍結の間の人事異動や退職により、採用経験者がいない状況であり、マンパワーグループに支援の依頼がありました。

課題

- 経験者採用を実施したいが今の市況がわからない

- 選考フローや母集団形成をどうしていいかわからない

- 総務との兼任で採用にかけられる時間がごくわずか

採用には企業独自のルールや背景が関わってくるものです。こちらのクライアントも入社月が決まっていることや、面接官をした社員がほとんどいない、といった状況でした。母集団形成の戦略から採用フローまでを一気に構築し、支援。面接官用の資料を提供するなど、課題に合わせて必要なことを支援していきました。

提供したサービスの一例

- 採用戦略の策定、アセスメントツール提案

- 母集団形成の支援、採用フロー構築

- 応募者対応、会社説明会の企画・運営

- 書類選考、面接官代行

採用担当者が忙しく、採用に関われる時間が限られていたため、採用事務周りを中心にマンパワーグループが代行し、スムーズに採用を進めることができました。数年ぶりの募集であったにもかかわらず、採用目標を無事に達成。また、ジョブローテーションがあるクライアントの状況を鑑み、属人的にならないよう採用フローを確立し、安定運用することができています。

応募者が多数で事務工数が膨大な新卒採用の支援

先の2つとは異なり、採用事務の一部だけを支援した事例です。クライアントは学生から人気のある企業であり、毎年多くの応募者が集まります。採用フローが複雑なのと、インターンシップの導入により、応募者対応と管理工数が煩雑になっていました。

課題

- 学生からの人気が高く、応募者が殺到。

- 母集団も大きく、選考過程も長いため、事務処理が追い付かない

クライアントは十分な採用担当者を配置していたため、新卒採用で起きがちな一時的に負荷がかかる初期の応募者対応と複雑な応募者管理のみを支援。

提供したサービスの一例

- 採用システムの設置

- 応募受付やリマインド対応

- 面接調整やリスト作成

数千人規模の募集ですが、トラブルもなく、正確なサポートをしていると評価いただいています。採用フローが複雑な場合、イレギュラーも出てきますが、応募者とクライアントの要望を第一に対応しています。

マンパワーグループの採用代行・コンサルティング サービス

ニーズに合わせたサービスで、リピート率90%以上の実績。貴社の課題や状況に合わせて最適な採用支援プランをご提案します。面接代行や求人広告対応など、一部業務のみの代行も可能です。

<この資料でわかること>

・ サービスの特徴

・ 採用支援実績

・ サービスの種類

採用代行(RPO)ベンダーを選ぶときのポイント

実績をみる

採用代行ベンダーの実績を確認します。どのような規模感、ボリューム、顧客にどのようなベネフィットを与えることができたか、など実績を確認しましょう。

新卒採用のように一般的な採用とはフローが若干異なり、特定の期間に業務工数が増大するような採用の対応経験があるかも重要です。ベンダーによっては、新卒採用を対応していない場合もあります。

業務遂行の体制と品質

採用プロセス型の採用代行は、社外、つまりベンダーの管理する施設で遂行されるケースがほとんどです。また、業務委託であるため、運用に携わる人員の確保やメンバーの採用に対するスキル・経験、研修なども採用代行事業者が行います。

自社の専任担当者がつくかどうかは、採用代行ベンダーによって異なります。価格が安い場合、オペレーターが日ごとに変わり、連携があまりできないなどの支障をきたすケースもあります。

また、リクルーター配置型の採用代行の場合、リクルーターの経験やスキルがダイレクトに結果に繋がります。どのようなリクルーターが在籍しているのか、またどのようにリクルーターを採用しているのかを知っておくとよいでしょう。

セキュリティの管理

採用は多くの個人情報を取り扱う業務です。社外に個人情報を託すわけですから、情報セキュリティの管理体制や方針等はチェックします。併せて、業務を遂行するオフィスのセキュリティ対策も大切です。プライバシーマークを取得しているか、情報保護に関するメンバー研修などを実施しているかなどを確認するとよいでしょう。

まとめ:採用活動の成果向上を

採用代行は、時間の足りない採用担当者をサポートしながら、自社のニーズに即した人材の獲得に向けた、細部にわたる活動が可能になり、採用現場の負担軽減、採用活動の精度向上に役立ちます。一方で、活用の方向性を誤ると、自社のみで行う採用活動に比べて大きなコスト負担が発生します。確実な成果を得るためには、自社に適した採用代行ベンダーの選定と、依頼内容の十分な検討が重要です。

採用活動がうまくいっていない、担当者の業務が増えすぎて残業が増えているなどの課題がある場合、まずは自社の状況にマッチするかどうか採用代行ベンダーと情報交換をしてみてはいかがでしょうか。

本コラムで取り上げている企業課題に関するご相談や、弊社サービスに関するご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次