採用フローとは?設定の基本と新卒採用と中途採用別に解説

目次

欲しい人材がなかなか採れない企業と、優秀な人材を意図したとおりに採用できている企業には、どのような違いがあるのでしょうか。採用を成功させるには「採用フローの設計」が大切なポイントです。

今回は、人材採用を成功させるために欠かせない、採用フローの概要と設計方法について解説します。

採用フローとは?

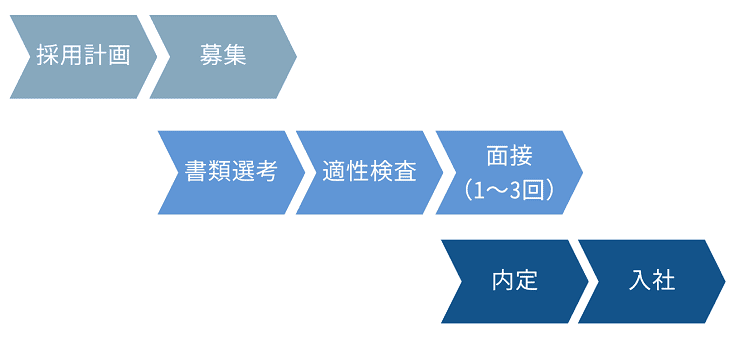

採用フローとは、下記のような「企業が人材を募集してから採用するまで」の一連の流れのことを言います。

採用フローは3つのフェーズに分けられる

採用フローは、「募集」「選考」「フォローアップ」の3つのフェーズに分けることができます。

募集フェーズ

母集団形成を行うフェーズであり、重要なポイントでもあります。どのような方法で母集団形成を行うかで、リードタイムや次の選考開始のタイミングなどが変わってきます。

今は多種多様な母集団形成方法があります。それぞれの特徴を踏まえておくと何を選択するか、母集団形成にかける時間などを想定しやすくなります。

母集団形成については、「母集団形成とは?15の方法と質を上げるポイントを解説|事例付」で詳しく解説しています。

選考フェーズ

応募者を先行していくフェーズです。ここでは、書類選考や適性検査、面接回数などに加えて、面接官や面接方法などを考慮する必要があります。

コロナ禍をきっかけにオンライン面接も普及しています。面接の実施方法など考慮し、また求職者のニーズに合わせた面接実施の時間帯や合否連絡までのリードタイムを検討します。

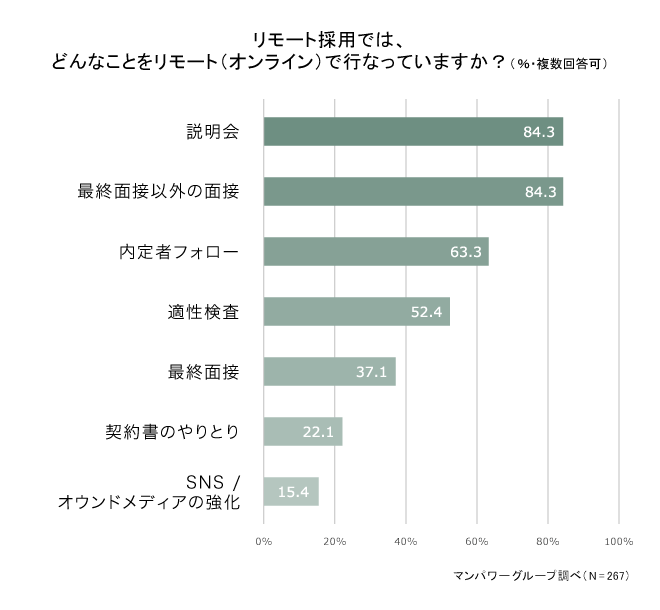

マンパワーグループの調査結果によると、以下のような工程でオンラインを活用が進んでいます。

マンパワーグループ調査データ:約7割の企業の人事担当者がリモート(オンライン)採用を導入。活用領域と工夫点、今後の課題とは?

フォローアップフェーズ

採用担当の大きな悩みのひとつが内定辞退です。人手不足の市況が続いており、優秀な人材を中心に内定辞退が起こりやすくなっています。

内定者のフォローアップ施策はマストともいえる状況であり、ここも採用フローに組み込む必要があります。採用担当者の負担もある程度必要になってくるため、担当者の工数を見極めて設定します。

採用フローを設計する3つのメリット

採用フローを設計する主な目的は以下の3点です。

1.リードタイムの把握と関係者間の認識違いを防げる

フローを作成することで、現時点から採用までのリードタイムが見えてきます。これをもとにスケジュールを立て、関係者にも共有して認識を合わせ、採用がスムーズに進むよう調整します。

2.採用活動の進捗が確認できる

フローをもとに、「必要な母集団を形成できているか」、「選考の歩留まり(面接の通過率)は想定通りか」など、採用活動の途中段階において「順調に進んでいるかどうか」を明らかにできます。早期の段階で採用が予定通りに進んでいないことが判明した場合は、採用期間中であっても早急に立て直しを図ることが可能になります。

このように、採用フローにより可視化された情報を活用することで、企業は採用活動の精度を高めることができます。

3.「他社負け」リスクを回避する

同業他社であっても、採用フローやスケジュールは全く違うことがあります。同じ職種の募集であっても、面接回数やリードタイムが異なると、応募から1週間で内定がでることもあれば、1か月くらいかかることもあります。他社と比べて時間を要するフローになっていないか、候補者を待たせすぎて辞退率を上げてしまわないかなど、俯瞰してみることが大切です。

採用フローの中で人手が足りないと感じたら

採用業務は、業務量が膨大になりがちです。個人情報を意識した細かな作業が多いという特徴もありながら、一方で面接官や企業アピールなど対外的な業務も担っています。

採用業務の品質低下は、採用を阻むことになりかねないため、人手が足りないと感じたら専門家のアドバイスや外部サービスの利用を検討してください。

採用フローの基本設計

一般的な採用フローの設計について解説します。

1.前準備

まずは採用担当者を決め、採用計画を立てます。また、採用の目的を関係者間で改めて確認しておくことも大事です。

決定すべきこと

- 採用人数

- 入社日

- 人材要件

- 採用予算

- スケジュール

2.募集

採用計画を立てた後は、母集団(採用候補者の集団)の形成方法や、それぞれの方法でどれくらいの効果を見込むかについて考えます。

母集団をどのように形成するか

母集団の形成方法について考えます。求人サイトの掲載や人材紹介サービスの活用など、母集団を形成する方法はさまざまです。それぞれの特徴を理解して活用することが重要です。

母集団形成については、、「母集団形成とは?15の方法と質を上げるポイントを解説|事例付」をご覧ください。

各採用チャネルでの応募者数と期間を想定

選択した採用チャネルで見込める応募者数や母集団形成ができるまでの期間などを確認します。

選考通過人数や歩留まりだけでなく、チャネルごとの求職者の特性やスキル、志向などをチェックして、採用手法やチャネルを評価することも重要です。

歩留まりとは、選考通過の案内に対して、「承諾をしてくれた求職者の割合」を指します。当然ですが、歩留まりが低いと採用目標の達成が非常に困難になります。歩留まりが目標値を下回っている場合は、その原因を多角的に分析します。

チェックする項目の一例

- 各採用チャネルからの応募者数

- 母集団形成までのリードタイム

- ターゲットと採用チャネルがあっているか

- 求人広告内容

- 書類選考等の評価基準

募集の情報解禁日はいつにするか

長期的に募集をかけていると、「いつも募集をかけているから、人材が定着しない企業なのでは?」、「就労環境が良くないのでは?」といった誤解を招いてしまう可能性があります。採用したいタイミングから逆算して、情報解禁日を設定しましょう。

3.選考

どのような選考フローを設定するかを決定します。これは、採用担当者だけではなく、現場担当者など関係者との調整も必要になります。

面接設定までのリードタイムや合否連絡までの時間も想定するようにしましょう。また、適性検査をいつ実施するのか、どのように行うのかなども確認します。

決定しておくべき事項

- 書類審査で提出してもらうも

- 各選考過程の担当者

- 面接回数

- 面接方法

- アセスメントや適性検査

- リードタイム

- 合否連絡

4.採用(内定)

内定の決定や合否の通知ももちろん重要ですが、せっかく内定を出した人材が辞退してしまわないように内定者フォローについても考慮することが重要です。

- 内定を決定するのは誰かを把握(複数であることも)

- 内定までリードタイム(候補者の検討時間も考慮します)

- 内定者フォローをどうするか、誰が実施するのかを決定

- 条件面談を行うかどうかの有無

5.雇用(入社)

入社が決定したらスムーズに受け入れることができるよう、やるべきことをリストアップしておくとよいです。

- 社員研修の実施

- OJT担当者

- 入社手続きに必要な書類の取得

- 業務に必要な備品やアカウントの申請

採用フローの新卒採用と中途採用の違いとは

新卒採用と中途採用の採用フローは、多少異なる点があり、それぞれの特徴をおさえておきたいところです。

新卒採用における採用フローの特徴

採用の対象が学生ということもあり、以下の点を考慮しておきます。

- 業務経験を踏まえての就活ではないため、企業に関する情報提供のステップが大切

- 同時期に多くの企業が採用を開始するため、学生の行動を踏まえた採用フローを設定する必要がある

- 過去の結果から内定辞退率が多く発生すると予想される場合、秋採用や他社とずらしたスケジュールを検討することも必要

- 内定から入社までの期間がながく、フォローフェーズをしっかり作っておく必要がある

- 一度に多くの応募者が募集・選考に入るため、それらを加味したフローを設計する

中途採用における採用フローの特徴

中途採用の場合は、募集がポジション単位となり多種多様になるということを踏まえて以下の点を考慮ください。

- すべて同じ採用フローではなく、職種や職位等を考慮し、採用フローを設定する

- 大量募集の場合は、母集団の人数を加味する

- 突然の欠員や経営戦略による採用など、現場の状況を考えて検討する

新卒採用における採用フローのモデルケース

新卒採用の場合、経験ではなくポテンシャルやヒューマンスキルが重視される採用になるため、独特な選考過程を設けている企業もあります。

新卒採用の特徴を鑑みたモデルケースを2つご紹介します。

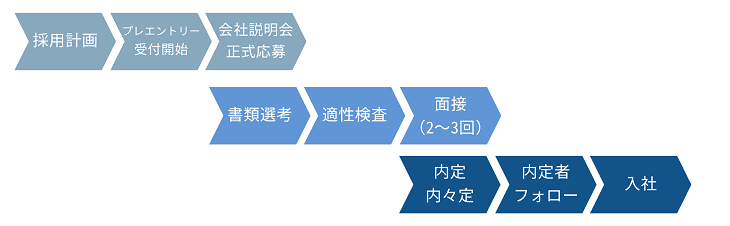

基本の採用フロー

多くの企業で行われているフローとなります。「プレエントリー」というのは、学生が興味を持っているという意思表示をするフェーズのことです。その学生たちに対して、会社説明会等を行います。

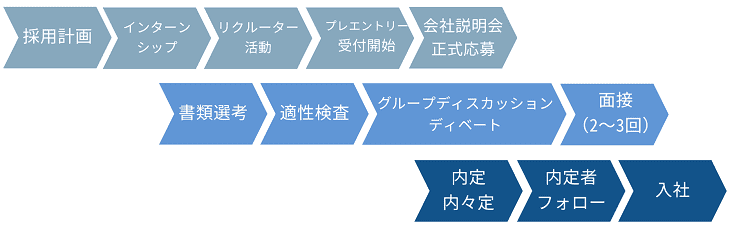

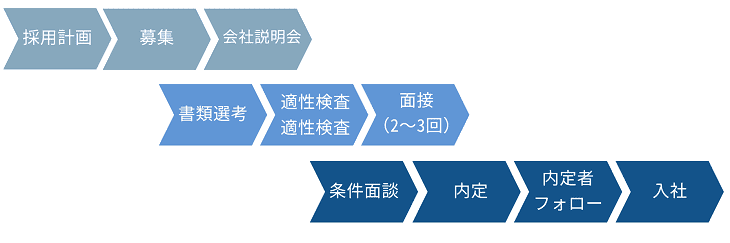

応用・アレンジを加えた採用フロー

ターゲットとする学生や選考基準などを踏まえて、企業独自の選考過程を追加したバージョンは以下の通りです。

中途採用における採用フローのモデルケース

中途採用についても基本フローと応用・アレンジのモデルケースをご紹介します。

基本の採用フロー

中途採用の場合、求人媒体や人材紹介サービスを利用することが多く、企業説明会などが開かれるケースは多くはありません。また、新卒と比べて内定から入社までの期間は短めです。

応用・アレンジしたモデルケース

中途採用であっても大量募集を行う、入社までに時間が空いてしまう場合は、それぞれ対策が必要となります。

効果的な採用活動を実現するための3つのコツ

最後に、採用フローを使って「効果的な採用活動」を実現するための3つのコツを紹介します。採用フローは、「ただ設定するだけ」ではあまり意味をなしません。「振り返り」を含めて活用することで効果を発揮します。以下に紹介するコツまでを踏まえて、しっかりとした対策をとることが大切です。

募集職種やポジションによって採用フローを使い分ける

募集職種やポジションによって採用フローを使い分けます。営業、経理、エンジニアなど、募集職種によって必要とするスキルや適性は大きく異なります。また、マネージャー採用なのか、それとも若手採用なのか、といったポジションの違いによっても重視すべきポイントは変化します。

ポイントが違えば、面接の対応者や実施する試験なども変わってきます。面接回数が異なることなどもあるでしょう。それぞれのポジションに合わせた選考過程を検討することが重要です。

「絵に描いた餅」になっていないかチェック

採用フローを作成した後、求職者目線で俯瞰しチェックを行います。理想通りの採用フローと思っていても、企業本位になっていたり、スケジュール的に無理が生じていることもあります。

入社や活動時期が決まっている場合、採用スケジュールとの兼ね合いは大切で、「いつまでに採用したいか」から逆算して設計した採用フローが実現可能なのかをチェックします。

特に欠員補充などの急な採用は、準備までの時間があまりないこともあります。現場の意見も確認しながら採用フローを設計することを意識しましょう。

採用業務の外注化は活況

昨今の採用難を受けて、採用業務は長期化し、また新たな採用手法の導入をしなければいけない状況です。求職者の動向も変わっていることもあり、アドバイザーとして専門家の力を借りる、事務的なノンコア業務を外部に委託するといった動きが活発です。

各工程の目標数値を設定、結果はデータベース化する

採用フローを構築する際は、あらかじめ各工程の歩留まりの目標数値を出しておきましょう。実際の採用活動の結果をきちんと記録し、歩留まり(数値)がわかるような状態にしておきます。

リードタイム(例えば、書類審査から合否がでるまで何日かかったかなど)の平均がわかるようにしておくと、採用フローで設計したスケジュールや目標値と比較でき、採用期間中であっても採用活動がうまくいっているかどうかの判断材料になります。また、採用チャネル別(広告媒体や人材紹介会社、ハローワーク、自社HPなど)の数値もだしておくとよいでしょう。

採用の目標を達成するには、採用の途中段階で改善を加えてブラッシュアップしていくのが理想的です。採用活動が終了した後も、この数値を用いて振り返りを行うことで、次の戦略に活かすことができます。

採用活動の立て直しには採用のプロの目線の活用を

まとめ:採用フローを意識して作成する

採用フローを作成すると、採用活動の進捗が可視化され、採用の状況や課題を認識できます。もしも採用活動が順調に進んでいなかった場合は、採用フローの振り返りを行うことで、改善のための対策を講じることができます。全体を俯瞰して見られるのは人事担当者ですので、採用フローをしっかり構築し、ハンドリングしながら、可視化・振り返り・改善といったサイクルを適宜回し、採用を成功させていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次