採用担当者の仕事とは?必要なスキルと資質、直面する課題を解説

目次

優秀な人材をいかに採用するかは、企業活動の根幹にかかわる重要なテーマです。

昨今の採用難の環境から、さらにその重要度は増しています。そんな採用活動を進める採用担当者には、どのような資質や能力が求められているのでしょうか。

この記事では、今の時代の採用担当者に求められている資質やスキル、採用手法やトレンドについて解説します。

採用担当者の果たすべき責任

採用活動とは、自社に必要な人材を社外に求め、入社してもらうまでの一連の業務をいいます。

この実務を主に担うのが採用担当者です。一言で採用活動と言っても、選考を含めた応募者とのさまざまなかかわりや、活動を進めるための各種社内調整など、業務内容は多岐に渡ります。

採用担当者の責任とリスク

採用担当者は、会社全体の事業推進にかかわる重要な役割です。というのも採用が上手くいかない場合、次のような損害・リスクが起きるためです。

生産性の低下

空席が続くことで、既存のチームメンバーが追加の仕事を負担することになり、業務品質が低下しやすく、全体の生産性が低下する可能性があります。

業務の遅延

業務に対して人員不足だと、プロジェクトや日々の業務が遅れやすくなります

モチベーション低下:採用の遅れによって生じる追加の仕事の負担は、既存の従業員のストレスや疲労を引き起こし、士気の低下につながる可能性があります。

離職の増加

過剰なワークロードは従業員の満足度を低下させ、結果的に離職率の増加につながることがあります。

収益の損失

人員不足は、直接的に収益の損失につながる可能性があります。例えば、営業担当者が少ない場合、拡販につなげることができません。

新規事業の頓挫

新規プロジェクトのために外部から人材を登用しなければいけない場合、採用の遅れはそのまま事業の遅れにつながります。ビジネス機会の損失や事業計画の変更により、目標達成ができないことも。

採用コストの増加

適切な採用手法を選択しない場合、無駄な採用コストがかかってしまいやすく、採用が長引くことがあります。

ミスマッチによるパフォーマンス低下

採用ミスマッチが起きてしまうと、教育コストや既存社員の工数増加、チーム目標の達成が困難になったりします。人間関係にも影響することも。

企業イメージの損傷

採用担当者の言動や採用プロセスのあり方は、企業イメージにも影響することがあります。不適切な発言や求職者に配慮が無い採用プロセスは、企業イメージの低下を招きやすくなります。

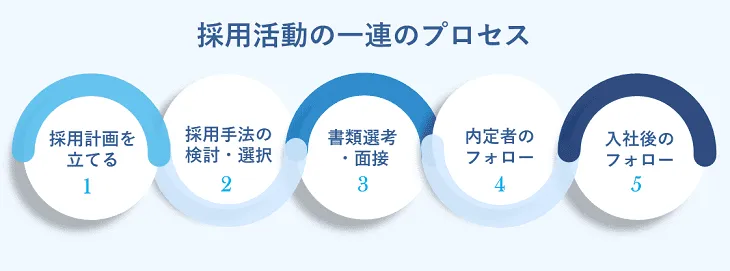

採用担当者の仕事内容

採用担当者の仕事は、一般的には採用計画から入社後のフォローまで、一連の採用活動における実務です。ここでは採用担当者の仕事内容を順番に紹介します。

採用計画を立てる

自社の経営戦略や事業計画などに基づいた「採用計画」を立案します。網羅する内容には、採用人数や配属部署、実施スケジュール、活動予算などがあります。

採用計画立案のプロセス例

| ニーズの確認 | 人材募集をかけたい部署のニーズ(いつまでに採用したいのかなど)や目的を確認 |

| 人材要件のすり合わせ | 採用する各ポジションの詳細な職務や必須スキルや経験などを言語化し、関係者間で認識を合わせます |

| 採用予算の策定 | 採用プロセスに必要な予算を計画し、承認を得ます。ここには求人広告費、人材紹介会社への手数料、ツール利用費などを含めます |

| 採用戦略の策定 | ターゲットとする候補者層を特定し、適切な採用チャネルを選定します |

| 採用フローの設計 | 募集から入社までの採用フローを決定します。面接の回数や面接官を担当する社員、評価基準などを効率的で公平な選考となるように心がけます |

採用手法の検討・選択

採用計画に基づいて、具体的な採用手法の検討を行います。求人情報を掲載する媒体や利用するサービスなどを選定し、各媒体やサービス提供先との調整を行います。また、掲載する求人情報の記事作成や、各所に提出する求人票の作成を行います。

書類選考・面接

事前に選考基準を定め、書類選考を実施します。書類選考後には応募者と面接官双方のスケジュールを調整し、面接を行います。一次、二次、役員など面接官の構成を変えながら、一般的には1~3回程度実施します。

応募者には面接の都度、合否の連絡を行います。一般的には不採用の場合と最終的な内定通知は書面で、それ以外はメールや電話などで連絡することもあります。

事務的な手間を省くため、不採用通知をしないという会社がありますが、やはり礼を欠いた行為であり、すべての応募者に誠実に接する姿勢は、企業として必要なことでしょう。

中途採用の場合は、内定者と給与をはじめとした入社条件のすりあわせを行います。

内定者のフォロー

採用内定後は、入社に向けた事務手続きをはじめ、社内での受け入れ準備を進めます。

新卒社員の場合、入社するまでに期間が空く場合がありますが、応募者の不安をなくして入社意欲を持続させるために、採用担当者は定期的に連絡を取るなどのフォローが必要です。

社員と懇親の機会を作ったり、社内イベントなどがあれば招待したりしても良いでしょう。この内定から入社までの期間は、常に内定者との接点を持ち続けることが大切です。

入社後のフォロー

入社後のサポートは、新入社員が会社に溶け込み、リラックスして最大限のパフォーマンスを発揮するために非常に重要です。

研修の実施や定期的な面談を通じて、新しい環境への適応を支援します。また、メンター制度を導入することで、新入社員が直属の上司には話しにくい悩みを気軽に相談できる環境を提供することも効果的です。

せっかく採用した人材が意思疎通の問題で早期離職とならないよう、採用後の定着支援も重要な業務です。

採用担当者に求められる5つの資質・スキル

採用担当者に求められる資質・スキルにはどんなものがあるかを見ていきましょう。

コミュニケーション力

採用担当者に求められる資質として、最も重要なのはコミュニケーション力です。

採用活動において、コミュニケーションを取らなければならない相手はさまざまです。

応募者とのやり取りは面接だけでなく、会社説明などのプレゼンテーション、質問への回答、スケジュール調整や事務連絡、さらに内定後の入社に向けた交渉や説得などさまざまな場面があります。

また、経営層や管理職への面接官依頼や日程調整、リクルーターをはじめとした若手社員への支援依頼なども必要ですが、これらをスムーズに進めるには、日頃からの情報共有とコミュニケーションが欠かせません。

採用活動の進め方によっては、社内だけでなく求人広告会社や人材紹介会社など社外とのコミュニケーションも発生することがあります。このような場では自社が求めている人材要件などの情報を正確にわかりやすく伝えなければなりません。

さまざまな人と連携しながら効果的な採用業務を進めるには、高度な「コミュニケーション力」は必須と言えます。

調整力

採用活動では、必要に応じて社内外の関係先から協力を得なければなりません。そのため、多くの関係先を巻き込んで円滑に活動を進める上で調整力は重要なスキルです。

応募者をはじめ、社内のリクルーターや面接官、社外の求人会社や学校関係、その他各方面との事務連絡や調整業務は数多く発生しますが、それらの関係者と細かく連絡を取りながらさまざまな調整を並行して進めていく力が求められます。

多くの関係先と協力しながら、事務処理を含めて業務を進めていく調整力は、採用担当者に求められる重要な能力と言えます。

変化への対応力

採用難の昨今、採用活動が計画通りに進むことのほうが珍しく、想定外の状況に陥ることも少なくありません。

このような環境下で、採用担当者は業務の中で起こるさまざまな状況変化に、柔軟に対応していくことが求められます。これまでの経験や価値観にとらわれず、新しい採用手法を取り入れていくことも必要です。

これからの時代の採用担当者は、採用に関するさまざまなトレンドの把握と情報収集を行い、その情報を活用しながら、状況にあわせた「変化への対応力」をもつことが必要です。過去の経験だけではこれからの採用活動に対応できないことを理解しておきましょう。

人当たりの良さ

求人応募者にとって、会社の中で最も多く接する相手は採用担当者です。基本的に採用担当者は、応募者が最初に出会う社員であり、担当者の印象はそのまま会社全体の印象につながります。

特に採用担当者の人当たりが良いと、応募者に好印象をもってもらいやすく、コミュニケーションが円滑に進み、信頼関係を作っていく上で良い影響を及ぼします。

応募者以外に社外の関係者からも、採用担当者は会社を代表する立場として見られます。そのため、誰にでも親しみを持って接することができる「人当たりの良さ」は、採用担当者に求められる資質と言えます。

分析力

採用の成功は、コミュニケーション力や人当たりの良さだけでは成功しません。採用担当者は、直感や経験だけに頼るのではなく、具体的なデータや数値を用いて採用の課題を特定し、解決策を導き出す分析力が求められます。

採用プロセスにおける各ステップ、例えば求職者の応募数、面接設定率、合格率などのKPIを分析することで、課題を発見し必要な戦略を立てることが可能になります。

また、採用は人事部門だけでなく、他の部署も関与します。どこにボトルネックが存在するのかを明らかにし、問題が無いかを見なければなりません。例えば、面接官の問題や採用フローの不備を見逃すと、長期的な問題に発展する恐れもあります。

分析力が不足していると、採用コストの無駄遣い、適切でない候補者の採用、あるいは優秀な候補者の見逃しといったリスクに直面することになります。

採用担当者が知っておくべき法令

次の法律は日本の労働関連の法律で、それぞれ異なる側面から労働者の権利と福祉を保護するために制定されています。それぞれの法律の概要は以下の通りです。

労働基準法

- 労働者の最低労働条件を定める基本的な法律

- 労働時間、休日、休暇、賃金、安全衛生などに関する基準を規定

- 労働者の健康と安全な労働環境を保障するために設けられている

労働契約法

- 労働契約に関する基本的な原則と規定

- 労働契約の成立、変更、解消に関する条件や手続きについて規定

- 労働者と使用者間の契約関係の安定と公正を図ることが目的

職業安定法

- 労働市場の安定と労働者の職業生活の安定を図るための法律

- 職業紹介事業と職業指導事業の規制、労働移動の促進などを規定

- 労働者の適切な職業選択とスムーズな職業移動を支援することが目的

男女雇用機会均等法

- 男女の雇用機会の均等と、職場における男女間の差別の禁止を目的とした法律

- 採用、配置、昇進、賃金などにおける性別による差別を禁止

- 男女共同参画社会の実現に向けて制定

労働安全衛生法

- 労働者が安全かつ健康的な環境で働けるようにするための法律

- 労働災害を防ぐための具体的な措置を講じることが求められる

- 危険防止策の実施として、安全対策や適切な訓練、教育、情報提供を行う

労働者派遣法

- 労働者派遣事業の適正な運営を確保するための法律

- 派遣労働者の雇用の安定、労働条件の保護、派遣事業者や派遣先の責任などを規定

- 派遣労働者の権利保護と派遣業務の適正化を目的

採用担当者の業務に役立つ資格

採用担当者が業務を進める上で、以下のような資格は役に立つ場面があります。必要に応じて資格を取得すると良いでしょう。

キャリアコンサルタント

職業選択や業務に必要な知識、スキル習得など、個人のキャリアプラン実現を支援する国家資格です。採用活動の中では応募者のキャリアを総合的な視点で見ることに活用できます。

産業カウンセラー

働く人が抱えるメンタル面の問題解決を支援する専門職のための民間資格です。採用活動の中では、面接をはじめとした応募者とのコミュニケーションなどで、資格学習で得られるスキルを活用できます。

採用コンサルタント資格

採用業務の基礎を学ぶ民間資格です。採用業務のフローごとに基礎的な知識を学ぶことができ、その知識を採用活動全般に活かすことができます。

採用が抱えやすい3つの課題

採用活動を進めていく上で、採用担当者が抱えやすい課題は主に3つあります。

応募者が集まらない

採用活動の中で最も多く挙げられる課題は、「応募が集まらないこと」です。人手不足が顕著であり、特に新卒や若年層の獲得に苦慮している企業は少なくありません。

母集団形成で躓いてしまうと、採用プロセス全体に影響が及んできます。採用担当者は、母集団形成をしっかり分析し戦略を立て直すことが求められます。

採用担当者が行うべき対策の一例

- 母集団の質や規模はどうなっているのか

- 競合と比べて人材要件や待遇に大きな乖離はないか

- 適切な求人媒体や人材紹介会社を選択しているか

- 人材要件を緩和できているか

- 求人広告のプランをあげるべきか、別の採用手法を導入すべきか

自社での分析が難しい場合は、採用コンサルティングなど外部の専門家の力を借りるケースもあります。

ミスマッチが多い

ミスマッチは選考段階で起きるケースと入社後にミスマッチと明らかになるケースがあります。

採用段階で起きると、応募はあるのに面接通過率が悪いなど歩留まりに現れます。入社後ミスマッチは、面接では優秀な人材と判断したにも関わらず、期待したパフォーマンスを発揮しない、早期離職が増えるなど業務に影響していきます。

採用担当者が行うべき対策の一例

- 求人広告や募集要項の文言に問題がないかを改めて見直す

- ターゲットに刺さる文章になっているか、誰でも応募できるように見えないかなど、課題に合わせて文章を作成しなおす

- 人材紹介やダイレクトリクルーティングなど、スクリーニングがある採用手法を取り入れる

- 求める人材像を関係者間で見直し、面接での質問に反映させる

- 採用基準を見直す

選考や内定の辞退が多い

採用活動を進めている中で、選考途中の辞退は必ず起こります。多くの採用担当者は辞退率を下げたいと考えるでしょうが、例えば選考早期での辞退は、ミスマッチが早めにわかったという意味では決して悪いことではありません。

採用活動中の辞退で問題となるのは「採用したい人材の辞退」と「内定辞退」の2つです。さまざまな原因が考えられ、事業内容や組織風土などすぐに変えられないことや、他社との比較など自社だけでは解決できないことも含まれます。

採用担当者が行うべき対策の一例

- 内定者フォロー施策を講じる、見直す

- 内定辞退者インタビューを取り入れる

- 採用フローが長期化していないかを確認

- 面接官や関係者の言動に問題がないかを確認

- 魅力付けをしているか、入社意欲を刺激できているかをチェック

採用担当者におすすめの記事

採用担当者におすすめの記事をピックアップしました。ぜひご覧ください。

初めての面接官マニュアル|面接の流れと「見極める」方法【ガイドブック付】

【資料付き】ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いとメリット・デメリット

まとめ

採用担当者の仕事は非常に多岐に渡ります。さまざまな立場の人たちと適切なコミュニケーションを取り、調整を確実に進めていかなければなりません。採用活動は結局人と人とのつながりです。その中で採用担当者の果たす役割は非常に大きなものです。採用担当者は自身の役割を十分に認識し、さらにスキルアップできるように努めましょう。

目次

目次