【求人票の書き方の基礎】必須事項と求職者に訴求できる6つのポイント

目次

求人票に掲載するべき項目

求人票には、掲載必須項目があります。それを正しく情報提供した上でさらに応募者に対し訴求力のある求人票にすること書き方が重要です。

職業安定法で定められている記載項目

人材を募集するにあたり、職業安定法において定められているルールは主に3つです。

- 最低限明示する必要がある労働条件

- 労働条件を明示する上で守るべき事項

- 変更があった場合の記載について

最低限明示する必要がある労働条件

下記が明示する必要がある項目です。表の一番下にある「受動喫煙防止の義務化」は、2020年4月より健康増進法改正において明記が義務化されました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業務内容 | 職種と業務内容を詳細に説明 |

| 労働契約の期間 | 契約社員など雇用期間に定めがある場合は記載。試用期間についても明記する |

| 就業場所 | 就業場所を記載 |

| 時間・休日 | 勤務時間や休憩時間、残業時間(平均)や休日について記載 |

| 賃金 | 月給や時給を記載。試用期間中に賃金条件が変わる場合も明記すること。固定残業代を採用している場合、基本給(時間外手当てを除く)・時間外手当・時間外労働の割増賃金を記載。 |

| 加入保険 | 雇用保険や社会保険など加入保険を記載 |

| 企業名 | 社名 |

| 派遣労働者として雇用する場合 | 派遣社員(雇用形態)と記載 |

| 受動喫煙の取り組み | 受動喫煙対策の有無と対策を記載 |

参照:労働者を募集する企業の皆様へ(PDF)|厚生労働省 ![]()

「受動喫煙防止」のための取組を明示してください(PDF) |ハローワーク ![]()

労働条件を明示する上で守るべき事項

労働条件を提示するにあたっては、職業安定法に基づく指針に沿った対応が必要です。

- 情報の虚偽、誇張する内容であってはいけない

- 労働条件の水準や範囲をできる限り限定すること

- 職場環境についても、できる限り具体的に明示する

- 労働条件を変更する可能性がある場合、その旨を明示すること。また変更は速やかに知らせること

- 試用期間中の労働条件が本採用後と異なる場合、それぞれの労働条件を明示すること

- 本採用前に試用期間の意味合いで有期の労働契約で採用する場合、本採用後の条件ではなく、有期雇用期間中の労働条件を明示すること。

変更があった場合の記載方法について

求人票に記載した内容を変更する場合、速やかにわかりやすく修正を伝える必要があります。また安易な変更は望ましくないとされ、特に新卒採用においての変更は不適切とされています。

以下の4つが起きた場合、変更明示が必要です。

- 明示した労働条件と異なる内容にする場合

- レンジをもたせていた労働条件を特定のものにする場合

- 明示していた労働条件を削除する場合

- 明示していなかった労働条件を新たに追加する場合

若者雇用促進法の施行により、募集段階での情報提供が義務化へ

特に、新卒採用においては、2015年10月1日から施行されている若者雇用促進法で、以下の施策が2016年3月1日より講じられることになりました。

- 事業主による職場情報の提供の義務化

- 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理

とりわけ、ミスマッチの温床となっていた固定残業代の表示については、営業手当などに固定残業代を含めて記載し、実態としていくら支給されるのか明確に分からない表記を改め、固定残業代の金額とその金額に充当する労働時間、その時間をオーバーした場合の追加支給する旨を明記するように強く求められています。

固定残業代の表示以外にも、多くの「職場情報」の提供が義務付けられました。たとえば、過去3年間にわたる新卒採用数と離職者数などです。

| 記載項目 | |

|---|---|

| ①募集・採用に関する状況 | 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |

| 過去3年間の男女別の新卒採用者数 | |

| 過去平均勤続年数 | |

| ①の参考値として、可能であれば平均年齢についての情報も提供してください。 | |

| ②職業能力の開発・向上に関する状況(※1) | 研修の有無および内容(※2) |

| 自己啓発支援の有無及び内容 ※ 教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度がある場合はその情報を含む。 |

|

| メンター制度の有無 | |

| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 ※ セルフ・キャリアドック(定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み)がある場合はその情報を含む。 |

|

| 社内検定等の制度の有無及び内容 ※3 | |

| ③企業における雇用管理に関する状況 | 前年度の月平均所定外労働時間の実績 |

| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | |

| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | |

| 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | |

※1 制度として就業規則等に規定されているものでなくても、継続的に実施していて、そのことが従業員に周知されていれば、「有」として構いません。

※2 研修の内容は、具体的な対象者や内容を示してください。

※3 業界団体等が実施する検定を活用する場合も「有」として構いません。

出典:就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!(事業主等向け)|厚生労働省 ![]()

また前述しましたが、原則労働条件の変更はしないことが前提です。不適切な対応とみなされる可能性があります。もし人事制度等の改定を予定している場合、選考や内定を出す段階で伝えておくようにしましょう。

記載内容との相違が多とされた項目

2016年6月8日に、厚生労働省から「平成27年度 ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」が公表されました。

2021年(令和3年)に求職者が、求人票の内容と実際の労働条件のミスマッチをハローワークに申し出た総件数は、3,870件。その主な原因は、「求人票の内容が実際と異なる」「求人者の説明不足」 と、半数以上が求人票の記載内容の誤りや、不備によるミスマッチでした。

「求職者の誤解」と比較すると、求人票を作成する側の事由であると、受け取られていることが顕著に表れています。

| 要因 | 件数 |

|---|---|

| 求人票の内容が実際と異なる | 1,910件(51%) |

| 求人者の説明不足 | 1,029件(28%) |

| 言い分が異なる等により 要因を特定できないもの |

428件(12%) |

| 求職者の誤解 | 301件(8%) |

| ハローワークの説明不足 | 46件(1%) |

出典:令和3年度 ハローワークにおける求人票の記載内容と 実際の労働条件の相違に係る申出等の件数(PDF)|厚生労働省 ![]()

ミスマッチが発生しやすい項目 TOP3

求職者からの申出で特に多かった内容は、「賃金に関すること」、「就業時間に関すること」「職種・仕事の内容に関すること」でした。

これらの項目は、求職者が働く上で重要視する項目であり、求人票を作成する企業にとっては、ミスマッチを招く表現を避けなければならない項目です。

求職者からの申し出によりハローワークが事実確認を行った結果、求人票の内容と実際とのミスマッチにより、法違反のおそれなどがある場合には、当該求人の職業紹介の一時保留や求人の取消が実施されています。

| 項目 | 件数 |

|---|---|

| 賃金に関すること | 1,043 件(27%) |

| 就業時間に関すること | 728 件(19%) |

| 職種・仕事の内容に関すること | 673 件(17%) |

| 選考方法・応募書類に関すること | 639 件(17%) |

| 雇用形態に関すること | 392 件(10%) |

| 休日に関すること | 380 件(10%) |

| 雇用期間に関すること | 243 件(6%) |

| 就業場所に関すること | 231 件(6%) |

| 社会保険・労働保険に関すること | 216 件(6%) |

出典:令和3年度 ハローワークにおける求人票の記載内容と 実際の労働条件の相違に係る申出等の件数(PDF)|厚生労働省 ![]()

【調査データ】入社後のギャップについて

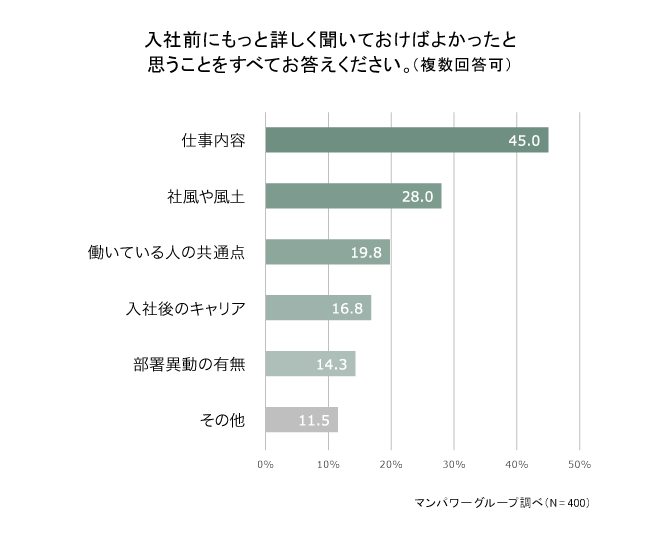

マンパワーグループが正社員として働く20代~50代に対して実施したアンケート調査では、採用面接時や入社前に、もっと詳しく聞いておけばよかったと思うことについて聞いたところ、「仕事内容」(45.0%)がトップで全体の半数近くを占めました。早期離職が懸念される20代については、男女ともに5割前後が「仕事内容」を挙げていました。

20代については求人数も多く、転職に抵抗がないがないため、「聞いていたことと違った」「思っていたことと違った」という思いは気持ちが離れる一歩となります。

また、「事務職と思っていたが、現場に出て営業活動を行う」など、想定していた業務との違いに不満を感じるケースや、「希望する業務につける」「やりがいがある仕事」という説明に対し、実際にはそうでなかったと感じるケースも多くあるようです。

マンパワーグループの採用代行・コンサルティング サービス

マンパワーグループでは、採用代行・コンサルティングサービスを提供しています。ご希望に合わせて、支援範囲を決定できるため、取り組みたい業務に集中することが可能です。ご相談やお見積りもお気軽にお申し付けください。

<この資料でわかること>

・ サービスの特徴

・ 採用支援実績

・ サービスの種類

求人票の書き方 6つのポイント

求人情報が溢れている今、いつでもどこでも求職者は求人企業を様々なツールで調べ、比較することができます。その中でも求人票は、会社が公開している公式な(または、正しい)情報となります。その求人票に、自社の強みや、業績や独自性、また自社の魅力を掲載することは求職へオフィシャル情報として訴求することが可能です。

求職者は求人票をとおして、「自分が務められるか」「どんな成長が待っているか」といった自分を通しての未来をみています。特にターゲット人材へ訴求する求人にするためには「今もっている強みを活かして働く姿が想像できる求人になっている」求人票をつくることが大切です。

記載すべき事項を抑えた上で、求職者を引き付けるための6つの求人票の書き方のポイントをご紹介します。

- 業界・ビジネス用語を使いすぎない

- モデルケースを入れる

- 求職者の興味を引く写真を使う

- 数値で訴求する

- 福利厚生や手当等を入れる

- 取得可能な資格やキャリアパスを伝える

業界・ビジネス用語を使いすぎない

求職者は、たくさんの求人情報を目にします。その中でも自社の求人に興味をもってもらうために意識したいのは、一目でわかるような伝え方、簡潔な内容にすることです。

業界用語やビジネス用語を多用してしまうと、限られた文面で理解してもらうのが難しく、また「自分にはあまり関係ないかも」と読み飛ばされてしまう可能性があります。ただし、経験者だけを募集したい場合は、この限りではありません。

モデルケースを入れる

ロールモデルを設定し、ターゲットとしている層へアピールするのも効果的です。

例えば、未経験でも積極的にチャレンジする若年層を採用したい場合は、以下のように記載します。

Aさん 入社3年目(20代/男性)

コンサルティング営業は未経験でしたが、コミュニケーション力が高く、常に学び続けたいという姿勢がありました。最初は、初めての業界のことに苦労も多くありましたが、現在では、30社以上の顧客を担当し、次期リーダーとして期待されています。

求職者の興味を引く写真を使う

文章だけではなく、社員や社内の雰囲気が伝わるような写真を配置するのも効果的です。

求職者は、「楽しそうな雰囲気だな」「同じくらいの年代の人が働いていそうだ」といったようなイメージを写真から受け取ります。写真はプロに撮ってもらう必要はなく、仕事の様子や雰囲気が伝わればOKです。

フリー素材などを利用する場合は、社内のイメージとかけ離れていないよう注意が必要です。面接や入社後のギャップが大きくなり、辞退や早期離職のリスクを引き起こします。

数値で訴求する

賃金や休日といった項目では、具体的な数値を盛り込むことで訴求でき、またミスマッチを防ぐことができます。

例

- 入社5年目 35歳 チームリーダー 年収500万

- 時給 1,500円 22時以降1,875円

- 年間休日125日 夏季休暇5日

福利厚生や手当等を入れる

福利厚生は、求職者が検討する上で気になる事項のひとつです。福利厚生が充実している場合、強みとなるためアピールしたほうがよいでしょう。福利厚生の情報が足りないと競合に優秀な人材が流れてしまう可能性もあります。

福利厚生の一例

- 交通費

- 住宅手当や家賃補助

- 健康診断

- 休暇情報(夏季休暇やリフレッシュ休暇など)

- 社員食堂

- 保育所や託児施設

- 資格取得補助

- 財形貯蓄や持株会

取得可能な資格やキャリアパスを伝える

業務で得られる経験やスキル、資格なども訴求ポイントになります。仕事を通して成長したいと考える人材は、その企業・業務に就くことでどんな学びがあるかに注目しています。資格取得を奨励または補助がある場合は、併せて記載しておくとよいでしょう。

また、どのようなキャリアパスがあるのか、モデルケースなども効果的です。キャリアパスについては、「キャリアパスとは メリット・デメリットと導入手順、導入事例を解説」で詳しく解説しています。

求人票で注意したいNG事項

求人票を記載する際に気を付けたい事項は、3つです。

- 法で禁止されている事項の掲載

- 著作権などの権利侵害

- 虚偽や事実誤認させてしまう表現

法で禁止されている事項の掲載

厚生労働省は、「公正な採用選考の基本」として採用選考に関する指針を出しています。それを踏まえた上で、求人票を起票する際には、以下の3つについて特に注意をしてください。

- 年齢を制限する

- 性別を指定する

- 最低賃金を下回る提示

また、以下についても配慮が必要です。

- 居住地や通勤時間を応募条件にする

- 思想や信条に関わるようなことを応募時に提出させる(人生観などをテーマにした作文など)

- 身体的条件(身長や体重などの制限)など

業務により例外が認められているケースもありますが、「差別」と捉えられないような配慮が必要なため、記載は慎重に行ってください。

参照:厚生労働省|公正な採用選考を目指して(PDF)![]()

著作権などの権利侵害

他社の求人内容をそのまま転用してしまうと著作権侵害に該当します。また、写真などの画像も著作に問題がないかを確認する必要があります。求人広告に自社の社員を掲載する旨、本人の了承を取っておきます。写真に写っている社員が退職した場合は、速やかに差し替えをおこないましょう。

虚偽や事実誤認させてしまう表現

応募者を集めたいがために虚偽内容を掲載することは、絶対にやってはいけません。また、情報を誇張する、事実誤認させてしまう表現も避けるべきです。

一例

- 残業があるのに無いかのように伝えた

- 昇給できるかのように書いていたのに、実際はレアケースだった

- 事務系の仕事として入社したのに、営業の仕事に従事させた

- 休みが取りやすいことをアピールしていたが、実際は休日出勤が多い

事実と違う情報で入社した場合、ミスマッチとなり早期退職に繋がります。それだけではなく、SNSでの情報共有が盛んな現代では、企業のイメージダウンも起こしてしまいます。「あそこの会社は、募集内容と実態が違うらしい」という風評のせいで、さらに採用が厳しくなることもあるので、情報の伝え方には注意が必要です。

求人情報に求められる情報公開の傾向は「官から民へ」拡大

これらの掲載事項は、ハローワークの求人票に適用されるもので、求人サイトや情報誌等のメディアへの掲載は義務付けられていませんでした。しかし、2016年6月9日に、求人サイト運営会社61社が入会している公益社団法人 全国求人情報協会(全求協)が、「固定残業代の表示を促進するため、12月1日より固定残業代に関する表示がない募集主の広告は掲載しない」「職場情報の表示促進をより進める」という方針を打ち出しました。

全求協の会員企業には、主要就職サイトの運営会社がほぼ含まれているため、このミスマッチ抑制の動き、求人票・募集広告における情報公開の流れは、業界団体も巻き込んだ官民合同での大きな潮流となりはじめています。

今後は、人事担当者による求人票・募集広告の書き方や見せ方などの工夫だけに頼るのではなく、経営層・従業員を巻き込み、今の時代に合った人事制度や働き方を検討しながら、ミスマッチを解消していくことが求められるでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次