【障がい者雇用】在宅勤務のメリット・デメリット 導入事例を解説

目次

2021年3月に障がい者雇用の法定雇用率が上昇し、民間企業の法定雇用率は2.3%となりました。これにより、雇用すべき人数の底上げが起き、これまで義務を負わなかった事業者の一部も障がい者の雇用義務が発生します。

障がい者雇用の推進は、国民の誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指すという理念のもと、国を挙げて進めている取り組みです。

また、昨今では「誰一人取り残されない」社会の実現を目指すSDGsの達成へ向けた企業や団体などの様々な取り組みも後押しし、注目度が高まっています。ただ、そうは言っても法定雇用率に定められた人数を採用するのは難しいと考える人事担当者は多いのではないでしょうか。

- 業務内容やオフィス環境に合った人材を探すことができない

- 配属先などの社内の協力がなかなか得られない

- お願いできる業務が切り出せない

- 在宅勤務が増えてきてフォローアップがしにくい

企業によって起きる問題はさまざまですが、ここで検討してみたいのが、「在宅で働く障がい者の採用」です。もちろん障がい者雇用の全ての課題を解決するわけではありませんし、新たな課題もありますが、障がい者雇用の可能性を広げる施策です。

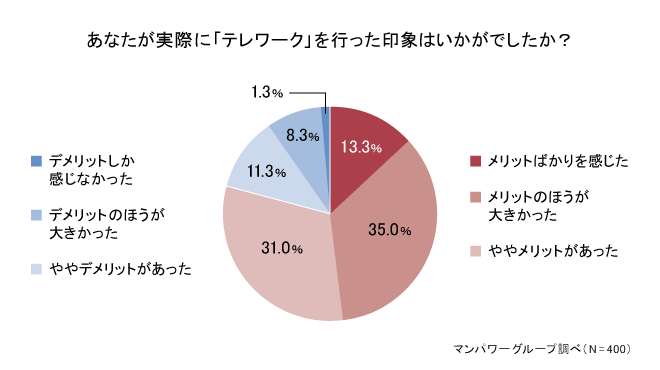

慢性的な法定雇用率割れを解決する突破口「在宅勤務」

新型コロナウイルスの影響により、これまで難しいと考えられていた在宅勤務が半強制的に実行されたことで、テレワークの導入が一気に加速しました。マンパワーグループの調査では約80%の人がテレワークのメリットを感じており、改善しなければいけないところはあるにせよ、テレワークの継続ができると考えているようです。

(参照)マンパワーグループ調査データ

「オフィスで働く会社員の約8割がメリットを実感!コロナ禍で進んだ「テレワーク」のメリット、デメリットとは?」

https://www.manpowergroup.jp/client/jinji/surveydata/20200817.html

在宅勤務を導入した企業では、環境面やルール等の整備も進み、通常の働き方のひとつとして継続を決めた企業も多いのではないでしょうか。

障がい者の在宅勤務導入で採用が大幅増

マンパワーグループの特例子会社 マンパワーグループ プラス株式会社では、2004年から在宅勤務の障がい者の採用を開始し、現在では約150名の社員が在宅で働いています。在宅勤務で働く障がい者を増やすという人事施策を選んだのには理由があります。

ひとつは、マンパワーグループは、稼働している派遣スタッフを含めた従業員数から計算されるため、雇用を義務付けられている障がい者は相当数になります。法定雇用率を常に達成しつづける難しさに直面していました。

もうひとつは、マンパワーグループは全国に拠点がありますが、障がい者を雇用できるのは、環境の整った一部の拠点に限られます。また就業先オフィス内での業務だけでは、依頼できる業務量が少なく、採用活動が思うように進まない課題を抱えていました。

そこで、オフィス外で対応可能な事務系業務を全国の拠点から切り出し、セキュリティ面や業務の特性(定型業務か非定型なのかなど)を考慮し、在宅業務として対応できるよう処理工程をカスタマイズしながら業務を選定。業務の進捗管理や障がい者社員をサポートする責任者を置き、障がい者社員が在宅で勤務できる体制を整えました。

在宅勤務を条件とした募集を行ったところ、多くの応募者が全国各地から集まり、これまで採用できなかった優秀な人材の獲得に成功、毎年多くの障がい者社員を迎え入れています。

もちろん、最初からすんなりと在宅勤務社員を増やすことができたわけではありません。障がい者社員の声、管理者の声、共に働く社員の声を聴き、試行錯誤を重ね、課題をひとつずつ解決していき、体制を整えていきました。

【資料】一般社員の採用とは違う観点が、障がい者採用には求められます

障がい者採用にあたっては、一般の採用以上に考慮しておくべき点があります。

特に重要なのは、「採用」をもってゴールにしないこと。

本当に大切なのは、入社後にその人が安心して働き続けられるかどうかの「定着」に基づく視点であり、そのためには職場環境の整備が欠かせません。

詳しくは下記の資料をご確認ください。

障がい者の在宅勤務 メリットとデメリット

障がい者の在宅勤務を推進してきた立場からメリットとデメリットについて解説します。

在宅勤務のメリット

オフィスの改修が不要

既に自身の障がいの特性にあわせた環境が整っている自宅で勤務するため、オフィスをバリアフリーにするなどの改修が不要です。

実際にバリアフリーとして設計されたオフィスであっても、ゴミ箱やLANケーブル、セキュリティカードセンサーの設置場所やドアの開閉など、運用面でも配慮すべき事項が多々でてきますが、それらを新たに考案する必要がありません。

母集団形成がしやすい

バリアフリーにあわせたオフィスの改修・拡張が難しく、既存のオフィス環境に合わせて人材を募集採用する場合、応募できる人材が限られてきます。

在宅勤務であれば、前述のとおり自身の障がいの特性にあわせた環境が整っている自宅で勤務するため、オフィス環境による制限がなくなり、募集可能な業務や人材層が広がります。

障がい者にとって、通勤やオフィスでの勤務は注意を払わなければならない点が多くあり、想像以上にストレスがかかることがあります。そのため、オフィス通勤が可能な人材にも、身体的・精神的な負担が少ない在宅勤務は人気があり、母集団形成がしやすいです。

安定的な勤務が期待できる

障がい特性から通勤が負担になる人も多いため、在宅勤務は体調管理がしやすく、障がい者も安定的に勤務することができます。

もちろん、通院のために定期的な休みが必要なケースは多くありますが、そこは通勤勤務であっても変わりません。業務を安定的に実行できると、共に働くメンバーや管理者が急な業務を受けることも減るため、双方にメリットがあります。

依頼できる業務に幅ができる

障がい者が携わる業務が、単純作業や簡単な業務だというイメージをお持ちでしたら、それはもったいないことです。マンパワーグループ プラス株式会社では、エクセルのマクロを利用した帳票作成やホームページ制作、会社の予算管理やマーケティング業務、新規開拓営業など幅広い業務を在宅社員が担当しています。

応募者が増えるということは、優秀な人材も獲得しやすいとも言えます。スキルを持った人材を採用できれば、依頼できる業務に幅ができ、業務の切り出しに困ることが減ってきます。

在宅勤務のデメリット

セキュリティ

障がいの有無にかかわらず、在宅勤務は万全なセキュリティ対策と社員への継続的な啓蒙活動が必須です。

会社が提供するファシリティを利用するオフィス勤務とは異なり、在宅勤務は個人宅で業務を行います。マンパワーグループ プラス株式会社では、自宅での就業場所に条件を設け、デスクトップPCを支給、ネット回線は会社で契約したものを個人利用とは分けて利用し、毎月セキュリティに関する教育を行うなどの対策を取っています。

遠隔での教育や業務の進捗管理

対面であればジェスチャーや一緒にPCを見ながらなどの教え方ができますが、在宅勤務でのコミュニケーションの手法は、チャットやメールあるいは電話など、対面でのコミュニケーションと比較して非言語コミュニケーションの面で制限がある手法に頼らざるを得ません。

指導者には、伝え方の工夫が求められます。また、障がいを考慮したコミュニケーションツールの導入も検討する必要があります。

整備されたマニュアルを用意する、対面でないからこそリレーションシップがしっかりと出来上がるまでは、まめに連絡する、理解できているかを適宜チェックするなど指導者が迷わないように指導要領を作っておくのもよいでしょう。

基本的にPCを利用した業務のみ

在宅勤務の場合、自宅でできる業務が前提になります。主には事務処理やIT系業務が中心になり、軽作業・対面での接客業務は除外されます。多くの仕事は、パソコンなどの電子端末を利用したものになるでしょう。

また、対面でないと進捗状況が確認できない、教えることが難しい業務も在宅勤務には不向きです。

人間関係の構築には時間が必要

障がいの有無にかかわらず、画面越しまたは電話だけでのコミュニケーションで、人間関係を構築するのは時間が必要です。リラックスできる雰囲気を作るには、管理者や共に働くメンバーからの積極的なアプローチが必要となります。

また、障がいの特徴によっては、発言するのに時間がかかることもあります。そのため、一緒に働く社員への教育が重要な役割を果たします。障がいの特徴を知ることで、コミュニケーションにおける無用なストレスを避けることができるからです。

目の届く範囲に部下がいない、または新しいメンバーと遠く離れて仕事をするということには不安がつきものです。最初のうちは、試行錯誤することも多くあり、業務フローの変更や報連相の在り方も変えていく必要もでてくるでしょう。また、広く社内の協力も求めていくことになります。

障がい者社員からみた在宅勤務

障がい者雇用は、「定着」が最も大切なポイントです。採用してもすぐに離職してしまうと、採用担当者だけではなく、業務の関係者の負担も増していきます。では、障がい者からみて在宅勤務は、どのように受け止められているのでしょうか。

障がい者社員が感じるメリット

在宅勤務は多くのメリットがあると障がい者は感じているようです。主には以下の3つとなります。

「通勤」のストレスと危険が軽減

障がい者にとって通勤は、大きなストレスがかかり、また危険も増えます。オフィスまでの道がバリアフリーでない、エレベーターがない、視覚障がいに対応する設備でない、など業務内容に対応できたとしても通勤で応募を断念せざるを得ないときがあります。

障がいによっては、人混みに大きなストレスを感じ、オフィスにつくまでに精神的な疲労もたまってしまうこともあります。また、電車が止まるなどのイレギュラーな運行状況や災害時は、さらにストレスと不安が増します。

仕事を得る機会が増える

全国どの企業でも就業のチャンスが得られる点も在宅勤務のメリットです。

通勤を前提にすると自宅から通える範囲になってきます。前述したとおり、自宅から近い場合でも利用する駅やオフィスまでの道のりが適さないこともあります。限られたエリアだけではなく、遠くにある企業にも応募することができるため、就業のチャンスが広がります。

実際にマンパワーグループ プラス株式会社の本社は東京ですが、全国各地に障がい者社員が在籍し、各地の社員と協力しながら業務を進めています。

個々の障がいに適した場所で働くことができる

重度の身体障がいや精神障がいなど、オフィスで働くことに大きなストレスを抱える障がい者は少なくありません。

ちょっとした移動やトイレ、昼食を取ることが大変な場合もありますし、障がいによっては、多くの人がいると集中できないといったこともあります。自宅環境という本人の障がいに適した場所で働くことにより、安定的な業務の遂行が可能になるため、在宅勤務を希望する障がい者は多くいます。

障がい者社員が感じるデメリット

実際に在宅勤務を行ってみた際に、考えていたイメージとのギャップに悩む障がい者もいます。

遠隔のため、研修や指導がわかりにくいと感じることも

在宅勤務の場合、研修や教育なども遠隔で行われることがほとんどです。そのため、業務のレクチャーやツールの使い方を教わる際に、わかりにくいと感じ、習得に時間がかかることがあります。

対面であれば、指差しで画面を確認したり、正しく業務を遂行できているかを一緒に確認することが可能です。遠隔の場合、オンラインツールや電話などを通して教わるため、細かいところまでキャッチしにくいと感じるケースもでてきます。

この点については、企業側担当者がオンラインでの教育に慣れているかや指導方法にもよるので、適宜改善する必要があります。

コミュニケーションが取りにくい

オンラインで上司や同僚と繋がっているとはいえ、同じ空間にいるようなコミュニケーションを取ることはできません。気軽な質問をしにくい、成果に対する反応を感じることができない、といった点に孤独に感じる障がい者もいます。在宅勤務においては、障がい者自身にも、ある程度の自己発信力が求められます。

自己管理能力が求められる

在宅勤務の場合、就業場所(自宅)には一人しかいません。担当している業務の進捗や時間管理の能力が求められます。同時に、自分の障がいをしっかりと理解し、体調の変化や障がいによる業務の中断、遅延を判断し、申告することも必要です。

障がい者の在宅勤務の導入の流れ

在宅勤務制度導入までの流れを簡単に解説します。

募集ポジションの検討

どんな業務を担ってもらうかを社内で検討します。最初はスモールスタートが望ましく、1~2名程度を想定してください。初めての障がい者採用であれば、管理が行き届きやすい人事部や総務部などから業務切り出しを検討するのもよいでしょう。

既にオフィスで障がい者を雇用している場合は、比較的在宅で対応しやすい業務を社内各部門から探してみてください。遠隔に住む候補者を採用するケースもあるため、OJTは完全在宅になる可能性なども考慮した上で、業務内容を決定してきます。

業務内容が決定したら、要件を考えていきます。障がい者雇用の場合、「どんな障がいであれば対応可能か」も想定しておきましょう。マンパワーグループ プラス株式会社の場合ですが、身体障がいだけではなく、発達障がいや知的障がいをもった社員も在宅で勤務しています。

とはいえ、 障がいの特徴は個人差があります。「〇〇操作ができることが必須」といったように、必須条件を洗い出しておくとミスマッチが起きにくくなります。

利用するツールやセキュリティルールの検討

業務が定まってきたら、どのようなツールが必要かを検討します。この際にパソコンだけではなく、障がい者をサポートするようなツールの利用も想定しましょう。例えば、スクリーンキーボードや視覚障がい者用の画面拡大ソフト、読み上げソフトなどの障がい支援機器です。

また、セキュリティを担保するためのセキュリティソフトや情報保護のためのルールなども検討します。マンパワーグループ プラス株式会社では、パソコンの持ち出しが容易ではないデスクトップPCを配布し、強固なセキュリティツールの導入や情報保護についての研修を毎月一回継続して実施しています。

在宅勤務規定の策定

就業規則に在宅勤務規定がなければ、策定を行います。セキュリティ規定やガイドライン、入社したときに配布できるリーフレットなどもあるとよいでしょう。

また、テレワークであった場合でも、雇用契約書での就業先を自宅と記載する必要があります。「どこでも自由に就業できる」という状態ではないことを明示します。

募集要項と選考フローの策定

募集要項を固めていく際は、所属先の管理職なども含めて確認を行います。募集要項には、業務内容だけではなく、利用するツールや面接のフローなども併せて記載しましょう。自宅が勤務する場所に適しているかといった基準がある場合も記載します。

また、障がい者に配慮した面接を実施するなど合理的配慮についても検討する必要があります。オンラインで面接を行うのか、対面で行うのかも検討しておきましょう。

採用の準備については、ダウンロード資料「はじめての障がい者社員受け入れガイド【採用前準備編】」で詳しく解説していますので、ご覧ください。

選考~採用まで

選考活動を開始します。もし、母集団形成が思うようにできていないようであれば、条件などを見直します。障がい者採用に特化した人材紹介サービスを利用することも検討してみましょう。

障がい者雇用、面接を実施する場合のポイント

定着のサポート

採用してからが本番です。スムーズに在宅勤務を開始できるよう関係者と連携しつつ、サポートを行います。困っていることはないか、業務を遂行する上での問題点などを本人含めて確認し、どんどんブラッシュアップさせていきましょう。

スモールスタートで在宅勤務のノウハウを蓄積していき、実情に合わせた在宅勤務体制を整えることで、次の採用へつなげる道が見えてきます。

障がい者採用の全体的な流れについては、「障がい者雇用の流れとは?採用計画から定着施策までをわかりやすく解説」をご覧ください。

在宅勤務導入における最大の課題は「業務がない」

マンパワーグループ プラス株式会社が障がい者雇用の支援を行う中でよく耳にするのが「在宅勤務で考えたいけど、業務がないんだよね」という課題です。

ただ、多くの場合は、業務の切り出し方のポイントを伝え、丁寧に行うことで業務が見つかります。

在宅勤務の業務を切り出すポイント

在宅ということであれば、パソコンを使った業務が主となるでしょう。それを軸に以下の点を考慮した業務を考えてみます。

- 情報セキュリティの観点から大きな問題がない

- 納期に余裕がある

- 頻繁なフローの変更などが起きにくい

ここで注意したいのが、「今働いている人の業務で想定しない」ということです。誰かの後任や増員など〇〇という職務で検討してしまうと、「業務がない」という結論に達しやすくなります。

部門の中で、誰かがすでに対応しているノンコア業務などに焦点をあてていくと、見つかりやすくなります。また障がい者社員は、ひとつの業務を完了させるのに、一般社員に比べて多くの時間を要する傾向にあります。その点も考慮して「一人分の業務」を検討していくとよいでしょう。

部署別の切り出し業務例

参考までに部署別に在宅勤務者によく担ってもらっている業務例をご紹介します。

人事・総務・経理

- 求人情報のダブルチェックや掲載

- 備品の発注と管理

- 経費精算

- 請求書処理対応

- 採用関連業務(保険加入・喪失、給与口座登録、源泉徴収票発行など)

IT/情報システム部

- 各種ツールのパスワードロック解除対応

- 資産管理のサポート

- 社内ヘルプデスクの一次対応

- ホームページの管理

- Webページ制作

その他部門

- Webを使った調査

- 動画編集

- 基幹システムへの入力

- データの集計

- 新規取引開拓アウトバウンドコール

在籍社員を転籍 在宅で働く障がい者の人材紹介サービス

マンパワーグループ プラス株式会社では、在宅勤務を希望する人材の紹介サービスを提供しています。大きな特長は、実際にマンパワーグループ プラス株式会社で就業していた人材を転籍という形でご紹介するというところです。

障がいの特徴を踏まえ、業務にマッチするかを判断しご紹介しますので、ミスマッチを減らすことができます。

また、定着支援サービスとして、障がい者社員が安定的に働けるようサポートし、同時に一緒に働く社員の方へのアドバイスや研修なども実施します。

事例のご紹介

IT系企業/人事部

■業務内容

採用面接の日程調整(求職者・社員)、会議室予約、入社書類の確認とデータ更新、経理補助

■障がいの種類

体幹機能障害

■マンパワーグループ プラス株式会社での経験業務

求人サイトへの求職者情報の登録業務、契約書管理業務、基幹システムのデータ整備業務、データ入力・集計業務

■マンパワーグループ プラス株式会社が提供したサポート

入社後3か月間、状況の確認とフォローアップを実施

アパレル関連/マーケティング部

■業務内容

販売サイトの商品、価格のチェック業務、掲載画像やレビューのネットパトロール、データ修正・更新

■障がいの種類

上下肢機能障害

■マンパワーグループ プラス株式会社での経験業務

派遣社員の登録データの変更、更新、求人サイトのネットパトロール、ポータルサイト更新、データ入力、リスト作成とレポート集計、求人情報検索

■マンパワーグループ プラス株式会社が提供したサポート

6ヶ月間の定着支援を実施

精密機器メーカー/経理部

■業務内容

経理補助、同業他社情報の検索、社内アンケート作成と集計

■障がいの種類

腎臓機能障害

■マンパワーグループ プラス株式会社での経験業務

財務部門からの経理処理、請求書データ入力

■マンパワーグループ プラス株式会社が提供したサポート

クライアントからの要望に応じてフォローを実施

早急に雇用したい、ミスマッチを極力減らしたい、定着まで支援してほしいなどのニーズがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

在宅勤務という働き方を確立できれば、そのあとに続く採用はもっとスムーズに行えるはずです。最初の流れを作ることで、障がい者雇用が当たり前にできる環境が整います。ぜひ検討してみてください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次