初めての面接官マニュアル|面接の流れと「見極める」方法【ガイドブック付】

目次

面接官が知っておきたい基礎知識が1冊に

面接は人を見極めるだけではなく、「見られている」意識も必要。法律でNGとされている質問など、気を付けるべき点があります。

初めて面接官をする、面接官に読んでおいてもらいたいことを1冊にまとめました。ぜひこの1冊をお手元に!

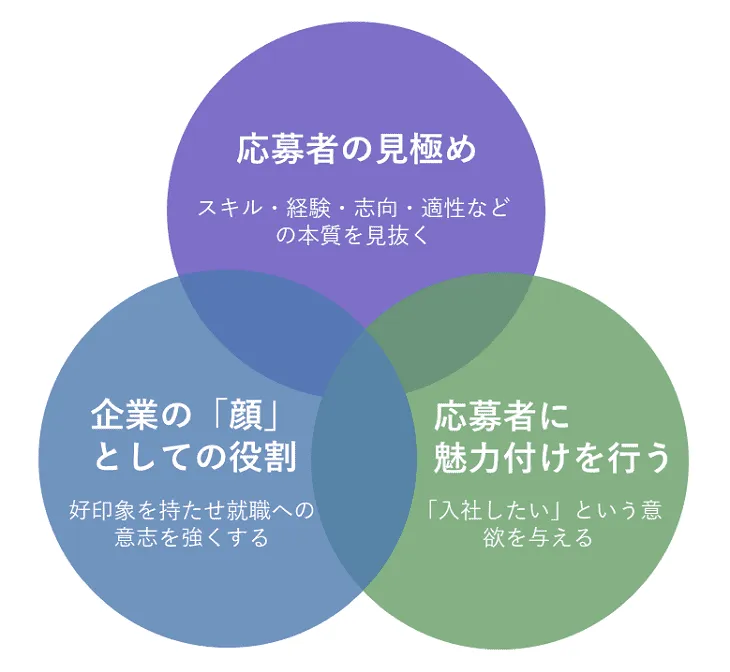

面接官の役割は、「人の見極め」と「企業の魅力付け(企業の顔)」です。

不適切な質問をしてしまい、応募者に不快感を与えてしまうと企業のイメージダウンになりかねません。応募者を見極める質問を行いつつ、好印象を残す面接官となるためには、いくつかのポイントがあります。

ここでは初めて面接官を担当される方や、人事以外の部門に所属していて面接官に慣れていない方向けに、面接を成功させるための質問作りのポイントや、聞くべきではないタブーな質問、取ってはいけないNG行動など、新卒採用・中途採用問わずに活用できるベーシックな知識について紹介します。

面接官の3つの役割とは

面接官には大きく分けて3つの役割があります。

応募者の見極め

面接官の最も大きな役割は、応募者の見極めです。書類選考である程度の人物像はつかめていても、記載内容の正否や対人スキルまでは判断できません。履歴書や職務経歴書は、添削やアドバイスを受ければ立派な見た目にすることができるからです。

短時間のうちに人間の本質を見極めるのは簡単ではありませんが、面接官である以上、面接を通じて応募者のスキル・経験・志向・適性などの本質を見抜き、「人材要件に合った人材であるか」を判断することが求められます。

面接官は、相手の緊張を解きほぐす話術と鋭い観察眼をもって、的確な質問を投げかけながら、可能な限り真意を探っていきます。

面接では、話し方、聞き方、表現力、表情、立ち居振る舞いなど文字には表れない非言語コミュニケーションによる数多くの情報が得られます。

また、書類に記載されている事柄を深堀りすることができるのが面接の機会だからこそ、面接前に閲覧可能な履歴書や職務経歴書などについては、漏れなく目を通しておきましょう。

企業の「顔」としての役割

応募者にとって、実際に就職するまでその企業の「内側」に触れる機会はほとんどありません。そうした意味で、面接官は企業の印象を大きく左右する存在となります。応募者は面接官を通して、企業の内実を見ようとします。

面接後に「想像以上に良い会社だった」という好印象を持って就職への意志を強くするのか、その逆の思いを持つのかは、面接官の対応にかかってきます。

面接官の不適切な発言を不快に感じて、SNSへ書き込む応募者もいないとは限りません。

面接官は「企業の顔」としての責任を自覚し、自分の発言や行動がもたらすリスクについても、十分に注意しましょう。

応募者に魅力付けを行う

面接官は単に応募者に良い印象を与えるだけでなく、「企業の代表」として応募者に入社の意欲を喚起する役割も担っています。ポジションの条件を満たす人材に、「入社したい」という意欲を与えるのも面接官に求められることです。

効果的な魅力付けのためには、一方的な質問ではなく、対話することが重要。

応募者のキャリア目標や希望する働き方を理解し、それを踏まえて自社がどのように彼らの希望を叶えることができるのかを示すことが不可欠です。このようなアプローチにより、応募者は企業の魅力を実感し、積極的に入社を考えるようになります。

■面接官の基本を1冊にまとめた無料ガイドブック

面接の準備から面接の流れ、質問作成のポイント、評価やトラブルまでを1冊にまとめたガイドブックを無料でダウンロードいただけます。

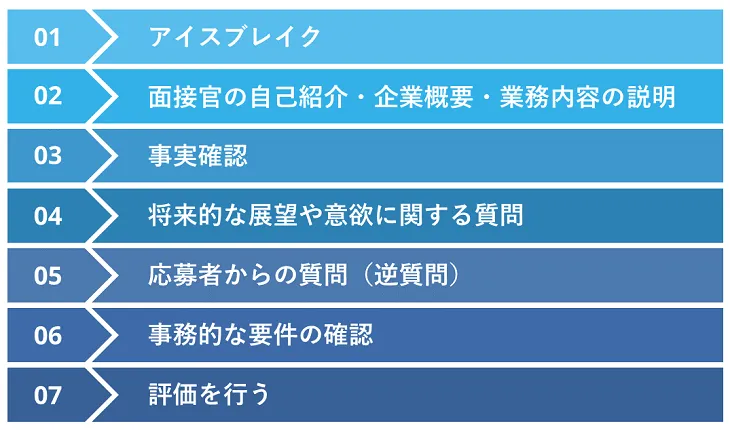

面接の基本的な流れ

面接の基本的な流れは、概ね以下のとおりです。面接の持ち時間に応じて、ペース配分をあらかじめ考えておくといいでしょう。

1.アイスブレイク

多くの候補者は緊張しています。緊張により候補者が本来の力を出せず、話を聞き出すことができないのは、双方にとってメリットがありません。

いきなり本題から入るのではなく、最初に、面接とはあまり関連のない、日常的な話題でその場の空気を和らげます。天気や交通など、相手自身に関わらない内容であることに留意します。

アイスブレイクのポイントや具体的な質問例については、「【人事必見】知っておくべき面接時のアイスブレイクの効果と質問例」をご覧ください。

2.面接官の自己紹介・企業概要・業務内容の説明

面接官がどんな人なのかを知って安心してもらったあとは、企業と募集ポジションについて簡潔に説明し、理解を深めてもらいます。

伝えることの一例

・企業概要

・自社の沿革

・主な事業内容

・募集部門の役割

・募集ポジションの業務内容

3.事実確認

ここから本題へと移っていきます。履歴書、経歴書にもとづいたキャリアに関する質問を行い、仕事の能力や経験値を確認します。

記載内容に誇張や虚偽がないか、具体的・客観的に自らの口で語ることができるか、などを判断していきます。経歴のなかで特に気になる点をピックアップしておくと、自社ニーズに沿った的を外さない質問ができます。

4.将来的な展望や意欲に関する質問

応募者によっては、入社することだけに集中してしまい、「実際にどのように働きたいのか?」が定まっていないケースもあります。

入社後のビジョンや仕事への要望などを、できるだけ自分の言葉で話せるように促します。「自身の将来像を明確にしている人物であるか?」がわかると同時に、自社に対しての理解度を測ることができます。

5.応募者からの質問(逆質問)

不安要素を残さないように、「疑問点がないか?」を確認します。

応募者からの質問をもらうことで、認識の相違を知ることができ、また会社や業務への理解、意欲などを測ることにも繋がります。

6.事務的な要件の確認

最後に事務的な要件を確認し、双方の理解を一致させておきます。また、辞退するかどうかの予測として、他社への応募状況の確認もここで行います。

- 入社日

- 勤務体制やシフト

- 他社への応募状況

など

7.評価を行う

応募者を送りだしたら、採用基準に基づき評価を行います。採用基準は事前に把握しておき、面接が終わった後に「聞きそびれた!」ということが無いようにしましょう。

また、一次面接と二次面接では採用基準が異なる場合もあります。採用基準を事前にしっかり把握しておくことが大切です。

これらの流れをスムーズに進めていくには、あらかじめ応募者の資料を確認しておき、「どの部分にスポットを当てるか?」を決めておくとよいです。

そのうえで時間配分を調整しておくと、中身の濃い面接を行うことができます。

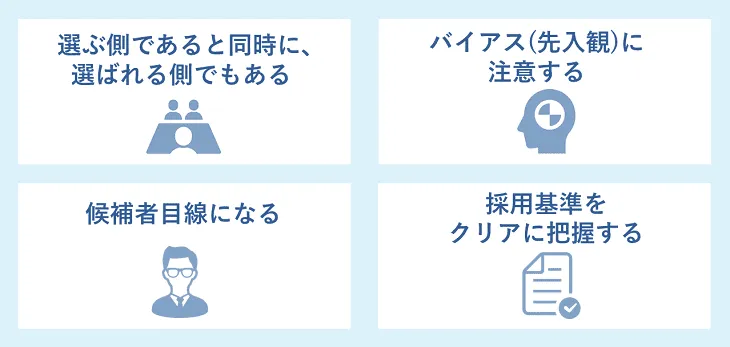

面接官に重要な心得

実際に面接をする際には、面接官として押さえておくポイントがいくつかあります。ここでは面接時に面接官が大事にすべきポイントについて解説します。

選ぶ側であると同時に、選ばれる側でもある

面接は企業が応募者をジャッジする場と考えがちですが、応募者が企業をジャッジする場でもあります。特に採用難が続く近年では応募者も複数の内定をもらった企業の中から入社企業を選ぶ傾向があります。

選ばれる側でもあることを念頭に置き、身だしなみ、清潔感などの第一印象、立振る舞いなどでマイナスにならないように気を付けましょう。

バイアス(先入観)に注意する

面接では知らず知らずのうちに面接官が無意識のバイアス(先入観)をかけて評価をしてしまうことがあります。大切なのはこういったバイアスがあることを認識したうえで陥らないように気を付けて面接をすることです。

面接におけるバイアスの例をいくつか挙げてみます。

確証バイアス

第一印象に引きずられてしまい、その後も第一印象を裏付ける情報を集め「こういう人だと決めつけてしまう」バイアス。

例えば、第一印象で「誠実で好感が持てる」と感じたら、その後も「誠実である」と決めつけた質問の投げかけや、「好感が持てる」と感じる回答を集めてしまうことです。

先入観・ステレオタイプ

「学歴」「年齢」「性別」「外見」などの属性ごとの特徴で先入観を持ってしまうバイアス。学歴が〇〇大学なので「優秀だろう」や「年齢が高いので行動力がないだろう」などと決めつけてしまい、適切な質問や判断がなされないことです。

類似性バイアス

自分と似ている人を高く評価してしまうバイアス。自分と似たような考え方や共通項を見つけると、無意識のうちに甘い評価をしてしまう傾向があります。

例えば、自分と似た苦労を経験しているとほかの側面には目がいかず、偏った判断で「自社に合う人物だ」と決めつけてしまうことです。

バイアスを取り除くためには「人材要件の理解」が重要

バイアスを意識せずに選考を行ってしまうと、ミスマッチが立て続いたときに面接官としての信頼も失いかねません。

防止策としては、求人ポジションの人材要件を明確にし、関係者と齟齬がないか確認をすることです。

最適な人材の採用へ「人材要件チェックシート」をご用意しています。

応募者目線になる

応募者の目線を重要なポイントとする「採用CX(キャンディデイトエクスペリエンス/Candidate Experience)」という考え方があります。

「採用CX」とは、「応募者体験」という意味で、応募者を「数多くいる応募者のひとり」として扱い続けるのではなく、採用活動を通した体験によって「自社のファン」になってもらおうという姿勢を大切にするものです。

ご自身の就職活動での体験を振り返って、好印象だった選考担当者の良かった点を取り入れてみるなど、「この企業を知り、選考に参加できてよかった」と応募者に思ってもらうためには、どういったことをすればよいのかなどにも意識を向けるとよいでしょう。

採用基準をクリアに理解にする

面接官の重要な役割は「人材の見極め」です。主観に基づく判断はミスマッチを引き起こし、結果として早期退職や内定辞退につながることがあります。

採用基準が面接官ごとに異ならないよう、関係者が事前に共通の基準を設定することが重要です。

採用基準が厳しすぎると合格者が出ず、採用活動が滞る可能性があります。一方で、基準が低すぎると最終面接の合格率が低下し、採用効率が悪くなる恐れがでてきます。

採用基準で確認しておくこと

- 評価項目

- 評価基準

- 優先順位(必須か尚可か等)

採用基準については、「採用基準とは?基準の作成方法と見直し方を解説」で詳しく解説しています。

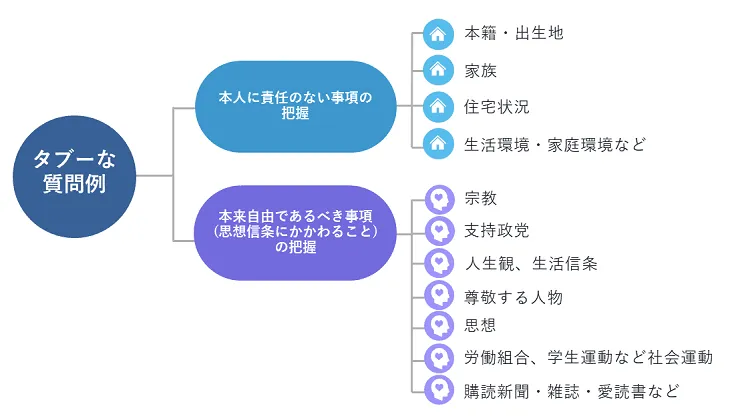

面接官が応募者に聞いてはいけないタブーな質問例

面接官として聞くべきでない質問があります。

厚生労働省の「公正な採用選考の基本 採用選考時に配慮すべき事項 ![]() 」から、応募者に質問すべきでないことを以下に引用します。

」から、応募者に質問すべきでないことを以下に引用します。

本人に責任のない事項の把握

- 本籍・出生地に関すること(注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)

- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)

- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)

- 生活環境・家庭環境などに関すること

本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握

- 宗教に関すること

- 支持政党に関すること

- 人生観、生活信条に関すること

- 尊敬する人物に関すること

- 思想に関すること

- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること

- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

聞いてしまいがちなNG質問の例

「本籍は現在の住所ですか? こちらで育ちましたか?」

「親御さんは何をされていますか?」

「どのようなご家庭ですか? 家族構成は?」

「尊敬する歴史上の人物は?」

「お住まいは駅の近く?」

「最近どんな本を読んでいますか?」

悪意や特別な意図がなくても、応募者の受け取りようによっては、セクハラ・パワハラにつながる場合もあります。

発言には十分に注意し、準備した質問から逸脱しないように心掛けてください。

面接官として取るべきではないNG行動

面接官の発言や行動は、面接官が思う以上に応募者の印象に残る可能性があります。不快感を与えるような言動は、絶対に慎まなければなりません。

威圧感のある態度:面接官と応募者には、上下関係はありません。丁寧な言葉を選び、応募者を委縮させないことが大切です。

相手の発言にきちんと返さない

応募者の発言に対しては、声に出す・うなずくなど、必ずリアクションを返すようにします

くだけすぎた態度

フレンドリーな雰囲気を出そうとして、あまりにくだけすぎると応募者に対して失礼です。

履歴書や職務経歴書など資料を読み込んでいない

応募者の情報を把握できていないことが分かると、やる気のない面接官であるという印象を与えます。

目的意識に欠けた質問や不適切な質問をする

質問の意図が分からず困惑するような質問、不適切な質問は当然避けなければなりません。

答えを強いる、誘導する

応募者の意向にそぐわない答えを引き出そうとすることは、意味がありません。

相手からの問いへの答えが曖昧

自社に関する質問への答えが曖昧になると、不信感を与えてしまいます。その場で即答できない場合には、保留とさせてもらい、後日必ずきちんと回答するようにしましょう。

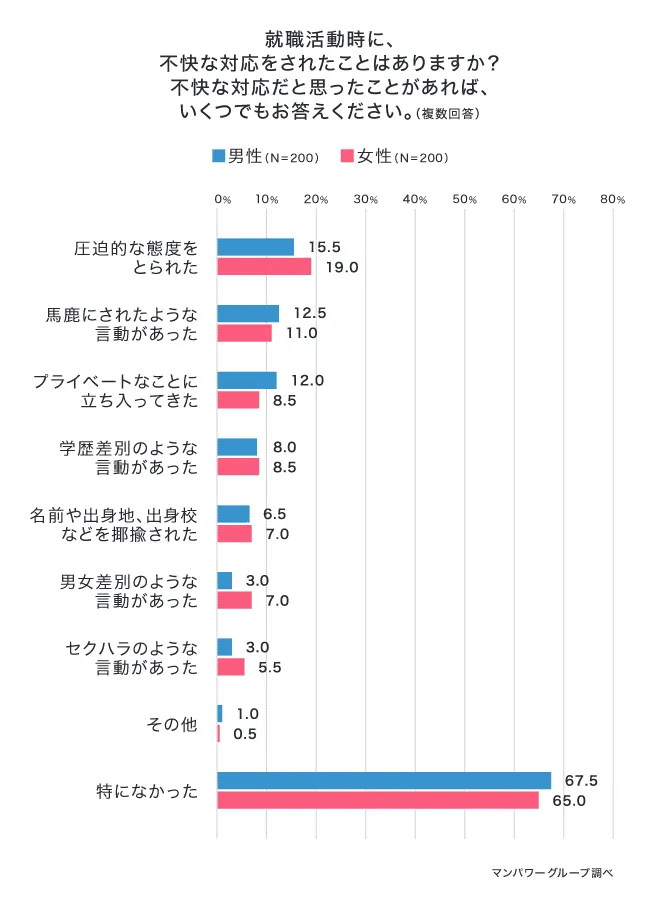

約3割の学生が就活で不快な経験をし、8割以上がその経験を誰かと共有している

マンパワーグループの調査によると、就活時に不快な経験をした学生は全体の約3割でした。そして、不快な思いをした学生の約8割が誰かとその経験を共有しています。

会社の顔である面接官は、候補者に与える印象を思っている以上に気を付けなければなりません。面接は人事担当者だけではなく、現場担当者も担当することもあるでしょう。

面接官としてマナーや最低限守っておくべきことをしっかり教育する必要があります。

マンパワーグループでは、面接官のトレーニングサービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ下記の資料をご覧ください。

「面接官代行/面接官トレーニングサービス案内」をダウンロードする >>

採用面接の質問で人材を見抜くには?

それでは、こちらの知りたいことを応募者から上手に引き出すためには、どのような質問をすればよいのでしょうか。質問の作り方のポイントの確認と、参考となる質問例の紹介をしていきます。

自社の採用基準に即した人材を見極める質問の作り方

面接官として質問を作成する際には、面接での応答が採用可否の評価材料となることを念頭に置く必要があります。最終的な採用判断に結びつく質問とするためには、採用基準作成時の優先順位を忘れないようにしましょう。

また、限られた時間を効率的に使うことを意識し、場の空気を和らげる質問、核心に迫る質問などを使い分けられるよう時間配分を考えます。採用基準に合う人物かを見るために、スキル・経験・志向性などバランス良く情報収集すると同時に、どこを掘り下げるのかについても留意します。

「〇〇の経験はあるか?」「××の操作は可能か?」「▽▽への興味・知識はどの程度か?」といった具体性・客観性を意識することも大切です。

実績については、数値を確認する質問が有効です。リーダーとして束ねた人数や、業務に携わった年数などのほか、褒賞を受けた場合にはどの程度の価値なのかを尋ねてください。

例えば営業手腕をアピールされた場合に、全国100支店でトップ、年に1名の社長賞受賞などといった具体的で客観性のある実績が回答として得られれば、信頼できる実績である可能性が高いと判断できるでしょう。

関連記事

採用基準についての詳細は「採用基準とは?基準の作成方法と見直し方を解説」をご参照ください。

質問のタイプ「閉じた質問」と「開いた質問」

質問はイエス・ノーで答えられる「閉じた質問(クローズド・クエスチョン)」と、自分なりの答えを必要とする「開いた質問(オープン・クエスチョン)」を組み合わせて作成していきましょう。

閉じた質問では、即答力、決断力を見ることができ、開いた質問ではより多様性のある回答が得られます。

開いた質問では応募者に話したいことを選択する余地があり、質問する側が思いもよらなかった話が出てくる可能性も含んでいるので、情報が多く得られるでしょう。話が広がると、応募者の新たな視点や考えを引き出すことにも役立ち、応募者の人となりや対話能力、発想力、知識などがより正確に把握できる機会となるでしょう。

質問を深堀りしていく

スキル・経験などの情報収集をしたら、その中の1~2つのエピソードに焦点を当て深く掘り下げていくことで、考え方の本質やロジカル性を確認していくことができます。

例えばコンピテンシー面接という面接手法は、高い成果を残せる人の共通の行動特性(コンピテンシー)があるかを、過去の経験を掘り下げることで見ていく方法です。

コンピテンシー面接のひとつ、STARモデルでは、ひとつのエピソードに対し「STAR」の頭文字を取った質問をしていくことで、応募者の価値観や思考パターンを探る深堀リができます。

- Situation:状況の確認 「どのような状況/役割だったか?」

- Task:課題の確認 「課題が何だったか?」

- Action:行動の確認 「課題解決に向けてどんな行動をとったか?」

- Result:結果の確認 「結果はどうだったか?」

面接官マニュアルをダウンロードする

面接官として知っておくべきこと、注意点をわかりやすく1冊にまとめた資料です。 下記のような方におすすめです。

「初めて面接官をするので、基礎知識を知りたい」

「面接の担当者にマニュアルを渡したい」

「面接の一連の流れを知りたい」

すぐに使える面接質問集48選

ここでは実際の面接時に活用できる面接質問例を紹介します。もっと質問を見たい方は、「【面接官向け】採用面接ですぐに使える質問集|状況別158の質問」をご覧ください。

アイスブレイク

- こちらはあいにくの雨ですが、そちらの天気はいかがですか?(オンライン面接の場合)

- 弊社まで来るのに道に迷われませんでしたか、自宅からここまで何分くらいかかりましたか?(来社面接の場合)

- 〇〇県にお住まいだったのですね。〇〇県の名産(有名なもの)は何ですか?

- (履歴書などの趣味・特技などから)趣味に旅行とありますが、私も旅行好きなのですが、どんな場所へ行かれたんですか?今まで行かれた中で一番良かったのはどこですか?

- 最近のニュースで〇〇社(在籍もしくは過去の在籍企業)について△△の情報を見ましたが、△△については社内では話題になっていますか?▲▲さん(応募者)からみて△△はどうですか?

関連記事:【人事必見】知っておくべき面接時のアイスブレイクの効果と質問例

事実(経歴)の確認・退職理由

事実(経歴)の確認においては、先述の「STARモデル」を活用した例を紹介します。ひとつの経験(エピソード)に焦点を当て深堀していきます。成果や結果に加えて、そこに至る考え方や課題解決方法から応募者の価値観・思考パターン・強み・弱みなどが見えてきます。

さきほど「新規事業立ち上げ」の経験で苦労されたとおっしゃっていましたが...

- どのような組織で新規事業の立ち上げをされたのですか?その中でどのような役割を担われていたのですか?

- 新規事業における課題はどんなことでしたか?

- 課題解決に向けてどんな行動をとられましたか?

- その結果どのような成果や結果が出ましたか?またそこから何を学びましたか?

退職理由は応募者の深層心理や物事の捉え方が反映されやすいため、できる限り本音を引き出す質問を重ねていくことが求められます。具体的には「Why」「What」「How」の質問で退職理由を深堀していくとよいでしょう。

- なぜ退職をお考えになっている(退職をされた)のですか?

- 退職をお考えになったきっかけはどんなことですか?

- その理由(きっかけ)に対して、(改善に向けて)何か自分から働きかけをされたことはありますか?これまでどのように対処されてきたのですか?

志望動機・入社意欲

志望動機は、退職理由からつながっていることが多いため(〇〇が叶わないため転職を希望しており、応募企業は〇〇が満たされるため希望しているなど)、経歴の流れや転職理由を聞いた上で「なぜ自社への応募につながったのか」という志望動機の質問につなげていくとよいでしょう。

また転職の際には現職に残るという選択肢もあるため、転職意欲が本当に高いのかを確認する場合もあります。

- 〇〇が転職理由とのことですが、〇〇の部分は弊社に入社することで解消されますか?

- これまでのご経験を生かせる会社は他にもあると思いますが、弊社を志望されている理由はどんな点ですか?

- 弊社以外で応募されている企業はどんな企業がありますか?それらの会社と比較して弊社に魅力を感じている点はどんな点ですか?

- 弊社に魅力を感じている点を3つ挙げるとすると、どんな部分ですか?

- 弊社以外の応募企業はどのような企業ですか?現在どのような選考フェーズですか?

- (退職する際には)現職では引き止められるのではないですか?入社時期はいつ頃のイメージですか?

価値観・転職基準

転職時には経験・スキルを活かせるかの確認も重要ですが、価値観や風土が合うか、また転職において何を重視しているかの転職の基準を確認するのもポイントになります。

- 企業を選ぶ際に重視されているポイントはどんな点ですか?

- どんな風土の会社、どんな社員がいる会社が自分に合うとお考えですか?

- どんな風土の会社、どんな社員がいる会社が自分には合わないとお考えですか?

- 複数内定が出た際には最終的に何が決断の決め手になりますか?

- 現職の給与額(年収、月収)と、転職後の希望給与(年収、月収)を教えてください。

将来の展望・成長意欲

過去の経験だけではなく、将来のイメージや入社後のビジョンなども、応募者の志向や価値観を知るため、また具体的な働くイメージが持てているかの確認のため聞いておきたい質問です。

- 弊社に入社したらこれまでの経験がどのように活かせるとお考えですか?

- 将来どんなキャリアを積んでいきたいとお考えですか?

- 入社後取り組みたい業務、プロジェクトはどのようなものですか?

- ご自身が強みと感じている部分を教えてください。またその中でもどの強みを伸ばしていきたいですか?

- 何か将来に向けて(会社以外で)勉強をしていることはありますか?取得したい資格などはありますか?

逆質問を促す

応募者からの質問は志望度や自社への理解度確認にもなるので、最後に応募者からの質問を確認するとよいでしょう。また面接内で言い足りなかったこと、うまく伝えられなかったことを最後に伝えたいという応募者もいるため、「最後に伝えたいことないですか」と確認するとよいでしょう。

- (面接序盤で)弊社のHPや求人票は見てこられましたか?何か不明点などはありますか?

- 弊社の風土や仕事内容はイメージがわきましたか?もう少し聞いておきたいことなどあればご質問ください。

- 今日の面接を経て不明点や質問はありますか?

- 最後にここはアピールしておきたい、言い足りなかったことやこれは伝えておきたいことなどはありますか?

採用で重視する指標ごとの面接質問例

コミュニケーションスキル

- 周囲からどのような人だと言われますか?

- チームで仕事をするときに、どのような役割で仕事をすることが多いですか?

- コミュニケーションで特に重視している点は何ですか?

志向性

- 仕事でやりがいを感じるのは具体的にはどのようなときですか?

- 自分のモチベーションは何だと思いますか?

企業カルチャーとの親和性

- 業務環境で重視するものはありますか? その理由は?

- 組織に必要不可欠と考えるものは何ですか? それはなぜでしょうか?

- 弊社にはどのような印象をお持ちですか?

スキル・経験マッチング

- 担当していた業務で成果を出すためにどのような工夫をしていましたか?

- これまでの仕事で最も誇れる仕事はなんですか?

ストレス耐性

- トラブルにあったとき、どのように対処しますか?

- これまでに大きな挫折をしたことがありますか? その際に、どのように解決しましたか?

主体性

- 自らのアイデアで行動することと与えられた指示を正確に対応することでは、どちらがより自分の性格に近いですか?

- 入社後に実現したいことはありますか? それに向けた方策はありますか?

協調性

- チームワークの際に心がけていることはありますか?

- 協調性が発揮できた場面の具体的なエピソードを教えてください。

オンライン面接で注意したいポイント

選考段階によってオンライン面接とオフライン面接を併用して実施する企業もいるでしょう。ここでは、オンライン面接で注意したいポイントについて解説します。

ネットワーク環境やセキュリティを整える

接続トラブル、通信環境の不具合をできるだけ回避するためにも、事前に接続テストを行い、ネット接続の安定している場所の確認、接続方法の確認は済ませておきましょう。

接続トラブルが発生したときのために、あらかじめスマートフォンでのテザリングなど予備の通信手段も検討しておくとよいでしょう。

画面に不要な情報が映らないように、デスクトップに余計なファイルを置かず、不要なファイルは事前に閉じていることを確認した上で面接に臨みましょう。

カメラが目線とまっすぐになるよう調整する

面接時はカメラの位置に気をつけましょう。相手からの見え方を考慮したうえで、カメラの位置を調整します。カメラが自分の目線よりも下にあると上から目線になり場合によっては偉ぶったように見えてしまう可能性があります。

一方、カメラが自分の目線よりも上にあると下を向いているように見えてしまうため、カメラの高さが目線と同じ位置に来るように調整しておきます。

リアクションは大きくとる

対面と違い、オンラインでは相手の表情や雰囲気、空気感が読み取りにくいため、応募者は話が伝わっているか不安に思うことがあります。

そのため、相槌やうなづきなどのリアクションは普段よりも大きめに取るとよいでしょう。

また、面接官からも応募者の表情が読み取りにくいため、対面で話すときよりも注意して相手の表情や反応を確認しながら話をするようにしましょう。

音声等のトラブルがないかこまめに確認する

相手の反応が分かりにくいため、応募者に音声が届いていない、音声が途切れているなども気づかずに話し続けてしまう場合があります。

「音声は大丈夫ですか?」や「疑問点などはないですか?」など、音声がきちんと届いているか、応募者が理解しているかをこまめに確認しながら進めるようにしましょう。

オンライン面接については、「オンライン面接を成功させるには?メリットと注意点を解説」でより詳しく解説しています。

面接官のための実践ガイドブック

面接官として知っておくべきこと、注意点をわかりやすく1冊にまとめた資料です。 下記のような方におすすめです。

<この資料でわかること>

- 面接の準備と流れ

- 質問の注意点と聞いてはいけないこと

- 評価の注意点

など

まとめ:採用に貢献できる面接官となるために

面接官の役割を遂行し、良い人材の採用に貢献する面接官となるためには、応募者に好印象を与える必要があります。企業人であることをわきまえた清潔感のある服装や、開始・終わり・お礼などのあいさつをしっかり行うことは、面接官としての基本です。

話を聞くときには適切な頻度で目を合わせる、傾聴の姿勢を意識するなど、相手への共感を示すことで円滑で実りの多い面接が実現します。面接はより良い人材を採用するために実施することから、応募者のマイナス点ではなくプラス点を見いだす、自社の事業に寄与できる可能性を探るという視点を持つことを忘れないようにしましょう。

また、採用のミスマッチを回避するため、自社の社風や採用方針を明確に説明し、面接の時点で応募者に十分理解してもらうことも面接官の重要な仕事です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次