採用ミスマッチが起きると、早期退職だけでない損失を被る理由

目次

「せっかく採用したのに、期待したパフォーマンスを発揮していない」という課題の原因にミスマッチがあげられます。ミスマッチは、早期離職や業務の生産性低下の要因になるなど、多くの企業がもつ課題です。

特に早期離職は、業務に直接関係する人員不足だけではなく、採用や育成にかけた労力が無駄になってしまうなど、さまざまな損害が発生します。この記事では、ミスマッチが起こる原因や、防止策のポイントなどを解説します。

この記事をざっとまとめると

- ミスマッチは経験やスキルだけでなく、人柄や本人のキャリア志向でも起こる

- ミスマッチの悪影響は早期退職だけではなく、生産性の低下や既存メンバーの離職も起こりうる

- ミスマッチは採用段階で起こるものと、入社後のフォロー不足で起こるものがある

採用におけるミスマッチとは

採用のミスマッチとは主に以下のようなことを指します。

人材選びの不一致は、採用担当者が思っている以上に大きな影響を与える可能性があります。

離職率の状況|厚生労働省データ

離職は採用ミスマッチだけが原因ではありませんが、人手不足の現代、離職率をどう抑えるかも人事担当者は対策を打つことが求められます。

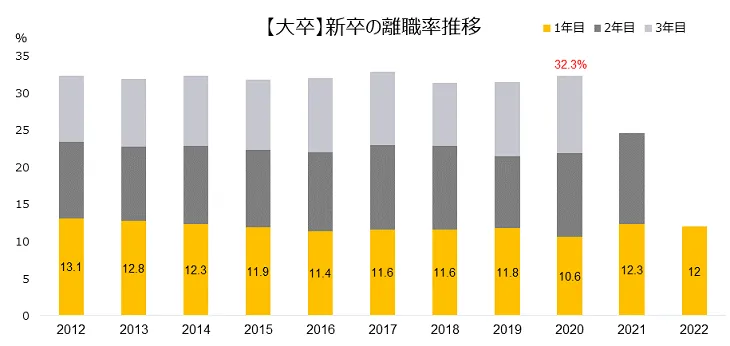

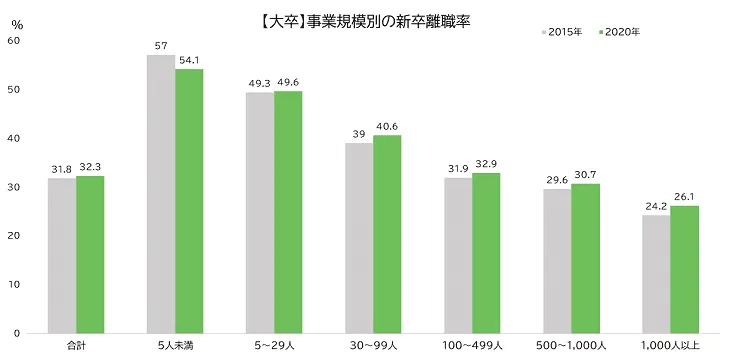

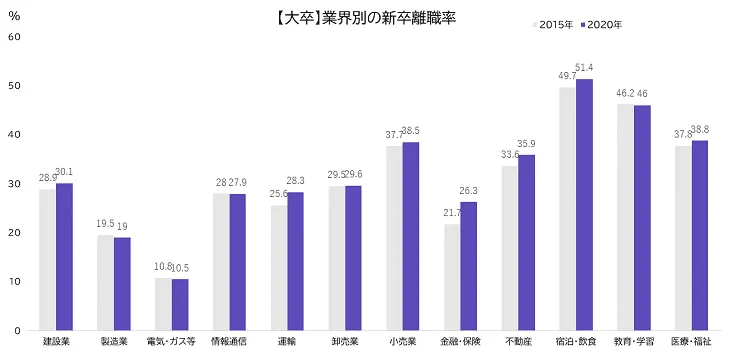

下記は、厚生労働が行った新卒の離職に関する調査結果です。

新卒(大学生)が3年以内に離職する全体の割合は、31.2%でしたが、事業所の規模と業界によって、離職率に大きな差がありました。

▼卒業年別の離職推移

▼事業所別の離職率

▼離職率の高い業界

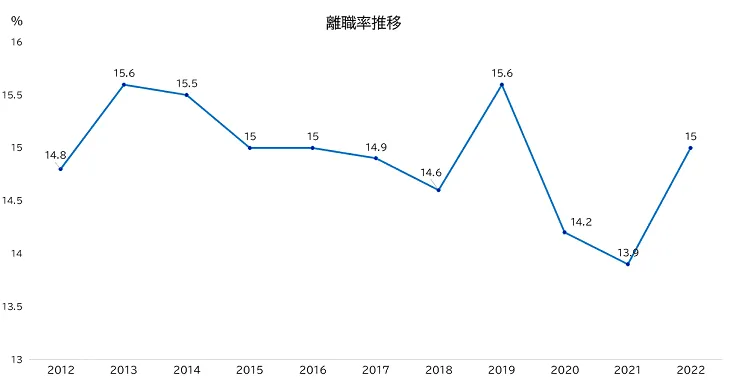

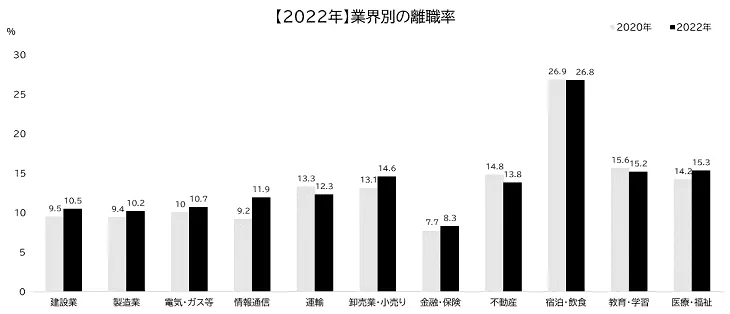

下記は、常用労働者全体の離職率推移です。平均的な離職率は、約15%前後で推移しています。ただし、業界によって離職率は大きく異なります。

▼離職率の推移

▼業界別の離職率

【影響大】ミスマッチで起こる4つの損失

ミスマッチによって発生する問題としては、以下のようなものが挙げられます。

採用コストや工数が余計にかかる

ミスマッチによる早期離職が起これば、採用活動のやり直しや、既存社員への負担増、想定外の育成が必要になります。また、空席ポジションが発生することによるビジネスチャンスの損失も考えられます。

採用への投資が効果を生まないどころか、コストアップにつながってしまうことは、企業経営において大きなマイナスです。

現場が混乱する、業務が進まない

業務に必要とされる要件を満たしていない人材が現場に配属されてしまった場合、組織に混乱をきたす恐れがあります。

当初想定していたチーム体制が組めない、予定していた業務が任せられない、追加の指導や教育が必要になるなどの対応が必要になります。その結果、現場が混乱し、生産性が低下する可能性があります。

既存の社員が辞めてしまう、意欲をなくす

採用におけるミスマッチは、既存の社員の退職やモチベーションの低下につながることがあります。チームの文化やコミュニケーションスタイルに合わない新しいメンバーが加わると、チーム内の人間関係に悪影響を及ぼし、既存の社員が職場に対して不満を抱き、辞めてしまう可能性があります。

また、辞めないにしても不満が溜まりチーム内の雰囲気が悪化、トラブルが頻発するといったケースもみられます。

管理職の採用でのミスマッチは特に問題が深刻で、カルチャーと合わないリーダーシップが部下の社員の意欲を失い、退職につながることもあります。

企業イメージが悪くなる

離職率の悪化は、企業イメージの悪化につながります。一般的に離職率の高い会社は、「ブラック企業なのではないか」など何かしら問題があると捉えられがちです。

人材不足である現在、企業イメージの悪化は、採用をより困難にします。応募が集まらず、後任が見つからないといった悪循環に陥る可能性もあるでしょう。

また、昨今注目されている人的資本の可視化の流れにおいて、離職率も政府があげた開示項目に含まれます。これにより、同業他社との比較が容易にできるため、採用活動に大きな影響がでると予想されます。

関係者間の認識相違を防ぐ。【人材要件チェックシート】

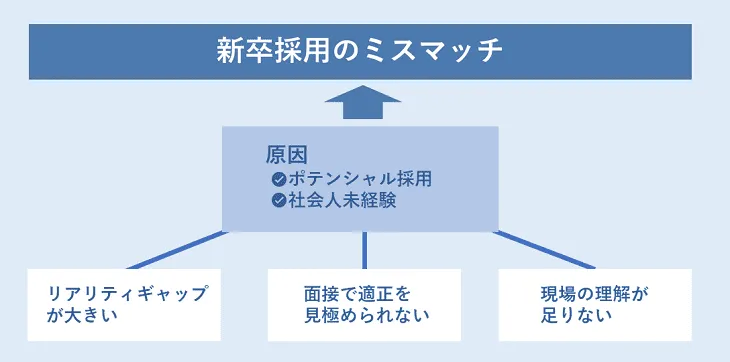

新卒採用のミスマッチが起こる原因とは

新卒採用におけるミスマッチは社会人経験をもたないことに起因するものが多く、仕事内容や職場環境に関する入社前後の認識ギャップがほとんどです。

それぞれ解説します。

リアリティギャップが大きく、フォローしきれなかった

学生時代のアルバイトと違い、社会人は求められる成果や能力、責任が大きくなります。また、年齢層や経歴がそれぞれに異なるさまざまな役割をもった人たちとチームで動くという面に、うまく対応しきれないケースもでてきます。

OB/OG訪問や会社説明会で話を聞いていたとしても、想像とのギャップは起こります。実体験を通して、自分には適していない業務だとわかった、ということもあるでしょう。

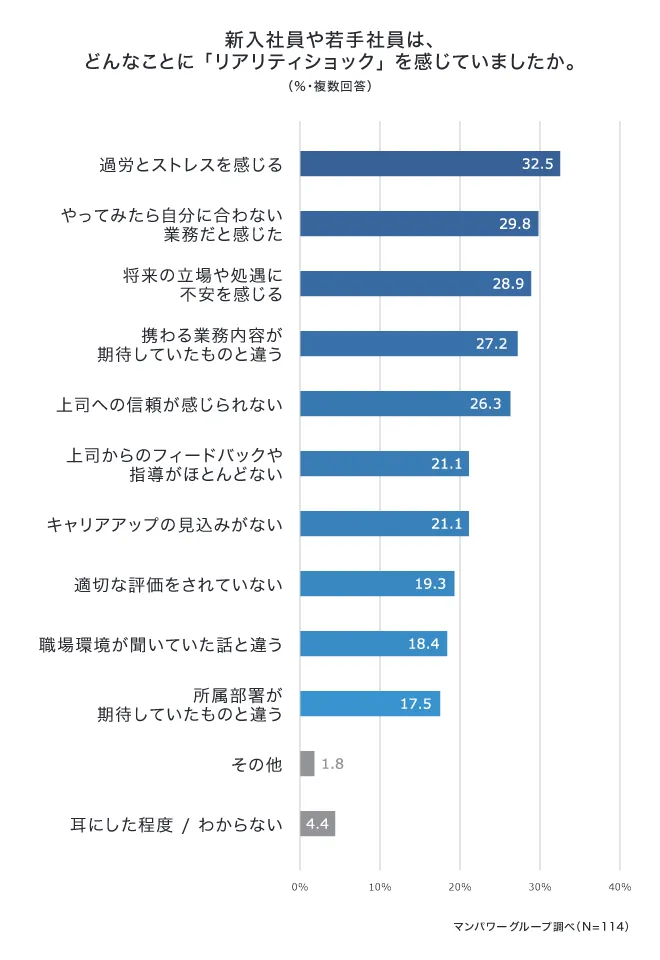

下記は、マンパワーグループが人事担当者に新卒社員のリアリティショックについて聞いた調査です。調査対象の人事担当者約3割が相談を受けていました。相談ベースであるため、相談できないケースを想定すると、さらに多くの新卒社員が悩みを抱えていると想像できます。

調査データ:人事担当者に聞いた、新入社員・若手社員の「リアリティショック」の現状と対処法

採用面接で適性を見極められなかった

企業側でも、潜在的なポテンシャルに注目した採用となるため、どうしても業務適性などを判断しきれないことがあります。

また、自社に興味を持ってもらおうと、良い情報だけを伝えてしまったことが、入社後の大きな落胆に繋がることもあります。

現場の理解が足りない

新卒の受け入れに慣れている現場であれば、新卒社員がどのような状況か心理的な面も含めてオンボーディング(新入社員の職場への適応支援)の実行やケア、習得状況に応じた教育ができるでしょう。

一方で即戦力や業務未経験でも社会人経験のある新入社員しか受け入れたことのない現場や忙しすぎる現場は、新卒社員のサポートやコミュニケーションに問題が起きることがあります。

現場の状況がマッチしていない場合、新卒社員は孤独を感じやすく意欲が低下しがちです。

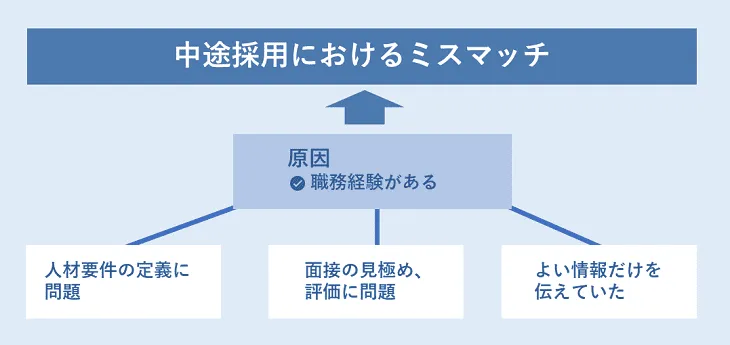

中途採用におけるミスマッチの原因

一方で中途採用では、職務経験をもつことに起因したさまざまな思い込みが、ミスマッチの原因となっていることが多く見受けられます。

人材要件の定義に問題があった

中途採用の場合は、配属ポジションが既に決まっていることがほとんどです。その際に設定する募集要件の定義に問題がある場合があります。能力やスキルだけではなく、組織文化にマッチするパーソナリティなども含めた求人要件を作成しなければなりません。

また、業務の責任範囲や自社でのキャリアパスなども具体的に伝えることが大切です。ミスマッチは、能力が足りないことだけで起こるのではなく、仕事への物足りなさやキャリア志向とのギャップでも起こるものです。

関係者間の認識相違を防ぐ。【人材要件チェックシート】

面接の見極め、評価に問題がある

面接官の主観に基づいた評価によるミスマッチは少なくありません。

一例

- 応募者の前職の勤務先や職務経歴書の内容に対して過剰な期待を抱いた

- 面接官の感覚で面接を進めてしまい要件確認のための質問をきちんと行わない

- 判断ポイントを「スムーズに回答できている」など本質的なものではないところに置く

面接官のスキル不足により適切な合否判定がなされず、入社後のギャップの原因になっていることがあります。

よい情報だけを伝えていた

新卒の離職の原因とも共通するところですが、自社や業務についてよい側面だけを伝えてしまうと、入社後に大きなギャップを感じることになります。

また、先の調査結果のように事実と異なる印象を与えてしまっているケースもあります。

【調査データ】ギャップに起因する離職の理由

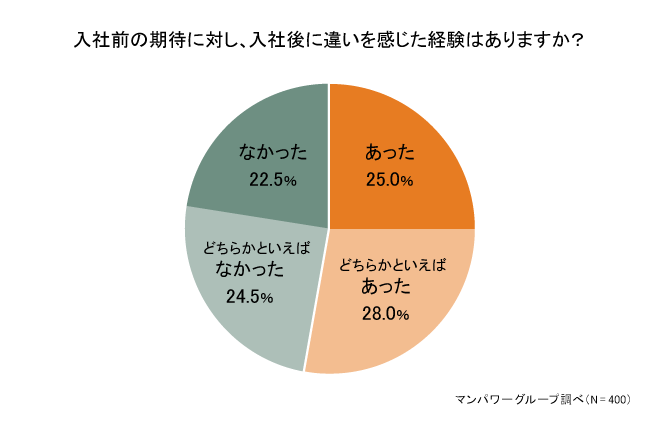

マンパワーグループが2020年5月に発表した調査データにおいて、入社後にギャップがあったと感じる割合は以下のとおりです。

具体的に以下のようなギャップがあげられました。

給与

- 提示された金額より給与がずっと低かった

- 昇給や残業代の内容が全く違った

- 給与が何年経っても上がらない

休日・残業時間

- 残業がないと聞いていたが、実際は定時で帰れない

- 休日出勤が多く、有給も取得しにくい

- 福利厚生がない

スキルアップ・キャリアアップ

- 海外に関わる仕事と言われていたが、担当できるまでに時間がかかりそう

- 研修が充実していると聞いていたが、研修はほぼない

- 教えてくれる人がほぼいない

調査データ:入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感。入社前に聞いておけばよかった!と思ったこととは?

採用時ミスマッチを防ぐ7つの対策

採用時にできるミスマッチ防止策を7つ解説します。

人材要件の曖昧さを無くす

最も重要なのは、人材要件の共有です。配属先をはじめとした現場関係者と採用担当者を中心に、必須要件と優遇要件、ネガティブ要件などを含め詳細に定義します。

関係者間の人材要件の共有は採用の基本ですが、問題は曖昧な言葉で定義されているケースです。

一例

高いコミュニケーションスキルが必要

改善ポイント

「高さ」が人によって異なる。他部署との折衝ができる、カスタマーサポートとして丁寧で迅速な返答ができる、チームリーダーとしてメンバー5人をまとめる、など具体的な状況をシェアし、必要なコミュニケーション力を確認。

柔軟性がある

改善ポイント

「どんなへ柔軟に対応する必要があるのか」を言語化する。予定や計画がよく変更になることへの臨機応変な対応なのか、新規プロジェクトのため状況に応じて目標や行動プランを自ら設定しなおせる柔軟性なのか。

構造化面接・コンピテンシー面接を導入する

面接官の主観による評価を防ぐために、構造化面接またはコンピテンシー面接の導入も効果的です。

構造化面接

構造化面接とは、面接での質問内容や評価基準をあらかじめ決めておく面接のスタイルです。人材要件を確認できる質問を用意し、数値化された評価基準を設け合否判定を行います。

「マニュアルのある面接」ということになるので、面接官による評価のブレが抑えられます。構造化面接については、「【質問例あり】構造化面接とは?導入のメリットと実践方法を解説」で詳しく解説しています。

コンピテンシー面接

コンピテンシー面接とは、ハイパフォーマーに共通する要素を洗い出し、候補者に共通するものがあるかを確認する手法です。過去の行動や行動を起こす動機について、多角的に質問することで、候補者の行動特性や誇張された事実などを見抜きます。「期待と違った」というミスマッチを防ぐことができます。

コンピテンシー面接については、「【質問例あり】コンピテンシー面接とは|基礎知識とやり方を解説」で詳しくご紹介しています。

企業が求めるもの、期待していることを明確に伝える

ミスマッチは、企業側だけで起こるものではありません。人材要件に合った人が入社したとしても、本人の希望と企業が求めるものがかけ離れてしまえば、それはミスマッチと言えます。

どんな能力を求めているか、期待している役割やパフォーマンスは何かをしっかり伝えることは大切です。また、実現できるキャリアパスや身につけることができるスキル・能力などを示すことで、入社後のギャップが少なくなります。

誇張せずネガティブな情報も伝える

求職者に興味関心を持ってもらうため、入社の動機付けとして、応募者に対して自社の良い面ばかりをつい強調しがちです。しかし、実態とのギャップが大きいと内定者の期待を必要以上に高めてしまい、入社後の社員のモチベーション低下や早期離職につながるケースが増えてしまいます。

これを防ぐ取り組みとして、「RJP(Realistic Job Preview)」と呼ばれるものがあります。RJPは入社後のミスマッチを減らす目的で、自社のポジティブな面だけでなく、自社の課題や業務の大変さといったネガティブな面も含めてリアルな情報を事前に開示することです。

候補者の希望も丁寧に聞き取る

面接は、企業が必要とするスキルや経験に関する質問をするだけの場ではありません。同じくらい重要なのは、候補者のキャリア志向、業務に対する希望、働き方など、彼らの期待や希望を丁寧に聞き取ることです。候補者が企業のカルチャーにマッチするかどうかも評価の対象。

カジュアル面談などを通し、候補者がリラックスした状態で自身の希望や期待を伝えやすい場を設けるのもよいでしょう。

リファラル採用を導入する

リファラル採用は、候補者を社員や関係者からの紹介してもらう採用手法です。社内事情をよく知った社員からの推薦であるため、自社の社風に合った人材の採用がしやすくなります。また、候補者も社員を通し、自社のこと業務内容のことをより深く知ることができるため、ミスマッチの回避に効果的です。

短期インターンなど職場体験の機会を設ける

応募者にインターンシップなどを通じて入社前に実務を体験してもらうのもミスマッチを防ぐ方法の一つです。

短期間でも実際の仕事や職場の雰囲気を知ることで、具体的に入社後のイメージをもつことができ、思い込みによるミスマッチを減らすことができます。そのほか現場の実態を知ってもらうために、現場社員との交流会や質問会の開催も効果的です。

入社後にできるミスマッチ防止策3つ

イメージとのギャップは、どうやっても大小起きるものです。リアリティショックに加え、不慣れな環境で戸惑う新入社員を放置せず、フォローアップすることで、早期退職やモチベーション低下を防ぐことができます。

オンボーディングを丁寧に実施

新卒社員に対しては研修を含むオンボーディングプランがしっかりと行われることが多いですが、中途採用の場合は手薄になりがちです。

同じ業界や業務経験があっても、各会社には独自のルールや社風が存在するため、適切なフォローアップは必要。また、同期などとの横のつながりを醸成できる研修も、新入社員の適応を助ける効果的な手段です。

人事担当者による一定期間のフォローアップ

直属の上司に相談しにくい悩みや、面接時のイメージとのギャップを抱えやすい新入社員に対して、人事担当者が一定期間フォローアップを行うことが望ましいです。話せない状況での誤解を防ぎ、入社初期のコミュニケーションをサポートします。

受け入れマニュアルの配布

新卒社員や中途社員の受け入れに慣れていない場合、受け入れマニュアルの配布が有効です。入社研修のプログラムを一定程度設定し、企業理念やコンプライアンスなど全社員に共通するものはeラーニングを用いるなど、現場の負担を軽減する施策もよいでしょう。

まとめ

採用のミスマッチは、情報共有の工夫や入社後のフォローなどによって回避できる部分が数多くあります。入社前後の認識ギャップがなくなれば、定着率は確実に向上します。自社の状況を見ながら、できることから取り組みを進めていきましょう。

目次

目次