【新卒採用の始め方】流れと準備・進め方をわかりやすく解説

目次

はじめて新卒採用を実施する方向性は決定したものの、社内に新卒採用についての知識や経験を持つ人材がいない、対応できる担当者が足りないなどのお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では大学・短大・専門学校などの新規学卒者を採用する際の計画から入社までの流れ、準備すること、注意点までわかりやすく解説します。

新卒採用の一般的な流れ・年間計画

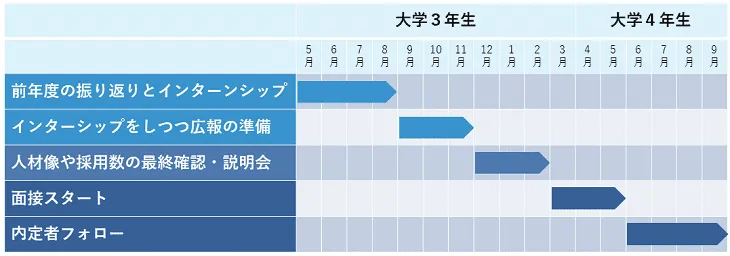

まずは、一般的な新卒採用のスケジュールを確認しましょう。ここでは、4年制大学の学部卒生を例に主な流れを解説します。

大学院・短大・専門学校卒生の場合、基本的にはそれぞれの卒業年を基準とし、四年制大学生に準じた流れとなりますが、専攻や地域によってはインターンシップの参加率や選考のピークに多少の違いが生じます。

また、同じ新卒でも高校生を対象とする場合、学校を通じた採用選考が基本となるため、以下の流れとは異なります。

| 大学3年生5月~8月頃 | 前年度の振り返りとインターンシップ開催 |

| 大学3年生9月~11月頃 | インターシップをしつつ広報の準備 |

| 大学3年生12月~2月頃 | 人材像や採用数の最終確認・説明会開催 |

| 大学3年生3月~大学4年生5月頃 | 面接スタート |

| 大学4年生6月~9月位頃 | 内定者フォローを実施 |

なお、採用選考のスケジュールは政府による「就職・採用活動日程に関する要請」をもとに大学の求人票公開や就職ナビサイトの受付開始日程が決定され、大きな流れが変わっていきます。

大きな変更がある場合、学生の学業に悪影響が出ないよう、早めに周知依頼の要請が行われます。現時点では2025年卒以降の採用選考スケジュールと大きな変更事項はありません。

新卒採用の流れ

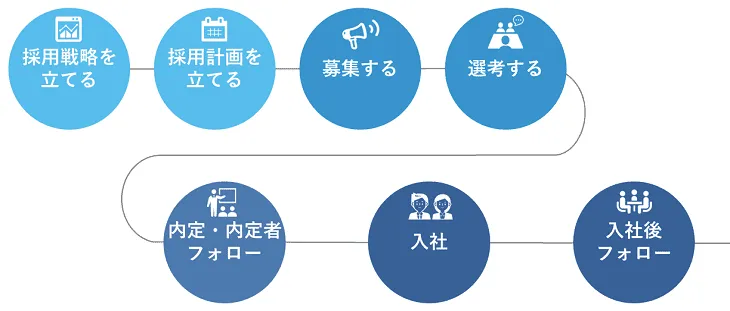

新卒採用は中途採用と比較して、採用計画から入社までの期間が長いのが一般的です。前述したように、一般的な新卒採用スケジュールを確認しながら、その時期に応じた活動を行わなくてはなりません。

一般的な新卒採用の流れについて詳しく説明します。

採用戦略を立てる

採用戦略とは、企業や組織が新しい従業員を効果的に募集、選考し、雇用するための計画的なアプローチのことをいいます。

「なぜ」採用を行うか、そのために「何を」するかが戦略です。

単純な欠員補充や現場からのニーズの反映だけではなく、中長期の事業戦略との整合性があることで、求める人材を効率的に採用し、事業戦略にも良い影響を与えます。

【具体例】採用戦略で決めておくもの

- 採用の体制

- 新卒採用の目的

- 中長期的な計画

- 経営方針や事業計画をもとにした採用人数

- 配属先部門

- 新卒研修等

採用戦略の立案の進め方や役に立つ分析手法についてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

採用計画を立てる

採用計画とは、経営方針や事業計画に基づき、新しい人材の採用や既存社員の異動・配置の計画を立てることです。

「いつ」「どのように」行動するか、具体化することが計画です。

具体的になった計画を社内で共有することで、役員・人事採用担当者・受け入れ先の担当者など、関係者間の認識のズレを防ぎ、イベントや面接、会場の確保など社内の協力も得られやすくなります。

【具体例】採用計画で決めておくもの

- 求めるスキルや能力、経験、属性などの求人要件

- 評価項目と選考方法

- 採用予算

- 採用スケジュール

- 採用方法

- 内定者/入社後のフォローアップ方法

- 実績の振り返りと分析の方法とタイミング

- 採用市場の動向リサーチ

採用計画の立て方や、質の高い採用計画を立案・実行する際のポイントについてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:採用計画とは? 準備と計画の立て方、成功のポイントを解説

募集する

新卒採用でよく用いられる母集団形成方法は次の通りです。

- インターンシップを開催しインターンシップ情報サイトに出稿する

- 合同企業説明会に参加する

- 就職ナビサイトに出稿する

- 新卒採用ホームページや採用専用SNSを立ち上げる

- 就活スカウトサイトでオファーメールを送る

など

新卒採用の場合、採用期間が長期に渡ること、時期によって他企業との選考や内定出しのタイミングが重なるなど、中途採用にはない注意点があります。自社にとって都合の良いスケジュールだけで広報を選択するのではなく、新卒採用の大きな流れのなかでどのように広報を行うかを検討しましょう。

多数の母集団形成手法を利用した場合は費用がかさみますが、ひとつの手段に絞るとリスクが大きくなります。バランスのよい募集方法を検討しましょう。

関連記事:失敗しない採用のための15の母集団形成方法の選び方

選考する

新卒採用は中途採用と異なり、スキルや実務経験などわかりやすい指標ではなく、将来の可能性、ポテンシャルを評価することになります。どのような点を評価ポイントにするかをはっきりと定め、それを見極める選考方法を決定します。

- 選考方法(エントリーシート、適性検査、グループ面接など)

- 面接官の選出

- 面接における質問事項

- 各ステップにおける評価基準

- 選考過程や流れ

選考することに比重を置きがちですが、面接は学生との重要な接点です。面接の場は企業が一方的に学生を選ぶためだけのものではありません。選考でのコミュニケーションを通じて、学生もまた企業を比較していることを意識しましょう。

内定・内定者フォロー

内定から入社までの期間が長いことは新卒採用の大きな特徴のひとつです。

インターンシップからの早期選考で、大学3年生のうちに最終選考までステップを進めるケースも出てきました。その場合、1年以上の「内定者期間」があることになります。

一般的な内定のタイミングは大学4年生の6月前後がピークとなりますが、その場合でも10ヶ月前後と長期間の内定者フォローが必要です。

新卒採用は活動期間が長く、学生も就職活動をしながら会社を比較・検討するため「内定=入社予定」とは言えません。

とはいえ、学生が負担に感じるような課題を課すことや、学業や課外活動の妨げになるような研修を行うことはNGです。入社に対するモチベーションが上がるような内定者フォローの仕組みを検討しましょう。

関連記事:新卒内定辞退の理由から見る辞退率低下に向けた効果的な対策

入社

新卒の場合、4月1日(4月1日が休日に該当する場合は次の就業日)に入社式を行うことが一般的です。毎年ニュースの話題に挙がるように、多くの学生にとって入社式は「あるもの」としてイメージされています。

採用・配属がそれぞれの支社で実施されている場合も、入社式は全社行事として本社で執り行い、新卒ならではの「同期入社」の一体感を感じてもらう機会として入社式を活用することをおすすめします。

また、就業規則やビジネス用機器の使い方、ビジネスマナーなどを盛り込んだ新入社員研修や懇親会なども多くの企業で実施されています。

入社後フォロー

「入社式以降は配属先の部署にOJTを任せたまま、人事採用担当者として関わることはない」という状況はおすすめできません。

入社後のフォローの有無は、新入社員の定着やモチベーションに大きく影響します。

具体的には、入社後1年~若年層の離職率が高いとされる入社3年目まで、以下のような入社後フォローが有効です。

- 配属後の悩み事や課題について定期的なヒアリング

- 段階に応じて必要な研修の手配

- 定期的な同期社員との交流の場の提供

- 今後のキャリアステップに対する相談

その後の階層別研修まで、採用戦略を踏まえて計画しましょう。

新卒採用で準備すること・決めておくこと

これまで解説した新卒採用の流れに沿って、具体的に準備すること、決めておくことを具体的に挙げていきます。採用人数や人材要件、地域や業種などに関わらず、すべての会社で必要な項目です。

人材要件・ターゲット

最初に取り組むのは人材要件・ターゲットの設定と社内での認識共有です。

人材要件とターゲットの設定は大変重要であり、ここを具体的にするからこそ、ターゲット層の目にとまるキャッチコピーや求人内容、広報活動が可能となります。

例えば、グローバル企業をアピールしたとして、実際にはグローバルと関わる仕事は少ない場合、入社後のギャップが大きく早期退職に繋がるなどの問題が起きます。

将来を担うエンジニア候補を採用したい場合、ターゲット学生がどんなサポートや支援を望んでいるかを知らないと、ふんわりとした印象しか伝わらず、応募に繋げることができません。

人材要件を決定する場合には、以下の項目を参考としてみてください。

- 学歴(大学院・四年制大学・短大・専門学校)

- 学部学科系統(全学部応募可/指定学部系統)

- 募集職種(総合職採用/職種別採用)

- 第二新卒の可否

- 必要なスキル(普通自動車免許/語学力/資格など)

- 学業成績

- 居住地(配属先)

- 求める人物像(ヒューマンスキルや意欲、キャリアへの考え方など)

採用スケジュール

さきほど「新卒採用の一般的な流れ・年間計画」で解説したとおり、新卒採用には一般的な流れがあります。その一方で、すべての学生がこの一般的なスケジュールだけで就職活動をするわけではありません。

たとえば海外大学への留学生や部活動などで引退時期が遅い学生、教育実習などで就職活動のピーク時期に活動できない学生も少なくありません。

また、「通年採用」を実施して学生1人1人に合わせた面接を実施する企業も増えてきました。採用スケジュールを検討する際は、一般的な流れを踏まえたうえで、自社にとってのメリット・デメリットを考えることが大切です。

母集団形成の選択

新卒採用には経験者採用以上に多くの母集団形成の方法があります。

その中でも多くの学生が利用するのが以下のような方法です。

- インターンシップ情報サイトからインターンシップを探す

- 就職ナビサイトから探す

- 合同企業説明会(大学主催/生協主催/ナビサイト主催/自治体主催など)に参加する

- 新卒採用ホームページや採用専用SNSから直接応募する

- 就活スカウトサイトでオファーメールを受け取った中から選ぶ

- 大学に来た求人票から探す

- 部活やサークルの先輩から紹介を受ける

これらさまざまな母集団形成ルートから自社を知ってもらい、会社説明会や会社案内(パンフレット)、ホームページなどの広報活動と並行して理解を深めてもらえるように活動しましょう。

さらに詳しい母集団形成の方法を知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:失敗しない採用のための15の母集団形成方法の選び方

選考フロー

新卒採用と経験者採用の選考フローを比較した場合、特に大きな違いとなるのが以下の3点です。

- 応募者数が経験者採用よりも多い

- 業務経験がないため、ミスマッチがおこりやすい

- 入社日は基本的に4月1日で確定しており、内定から入社までの期間が長い

この3点の違いがデメリットにならないよう、スムーズな受付システムやデータベース管理システムを導入したり、一度に多くの選考が可能なエントリーシート(ES)やWebテストを導入したり、手厚い内定者フォローを用意したりといった選考フローを組まなければなりません。

採用フローのモデルケースを知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:採用フローとは?設定の基本と新卒採用と中途採用別に解説

採用基準・評価シート

経験者採用の場合、これまでの実績や明確なスキルなど、応募者同士の比較が容易なポイントがあることが多く、採用基準もそれに従ってわかりやすく設定できます。

その一方、新卒採用は「ポテンシャル採用」とも言われるほど、現時点ではあくまで「可能性」を見ることになります。

そのため、面接官個人の「勘」に頼って合否を決めるようなケースも少なくありません。しかし、採用基準が明確でない場合、ミスマッチが生じやすくなったり、本来なら採用すべき学生を不採用にしてしまったりといった問題が発生しやすくなります。

具体的な採用基準の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

内定者フォロー施策

学生1人が応募する会社の数は、数十社にのぼることも少なくありません。複数の内定が出る学生も多いうえ、選考途中に学生の志望度を確実に確認することは現実的ではありません。

内定後のコミュニケーションだけでなく、内定を出す前に、内定辞退率を下げるための施策に取り組みましょう。

新卒が内定辞退をする理由や内定辞退防止策についてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご参照ください。

関連記事:新卒内定辞退の理由から見る辞退率低下に向けた効果的な対策

新卒採用スターティングガイド

新卒採用をこれから始める企業向けに、採用活動の基本ステップをわかりやすくまとめたガイドです。 計画立案から母集団形成、選考、内定者フォローまで、一連の流れを整理して解説しています。

<この資料でわかること>

・ 新卒採用に取り組む際の基本ステップ

・ 計画立案から採用成功までの流れ

・ 母集団形成・選考・内定者フォローのポイント

新卒採用活動での注意点

最後に、新卒採用活動をはじめる前に知っておきたい注意点ついて解説します。

- 新卒採用の成果が出ない場合は採用手法を見直す

- 新卒採用の業務を効率化する

- 採用市場の変化に対応する

いずれも対応が遅れると新卒採用に大きな支障をきたす可能性があります。

新卒採用の成果が出ない場合は採用手法を見直す

新卒採用には複数の母集団形成方法があります。

- 過去の成功体験にこだわってしまい、効果が低くなっているにも関わらず同じ母集団形成方法を続けてしまう

- 手間や費用の問題で採用ページやオウンドメディアの更新が止まったまま

など、新卒採用に結びつかない、効果の出ない手法をそのまま放置していると、そのことによって学生の印象が悪くなるといったデメリットさえ生じかねません。

どんな手法がどのように効果を上げているか、常にモニタリングするよう意識しましょう。

新卒採用の業務を効率化する

新卒採用の業務は多岐にわたるうえ、時期が重複することもあり、業務効率化は避けて通ることができません。

はじめて新卒採用を実施する場合、社内の人的リソースだけで業務にあたるのは難しいケースが少なくないでしょう。採用業務を切り分け、必要な時期に必要なだけアウトソーシングするなどの検討も必要です。

採用市場の変化に対応する

新卒マーケットは景気動向や教育環境、新しいサービスの台頭などによって変化します。

例えば、コロナ禍をきっかけにオンラインでの会社説明会や面接が一気に普及し、遠方の学生との接触機会が増えた、対応できる学生総数が増えて採用基準を上げることができたといった変化がその一例です。

学生のニーズがどのように変化しているか注視し、それに応えましょう。

まとめ

新卒採用は中途採用と比較して、採用計画から入社までの期間が長く、一般的な新卒採用スケジュールを確認しながら、その時期に応じた活動を行う必要があります。母集団形成から入社後教育まで一貫して採用戦略が反映されたものになっているか、フェーズごとに確認しながら進めましょう。

自社のリソースだけでは採用戦略を実現できない場合、それをサポートしてくれる採用支援会社の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次