年功序列は廃止すべきか?メリット・デメリット、注意点について

目次

人事の処遇の考え方は世の中の変化に応じて変わることが求められていますが、長らく大きな課題となっているのが「年功序列」です。

1995年に経団連が発表した『新時代の「日本的経営」―挑戦すべき方向とその具体策』の中で既に「見直す必要があろう」と触れられた年功賃金が、30年近く経った今でも論点として残り続けている理由は何か。

今回は、昭和の人事レガシーである年功序列に焦点をあて、なぜ今でもその壁を越えられないのか、そしてそれを超えるためにはどうすればよいのかを考察します。

年功序列と、それを産み出す年次管理とは

年功序列は、以下の2つの観点から成り立っています。

- 年齢・勤続年数順のポスト任用

- 年齢・勤続年数に応じた年功賃金

この年功によるポスト任用と年功賃金の基盤となるのが、入社年次に応じた序列と相対評価を行う「年次管理」です。最初に、「年功序列」とそのベースとなる「年次管理」について解説します。

年功序列とは

年功序列とは、社員の年齢や勤続年数を評価基軸にして昇格や賃金を決定することを指します。これは、勤続年数の長さに比例して仕事を行うスキルが高くなることが前提です。

言い換えると、優秀でなくても10年同じ仕事をした人のほうが、優秀な新卒入社より、経験が長い分、当然仕事を行うスキルも高く、仕事の成果も出せるため職位と給料も高いので、それにあわせた処遇を行うということです。

ある意味、入社した順番で能力の高さが決まり、その先輩が先輩より未熟な後輩に仕事を教え、育てていく。社員の総力をあげていく処遇の根本思想になります。

年次管理とは

年次管理とは入社年で序列を決め、年次を評価や処遇のベースと置くことを指します。

2024年に入社した社員を「2024年入社組」と呼ぶ、「今の幹部は入社●年組」や「●年組の社員には当たりが多い」のような使われ方をするのを聞いたことがあるでしょう。

同年次で競いあわせ、切磋琢磨する狙いもありますが、先輩・後輩の序列がハッキリしており、この序列をベースに昇格を考えるため、年功序列の根源につよく繋がっています。

日本で年功序列が浸透した背景

年功序列が日本で浸透したのは、戦後の高度成長期にピッタリと当てはまったからです。

労働者の賃金が急上昇し続けたが年長者が少なく若い働き手が多かった

高度経済成長期は現在とは比較にならないくらい労働者の賃金が大きく上昇していました。男性の平均賃金は1995年に比べて、1975年には7.4倍。女性の平均賃金は1955年から1975年までに9.0倍と急上昇しています。

賃金の上昇は、総額人件費として企業のコストへダイレクトに影響し、この賃金上昇を緩和するために、年功序列は機能しました。戦後、年長者が少なく、若い働き手も多かったこともあり、職業人生全体で報酬の収支のつじつま合わせを行ったのです。それが、「賃金後払い制度」です。

「賃金後払い制度」とは、若い頃は成果に対する報酬が低めでも、将来的に昇進し、高い報酬を得られるように賃金が上がっていく仕組みのことです。年金退職金として老後資金を出すことで、若手の労働力を安く使うことに成功しました。

当時の経済成長とともに、企業は拡大し、管理職のポストも次々と増えていきました。多くの社員は自分が将来必ず管理職になり、家族や社会からの評価を得られると信じていました。仕事は現場の若手に任せ、後輩たちから尊敬されつつ、高い報酬を受け取ることができ、老後の経済的不安も感じる必要がありませんでした。

さらに、毎年の昇給が約束されていたため、賃金後払い制度が広く受け入れられたのです。この賃金後払いは、年功序列によって将来が保障されるものであったため、急速に浸透しました。

年長者を敬う日本の文化にフィットした

日本では、年長者を敬う文化が根ざしていました。ゆえに、年功序列の処遇は当たり前のように広まりました。これは特殊な状況で、他の国々では差別をなくすために同一労働同一賃金が法律で定められ、職務給が一般的でした。

これは、儒教の影響が大きいと言われており、当時年功序列の処遇を行っていたのは、日本と韓国のみでした。

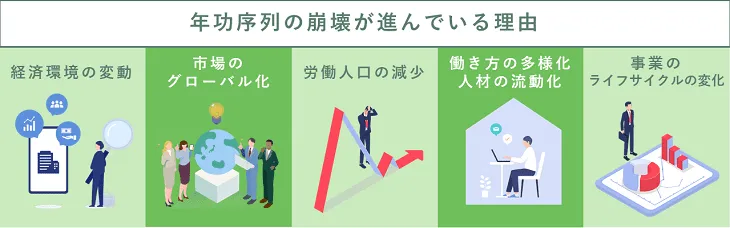

年功序列の崩壊が進んでいる理由

年功序列はなぜ、機能不全になったのか。経済・ビジネス動向や労働市場、働き手のニーズにより年功序列が機能しない方向にシフトしたことが原因です。

経済環境の変動

経済状況が停滞から抜け出せない上に市場環境の変化に対応するため、企業は投資とコストカットの両面が求められるようになりました。

人的側面も同様に、必要とする人材の確保に費用を集中させるなど、コスト配分対象の選択と集中は避けられないものとなり、一律的な昇給への余裕がなくなり、年功序列は足を引っ張る制度と化したのです。

市場のグローバル化

市場のグローバル化も年功序列を機能不全にさせた大きな要因です。グローバル化や技術革新が進むなか、競争力を強化するには異文化への対応力や斬新な発想を持った多様な人材を取り込む必要がでてきました。

AI等の技術者をはじめとした専門性を備えた中途入社者や外国人を採りやすくするには、年功処遇では対応できません。

関連記事:エンジニア採用が難しい6つの理由|採用に苦戦する企業の共通点とは

労働人口の減少

少子高齢化が進行し、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少化が進み、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。

年功序列は、多くの若手が中高年を支える構造で成立するため、若手の労働力が物理的に少なくなると、その構造が成立しなくなります。

関連記事:人手不足により企業が直面する問題とは 解消に向けた対策を解説

働き方の多様化、人材の流動化

労働人口の減少により、労働市場は求人倍率が1を超える売り手市場です。労働者の働くニーズを満たさない限り、採用が難しくなりました。

その働き方のニーズは多様化しています。2人に1人は転職する時代で、転職も抵抗なく当たり前になっています。ワークライフバランス、副業など、多様な働き方に答えることが求められ、結果、その働き方と相性が悪い年功序列は敬遠されるようになりました。

事業のライフサイクルの変化

テクノロジーの進化やグローバル競争の激化、市場ニーズの多様化など、事業のライフサイクルも速くなったため、経験が長い人ほど活躍できるとは限らない時代になりました。

年齢を問わず、即戦力として活躍できる時代にあったナレッジやスキルを持つ人材の採用では、長い経験を有することを重要視する年功序列は魅力に映らず、採用市場での競争力の低下を招いてしまいます。

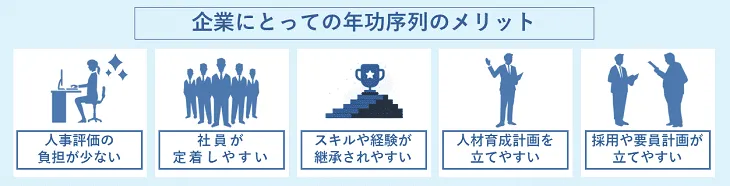

企業にとっての年功序列のメリット

では、年功序列は企業にとって悪でしかないのでしょうか。

本当に悪影響が大きければ、とっくの昔に葬り去られていたはずです。天秤にかけた結果、メリットがあるので、今まで捨てきれなかった側面もあるのです。

人事評価の負担が少ない

業績や能力、行動における評価の結果以上に、年齢や勤続年数という絶対値な基準がベースの評価となるため、評価結果は納得せざるを得ません。

上司や先輩、後輩との序列が保たれたまま、全体が上にあがっていくことが基本であり、昇進昇格の判断も年次をベースにした相対評価になるので、昇進昇格審査の資料作成や判断の負担も減ります。

社員の視点からみると「今年は昇進昇格しなかったが、年功序列なので数年hh遅れても出世できる」という安心感が芽生えるため、評価に対する不平不満が最小限におさえられ、評価の異議申し立ても激減し、人事評価に関わる総合的な負担が少なくなります。

関連記事:人事評価制度の作り方|導入手順と評価方法をわかりやすく解説

社員が定着しやすい

勤続年数が長ければ長いほど、職位や収入があがっていくため、長く勤続することに社員は大きなメリットを感じるようになります。

上司や先輩の後ろ姿をみることで、「何年後にはどの職位まで昇進し、報酬はいくらくらいもらえそうか」と社員は人生設計をしやすくなるため、将来の雇用や報酬の不安を減らし、安心・安定感を覚えるので社員が定着しやすくなります。

多くの場合、年功序列にあわせた昇格・昇給に加え、退職金も定年退職に近い年齢まで勤続しないと大きく目減りする自己都合退職係数を組み込んであることもあり、生涯年収で損をしないようにという心理から定着が促進されます。

スキルや経験が継承されやすい

年功序列により長期雇用が前提となるため、習得まで時間と手間がかかる専門的なスキルの習得や経験を承継しやすくなります。

これは技術職だけでなく営業や事務等、全ての職種に該当します。結果、「我社の生き字引」、「この件はAさんに聞け」など、長年の勤続の中で誰がどんな専門性やスキルを持っているかが知れ渡ることになるため、自然にナレッジシェアが進み、全社の専門性やスキルの向上に繋がります。これは、短期で社員が退職しないからこそできる強みです。

人材育成計画を立てやすい

長期的視点での人材育成の計画ができるのも、長期雇用を前提とした制度のメリットです。もし、ある部署で十分に発揮できなくても、配置転換によって別の上司のもとにつく、異なる職種を経験させるなど、その社員に合った役割や分野を見つけることができます。

若手にあえてチャレンジをさせ、一皮剥けるまで待つ余裕も組織に生まれますし、「失敗したらクビ」ではないため、安心してチャレンジできるようになるため、組織が活気づきますし、新規事業やイノベーションを起こしやすくなります。

次世代の幹部育成のために、現在の経営者や幹部の直伝で時間をかけたOJTを行ったり、複数の部署をローテーションで経験させて鍛えあげることも、長期雇用が前提だからこそ計画的に行えます。

関連資料:はじめて人材育成・組織開発担当になったら知っておきたいこと

社員もキャリアプランを立てやすい

年功序列に基づき、「入社何年目にはこのレベルのスキルや経験が必要」というように、社員の成長段階が明確に設定されます。これにより、社員一人ひとりが将来のキャリアプランを具体的に描きやすくなり、「何年後には先輩のBさんのようになりたい」といったキャリア目標を立てやすくなります。

また、年次に応じて求められるスキルアップの基準があるため、上司や本人にとっても良い意味でのプレッシャーとなり、仕事を惰性で行うことなく、積極的にスキルアップを目指すようになります。さらに、長期雇用が前提であるため、同期同士の連帯感や刺激が生まれ、互いの成長意欲を高め合うことができます。

企業側にとっても、階層別に求められるスキルが明確であるため、階層別教育への投資や施策を効果的に進めやすくなります。

関連記事:企業がキャリアパス制度を導入する5つのメリット|事例あり

採用や要員計画が立てやすい

等級別の人員構成(人員ピラミッド)も年齢や勤続年数に紐づくため、「何年後はどの等級に要員は何人になるか?」、「定年退職者が毎年どれだけでて空きポストがでるか」といった予測が、年齢・勤続年数という絶対値をもちいることで精度高く予測することができます。

結果、会社の戦略や中期経営計画にあわせたビジネス規模を想定し、必要な階層別の要員数の過不足がわかるようになるため、新卒・中途をあわせた精度が高い採用や要員の計画を立てることが可能です。

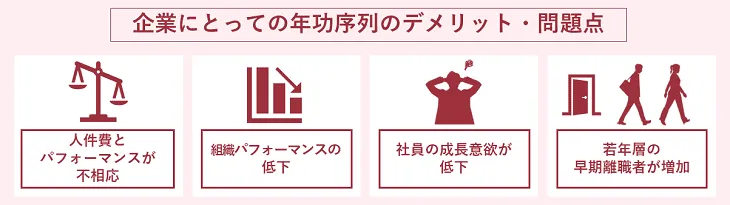

企業にとっての年功序列のデメリット・問題点

年功序列には大きなメリットがある反面、その脱却からの提言が長年絶えないほどのデメリット・問題点があります。

環境変化が少なく、毎年、安定的に組織が大きくなり続けることが、年功序列の機能する前提です。その前提条件が崩れた現在、年功序列のデメリット・問題点が組織の成長の足を引っ張る事態に陥っています。

人件費とパフォーマンスがつりあわなくなる

年功序列による報酬カーブは、前項で解説した通り、新卒から定年までの長期間でつじつま合わせを行います。結果、若手は本来のパフォーマンスより報酬がおさえられ、逆に中高年は自身のパフォーマンスより高い報酬を受けとることになります。

中高年社員の数が多い逆ピラミッド型の会社の場合、現在の全社のパフォーマンスに対し、人件費が必要以上に増大するというマイナスインパクトを起こすこともありえます。

働かないおじさんが量産され、組織のパフォーマンスが下がる

会社や組織が停滞したままで年功序列を続けると「働かないおじさん」が量産されます。

年功序列で停滞した組織は、役職定年を導入することで、若手の登用機会を増やそうとします。役職定年とは、一定の年齢に達した従業員がそれまでの役職を退任し、一般の職位に戻る制度を指し、会社視点では人件費を少しおさえることができるメリットもあります。

しかし、年齢で外されたおじさん達は、嬉しいわけではありません。長年会社に貢献し続け、昨日まで管理職等で認められた存在だったのに、職位から外され、後輩や元部下の配下で使われるようになります。

職位も、報酬も長年貢献した想いやプライドもはく奪された状態でも、定年までモチベーション高く働けということ自体に無理が生じます。結果、給料レベルしか働かないと言い出すが、実際は給料未満の仕事しかしない働かないおじさんが出来上がるのです。

年功序列の文化では、元部下や後輩は、役職定年になった先輩には強く言うことが難しく、働かないおじさんも年下から命令や指示を受けることを嫌がる傾向があるので、お互いやりにくくなり、ギクシャクしてきます。結果、働かないおじさんがいるだけ、その組織全体のパフォーマンスもモチベーションも下がることになります。

中高年からすると、若い時はパフォーマンスが高い時、報酬が低かった分、後払いで今高い報酬を得る権利があると考えるのは当然の権利でもあるため、時代の板挟みの可哀そうな存在になり、ある意味では被害者という見方もできるため、ややこしさに拍車がかかります。

関連資料:定年後を見据えた人事制度設計とは 5つのポイントを解説

社員の成長意欲が低下する

年功序列は、出世や成長機会も年齢や勤続年数が上の人から順番に与えられます。「まだ、あなたには早い。先輩達の次に順番が回ってくるので、将来的には悪いようにはしない」という思想・理屈です。

組織が成長し続け、先輩達が先に処遇されない限り、順番待ち状態が続きます。また、一度職位についた先輩は懲罰レベルのことがない限り、そのポジションに居続けることになり、年齢や勤続年数があがっても、同じ職位・同じ仕事のままという塩漬け状態で滞留し続けます。

その結果、全ての社員が出世や成長の機会を奪われ、同じ業務を繰り返すことで惰性が生まれ、成長意欲が低下しやすくなります。年齢や勤続年数が上がっても、それに見合った成長を遂げていない社員が増加し、表面的には人手が足りているように見えても、実際には優れた人材が不足する状況に。

これにより、組織の成長が停滞し、さらに滞留が進むことで、悪循環に陥ることになるのです。

関連資料:ミドル・シニアはなぜキャリアに停滞感を覚えるのか?

若年層の早期離職者が増加する

今の若年層は、会社が終身雇用で面倒みてくれるとは1ミリも考えていません。バブル崩壊後、年功序列の中で苦しんだ両親をみてきているので、両親のようになりたくないと反面教師にしています。

1社に人生を預けることはリスクしかないとドライに考えています。年長の社員が優遇され、自身の成果が報酬に反映されない会社はサッサと見切って早期退職してしまいます。

今は昔と違い、業界・職種・会社別の報酬水準や転職について簡単に情報がとれるネット社会です。本音や実態を口コミサイトで知ることができるので会社側も情報操作ができない世の中です。

また、労働者不足もあり、若年層は働く場の選択肢は選びきれないほどあるため、年功序列の匂いがする組織から若手は優秀な順で去っていきます。現在は終身雇用ではなく、2人に1人が転職すると言われる時代なのです。

このように、年功序列はしばしば「働かないおじさん』を生み出し、組織全体のパフォーマンスを低下させる結果となります。これは単なる個別の問題ではなく、組織文化や人事制度全体に根深く関わる構造的な問題です。

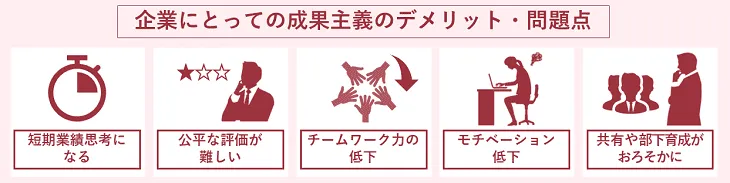

企業にとっての成果主義のデメリット・問題点

年功序列の対極に「成果主義」があり、年功序列に代わる魔法の杖のようにもてはやされましたが、逆に、年功序列の時に機能していた面が機能不全になり、かえって組織がおかしくなってしまったケースも多々生まれました。

「Pay for Performance(成果に応じた報酬)」はある意味当たり前ですが、年功色を払拭するため、極端に個人の精密な成果に拘ったため、行き過ぎたことが原因です。その時に生じた成果主義のデメリット・問題点も紹介します。

短期業績思考になる

短期業績は成果としてわかりやすく、成果主義を推し進めると組織が短期業績思考に陥り、新規事業、イノベーションといった会社の未来をつくる長期的な投資やチャレンジに目が向きにくくなります。中長期やチャレンジが伴うことも指標化は可能でありますが、不確定要素が強く、成果がでるまで時間がかかるので、目の前になる短期業績の達成に目がいきやすくなるからです。

本質的で重要で時間がかかることよりも、やりやすく確実に成果として表れやすいことのほうが評価されやすくなり、そこをさらに意識するようになるため短期業績思考に陥るのです。

結果、短期業績項目の目標をたくさん達成しているが、組織としてはどんどんジリ貧になり、未来が暗くなりやすくなります。

公平な評価が難しい

成果を具体化するため、極力成果をはかる指標を数値化することに拘ることで上手くいくと考えられましたが、業務の全てを数値化できるわけではありません。

数値化できない・しにくい仕事の成果をどう評価すればいいかが常に付きまといます。仮に担う仕事を全て数値化すると莫大な指標の数となるため、ウエイト付けした結果、ウエイトが低い指標の達成度は現場では優先度が低いとスルーされるなど、制度と運用にネジレが生じる現象が多々発生しました。

同じ等級で同じ職種に就いていても、個々の状況やスキルレベルが異なります。たとえ成果指標が同じであっても、達成度が同等であれば、後輩がベテランの評価を上回ることは困難です。

結果として、成果主義を導入しても、実質的には年功序列的な評価が行われることがあり、公平な評価や納得感を得ることが難しくなるというデメリットがあります。さらに、成果の数値化を真剣に追求すればするほど、制度を精緻化すること自体が目的化し、本来の評価制度の目的を見失いやすくなる傾向も見られます。

チームワーク力の低下

個人の成果を精密化することに拘った結果、「個人の目標に書いてあること以外は、自分の仕事ではありません」という個人主義に流れやすいことも大きな問題点です。

目標も上司と部下が密室で握る結果、同じチームの中でも誰がどんな役割でどんな目標を担っているのかが見えにくくなるのでチームで協力しにくくなります。目標は個別に握ることもあり、構造的に個人主義に流れやすくなります。

協力依頼があっても、それを受けた結果が評価にどう影響するかは、ケースバイケースのため、明確な共通となる基準やルールが設定しにくいこともチームワーク力の低下に繋がります。今はリモート勤務が可能なことも多く、お互いの仕事の見えない化に拍車がかかりやすくなっています。

成果に繋がりにくい部門のモチベーション低下

バックオフィスやサポート系の職種など、明確な成果を定義しにくい仕事もあります。工場や保守のように決められたことをきちんと行う職種の場合、役割通りにやり切っても、「それが当たり前」と高い評価が得られにくい側面があります。

結果、バックオフィスや管理部門から不公平だと不満があがる可能性が高まります。

ナレッジの共有や部下育成がおろそかになる

成果をあげるコツを組織に共有したり、部下を育てるために時間を使ったりなど、ライバルを増やすことよりも、評価の対象となる個人成果をあげることに集中する心理が働くため、ノウハウなどが属人化しやすくなります。

結果、組織全体のスキルアップが進まなくなるリスクが高まります。

年功序列がやめられなかった4つの原因

年功序列は今の時代に合わないとわかっていても、止めたくても止められなかった原因は4つあります。

- 結局、経営陣や現場が評価で序列をつける時、年次を意識してしまう

- 人事制度に年功要素が残るメカニズムが残っている

- 年上の部下をマネジメントすることに慣れていない

- 年次管理以外に、昇格の序列を判断する評価データの蓄積がない

結局、経営陣や現場が評価で序列をつける時、年次を意識してしまう

最終評価をする際、相対評価をして順番をつけます。昇格させるにもポストの数は決まっていますし、賞与や昇給の原資が決まっているので、その中でメリハリをつける必要があるからです。

この時、卓越して評価や評判が高い人材は、年功の枠を超えて評価されるようになりましたが、それ以外の社員の評価順を決める時、経営陣や現場の管理職は、年次を今でも強く意識します。

あまり大きな差がないため、年齢や勤続年数の長い「先輩」から順番で評価したほうがバランスいいと考えるからです。今まで年功で処遇してきた経験があまりにも長く、習慣になっていることも理由として挙げられます。

経営陣や現場が最終的に決めた評価は、人事は反抗することはできないため、年功処遇がずるずると続くのです。

人事制度に年功要素が残るメカニズムが残っている

人事制度の中に、年功要素がまだ残されているため、年功処遇を止められないケースも多々あります。

新卒が入社からどう出世していくかを描く「昇格」モデルを設定している企業も多く、最短では30代で部長という設計をしても、標準昇格では40代にならないと課長になれないとなると、結局は社内外から「年功処遇している」とみられます。

「今まで標準昇格は45歳で課長だったのを40歳に早めた」と言っても、それはあくまで社内の年功処遇の調整範囲でしかありません。他社での30代で部長、40代で役員といった昇格モデルと比較されると、バリバリの年功処遇にしか感じられないからです。

年上の部下をマネジメントすることに慣れていない

日本企業は、年下が年上の部下をマネジメントすることに慣れておらず、苦手意識があり嫌がる傾向があります。年上が年下の上司で働くことにも慣れていません。年下の上司、年上の部下となるとギスギスしてしまい、マネジメントが難しくなるのであれば、年功処遇のほうがお互いやりやすいという事態が発生します。

この現象が起きる理由は、日本において新卒採用から昇格していく流れが依然として強いことにあります。新人は、年次が上の社員から仕事の基本や社内での立ち回り方を学びながら成長していきますが、その過程で年上の人を指導したり、マネジメントしたりする機会がほとんどありません。

昇格したとしても、年齢や年次が逆転した状況でのマネジメントが苦手であるという問題が繰り返されてきました。その結果、中途採用を行う際にも、年齢を重視した序列が形成され、新たに採用された人材も年功序列の影響を受けやすくなってしまうのです。

年次管理以外に、昇格の序列を判断する評価データの蓄積がない

では、年功処遇を止めるため、年次管理以外で、昇格の序列を判断する評価データを出せといっても、人事は単年度の評価結果しか蓄積してこなかったので、年功を止める決定打になる評価根拠を出すことができません。

単年度の評価結果があっても、同じ等級にいる先輩と後輩では、担う役割や目標の難易度が異なるため、単純に比較することはできません。仮に役割や目標が同じであっても、昇格したばかりの社員よりも、経験豊富なベテランの方が慣れていて高いパフォーマンスを発揮しやすいものです。

結果的に年功序列的な評価に近い序列が形成され、評価が年功に基づくものと大差なくなり、最終的には従来の年功ベースに流れてしまうのです。

年功序列を続ける4つのリスク

最後に年功序列を止めないと今後起こりうるリスクについて解説します。

年功や年次管理以外の評価根拠の蓄積ができず抜けられなくなる

年功や年次管理の昇格判断に変わる評価根拠を持たない限り、年功処遇はエンドレスになります。前項で解説したとおり、経営や管理職も年功処遇に慣れ親しんできた歴史があるので、年功と新たな評価基準が並列した場合、どうしても年功の処遇判断に流れてしまうからです。

成果主義やジョブ型をはじめ、数多くの企業が2000年前後から年功以外の評価基準を持つため、人事は頑張ってきましたが、「年次別に並べた評価結果は?」の一言で、苦労が全て水の泡になってきた歴史があります。

年次管理を止めない限り、新たな制度のための評価結果がいつまでも蓄積されません。また、年次管理以外の評価判断に慣れるまで時間もかかるし、評価データのストックも時間がかかるため、問題解決が先送りになるリスクもあります。

関連記事:【資料付き】ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いとメリット・デメリット

若年層を中心に採用力が低下する

今の若年層は、必ずしも出世を望んでいるわけではありませんが、成長機会ややりたいことを行える環境を望んでいます。しかし、年功処遇では成長機会やチャンスは年次が上の人材から順番に与えられることになります。若年層はこの順番待ちに耐えられません。会社が職業人生の全てを保証してくれるとは思っていないからです。

年功処遇は職場をみれば一目瞭然です。課長の年齢やプロジェクトに抜擢される人が年功ですし、年長者を処遇するため「代理」「副」等、ライン上ではない役職者がゴロゴロしているからです。今のご時世、会社側が年功処遇を黙っていても、口コミサイトやSNS等で実態が暴露されて広まってしまいます。結果、若手を中心に採用力が低下します。

安定志向に陥りやすく、競争力がなくなる

年功序列は、長い職業人生をかけた椅子取りゲームです。入社から同期を中心に相対評価され、座れる椅子が徐々に減っていく流れになります。若手の期間は、同期間で大きく処遇に差がつかず、潰しがきかない年齢になってから、白黒ついていたことに気づくメカニズムです。

この方法は、若手のうちは差がついているかわかりにくいのでモチベーションが保ちやすいことがメリットです。転職が難しいと感じるくらいで実態がわかるので、転職防止にも繋がります。ただ、相対評価の椅子取りゲームでは、「失敗」が一番の天敵です。

失敗して椅子がとれなければゲームオーバーなので、どうしても無難に安定志向に陥ります。結果、新たな成長にチャレンジすることがなくなり、無難な人ばかりになり、ビジネス面でも人材面でも競争力がなくなっていきます。

古い価値観ややり方が定着しやすい

年功処遇になると、先人達の教えを部下に指示・指導することになります。結果、古い価値観や仕事の仕方が脈々と続き、組織に定着するのです。先人達の教えは確かに本質をついているものも多いですが、時代の変化に追いつかないものも多くあります。

「営業は足で稼げ」「断られた時から本当の勝負が始まる」などはその典型で、現代では相手から嫌がらせと受け取られ、即座に出禁になる可能性があります。これは、先人達は年功で出生し、現場にでる機会が減るため、昔の現場感覚から抜けられずアップデートができないので、永年にわたり昔の価値観ややり方から変わらないのです。

優秀な人材はこの状況を冷静にみているため、会社に見切りをつけて転職します。転職しない・できずに残された社員は、時代にあわないやり方を繰り返すことで業績や成果がどんどん下がります。先人達は、昔の価値観ややり方が低調の原因だとは思わず、さらにそれを徹底しようとし、悪循環に陥ります。

関連記事:優秀な人材ほどあっさり辞める!その前兆と退職防止6つの打ち手

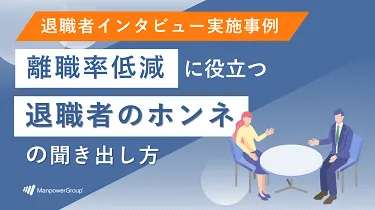

退職者の本音を知る

若手や優秀な社員の退職は企業にとって大きな痛手です。採用難であり、補充が難しく、また原因を知らないとドミノ離職が起こるリスクもあります。

退職防止施策の選択を間違わないためには、離職者の本当の退職理由を知ることが先決です。退職者の本音を探るための資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

最後に、経験による成長へ報いることは当然のことであり、それ自体は非常に重要です。新卒から10年も働けば、個人差はあれど、誰もが成長を遂げますし、その成果に見合った評価を受けるべきです。

しかし、問題は「年次管理」によって固定化された昇格基準です。この慣習が続く限り、年功序列の影響は消えません。

年次管理の問題は根深く、外科手術のような即効性のある大胆な改革と、漢方薬や自浄作用のような時間をかけた改善の両方からアプローチしていかなければなりません。

長年先送りにしてきたこの問題を解決し、次世代が希望を持てる職場環境を作るためには、人事が率先して果敢に立ち向かうことが求められています。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次