ベテラン社員に研修が必要な理由とは?人事が抱える課題と研修について解説

目次

ミドル・シニアはなぜキャリアに停滞感を覚えるのか?

会社の中核となるべきミドルシニア世代が、以下のような悩みを抱えていることがあります。

『社内での昇格に限界を感じ、仕事のやりがいを見失っている』

『組織からの期待を感じられなくなり、モチベーションが下がっている』

『社会や技術の変化に対応できず、パフォーマンスが低下している』

共通していることは、「働きたくても働けない」状態になっていることです。

その理由と対策について解説した資料をご用意しました。ぜひご覧ください。

ベテラン社員とは、企業に長期で勤務している経験豊富な40代後半以上の社員のことを指します。ベテラン社員のなかには、仕事の固定化や組織への不満などから意欲が低下してしまっているケースもあるようです。

本記事ではこのような意欲が低下しているベテラン社員に対し、組織の中心として業務を行う役割を果たすと同時に若手社員に対する指導・育成も任せられる人材になってもらうために、どのような研修を行うのが適切かについて解説します。

ベテラン社員に対する課題

ベテラン社員は社歴が長いことから、さまざまな機会を得る中でノウハウや人脈が蓄積されている人も多くいます。

一方で、社歴は長いけれど管理職となる機会に恵まれなかったり、役職から外れてしまったりと一般社員経験が長い方もいます。後者のベテラン社員の方は、これまでの経験から発展性のある業務を担当することや、会社に貢献し昇進したいという意欲が低下している場合があります。せっかくの資産となる能力が実際には企業において発揮されないことも少なくありません。

ここでは人事担当者から見たベテラン社員に対する課題や、ベテラン社員自身が抱える不安などについて説明します。

人事担当者からみたベテラン社員に対する課題

プライドが高く融通が利かない場合がある

ベテラン社員の中には上級管理者や経営陣と入社が同期であるなどの背景から、プライドが高いものの実力が伴っていないケースがあります。このようなベテラン社員は融通が利かない傾向があり、「自分がやることではない」と請け負う仕事に制限を設けやすいため、扱いづらい傾向にあります。

またプライドの高さから、組織に対するネガティブな発言を若い社員にしてしまうなど、帰属意識を含めた若手社員へのキャリア形成に支障を及ぼすおそれもあります。

職人気質が抜けない場合がある

例えば何らかの技術職(エンジニアなど)かつ異動経験の少なかったベテラン社員は、これまで自分が行ってきたやり方にこだわる傾向があります。その方法が特別に優れているわけではなく、現在のやり方に照らし合わせると陳腐化してしまっていることも多々あるようです。

自分のやり方にこだわり新しいものの習得に拒む気質が、組織の発展に対する阻害要因となっている場合があります。

仕事に対してマイペースに取り組んでしまう

中には、期待されていないことを逆手にとって必要以上に頑張らず、自身のペースを守りながら仕事を進めようとするベテラン社員もいます。

注意されない程度の絶妙の塩梅や必要最低限の内容で仕事を進めるため、貢献していないとは言い難いものの、成果を求める働き方が必要な職場では問題となる可能性があります。

可能な仕事が限定されてしまう

モチベーションの低さから、仕事へ取り組む姿勢が消極的になっている場合、任される仕事が限定され、自身が成長する機会も少なくなる傾向があります。

中には専門的な仕事に特化したベテラン社員もいますが、決裁権を持たないため意思決定まで携われず、仕事範囲の発展が難しくなっています。

年下上司との人間関係構築が難しい

年齢や入社時期による先輩・後輩という立場から逆転し、自分よりも職位が上の年下の社員がいるという状況に不満をもつプライドの高いベテラン社員は、年下上司との人間関係構築が難しく、繊細なかかわり方が必要です。

ベテラン社員が感じる不満・不安

ベテラン社員は評価基準がはっきりしていない場合に、自分が貢献していることが組織に正当に評価されていないと感じ、不満に思います。

自分の働きぶりが期待しているより低く評価されている・あるいはまったく評価に反映されていないと感じた場合や、かつては貢献しようという意欲があったにもかかわらず、周囲から評価されてこなかったときも同様です。さらに、仕事の能力だけで人間の優劣を決め、ベテラン社員に対して上から目線で接してくる(と感じられる)組織の仕組みに対して不満をもつこともあります。

一方で、仕事を続けていても昇進できる可能性は低いと、自分の将来に対して不安を抱いていることもあるようです。

ミドルシニアのモチベーション低下の理由がわかる「ミドル・シニアはなぜキャリアに停滞感を覚えるのか?」

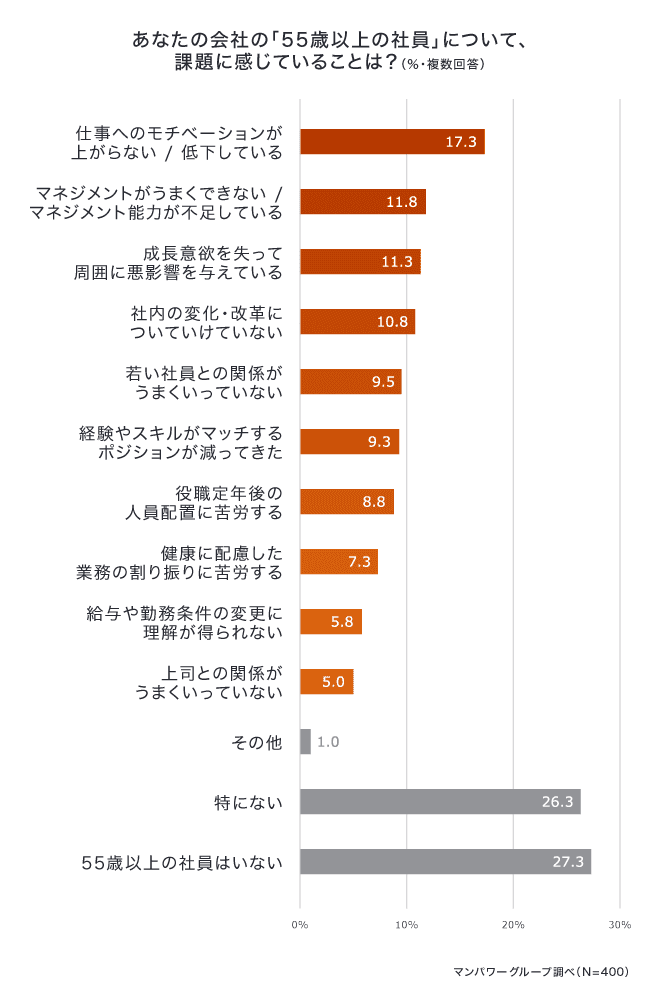

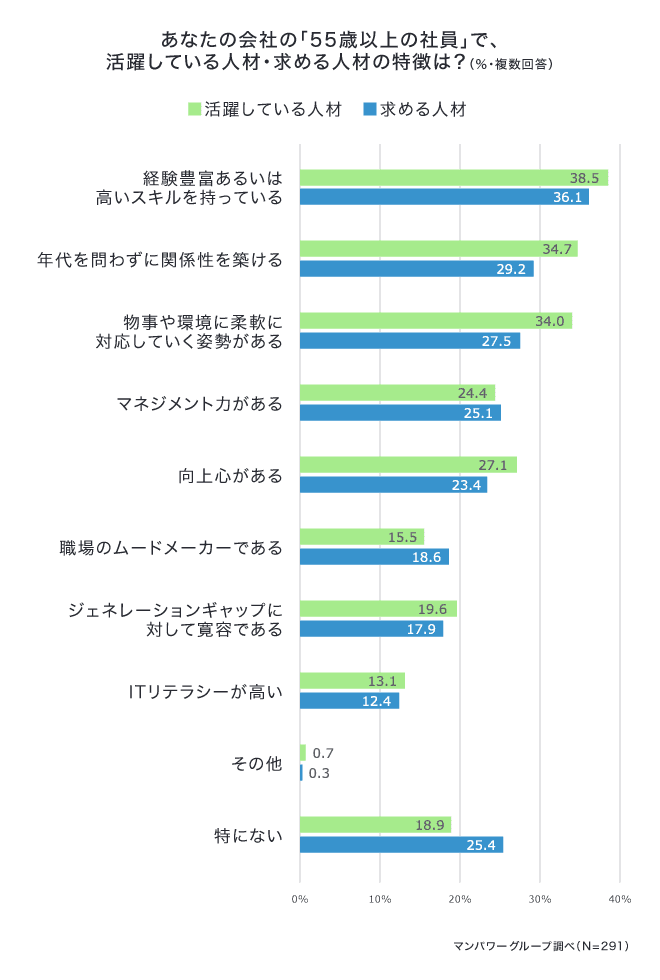

【調査データ】人事担当者の半数近くが「55歳以上の社員」に課題を感じている

マンパワーグループが2023年に行った55歳以上の社員に対する調査において、人事担当者の約半数がベテラン社員に何かしらの課題をもっていました。

一方で、経験やスキルを活かして活躍しているベテラン社員もいます。

「55歳以上の社員に対して求めること」とは

高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの雇用義務、70歳までの就業確保措置の努力義務が課せられています。ベテラン社員は将来的に増える可能性があり、企業としてもしっかりとした対策が必要です。

参照:55歳以上の社員における最大の課題は「モチベーション低下」人事担当者に聞いた課題と対策とは|マンパワーグループ調査データ

一番課題と感じるのはモチベーションの低さです。定年が見えてきた、役職定年を迎えた、若手に役割を譲った、会社の変化についていけないなど様々な原因が考えられます。

ベテラン社員に研修が必要な理由

ベテラン社員は「これまでどおりのやり方」についてのスキルは持ち合わせていますが、現在のように企業を取り巻く技術革新の激しい環境では、それが陳腐化してしまう傾向にあります。

若手社員がもつ技術力や吸収力との差を埋めること、職場から求められるスキルへの対応を促さなければなりません。ベテラン社員を活かして組織の硬直化を防ぎ、市場での競争力を養うためには、ベテラン社員の「学び直し」が必要です。

さらなる技術力の向上

ベテラン社員はある程度の知識や技術力をすでに備えているものの、それらは経験則に基づく属人的なものかもしれません。ベテラン社員の技術力を多くの社員が共有することで、ほかの社員、特に若手社員の成長を促進する効果もあります。

そのためにもOFF-JTのような研修が必要になります。研修を通してベテラン社員自身が能力の棚卸を行い、できることを整理した上で持っている技術をマニュアル化、可視化することが大切です。

さらに、日々進化し続ける分野の業務については意識的に最新の情報を手に入れるよう励んでもらうことで、ベテラン社員自身が持つ既得技術の陳腐化を防ぐことができ、会社への貢献度を高めてもらうことに役立ちます。

モチベーションの維持向上

新しいことを学べる場に参加して学びを深めることで、これまで自分が行ってきた業務を、さらに効率よく且つ効果的に行えるようになる可能性があります。これが新たな仕事の楽しさ発見につながることもあるでしょう。

特に社外研修では自社だけでは得られない刺激を受けることも多く、モチベーションの維持・向上にもつながります。このような、ベテラン社員も参加しやすい学びの環境づくりに力を入れることで、生産性の向上に効果が期待できます。

新しい視点を身に着ける

異動経験が少ない、あるいは業務が固定化しているベテラン社員は他部署の人と共同で仕事を進め、意見交換をする機会は少なくなりがちです。そこで、他部署や違う役職者と接点をもち、一緒に学ぶ機会や業務に対する前向きな意見交換ができる研修を設定することで、業務への新しい視点を持つきっかけ作りになります。

また、日常業務を離れて外部研修に参加してもらうことも有効です。外部研修によって新たな気づきを得ることができれば、これまでのルーチン化した業務の流れを改善することにもつながり、仕事への意欲も向上することが期待されます。

ミドル・シニア人材を活躍させる効果的な手法とは?

『目の前の業務は誠実にこなすものの、成果があまり芳しくない』

『キャリアにおける目標を見失ってしまい、モチベーションが低下している』

『過去の成功体験にこだわるあまり、新しいことに挑戦しようとしない』

このような課題の解決方法を紹介した資料「ミドル・シニア人材を活躍させる効果的な手法とは?」はこちらからダウンロードいただけます。

ベテラン社員研修を行うための準備

企業の利益を拡大するためには、社員一人ひとりのスキルや知識・技術を高める必要があります。社員研修によってもたらされる社員一人ひとりの成長は、企業の利益拡大や発展に必要不可欠な要素となっています。それはベテラン社員であっても同じことです。

ここでは、ベテラン社員に対して行う研修をスムーズに実施するための方法を説明します。

キャリアマップを整備する

キャリアマップとは、能力開発の標準的な道筋を示しているものです。厚生労働省では、職業能力評価基準というものを提供しており、設定されているレベル1~4をもとに自社版のキャリアマップが作成できるよう素材を提供しています。

以下のツールを用いて、実践的な人材育成を行うことができます。

- 業種別、職種・職務別に整理された「職業能力評価基準」

- 現在の能力レベルを把握・評価するための「職業能力評価シー卜」

- 業種内でのキャリア形成の指針となる「キャリアマップ」

社内に周知し研修への理解を深めさせる

キャリアマップや就業規則などの準備ができたら、社内へ周知することで研修への理解を深めてもらい、社員の参加意欲を醸成していきましょう。研修を実施する意義や目的、参加することによって得られる効果などを中心に理解を求めていきます。

同時に、研修への参加について「自分にとって必要である、役立つ」と感じてもらえるような「意識づけ」も大切になります。一過性のような扱いにすることや思いつきで実施することは避け、計画的・恒常的に開催して学習効果を高めることが大切です。

研修後のフォロー体制を整える

研修実施後はやりっぱなしにせず、学んだ内容を定着させるためできるだけ早い段階でフォローアップを行うことが大切です。次回に向けての改善点を求めるだけでなく、今後の自分の業務にどのように活かしていくのかという具体的なビジョンも求める必要があります。

最新の傾向などに基づいた専門性が高いワークショップやシミュレーションが必要な場合は、OFF-JTとして外注するほうが良い内容もあるので、しっかりと検討を重ねることが必要です。

ベテラン社員研修のテーマ例

ベテラン社員は長い社歴の中でさまざまな経験を重ねてきており、組織の主力としての活躍の余地は十分にあります。ここではそれらの経験に対してさらに磨きをかける研修テーマ例を挙げていきます。

テーマ1 自分の意欲向上に紐づく傾向を知る

- 仕事をしていて、どんなことが起こるとあなたのモチベーションは下がりますか

- 仕事をしていて、どんなことが起こるとあなたのモチベーションは上がりますか

これらの質問をすることで、ベテラン社員が自身の仕事に対する意欲に気づくきっかけとなります。

テーマ2 「聴く」・「訊く」スキルを向上させる

- あなたに対して話しやすいと感じてもらえる「聴き方」とは?

- あなたに対して質問しやすいと感じてもらえる「訊き方」とは?

これらの質問をすることで、ベテラン社員が自身の傾聴力の高さに気づくきっかけとなります。

テーマ3 信頼関係の構築

- あなたがさらに信頼される人物となるには何が必要?

- 「ほめる」・「ねぎらう」実践講座

これらの質問をすることで、ベテラン社員が慎重に人間関係を築く必要性があることに気づくきっかけとなります。

社員のキャリア不安に効く キャリアデザイン研修の重要性と正しい進め方とは?

社会の大きな変化や人生100年時代の到来などキャリアに対して不安をもつ社員は少なくありません。

キャリアデザイン研修をはじめ、社員のキャリア不安を解消するために効果的な施策と、導入のポイントについてわかりやすく解説した資料をご用意しました。ぜひご覧ください。

⇒「社員のキャリア不安に効く キャリアデザイン研修の重要性と正しい進め方とは?」をダウンロードする

ベテラン社員研修で注意すること

ベテラン社員の中には経験値が高いがゆえに、パターン化した思考で自動的に行動してしまう人もいます。研修では、社員自身の陥りがちな行動パターンを理解してもらい、発想の転換をすることで、逆にその行動パターンを「活かす」思考に切り替えてもらうよう支援することが必要です。

また、批判的でほかの社員や幹部と一定の距離を置きながら仕事に取り組む傾向のあるベテラン社員には、自分自身の仕事への向き合い方を変えない限り周りとの関係性も向上せず、円滑に仕事が回らないことを理解してもらわなければいけません。

注意すべき点として、かかわり方によってはベテラン社員の経験を否定することになりかねないことなどが挙げられます。本人からの前向きな意欲が望めるよう、言葉遣いや態度に注意が必要です。

そのほか、ベテラン社員研修で注意すべきことを解説します。

研修への動機づけ

ベテラン社員の中には社歴が長く、これまで変わってこなかったものに対して今更変える必要はないのではと新しい研修を行うことに抵抗を示す人もいます。この抵抗の内側には、改革を受け入れることでこれまでの自分の貢献や功績が価値のないものだったと否定されるのではないかという不安が存在している場合があります。

自分を否定されたと感じてしまうと、研修への参加率や習得度にも影響を与えてしまうため、研修の目的やどんなことを学んで欲しいかなどについて理解を促していく必要があります。

このとき、ベテラン社員が持つ経験や技術をさらに活かすために行う研修であることを説明するとスムーズです。それぞれのベテラン社員が会社へ抱くイメージは違うので、一人ひとりに対して丁寧に説明していくことが動機づけには必要です。

既知のことへの気持ちの切り替え

ベテラン社員にとっては、すでに知っている内容が研修に含まれている場合があります。中には、すでに知っている内容を今更やる必要がないと参加意欲が低下する人もいます。このようなケースでは明確な理由づけが必要です。

経験として身につけていることも、あらためて体系立てて学ぶことで整理が進み、これまで自分が身につけてきた知識や技能の再確認にもなることを伝えましょう。当然のことながら、他社事例や新しい技術なども研修内容に含め、参加することによってアップデートされる期待感を醸成することも必要です。

固定概念を取り去る

社歴が長くなると経験値も高くなることから、業務に対する考え方が固定化されてしまっていることがあります。先入観から研修は机上の空論ではないかという疑問をもつこともあり、研修に身が入らないということも起こり得ます。

そうならないためには、素直な気持ちで研修に取り組んでもらえるよう先入観を取り外すワークショップなどを最初に行い、その上で本題となる研修を実施していく方法が効果的です。

部下への指導に悩む管理職

まとめ

ベテラン社員が活躍できる環境づくりができるかどうかは、周りの社員との関係性や組織のあり方がカギとなります。

職場内の心理的安全性を保ちながら、社員一人ひとりを大切にして、個性を活かしてどのように活躍してもらうかを考えましょう。そのなかで、いかにしてベテラン社員が学ぶ場を提供できるかが、これからの企業の発展につながるポイントとなることでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次