派遣先責任者の要件とは?選任基準や役割をわかりやすく解説

目次

派遣先責任者向け 実践ガイドブック

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

派遣先責任者とは、派遣社員を受け入れる企業で設置義務がある役割で、労働者派遣法によって定められています。派遣先責任者は、派遣社員の労働に関するトラブル回避の重要なキーパーソンとなるため、適切な人選が求められます。

ここでは派遣先責任者の役割と選任する際の要件、派遣社員受け入れ時に留意すべき点を解説します。

派遣先責任者とは

派遣先責任者とは、派遣社員が業務を円滑に遂行できるよう管理を一元的に行う存在です。派遣契約や派遣法の遵守に関すること、派遣社員が安全に働ける環境の整備、派遣会社との連絡調整といった役割を果たします。

具体的な役割については、次の章で詳しく解説します。

派遣先責任者は、労働者派遣法第41条に基づき選任される役割で、派遣社員を受け入れる企業には設置義務があります。派遣先責任者を選任しなかった場合、労働者派遣法に抵触し30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

派遣先責任者の役割とは

派遣先責任者の主な役割は主に8つです。

順番に解説します。

労働者派遣契約が遵守できているかの確認

派遣会社と派遣先が交わす契約には、派遣をする旨を定めた基本契約と、業務内容や派遣期間、派遣料金を定めた個別契約があります。

派遣先責任者は、個別契約に記載された業務内容や労働日、就業時間、安全衛生、福利厚生の提供といった項目にのっとり、定期的に派遣社員の就業場所を巡回しながら業務が正しく行われていることを確認する役割があります。派遣の契約内容と実際の派遣社員の働き方に違いが生じている場合には、是正する必要があります。

派遣契約については、「派遣契約とは?企業が派遣会社と締結する2種類の契約をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

指揮命令者や関係者への連絡

派遣先責任者は、以下のような事項について指揮命令者をはじめとする関係者に周知する必要があります。

- 派遣先の責任となる事項について

- 派遣契約の内容

- 派遣会社からくる派遣社員に係る通知

よくある例として、現場で業務外の業務や勤務を派遣社員に指示してしまい、派遣社員や派遣会社から苦情が入るケースがあります。派遣社員の勤務条件や業務内容は、個別契約書で定められており、派遣先の都合に合わせて変えることはできません。

現場担当者が契約内容を把握していないまま業務を指示してしまうことのないよう派遣契約の内容や派遣先の責任については、関係者にも周知しましょう。

派遣社員の派遣可能期間に関する管理

派遣法の定めにより、派遣社員を受け入れることができる期間には2種類の制限があります。派遣先責任者は、この2つの期間制限を管理し必要な措置を実施します。

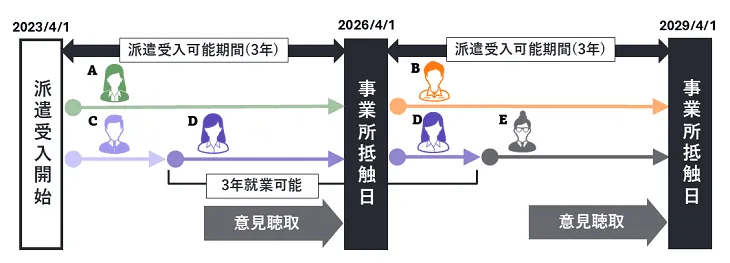

1.事業所単位の期間制限

原則として同じ事業所が3年を超えて派遣社員を受け入れてはいけない、というものです。注意したいポイントは、「同じ派遣社員ではない」という点です。

3年の間に派遣社員が入れ替わったとしても期間制限は、最初の派遣社員が働き始めた日からカウントします。

特徴としては、事業所単位の期間制限は労働組合などに意見徴収を行い同意を得られれば、延長することが可能です。また、派遣会社に対して事業所単位の派遣抵触日を通知する義務があります。

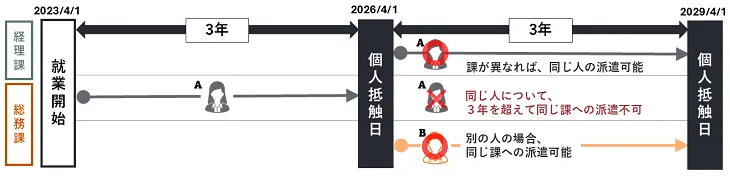

2.個人単位の期間制限

ひとりの派遣社員が同じ事業所の同一の組織(部や課)で働けるのは、原則3年までというルールです。こちらは、延長することはできません。

そのため、後任を選定、直接雇用の切替を検討するなどの対処が必要になります。

期間制限の例外や延長手続きで行うべきことについては、「【企業向け】派遣の抵触日とは?対応方法や注意すべき点も解説」で詳しく解説しています。

派遣先における均衡待遇確保に関すること

2020年4月に「同一労働同一賃金」を軸とした派遣法改正が行われました。この改正は、正社員とパートアルバイト・派遣社員の不合理な賃金・待遇格差の適正化を図る目的があります。

派遣先責任者は、同一労働同一賃金が守られるよう調整・管理を行います。派遣先の社員が利用する食堂やロッカー、休憩室、更衣室などについては、派遣社員に対しても同様の福利厚生の提供が求められています。派遣先責任者は利便性に配慮し、社員との環境格差が生じないように働きかけていきます。

具体的には、以下のようなことを把握し、必要に応じて適正化されるよう対応します。

- 派遣先における教育訓練の実施状況の把握

- 利用できる福利厚生施設の把握

- 派遣会社に提供した派遣先の労働者に関する情報の把握

- 派遣社員の業務の遂行状況等の把握

また、同一労働同一賃金では、派遣会社が「労使協定方式」か「均等均衡方式」のいずれかを選択しています。派遣先責任者は、派遣契約を結ぶ際にどちらを選択しているのか派遣会社へ確認しましょう。

派遣先管理台帳の管理

派遣先管理台帳とは、派遣社員ごとの契約内容や勤務状況を記載する書面のことです。派遣法により派遣先で管理することが定められています。また一部の項目については、派遣会社に通知することが義務付けられています。

派遣先責任者は、派遣先管理台帳の作成・記録・保存や派遣会社へ通知する役割を担います。

派遣社員からの苦情処理

派遣先責任者は、派遣社員から苦情を受けた場合、適切な対応を行わなければならなりません。派遣会社と連携し、適切且つ速やかに対応することが求められます。

苦情の一例

- パワーハラスメント

- セクシャルハラスメント

- 妊娠や育休に関する不適切な対応

など

また、苦情を入れたことを理由に派遣社員に対して、仕事量を増やす・派遣契約の更新を行わないなどの不利益が生じないようにすることも派遣先責任者の役割です。

関連記事:【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説

安全衛生に関する派遣先社内および派遣会社との連絡調整

派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、就業先は派遣先です。そのため、安全衛生に関する適切な処置が派遣先にも求められます。

派遣社員の就業上の安全衛生に配慮しながら、就業環境が整備されているか、契約に沿った働き方ができているかといった点についての管理も派遣先責任者の責務です。

具体的には、以下の事項について派遣会社と情報共有、調整を行います。

- 健康診断、安全衛生教育、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認

- 事故等発生時の内容や対応状況の確認

- 上記の他、派遣元事業主との連絡調整に関すること

また、定期健康診断に関しては人材派遣会社が義務を負いますが、長時間労働の防止や適度な休憩の促進などの日常的な健康管理については、派遣先責任者が留意しなければなりません。併せて覚えておきたいことは、派遣社員に時間外労働を指示することができますが、人材派遣会社で締結された36協定の範囲内でなければなりません。

関連記事:36協定を届出していても違法な残業(時間外労働)になる4つのケース

教育訓練への協力

派遣社員の業務遂行に必要となるスキルの向上については、派遣先の社員と同等の教育訓練を受けさせることが義務化されています。派遣社員が自主的に行うスキルアップについても、派遣先として可能な限り協力することが求められています。

派遣先責任者は、派遣社員が業務に支障なく当たれているかを把握し、知識に不足がある場合には教育訓練の機会が得られるよう計らいましょう。

派遣先に求められる講ずべき措置とは?

労働者派遣法では、派遣先に対して以下のような「派遣先が講ずべき措置に関する指針」を示しています。

- 派遣先責任者の選任

- 適正な派遣就業の確保等のための措置

- 派遣先による均衡待遇の確保 など

⇒「派遣先の講ずべき措置とは?13 の指針について解説」の資料ダウンロードはこちらから

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もあります。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣先責任者の選任要件について

派遣先責任者の設置は法律で義務付けられていますが、その選任方法についての指定はありません。

選任要件

派遣先責任者の資格については特に規定はありませんが、以下に該当する人物であることが求められます。

- 労働関係法令に関する知識を有する者であること

- 人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること

- 派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること

厚生労働省が指定する機関で実施される「派遣先責任者講習」の受講により、1に該当すると認められます。

派遣社員の就労管理全般を行い、必要に応じて適切な連絡・調整を行うことが前提となるため、派遣社員の身近にいる人物であることが必要です。

選任数・条件など

派遣先責任者は派遣先企業の社員のなかから、事業所ごとの専属派遣責任者として選任する必要があります。

配置人数は、事業所における派遣社員数1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任します。ただし、派遣先企業の社員と派遣社員を合わせた人数が5人以下の場合は、派遣先責任者の選任は必要ありません。

製造業務に関しては、50人を超える派遣社員を受け入れる場合の規定があります。製造業務に従事する派遣労働者100人あたり1人以上、製造業務に従事する派遣労働者専用の派遣先責任者を配置しなければなりません。

なお、派遣先企業の役員を派遣先責任者として選任することはできますが、監査役は選任できません。

派遣先責任者が気を付けておきたいポイント

派遣先責任者は、法令に従いながら派遣社員が円滑に業務を遂行できるよう常に気を配らなければなりません。受け入れにあたり、留意すべき点を事前に心得ておく必要があります。

個人情報の保護

直接雇用の社員の場合、入社の際に履歴書を提出、その後は社内で社会保険や厚生年金の処理がなされ、個々の個人情報は担当部署で管理されます。

一方、派遣社員の個人情報の詳細は、派遣社員と雇用関係がないので、派遣先が原則入手できません。就業管理に必要な情報として派遣会社から提出される派遣社員の個人情報は、以下の通りです。

- 氏名

- 性別

- 年齢に関する事項(18歳未満の場合は実年齢、45歳以上か60歳以上かどうか)

- 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるか

- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得の有無

上記以外に業務や就業管理に必要な個人情報がある場合は、収集する目的や必要な情報、管理方法などを明示した上で、派遣会社を通じて派遣社員の同意を得て取得する必要があります。

入手した個人情報は、自社社員の個人情報と同様に、その目的に必要な範囲の人のみ取り扱えるといった厳重な管理が必要です。

また、派遣先による派遣社員の履歴書の取り寄せは禁止されています。派遣会社が保有するスキルシートやそれに準ずる書類の取り寄せは違法ではありませんが、使用後はすぐに滅却処分を行い、使用目的以外の流用がないようにしっかりと管理しなければなりません。

関連記事:派遣社員の個人情報はどこまで取得できる?企業が守るべきポイント

二重派遣の禁止

二重派遣とは、派遣元から受け入れた派遣社員を、派遣先がさらに第三者の指揮命令の下で働かせる形態を指します。労働者派遣法では派遣先企業が、さらに別の企業へ派遣社員を労働力として提供することを禁止しています。

例えば、出向先の社員が不調を訴えたため、代替要員として派遣社員を向かわせるといった行為は、二重派遣と見なされて違法となります。

関連記事:二重派遣とは?基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説

派遣禁止業務をさせないよう注意を促す

派遣法では、派遣社員にさせてはいけない業務を定めています。

- 建設業務

- 港湾運送業務

- 警備業務

- 病院や医療関連施設における医療関連業務

- 士業

契約を結ぶ時点で上記のような業務は除かれてはいるはずですが、現場担当者がうっかり依頼することがないよう注意を促しましょう。

例えば、販売職に就いている派遣社員が混雑しているレジ前を整理する、などの行為は「警備業務」に該当する可能性があります。

関連記事:派遣禁止業務とは?5つの禁止業務と禁止の理由、例外、罰則を解説

「派遣先責任者の実践ガイドブック」

派遣先責任者の選定基準や役割などをわかりやくす解説した資料です。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・派遣責任者の役割と管理すべき情報

・派遣のサービス利用時に気を付けること

・派遣先が見落としがちな違法行為やトラブル

派遣先責任者に関するよくある質問

派遣先責任者についてのよくある質問をご紹介します。派遣先責任者と指揮命令者は兼任できますか?

可能です。

ただし、指揮命令者との役割の違いをしっかり理解した上で、適切に選任しましょう。

派遣先責任者と派遣先苦情申出先の担当者は兼任できますか?

可能です。

ただし、派遣先苦情申出先担当者との役割の違いをしっかり理解した上で、適切に選任しましょう。

常駐していない社員を派遣先責任者にすることは可能ですか?

できません。

派遣先責任者は、その役割の特徴から派遣社員の身近にいる必要があります。そのため、各事業者や派遣社員の就業先に常駐している社員から選任しなければなりません。

派遣先責任者は、社員である必要がありますか?

はい。

派遣先責任者を委託する、または別の派遣社員が担うことはできません。社員から選定ください。正社員という指定はありませんが、選任要件を満たしている必要はあります。

派遣先責任者を選任したら、どこかへ登録する義務はありますか?

届出の義務はありません。ただし、派遣先管理台帳や個別契約書には記載します。

まとめ:派遣先責任者の役割を理解したうえで、適正な派遣サービスの利用を

派遣先責任者を単なる名目上の役職として十分な検討なしに選任することは、派遣社員の円滑な業務遂行の支障となりかねません。

派遣先責任者には派遣社員が適正に就業できる環境を整備・確保する義務があります。適正な環境は派遣社員のモチベーション向上につながりますので、派遣先責任者の義務と責任を十分に理解しておきましょう。

本コラムで取り上げている企業課題に関するご相談や、弊社サービスに関するご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次