人材紹介|手数料の相場は?仕組みや理論年収、返還金(リファンド)について解説

目次

人材紹介を採用手法として取り入れている企業は多くあります。利用にあたり、気になるのはその費用ではないでしょうか。

ここでは、人材紹介における手数料の仕組みや相場、返還金について解説します。

人材紹介における手数料の仕組み

人材紹介は、企業から依頼を受けた求人案件に対して人材を紹介するサービスです。ここでは、手数料の仕組みについて解説します。

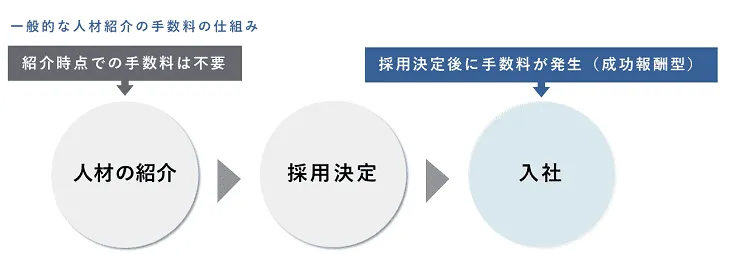

一般的な人材紹介では、「人材の紹介があり、採用が決定し、入社した」という条件で手数料が発生します。いわゆる成功報酬型と呼ばれる料金体系です。

ですので、人材紹介会社に依頼し、人材を紹介してもらい、選考している間は、手数料は発生しません。また、不採用となっても手数料は発生しません。

着手金が必要なケース

しかし、ヘッドハンティングともいわれる、サーチ型(リテーナー型)の人材紹介方法の場合は着手金が発生するケースがあります。

サーチ型では、経営層やエグゼクティブクラスなどを採用する場合など、スカウティングという手法で人材紹介会社に登録している求職者以外からも人材を掘り起こし、要件にあった人材を探しだします。

この場合、人材を探す段階から、かなりコストがかかるため、紹介手数料の一部を着手金として先に支払うという方法を取ります。通常、着手金は採用に至らない場合でも返金されません。

▽ヘッドハンティングと一般的な人材紹介の違い

| ヘッドハンティング | 人材紹介サービス | |

| 利用される ポジション |

経営者、経営幹部などのエグゼクティブ層、もしくは高度専門職 | 一般社員からミドルマネジメント層まで幅広く対応 |

| ターゲット | 転職を考えていない潜在層もターゲット | 転職を検討していて、行動している顕在層 |

| 手法 | ・ネットワークや情報網を利用して調査 ・転職希望の有無にかかわらず優秀な人材をスカウト |

・既存のデータベースを利用してマッチング ・データベースの登録者は基本的に転職希望者のみ |

| 料金体系 | 初期費用(着手金)と紹介手数料 | 初期費用なし。成功報酬型 |

2種類の手数料算出方法

人材紹介における成功報酬型の手数料算出方法は、「届出制手数料」「上限制手数料」の2種類あります。

人材紹介会社はどちらを採用するかを選択し、厚生労働大臣に届けを出していますが、ほとんどの人材紹介会社は届出制手数料を採用しています。

届出制手数料

届出制手数料は、初年度の理論年収に、人材紹介会社が事前に定めた料率で紹介手数料を算出します。

上限制手数料

上限制手数料では、6か月を超えて雇用する場合、6か月間の雇用期間に支払われた賃金の11% (免税事業者は10.3%)以下に相当する額の手数料がかかります。

料率の上限は厚生労働省が定めており一律です。この上限制手数料は、一部の職業に適用されている以外はあまり採用されていません。

手数料の発生タイミング

手数料の発生タイミングについても算出方法によって異なります。

届出制手数料は、雇用契約を締結した、入社のタイミングで手数料が請求されます。入社日に出社を確認した上で請求書を発行する、といった流れが一般的です。

一例

4月1日入社の場合

4月末締め、5月末払い

※人材紹介会社によって異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

一方、上限制手数料の場合は、賃金の支払い(最大6ヵ月)があってから請求が発生します。 なお、1年以上雇用される方も、6か月間の雇用期間が対象の期間となります。

参考:厚生労働省 | 職業紹介事業の業務運営要領」(PDF)

人材紹介手数料の相場と算出方法

前述のとおり、多くの人材紹介会社は、「届出制手数料」を採用しています。ここでは、届出制手数料をベースとして相場と手数料の算出方法を解説します。

人材紹介の手数料の多くは、「理論年収の〇%(料率)」という方式で計算されます。

料率は、50%までを上限として設定可能ですが、手数料相場は30%~35%となっています。

届出制手数料の具体的な算出方法は以下のとおりです。

例:年収500万円で料率35とした場合、紹介手数料は175万円(500万円×35%)

| 理論年収 | 人材紹介手数料の35%の場合 |

| 400万円 | 140万円 |

| 500万円 | 175万円 |

| 600万円 | 210万円 |

| 700万円 | 245万円 |

| 800万円 | 280万円 |

| 900万円 | 315万円 |

| 1,000万円 | 350万円 |

人手不足により手数料率は上昇傾向

人手不足を背景に、紹介手数料率は上昇傾向です。40%以上を基本とする人材紹介会社や優秀な人材を獲得するために企業が高い手数料の支払いを申し出るケースも珍しくありません。

また、人気職種(採用獲得難)の職種や紹介する年齢によって手数料率を変えるケースもあります。

一例

| 入社時30歳未満 | 入社時30歳以上40歳未満 | 入社時40歳以上 | |

| エンジニア系職種 | 45% | 40% | 35% |

| バックオフィス系職種 | 40% | 35% | 30% |

理論年収とは

手数料計算の元になる理論年収とは、1年間に支給される総額のことで、想定年収と同じ意味合いで用いられます。求人情報などに記載されているものの多くは、理論年収にあたります。

理論年収の計算方法

理論年収の計算方法は、月給×12か月+賞与です。交通費は含みません。残業代やインセンティブなど月によって変動するものは、理論年収に含まれないのが一般的です。

理論年収に含まれる主な支給

- 基本給

- 諸手当

- 賞与

- 固定残業手当

- 住宅手当

- 家族手当

など

例

基本給20万円、業務手当3万円、住宅手当2万円、平均残業代3万円、賞与が基本給の1.5カ月を条件とする求人の理論年収

月給(20万円 +3万円 +2万円)×12カ月 + 賞与(30万円) = 330万円

理論年収と実際の年収は違う

年収ではなく理論年収と表現している理由は、実際の数字とは異なるからです。

例えば、想定モデルケースにあわせた諸手当などが理論年収に含まれている場合や、平均の残業時間と実際の残業時間が異なる場合や歩合給が含まれる場合は、理論年収と支給額に違いが出る可能性があります。

求人票に記載する場合、数字が大きく変わると問題になるため、注意しなければいけません。

なお、実際に社員の手元に支給される金額である手取額についても、税金や年金などは含まれていないため、理論年収とは金額が異なります。

参考:上限制手数料の算出方法

上限制手数料を採用している人材紹介会社は少ないですが、具体的な算出方法は以下のとおりです。

支払われた金額×料率

6か月間の雇用期間に250万円支払われた場合、紹介手数料は27万500円(250万円×11%)

早期退職の返還金とは(リファンド)

人材紹介の依頼後に採用が決定すれば、紹介手数料の支払いで人材紹介の利用は完了します。しかし、就業を開始した人材が早期退職してしまうケースに備え、多くの人材紹介会社では早期退職に対する返還金を設定しています。

保証期間と料率

早期退職に対する返還金は必ず設けなければいけないと決められているわけではありません。しかしながら、紹介手数料は決して安いものではありません。人材のミスマッチという理由も考えられるため、企業間で話し合い、事前に返還金のルールを設けることがあります。

保証期間の多くの場合、就業から3か月までですが、場合によっては6か月ほど設定しているケースもあります。また、紹介手数料の返還金利率は離職のタイミングによって決められているのが一般的です。

1か月以内の離職に関しては80%ほど、1か月以上3か月以内で50%ほどが相場であり、就業期間が長くなれば返還金の利率は下がっていきます。 具体的な期間や金額については、会社ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

長い保証期間が敬遠される理由

企業としてはリスクを最小化するために、できるだけ長い保証期間を設定したいと考えるでしょう。しかし、保証期間を長く設定すると、優秀な人材が紹介されにくくなる場合があります。

その理由の一つに、人材紹介会社の営業担当者やコンサルタントの収入構造があります。多くの場合、彼らの主な収入源は成約時のインセンティブであり、このインセンティブは保証期間が終了して初めて確定・支給されます。例えば、保証期間が半年の場合、インセンティブの支払いも半年後となるのです。

このように収入に直接影響するため、担当者は「どの企業に注力すべきか」を選別することがあります。さらに、現在の人手不足の状況下では、人材紹介会社自体も求人を選べる立場にあることが、この傾向に拍車をかけています。

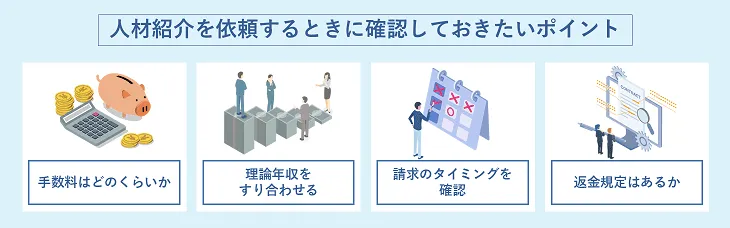

人材紹介を依頼するときに確認しておきたいポイント

人材紹介を依頼する際に、人材紹介会社と確認しておきたい事項は以下の通りです。

手数料はどのくらいか

だいたいは、理論年収に対する料率で計算されるため料率を確認することになります。

理論年収をすり合わせる

理論年収は事前にすり合わせておきましょう。

ここの認識が違う場合、手数料が思っていたより高い、人材紹介会社が想定していたよりも低く採用決定後にもめた、というトラブルが起きてしまいます。

請求のタイミングを確認

採用が決定した場合、いつ頃手数料が発生するのか、支払いの期日(翌月末払い、など)なども確認しておくと安心です。

返金規定はあるか

早期退職になった場合の返金規定があるかも確認しておきましょう。また、どのような条件(適用外の退職理由があるかなど)であれば、適用されるのかも確認しておきます。

人材紹介と他サービスの費用感の違い

人材紹介サービスと他サービスの費用感と特徴の違いは以下の通りです。

| 採用手法 | 費用感 | 特徴 | 注意点 |

| 人材紹介 | 理論年収の30~35%程度 | 成功報酬型 | 適切な人材紹介会社を選ばないと紹介がないことも |

| 求人広告 | 15~50万円程度 (4週間掲載) |

掲載課金 (価格はプランや媒体で大きく変わる) |

・応募が無くても費用はかかる ・スクリーニングや応募者対応は発生 |

| 自社サイト | 採用ページの構築・更新代 | 一度構築すれば、比較的安価に抑えられる | ネームバリューが無い場合、母集団が形成できない |

| ハローワーク | 無料 | ターゲット層が見合えば、一番安価 | ターゲット層がいない場合、母集団が形成できない |

母集団形成には多くのコストがかかります。求人広告費や選考にかかる採用担当者の人件費、会場費など100万近くかかるケースも多く、採用の状況によっては、長期化や追加施策により計画していた以上のコストもかかる可能性があります。また、金銭的コストだけでなく応募者への連絡や採用の進捗管理など人的コストもかかります。

一方、人材紹介サービスを利用した場合、実際に人材を採用するまでは費用がかからないので、採用できなかったのに費用は発生したというリスクが生じません。

また、採用した際に発生する手数料も前もって把握でき、想定外のコストがかからないだけでなく、採用活動にかかる事務作業も大幅に軽減されます。

人材紹介会社に登録している多くの人材の中から求める人材をマッチングするので、広告費をかけて人材を募集するよりも精度や効率が上がることが見込まれます。

このような面から考えると、人材紹介会社の活用はコストパフォーマンス的にも選択肢として考える価値があるといえます。

あわせて読みたい

採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットと業務例を解説

【企業向け】ヘッドハンティングとは?仕組みとメリットをわかりやすく解説

求人広告では見つからない人材とは | 応募がない理由と打開策

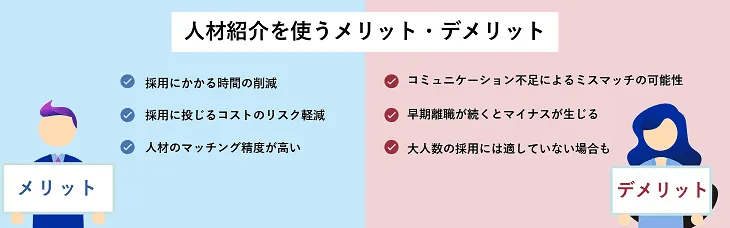

人材紹介を使うメリット・デメリット

最後に人材紹介を利用するメリット・デメリットについて解説します。

人材紹介のメリット

人材紹介を利用するメリットを3つご紹介します。

採用にかかる時間の削減

人材紹介を利用することで採用にかかる時間や手間を削減できます。

新たに人材を募集し、選考を進めるには多くの時間と手間がかかります。しかし、人材紹介会社には既に登録されている求職者がおり、登録時の面談を通じてスキルや経験が明確にされています。そのため、求める人材を迅速に見つけることが可能です。

- 採用担当者の負担を軽減できる

- コア業務に集中できる

採用に投じるコストのリスク軽減

採用にかかるコストのリスクが軽減できることもメリットの一つです。

自社で採用活動を行う場合は、コストを投じて採用活動を行ったにもかかわらず採用できなかったという結果もありえます。

一方、成果報酬型の人材紹介であれば、採用決定時のみ紹介手数料を支払うので、採用活動に投じるコストのリスクを軽減することができます。

- 「求人広告を出したのに応募がない」を回避

- 「ターゲット層に広告を見てもらえない」を回避

人材のマッチング精度が高い

人材紹介会社では、すでに登録者がいるため候補となる人材の母数が多いということもありますが、人材紹介会社のコンサルタントは、多くの求人案件を経験しているためプロとしての視点が養われており、マッチングの精度が高くなります。

- 精度の高い母集団で一次スクリーニングを行える

- 自社を知らない優秀な人材に、求人案件を紹介してもらえる

人材紹介のデメリット

次にデメリットについて解説します。

コミュニケーション不足によるミスマッチの可能性

企業と人材紹介会社の間で、コミュニケーションが取れていないとミスマッチが起きやすくなります。特に初めて依頼する人材紹介会社(エージェント)は、自社の事情や求める人材像の理解度はそこまで高くありません。求人に関する情報だけでなく、社風など入社後を想定した情報を共有しておく必要があります。

- ターゲット層から外れた人を紹介されることも

- 早期離職が起きてしまった

マンパワーグループでは、煩雑になりがちな人材紹介会社との窓口対応、現場担当者との面接調整、人材紹介会社の新規開拓を行う、など人材紹介に関わる事務を代行するサービスを提供しています。ご興味のある方は、こちらの資料をご覧ください。

⇒「エージェントコントロールサービス」資料をダウンロードする

早期離職が続くとマイナスが生じる

前述したとおり、多くの人材紹介会社で保証期間と返還金の設定があります。それでも早期退職が続くと、すべての紹介手数料が返還されるわけではないため、マイナスが生じます。

早期離職のリスクを避けるには、人材紹介会社としっかり連携を取り、適切なジャッジができる選考を行う必要があります。また、入社した人材を受け入れる体制や研修制度などの環境を整え、早期離職を起こさない体制を構築しましょう。

- 成功報酬のメリットを享受できない

- リプレイスのために予定外の採用コストが発生する

大人数の採用には適していない場合も

一度に多数の人材を募集する場合、求人広告を活用したほうが、コストメリットを得られることがあります。

求人広告は成功報酬ではないものの、一定の金額で多数の求職者からの応募が期待できます。一方、人材紹介の場合は、入社決定者1名につき手数料が発生します。人数によっては、コスト増となる可能性もあります。

まとめ

人材の流動化が高まる中、採用活動も盛んに行われています。そのような中、人材紹介は、上手く利用すれば効率やマッチングの精度から見てもおすすめのサービスです。

利用時には手数料などの事前確認が必要になりますが、採用活動の一つとして人材紹介の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次