シニア人材が注目される理由とは?活躍できる職場づくりのポイント

目次

少子高齢化の加速により、多くの企業が人手不足や採用難、社内の平均年齢の上昇に直面しています。そのため、シニア人材の活躍の場を確保し、年齢に関係なく経験や能力を発揮できる環境の整備が企業にとって重要な課題となっています。

本記事では、シニア人材が力を発揮できる職場づくりのポイントを紹介します。

シニア人材が注目される背景

少子高齢化が急速に進むなか、日本の労働力人口は年々減少傾向にあり、採用に課題を抱える企業が増加しています。こうした深刻な人手不足を背景に、経験豊富なシニア人材の力をどう活かすかが、企業にとって重要なテーマとなっています。

高齢者雇用安定法では、2013年に「定年を65歳へ引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を講じることで、希望者全員を65歳まで雇用することが企業に義務付けられました。さらに、2021年の改正では、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務として求められています。

定年後の再雇用や雇用延長といった形式的な対応だけでなく、シニア人材の経験や知見をどう活用していくかが問われる時代です。今や、シニア人材の活躍推進は、一次的な対応ではなく、経営戦略の一環として考える必要があります。

ミドル・シニアはなぜキャリアに停滞感を覚えるのか?

意欲や成果が低下したミドル・シニア人材の背景には、「働きたくても働けない」事情があります。

その背景や原因をひもとき、再び活躍できるようにするための対策を解説しています。

シニア人材の強み

シニア人材のスキルを活用することは、労働力の補強だけでなく、組織にとってさまざまなメリットがあります。ここでは、シニア人材の強みを紹介します。

経験豊富な人材を確保できる

シニア人材は、業界や職種に対する深い理解と、経験から培われた専門性の高さを持っています。長年の実務経験から、問題解決力や判断力を身につけている人も多く、業務を着実に進める場面で力を発揮します。

経験豊富なシニア人材の存在は、若手社員が仕事の進め方を学ぶ機会にもつながります。また、職場での円滑な人間関係の構築や、メンターなど育成としての役割でも活躍が見込める人材です。

人手不足の解決につながる

深刻化する人手不足の中、業務を止めずに安定した運営体制づくりを行うには、現場を安定的に支える存在として、シニア人材の力を活用することが大切です。豊富な経験と落ち着いた対応力を持つシニア層は、即戦力として現場を支える存在になり得ます。

こうした体制を築くことで、若手人材の育成に必要な時間やリソースにも余裕が生まれ、チーム全体のバランスを保つことにもつながります。

組織の多様性を促進できる

世代や価値観の異なるメンバーが関わる機会が増えると、物事のとらえ方が広がり、柔軟な対応力や互いの価値観を尊重する文化が育ちやすくなります。

また、身近にシニア人材が意欲的に働き続ける姿があると、若手世代がライフステージに応じた将来のキャリアを描きやすくなります。年齢を重ねても安心して働ける職場づくりが、結果として定着率の向上にも寄与するでしょう。

シニア人材の活躍推進における懸念と考慮すべき点

一方で、シニア人材の活躍を進めるうえでは、いくつかの考慮すべき点にも目を向ける必要があります。

新しい技術や変化への適応

業務のデジタル化が進み、ITリテラシーの差が業務効率に影響する場面も増えてきました。現在のシニア層は、職場でのPCやメールの利用など、一定のITスキルを備えている人も多いですが、新しい業務の進め方や価値観に戸惑うこともあります。

新しいツールの導入や急速な変化に対する不安や負担を和らげ、安心して学べる環境づくりが求められます。

健康管理と安全配慮

シニア人材を雇用する際には、体力や健康面における配慮が欠かせません。長時間の立ち仕事や力仕事、移動の多い業務などについては、個人の体調や体力を考慮し、本人と十分に話し合って業務量や労働時間を調整する必要があります。

企業の安全配慮義務については、「労働契約法における安全配慮義務とは?違反時の罰則、判例を紹介」でも詳しくご紹介しています。

若年社員への影響

世代間の価値観の違いにも注意が必要です。例えば、安定や確実性を重視するシニア層と、柔軟性や効率性を求める若手とでは、有給取得や残業に対する考え方に違いが出やすく、お互いの仕事の進め方で衝突や誤解を生む可能性があります。

また、業務の割り振りにも配慮が必要です。キャリアアップにつながる重要な業務をシニア人材が担い続けると、若手社員の成長機会が減り、キャリア形成の妨げになる恐れもあります。

処遇・評価制度がマッチしづらい

既存の制度は、フルタイムで働く若手や中堅社員のキャリアパスを前提として設計されていることが多く、シニア人材の働き方や貢献のされ方にうまくあわない場合があります。

<一例>

- 昇進や等級アップなど、評価制度が「若手~中堅層の成長前提」で設計されている

→ シニア人材の「現状の専門性」や「支える役割」が評価の対象になりにくい - 時短や週数日勤務など柔軟な働き方を選んだ場合、勤務時間や成果量で評価されやすい

→ 実際の貢献に対して低い評価がついてしまうことがある - 豊富な知識や社内理解、後進育成などの“見えにくい貢献”が、制度上は加点対象になっていない

→ モチベーションの低下や配置のミスマッチを招く要因になる - 定年後再雇用の場合、業務内容に変化がなくとも、体力低下や年金受給状況等により賃金が下がることがある

→経験やスキルに見合わない報酬となり、不満や離職につながる懸念がある

このような状況では、シニア人材が「自分の経験や知識が正しく評価されていない」と感じてしまい、モチベーションの低下を招く恐れがあります。

評価の仕組みが合っていなければ、せっかくの知見やスキルが埋もれてしまいかねません。貴重な人材の活用機会を逃す可能性があります。

【参考情報】人事担当者が55歳以上の社員へ感じる課題

マンパワーグループが企業の人事担当者400名を対象に調査した「【調査データ】55歳以上の社員における最大の課題は「モチベーション低下」人事担当者に聞いた課題と対策とは」では、以下のような回答があがりました。

「仕事へのモチベーションが上がらない/低下している」

「マネジメントがうまくできない/マネジメント能力が不足している」

「成長意欲を失って周囲に悪影響を与えている」

「社内の変化・改革についていけない」

「若手社員との関係がうまくいっていない」

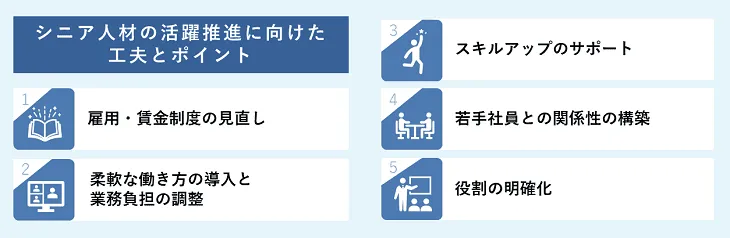

シニア人材の活躍推進に向けた工夫とポイント

シニア人材の能力を最大限に発揮できるよう、企業が工夫すべきポイントを紹介します。

雇用・賃金制度の見直し

シニア人材が継続して活躍できるよう、再雇用制度の整備が重要です。具体的には、定年延長や継続雇用制度の導入、役職定年制の廃止などの取り組みが挙げられます。

また、賃金制度についても配慮が必要です。従来の年功序列型を導入している企業では、シニア人材にもそのまま適用すると、若手や中堅社員とのバランスが取れなくなる恐れがあります。

こうした課題を背景に、近年では職務や役割に応じて処遇を決定する「JOB型制度」を導入する企業も増えてきています。シニア人材向けの賃金体系を別途設けるなど、状況に応じて賃金体系の見直しも視野に入れるとよいでしょう。

柔軟な働き方の導入と業務負担の調整

シニア人材が意欲的に働き続けるためには、健康状態やライフスタイルに応じた柔軟な働き方を選べる環境が重要です。時短勤務など、さまざまな選択肢を用意することで、無理のないペースで働けるようになります。

<例>

- 時短勤務、週数日勤務制度の導入

- テレワークやフレックスタイム制の活用

- 時間単位での年次有給休暇の取得

- 委託契約としての勤務

(※委託契約を結ぶ場合は、偽装請負などコンプライアンス上のリスクを確認したうえでの適切な運用が求められます。) - 派遣社員としての勤務

(※派遣契約では、「試験・面接」などの「特定行為」が禁止されています。対象の社員が自ら派遣契約での就業や就業先を選択する場合、派遣法に則った適切な運用が必要です。)

一方で、働き方だけでなく、業務内容の見直しや役割分担の調整も必要です。例えば、集中力やスピードが必要な業務から、書類チェックや後進育成、業務マニュアルの整備など落ち着いて取り組める業務へのシフトを検討するなど、経験を活かしつつ負担を減らす工夫が有効です。

派遣契約の特定行為については、「派遣社員の特定行為は禁止!指導例や例外をわかりやすく解説」でも詳しく説明しています。

スキルアップのサポート

経営環境の変化や業務のデジタル化に対応していくためには、シニア人材も新しい知識やスキルを継続的にアップデートしていく必要があります。

新しいシステムの操作研修や業務プロセスの変更点を伝える際、若手と同じ内容では理解しづらいケースもあるため、シニア人材向けに基礎から丁寧に解説する研修を設けるなど、世代に合わせたカリキュラムの工夫が効果的です。

また、学びやすいスタイルは人それぞれに異なるため、動画教材やマンツーマンのサポート体制など、多様な手段を用意することも有効です。より多くの人がスキルを習得できる環境づくりにつながります。

若手社員との関係性の構築

シニア人材が職場で安心して働き続けるためには、若手社員との関係づくりにも目を向けることが重要です。

例えば、シニア人材向けに若手社員の価値観や働き方を理解するための研修を実施する、若手社員向けには世代を超えたコミュニケーションの取り方を学ぶ機会を設けるなど、相互理解を促進することがポイントです。

また、年上の部下を持つ若手管理職向けには、マネジメントに関する研修の実施や、悩みを共有できる管理職同士の交流も有効でしょう。

役割の明確化

キャリアの通過点となるような業務にシニア人材が固定的に従事すると、若手社員の成長機会が制限されてしまう可能性があります。そのため、シニア人材の役割を明確に設定することが重要です。

例えば、「業務のサポート」といっても、単なる補助作業にとどまるのか、一定の判断を伴う業務まで含むのかでは、役割の重要度が大きく異なります。そのため、業務の範囲や責任の所在、意思決定への関与レベルを明確に定義することが重要です。

こうした役割の線引きを明確にすることで、若手・中堅社員との業務のすみ分けが進み、育成の場も確保され、組織全体の活性化につながります。

事例紹介

シニア人材の制度の工夫に取り組む企業の事例を紹介します。

東急リバブル株式会社

【取組事例】

- 課長職を担う年齢層の社員が不足していることから、課長職のみ役職定年制を廃止

- 定年後再雇用における所定労働日数の選択肢や、業務委託契約といった働き方を導入

【効果】

- 管理職として従来よりも長く活躍できる環境が整備され、社員のモチベーションが向上

- 長期的な視点での事業運営や人材育成が可能に

- 「現役時代と同様に業務に邁進したい社員」と「家庭や趣味に時間を使いたい社員」それぞれのニーズに対応し、多様な働き方を推進

イオンリテール株式会社

【取組事例】

- 65歳定年到達後もフルタイムの正社員として働くことができる再雇用制度を導入

- 定年再雇用後であっても担う役割が変わらなければ処遇も均等均衡を確保

- 店舗スタッフは定年以降も役職登用

【効果】

- 定年退職者の約6割がフルタイムで再雇用され、即戦力として人手不足の解消に貢献

- 正社員として働きたいシニアのニーズに応え、モチベーションを維持

- 若手育成のための時間確保にもつながり、組織の活性化を促進

- 年齢を問わない多様な働き方、ダイバーシティ経営を推進

まとめ

これまでシニア人材の就業確保は、企業にとっての社会的責任として捉えられてきましたが、近年では人材不足などを背景に、経営戦略の一環としての重要性が高まっています。

貴重な経験とスキルを持つシニア人材は、単なる労働力の確保にとどまらず、若手や中堅社員の成長を後押しし、社内の活性化にも寄与します。

一方で、「働かないおじさん問題」に象徴されるように、シニア人材の活躍に対する期待と実態のギャップに悩む企業も少なくありません。活躍するシニア人材だけを選ぶのではなく、活性化の余地がある人材をどのように支援・育成をするかという取り組みが重要です。

年齢に関係なく活躍できる環境の整備は、キャリア形成の選択肢を広げることにもつながります。シニア人材が活躍できる職場づくりを計画的に進めていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次