中小企業の新卒採用を成功させるには?大手企業との差別化を徹底解説

目次

新卒採用の成功は、中小企業がさらなる成長をしていく上で重要な要素です。ただ、採用活動に苦労している企業は少なくありません。

リクルートワークス研究所が発表した2025年卒の新卒求人倍率 ![]() によると、従業員規模が300人未満の企業の求人倍率は6.50倍で、1人の就職希望者を6〜7社で取り合っているとされています。

によると、従業員規模が300人未満の企業の求人倍率は6.50倍で、1人の就職希望者を6〜7社で取り合っているとされています。

一方、同調査では、従業員5,000人以上の企業では求人倍率は0.34倍、300〜999人規模の企業でも1.60倍とあり、企業規模別に比較すると、中小企業がいかに新卒採用を成功させることが難しいかがわかります。

だからこそ、中小企業は選考手法を分析し、工夫を重ねる必要があります。本記事では、中小企業がどのような採用手法を検討すれば採用成功に近づくかについて解説します。

中小企業と大手企業の新卒採用の違い

まずは、「知名度」「予算」「待遇・条件面」の3つの側面から、中小企業が抱えるハンデについて解説します。

企業の知名度

大手企業と中小企業の新卒採用における代表的な違いの一つはやはり知名度です。就職みらい研究所が発表した「就職白書2024 ![]() 」によると、「入社予定企業等を選ぶ際に重視したこと」では、約3割(29.7%)の学生が、企業の規模や知名度を重視しています。

」によると、「入社予定企業等を選ぶ際に重視したこと」では、約3割(29.7%)の学生が、企業の規模や知名度を重視しています。

この知名度の違いは、学生の就職活動にも大きな影響を与えます。仕事内容や待遇などの実態に関わらず、知名度があるだけで採用上有利に働きやすいのです。

知名度と企業規模は必ずしも比例するわけではありませんが、ある程度の相関関係が見られます。企業の規模が大きいほど、知名度も高くなる傾向があります。一方、B2B企業や一般消費者にはなじみの薄い製品・サービスを扱っている場合、企業規模は大手クラスであっても学生への知名度が低く、採用活動に苦労するケースはあります。

言い換えれば、中小企業であっても斬新な製品やサービスで消費者に知られているケースや全国的には知られていなくても、地元ではよく知られているような「ローカルな知名度」がある場合は、応募者を集めやすい傾向があります。

採用にかける予算

採用には、採用広告費、媒体導入・運用費、面接官やオペレーション対応の人件費、採用成功報酬費など、さまざまな費用がかかります。1人を採用するのに、一般的に数十万円から数百万円が必要とされています。

例えば、大手企業は相対的に採用予算が多く、さまざまなメディアや手法を活用して広範囲に広告を展開し、数多くのイベントに出展し、採用後の体制も万全に整えることができます。

一方、中小企業は限られた予算の中で欲しい人材にアプローチし選抜、さらに採用後の施策まで検討しなければなりません。予算や人員の制約により、選択できる施策が限られるため、採用予算の違いが採用活動の難しさにつながっているのです。

給与・福利厚生などの条件

給与や福利厚生など、働く上での条件面でも大きな違いがあります。株式会社マイナビの「2025年卒大学生活動実態調査 (4月) ![]() 」では、大手企業の選考に参加した学生に「選考に参加する決め手」を尋ねたところ「福利厚生が手厚い」が最多で51.5%でした。また、「給料が高い」も第2位で42.6%と、給与や福利厚生が大手企業を選ぶ理由として挙げられています。

」では、大手企業の選考に参加した学生に「選考に参加する決め手」を尋ねたところ「福利厚生が手厚い」が最多で51.5%でした。また、「給料が高い」も第2位で42.6%と、給与や福利厚生が大手企業を選ぶ理由として挙げられています。

さらに、大手企業に限らず、同社の「2024年卒大学生就職意識調査 ![]() 」では、「企業を選ぶ際に最も重要視する点」については、「安定している」が48.8%と最も多い回答でした。また、同社の「2024年卒大学生活動実態調査 (3月)

」では、「企業を選ぶ際に最も重要視する点」については、「安定している」が48.8%と最も多い回答でした。また、同社の「2024年卒大学生活動実態調査 (3月) ![]() 」では、企業に安定性を感じるポイントとして「福利厚生が充実している」が58.8%で最多の回答となっています。

」では、企業に安定性を感じるポイントとして「福利厚生が充実している」が58.8%で最多の回答となっています。

給与や福利厚生などの条件が整っていない場合、どれだけ採用活動を頑張っても、最終的に選ばれにくいマイナス要素となっている可能性があります。

中小企業が新卒採用で抱える4つの課題

中小企業が新卒採用で抱える課題とは主に4つに集約されます。

応募数が少ない

まず、応募数が少ないことが挙げられます。新卒採用は、ただ応募者を集めれば成功するというものではありませんが、理想に近い人材を見つけるには、一定の応募数を確保することが不可欠です。

応募してくれた学生全員がターゲット層であることはなく、つまるところ、応募してくれた候補者の中から、理想に最も近い人材を見つけ出すしかありません。

応募を得るためには、応募前から企業を認知してもらい、応募する意欲を引き出すほどの魅力を提示する必要があります。しかし、中小企業は先に述べたように認知度や条件面でハンデを抱えているため、応募数が少なくなりがちで、採用の初期段階で躓きやすいのです。

採用にお金・時間・工数がかけられない

次に、採用にかけられるコストや工数がかけられないことも課題としてあげられます。

ここで言うコストとは、金銭面だけでなく時間や工数も含みます。採用は「投資」と言われるように、費用先行型の活動です。中小企業では、採用にかけられるリソースが限られるのが実情です。

知名度が無い企業こそ、広報活動に予算を使って母集団形成に注力し、自社の強みや競合他社について詳しく分析、その結果を活用した効果的な情報発信や施策を打つことが理想的な採用活動です。しかし、これらを実現するのは難しいと多くの中小企業の採用担当者は感じているのではないでしょうか。

大手企業の中には、新卒採用の専任担当者が複数名おり、数十人から100名を超える面接官の体制を整え、採用後も様々なイベントを用意している企業もあります。

内定辞退者が多い

内定辞退者が多いことも切実な中小企業の悩みです。前述の求人倍率からもわかるように、現在の就活市場は「売り手市場」です。

しかし、従業員規模5000人以上の大手企業では、就職希望者数に対して求人数が少なく、自社に合う学生を見極めることができれば、基本的には採用に成功します。

一方、従業員規模300人未満の中小企業では、圧倒的に就職希望者数を求人数が上回っており、1人の学生に対して6~7社からオファーが来ることもある熾烈な状況です。目標数を上回る内定を出しても、辞退されることも多く、結果的に目標達成できないことも珍しくありません。

採用活動のノウハウがない

採用のノウハウがないことも課題のひとつです。大手企業には人事部があり、その中でも採用チームや研修チームといった分業体制が整っています。採用活動に十分な時間がかけられ、専門的な知見をためやすく、また継承できる体制があります。

しかし中小企業の場合、採用担当者は採用業務とそれ以外の別業務を兼任しているケースが多く、採用活動にかけられる時間が限られているのが実情です。改善を行いたくても、採用活動の分析や情報収集に十分な時間が取れない、ということが起きやすい環境下にあります。

その結果、「毎年恒例の行事」をただこなすだけの採用活動となり、市況や学生の動向に合わせたアップデートが行えず、採用競争力を失ってしまうのです。

中小企業の新卒採用を成功させるためのポイントは「差別化」

中小企業の新卒採用を成功させるために重要なポイントは、「差別化」です。具体的にどのように差別化を図ればよいかを解説します。

ターゲット設定を明確にし、見直す

採用活動において、ターゲットの明確化は重要です。ターゲット設定を間違ってしまうと、次のようなリスクが起きてしまいます。

- 大手企業と同じ層を狙っている状態で、応募がない

- 企業文化とフィットせず、合格者がでない、早期離職が多い

- ターゲット層が広すぎて、選考に時間と手間がかかってしまう

中小企業のターゲット層設定の差別化戦略には、以下のようなものが考えられます。

早期キャリア成長を求める層をターゲットにする

中小企業ならでは、入社してからすぐに重要な役割を任されることも多いので、早期キャリア成長を求める学生をターゲットにすることで差別化できます。

例えば、大手企業では入社後数年間の下積みが必要なポジションでも、中小企業では早い段階で責任あるポジションに就けることをアピールし、成長意欲の強い学生を引きつけるイメージです。

具体的なアクションとしては、若手社員が実際にリーダーシップを発揮している事例や、早期にキャリアアップした社員のインタビューを活用し、具体的な成長機会を示します。

地域貢献に共感する層をターゲットにする

地域に密着した中小企業であれば、地域貢献や地域の成長に共感する学生をターゲットにすることで差別化が可能です。特に、地元に戻りたいUターン・Iターン希望の学生を狙うと、大手企業との競争を避けやすくなります。

例えば、地域の経済発展やコミュニティに貢献したいと考える学生をターゲットにし、地元に根ざした企業文化や働き方をアピールする方法などがあります。

具体的なアクションとしては、地元の大学や地域のイベントでの採用活動に力を入れ、地域に関連するプロジェクトや社会貢献活動を強調することで、学生に地元で働くメリットを伝えます。県内の学生が多くいる都市部の大学にUターンやIターンを打ち出した求人を出すのもよいでしょう。

柔軟な働き方を重視する層をターゲットにする

大手企業は規模が大きい分、組織の硬直化やルールの多さがデメリットとなることがあります。中小企業は、その反面、より柔軟な働き方やユニークな企業文化を提供できることが強みです。これに共感する学生をターゲットにすることで、大手企業との差別化が図れます。

例えば、フレックス制度やリモートワークの導入、ワークライフバランスの充実、社員の自主性を尊重する文化などを前面に押し出すことで、柔軟性を求める学生をターゲットにするようなイメージです。

具体的なアクションとしては、社員インタビューや採用ブログを通じて、実際に働いている人々の声や働き方をリアルに伝える、仕事とプライベートを両立しやすい環境を紹介するなどが挙げられます。

企業のビジョンに共感する層をターゲットにする

大手企業に比べて、中小企業は社員一人ひとりが会社のビジョンやミッションに直接関与できる環境を作りやすいです。企業の理念やビジョンに共感し、社会的な意義を感じながら働きたい学生をターゲットにすることで差別化が図れます。

例えば、社会問題解決や環境への配慮など、企業のミッションを明確に打ち出し、それに共感する層をターゲットにすることで、価値観の合う人材を集めやすくします。

具体的なアクションとしては、企業のビジョンや社会的貢献を強調した採用ページやイベントの企画、実際のプロジェクト事例を通じてその実現可能性を示すコンテンツ制作などが挙げられます。

競合調査をする

ターゲットを定めるのと同様に、競合調査も重要です。まず、「自社はどの企業と競合しているのか」、つまり「求める人材はどの企業と自社を比較しているのか」を知ることが差別化のカギとなります。

競合企業を確認できたら、具体的な情報収集に移ります。特に見るべきは、競合の求人情報です。競合はどういった人材を求めているのかを確認すると、競合が候補者のどの要素を評価しているかが見えてきます。

また、給与や福利厚生も確認しましょう。自社の競争力を定量的に把握し、競合よりも条件が劣っている場合には、福利厚生の見直しや、組織の魅力で強く惹きつける戦略が必要です。

企業側が自社の魅力を一辺倒に伝えてしまうのではなく、学生の比較対象群企業の中で、自社にしかない魅力を打ち出すことが差別化につながります。

採用対象を拡大する

採用対象を拡大することも差別化戦略の一つです。一例をご紹介します。

就職活動のタイミングが一般の学生と異なる層を狙う

公務員志望者や海外の大学に通う日本人留学生、部活動に熱中していた学生、研究に専念して就職活動が遅れた学生などをターゲットにする方法があります。

大手企業は3月1日から本格的に面接を開始し、5~6月には採用活動を終了することが多いです。あえてこの期間には動かず、公務員試験の後や大手企業が採用活動を終えた6月以降にターゲットを絞ることも、差別化の一つの戦略です。

学部を限定しない

方の大学など、自社から離れたエリアに注力する方法もあります。オンライン面接や社員寮の提供、引っ越し支援など、学生が応募しやすい環境を整えることが重要です。

地域を広げる

地方の大学など、自社から離れた場所にあるエリアでの募集を注力する方法もあります。オンライン面接や社員寮、引っ越し支援など学生が応募しやすい取り組みを一緒に行うことがポイントです。

第二新卒を狙う

第二新卒とは、「学校を卒業後に就業経験があるが、キャリアが浅い若手層」を指します。中小企業が希望する人数を確保できない場合、第二新卒をターゲットにすることで、新たな人材確保の機会を見出せます。

関連記事:第二新卒を採用するメリットとは?注意点と採用方法についても解説

通年で採用活動を行う

通年で採用活動を行うこともおすすめです。他社が選考を行っていない時期に選考を行うことで差別化が図れるだけでなく、常に優秀な人材と出会う機会を増やすことができます。

また、就職活動に出遅れた学生や早めに動きたい学生にとって、通年で選考している企業は魅力的に映ることも多いです。

関連記事:通年採用とは?一括採用との違いと導入メリット・注意点をわかりやすく解説

WebサイトやSNSに力を入れる

WebサイトやSNSを活用することもぜひ検討してみてください。社員インタビュー記事を自社の採用サイトに掲載したり、SNSを運用したりすることで、コストをかけずに認知度を高めることが可能です。

差別化すべきところは、コンテンツの中身です。社内の飲み会やイベント、中小企業の規模感だからこそ発信できる独自性を発揮することで差別化が可能です。

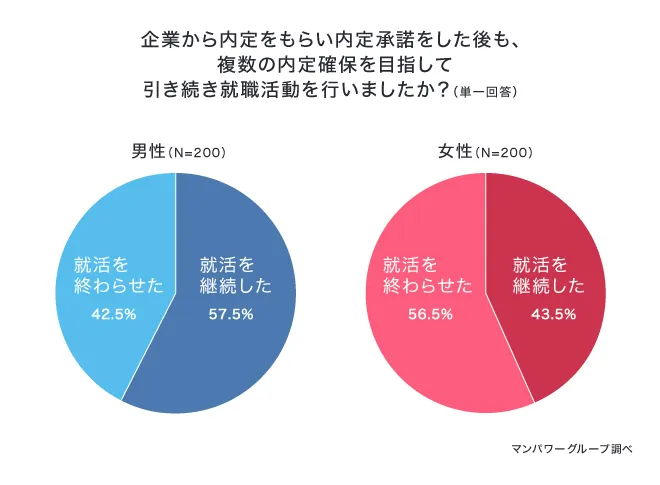

内定後の活動にも注力

最も重要なのは、内定後のコミュニケーションです。特に新卒採用では複数の内定をもらう学生が多いため、継続的なアプローチが必要です。マンパワーグループの調査によると、約半数の就活生が内定後も就職活動を続けたと回答しています。

とは言え、大手企業も内定者フォロー施策を講じています。中小企業の差別化できるポイントをいくつかご紹介します。

パーソナライズされたコミュニケーション

内定者一人ひとりに対して、個別のフォローアップ面談を実施することで、内定者が自分のことを大切にされていると感じます。

中小企業が差別化できるポイントは、大手企業では難しい密なコミュニケーションを提供することです。内定者が抱える不安や期待に耳を傾け、適切なアドバイスを行うことで、入社への安心感を高めます。またフラットな立場で話を聞くことも効果的です。

内定者向け研修や勉強会の開催

内定者向けに特別な勉強会やワークショップを企画し、入社前から企業や業務に対する理解を深めてもらうことで、成長意欲の高い学生を引きつけることができます。

中小企業ならではの強みは、学生のニーズに合わせたコンテンツを提供できることです。業務のスキルだけでなく、リーダーシップやキャリアプランニングに焦点を当てることで、内定者が早期に成長できる環境をアピールします。また、先輩社員との交流を組み合わせ、リアルな仕事観を伝えることも効果的です。

社内イベントや懇親会の開催

社内イベントや内定者懇親会を積極的に開催し、内定者同士や社員との関係を深める機会を作ることで、内定者に「企業の一員になる実感」を持ってもらいます。

差別化のポイントは、大手企業が形式的なイベントを開催するのに対し、社員同士の距離が近くフレンドリーで親密なイベントを提供することです。バーベキューやスポーツイベント、オフィスツアーなど、参加しやすく楽しめるイベントを設けると良いでしょう。

内定者の家族への配慮やイベント

新卒の内定者の場合、家族が就職先選びに関与することが多いため、内定者の家族に対しても配慮した施策を取り入れることが効果的です。家族向けの会社紹介イベントや、内定者の成長を見守る姿勢を示す手紙を送るなどの施策があります。

家族向けの取り組みは、大手企業ではなかなか行われにくい施策です。家族に対しても企業の姿勢や価値観を伝えることで、内定者が家族からのサポートを得られ、安心して入社を決断できるよう促すことができます。

中小企業が取り入れるべき採用手法

最後に、中小企業が取り入れるべき採用手法について解説します。自社に導入しやすい手法をぜひ検討してみてください。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、求める人材に直接アプローチする採用手法で、有名なものには「スカウト型採用」があります。企業側から声をかける採用手法のため、学生が自主的に調べてもなかなか見つけられない中小企業でも認知してもらうことが可能です。

ただし、ダイレクトリクルーティングは、企業側からアプローチする「攻め」の採用であり、ナビサイトなどの「待ち」の採用とは異なり、「候補者を探す→スカウトを送る」という作業が必要です。

スカウトを送っても、実際に返信がもらえないケースも多いため、予想以上にスカウトを送る作業が負担になることがあります。スカウト業務の一部を後で紹介する採用代行サービスに依頼することも検討してみてください。

新卒の人材紹介サービス

人材紹介サービスは、自社のターゲットに合った人材を多くの場合、無料で紹介してもらえます。ここでの「無料」とは、採用が決定するまで費用が発生しないという意味です。そのため、紹介時点ではコストがかからず、非常に導入しやすい手法の一つです。

選考後のフォローなども手厚く実施してくれる場合が多く、社内リソースを他の業務に集中させながら、質の高い採用が可能です。

ただし、紹介手数料が発生するため、採用コストは注視するようにしましょう。また、依頼しっぱなしでは紹介してもらえないケースもあるので、紹介の精度を高めるためにも紹介会社との密なコミュニケーションは必要です。

合同説明会

合同説明会では、非常に多様な学生が集まるため、自社の知名度では集めにくい学生にもアプローチでき、訴求することができます。また、1日の間に何度も説明会を実施できるため、時間も効率的に使えます。

しかし、合同説明会では大手企業も参加し、差別化が上手な中小・ベンチャー企業も参加します。数ある企業の中から自社ブースに着席してもらい記憶に残ってもらうものにするには、一つも二つも工夫が必要です。

インターンシップ

インターンシップの導入は、学生に気軽に応募してもらいやすいため、応募数の増加を期待できます。さらに、学生が自身の適性と企業との相性を確認できるため、インターンシップ終了後には意欲と相性の合う学生に絞った選考が可能です。

ただし、令和4年に政府から発表されたルールにより、5日間以上の開催や就業体験が必須となる一定の基準を満たしたプログラムにのみ「インターンシップ」という名称を使用でき、取得した個人情報を採用活動に利用できることとなっています。

インターンシップの実施には企画、準備、当日の運営など多くの工数がかかるため、専任の採用担当者がいない中小企業は、外部委託や支援を検討することをおすすめします。

もしインターンシップが難しい場合、オープンカンパニーを導入して認知度を高める方法もあります。オープンカンパニーについては、「オープンカンパニーは有効か?満足度の高いイベントを作る7ステップ」で詳しく解説しています。

採用代行サービス

採用代行とは、採用に関する業務を代行してもらうサービスです。代行できる領域は企業によって異なりますが、例えばダイレクトリクルーティングの候補者探しからスカウト送付などを代行することが可能です。さらに、イベント出席者への架電対応や日程調整、書類選考や1次面接など、幅広い業務を代行してもらえます。

採用代行サービスの活用は、単に自社の工数を削減するだけでなく、着手できなかった施策に取り組む機会を得ることができ、採用活動を拡大させることができます。また、ノウハウを蓄積し、将来的に内製化を目指すことも可能です。

採用代行は通常、自社で行うより費用がかかりますが、採用の時期だけ利用するなど柔軟な対応ができるため、長期的にはコスト削減につながるケースも少なくありません。

関連記事:採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説

「新卒採用の人手が足りない」の解消・サポートに

新卒採用は小さな作業が膨大に発生し、結果的に採用担当者の工数を圧迫しやすい傾向にあります。また、母集団形成が難しく、継続的な改善や新しい手法を取り入れるなどの活動も必要です。

マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、新卒採用をサポートします。下記のようなお悩みの方は、新卒採用コンサルティングや採用代行をご検討ください。

「ナビからの応募が減ってきている気がする」

「なにを伝えれば響くのかわからない」

「事務作業が多すぎて、学生とのコミュニケーションに時間を割けない」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

中小企業の採用は、大企業と比較すると「労多くして益少なし」という状況が多いのが現状です。大企業に負けない採用を実現するためには、差別化した戦略やアプローチが必要不可欠です。この記事では、限られた予算や時間を効率的に活用し、採用を成功させるための手法をいくつかご紹介しました。

自社に合った戦略や手法を選び、各企業の状況に応じて検討していただければ幸いです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次